消费者购买的产品存在缺陷怎么办?

回忆一下。在现有的社会和商业体系下,召回是缺陷产品的制造商根据法律要求和程序消除产品缺陷的过程。从企业到消费者,再到市场,“召回”是解决产品缺陷的好办法。

同时,召回也难以避免。随着现代流水线生产进入智能化过程,工艺水平和技术限制可能导致出现次品的可能性。所以,“召回”存在于社会和商业体系的每一个角落。说白了就是商家的自愿退货行为,比如汽车、玩具,可能会被召回。

虽然汽车制造是现代工业皇冠上的明珠,相关技术也比较成熟,但是面对更加复杂的工艺流程,汽车企业不可能在生产端完全控制产品质量。所以用户在使用汽车产品的时候,车辆会因为发动机、安全气囊、电池的问题而被召回。

但能否在交付前将产品缺陷降到最低,是产业转型下车企的重要任务之一。

“成长”是主旋律。

根据国家市场监督管理总局给出的数据,2021年上半年,我国共发生汽车召回115起,涉及缺陷车辆430.85万辆。其中,21起召回受缺陷调查影响,涉及缺陷车辆48.64万辆,占召回总数的11.29%。

其中新能源缺陷汽车128.38万辆,占新能源汽车总数的22.13%。在召回的缺陷车辆中,与往年一样,以乘用车为主。在105起召回事件中,共涉及4304550辆缺陷汽车。

去年同期,国内汽车市场共发生67起汽车召回事件,涉及32个品牌320万辆故障车。今年召回数量比去年同期增长了48倍。与此同时,2021年上半年超过430万辆的总数量远高于2020年上半年320万辆的总数量。

另外,结合汽车投诉网的数据,最近三年上半年的投诉量分别为4975件、4551件和5658件。众所周知,受疫情等因素影响,2020年上半年投诉量比2019年减少424件,同比下降8.15%。因此,2021年上半年投诉量较2020年大幅增长,共1107件,同比增长24.31%。

除了召回总量比去年同期多,个别品牌的召回也很有代表性。其中大部分是豪华合资和进口品牌,自主品牌仅排在榜单后面。

单次召回车辆数量最多的品牌是奔驰。

3月12日,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布召回公告。梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司因通信模块问题,自2021年4月12日起召回超过260万辆汽车。

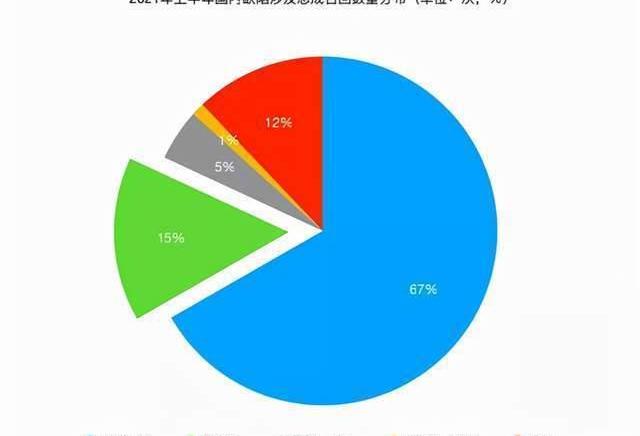

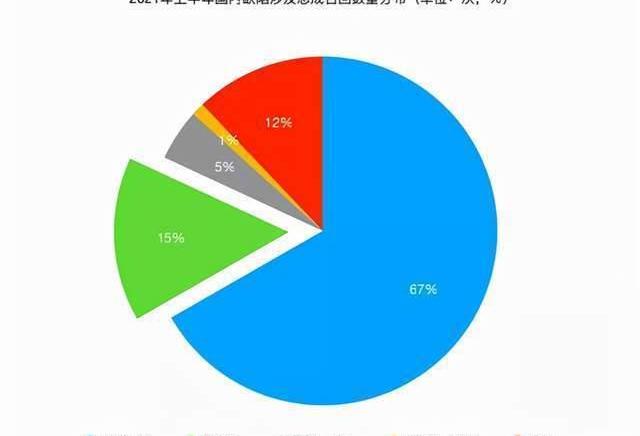

具体投诉方面,上半年电子电气问题召回30起,涉及缺陷车辆279.16万余辆;其次是20起涉及发动机问题的召回,涉及63.65万辆;三是车身、安全气囊/安全带、制动/转向原因召回14次,分别涉及缺陷车辆20.08万辆、4.87万辆、50.7万辆。

此外,国内新能源汽车市场正处于快速发展阶段,产品和技术的变革速度不断加快,但随之而来的质量问题也越来越突出。在相关的新能源汽车产品召回方面,投诉案例也开始出现。

据统计,今年上半年,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布的召回公告涉及新能源汽车多达18款,较去年增长了12倍,召回总数也呈现大幅增长的趋势。

从召回的缺陷来看,“电池”在新能源汽车三电系统中无疑占据首要地位。除了电池,电控系统的问题也是2021年上半年新能源汽车召回的主要原因之一,涵盖了高、中、低档车,涉及的问题更加复杂。

虽然新能源是行业趋势,但目前新能源汽车自燃现象时有发生,无论是行驶、充电还是停车。随着产业的快速发展,以自燃为代表的安全问题已经成为新能源汽车产业发展中不可忽视、必须快速有效解决的问题。

从新规则到新格式

面对高召回,相关部门也非常重视。

年初,国家市场监督管理总局发布公告称,《机动车排放召回管理规定》已经2021年3月30日国家市场监督管理总局第6次局务会议审议通过,并经生态环境部批准,自2021年7月1日起施行。

根据要求,从今年7月1日起,所有销售并注册登记的轻型汽车应符合国六排放标准;2025年7月1日前,第五阶段轻型汽车“在用符合性检验”仍将满足相关法规下的要求。

同时,《条例》还将产品召回由安全召回延伸至排放召回,确定排放危害具体包括三种情形:机动车因设计、生产缺陷导致排放的大气污染物超标;因不符合规定的环保耐久性要求,机动车排放的大气污染物超标的;由于设计和生产原因,存在其他不符合排放标准或排放不合理的机动车。

这三种情况的规定,将汽车排放领域的“出厂合格”要求提前到了“使用过程合格”的层面。

7月,《机动车排放召回管理条例》正式实施,对汽车排放做出了更严格的规定。新规正式实施半个月后,上汽通用五菱以超过143万辆的召回量,成为新排放召回标准下第一家大规模召回的厂商。

事实上,五菱主动召回的相关车型出厂时符合“国六”排放标准,但在消费者使用过程中,由于汽车硬件等问题,排放不符合“国六”标准。

这种情况就是条例的“排放召回”,也是之前召回条例补充的法律内容。据了解,此前国内汽车召回计划的实施仅限于安全领域,《机动车排放召回管理条例》的颁布将“排放召回”和“安全召回”放在了同一纬度。

短期来看,自行车召回的投入可能会高于汽车安全召回,这也会给一些排放技术水平较低的企业带来较大的经济和品牌压力。但从长远来看,《条例》将促使机动车行业更加重视排放技术和相关标准的研发,倒逼企业主动进行技术升级。

近年来,随着各国对环境问题的重视,“碳中和”和“二氧化碳排放峰值”成为热词。

在推动中国实现2030年和2060年二氧化碳排放峰值碳中和目标的过程中,如何实现减排成为汽车行业的重要任务。在这样的背景下,快速转型的背后,需要车主和车企共同承担的成长成本。

另一方面,对于企业来说,召回并不完全是负面的。一方面对品牌口碑和后续资金投入影响很大,甚至给企业未来发展带来不可磨灭的伤痕;另一方面,召回也加速了产品技术的进化。如果车企能够“以史为鉴,知错就改”,从企业的长远发展来看,将是一件好事。

对于消费者来说,面对汽车召回,没有必要过于惊慌。如果车企主动召回,我们可以释然地原谅或信任。因为敢于召回,证明车企没有选择逃避。而且产品召回只是反映一个批次的部分产品不符合相关规范,并不是这个批次的产品全部中招。

当然,如果企业在遇到缺陷时拒绝召回车辆,甚至试图逃避责任,我们也有责任监督投诉。消费者购买的产品存在缺陷怎么办?

回忆一下。在现有的社会和商业体系下,召回是缺陷产品的制造商根据法律要求和程序消除产品缺陷的过程。从企业到消费者,再到市场,“召回”是解决产品缺陷的好办法。

同时,召回也难以避免。随着现代流水线生产进入智能化过程,工艺水平和技术限制可能导致出现次品的可能性。所以,“召回”存在于社会和商业体系的每一个角落。说白了就是商家的自愿退货行为,比如汽车、玩具,可能会被召回。

虽然汽车制造是现代工业皇冠上的明珠,相关技术也比较成熟,但是面对更加复杂的工艺流程,汽车企业不可能在生产端完全控制产品质量。所以用户在使用汽车产品的时候,车辆会因为发动机、安全气囊、电池的问题而被召回。

但能否在交付前将产品缺陷降到最低,是产业转型下车企的重要任务之一。

“成长”是主旋律。

根据国家市场监督管理总局给出的数据,2021年上半年,我国共发生汽车召回115起,涉及缺陷车辆430.85万辆。其中,21起召回受缺陷调查影响,涉及缺陷车辆48.64万辆,占召回总数的11.29%。

其中新能源缺陷汽车128.38万辆,占新能源汽车总数的22.13%。在召回的缺陷车辆中,与往年一样,以乘用车为主。在105起召回事件中,共涉及4304550辆缺陷汽车。

去年同期,国内汽车市场共发生67起汽车召回事件,涉及32个品牌320万辆故障车。今年召回数量比去年同期增长了48倍。与此同时,2021年上半年超过430万辆的总数量远高于2020年上半年320万辆的总数量。

另外,结合汽车投诉网的数据,最近三年上半年的投诉量分别为4975件、4551件和5658件。众所周知,受疫情等因素影响,2020年上半年投诉量比2019年减少424件,同比下降8.15%。因此,2021年上半年投诉量较2020年大幅增长,共1107件,同比增长24.31%。

除了召回总量比去年同期多,个别品牌的召回也很有代表性。其中大部分是豪华合资和进口品牌,自主品牌仅排在榜单后面。

单次召回车辆数量最多的品牌是奔驰。

3月12日,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布召回公告。梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司因通信模块问题,自2021年4月12日起召回超过260万辆汽车。

至于具体的投诉,有30起召回事件上半年c和电气问题,涉及缺陷车辆279.16万余辆;其次是20起涉及发动机问题的召回,涉及63.65万辆;三是车身、安全气囊/安全带、制动/转向原因召回14次,分别涉及缺陷车辆20.08万辆、4.87万辆、50.7万辆。

此外,国内新能源汽车市场正处于快速发展阶段,产品和技术的变革速度不断加快,但随之而来的质量问题也越来越突出。在相关的新能源汽车产品召回方面,投诉案例也开始出现。

据统计,今年上半年,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布的召回公告涉及新能源汽车多达18款,较去年增长了12倍,召回总数也呈现大幅增长的趋势。

从召回的缺陷来看,“电池”在新能源汽车三电系统中无疑占据首要地位。除了电池,电控系统的问题也是2021年上半年新能源汽车召回的主要原因之一,涵盖了高、中、低档车,涉及的问题更加复杂。

虽然新能源是行业趋势,但目前新能源汽车自燃现象时有发生,无论是行驶、充电还是停车。随着产业的快速发展,以自燃为代表的安全问题已经成为新能源汽车产业发展中不可忽视、必须快速有效解决的问题。

从新规则到新格式

面对高召回,相关部门也非常重视。

年初,国家市场监督管理总局发布公告称,《机动车排放召回管理规定》已经2021年3月30日国家市场监督管理总局第6次局务会议审议通过,并经生态环境部批准,自2021年7月1日起施行。

根据要求,从今年7月1日起,所有销售并注册登记的轻型汽车应符合国六排放标准;2025年7月1日前,第五阶段轻型汽车“在用符合性检验”仍将满足相关法规下的要求。

同时,《条例》还将产品召回由安全召回延伸至排放召回,确定排放危害具体包括三种情形:机动车因设计、生产缺陷导致排放的大气污染物超标;因不符合规定的环保耐久性要求,机动车排放的大气污染物超标的;由于设计和生产原因,存在其他不符合排放标准或排放不合理的机动车。

这三种情况的规定,将汽车排放领域的“出厂合格”要求提前到了“使用过程合格”的层面。

7月,《机动车排放召回管理条例》正式实施,对汽车排放做出了更严格的规定。新规正式实施半个月后,上汽通用五菱以超过143万辆的召回量,成为新排放召回标准下第一家大规模召回的厂商。

事实上,五菱主动召回的相关车型出厂时符合“国六”排放标准,但在消费者使用过程中,由于汽车硬件等问题,排放不符合“国六”标准。

这种情况就是条例的“排放召回”,也是之前召回条例补充的法律内容。据了解,此前国内汽车召回计划的实施仅限于安全领域,《机动车排放召回管理条例》的颁布将“排放召回”和“安全召回”放在了同一纬度。

短期来看,自行车召回的投入可能会高于汽车安全召回,这也会给一些排放技术水平较低的企业带来较大的经济和品牌压力。但从长远来看,《条例》将促使机动车行业更加重视排放技术和相关标准的研发,倒逼企业主动进行技术升级。

近年来,随着各国对环境问题的重视,“碳中和”和“二氧化碳排放峰值”成为热词。

在推动中国实现2030年和2060年二氧化碳排放峰值碳中和目标的过程中,如何实现减排成为汽车行业的重要任务。在这样的背景下,快速转型的背后,需要车主和车企共同承担的成长成本。

另一方面,对于企业来说,召回并不完全是负面的。一方面对品牌口碑和后续资金投入影响很大,甚至给企业未来发展带来不可磨灭的伤痕;另一方面,召回也加速了产品技术的进化。如果车企能够“以史为鉴,知错就改”,从企业的长远发展来看,将是一件好事。

对于消费者来说,面对汽车召回,没有必要过于惊慌。如果车企主动召回,我们可以释然地原谅或信任。因为敢于召回,证明车企没有选择逃避。而且产品召回只是反映一个批次的部分产品不符合相关规范,并不是这个批次的产品全部中招。

当然,如果企业在遇到缺陷时拒绝召回车辆,甚至试图逃避责任,我们也有责任监督投诉。

对于比亚迪而言,最近有两件大事儿引发了网友的热议。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,日本罗姆半导体公司(Rohm)表示,到2022年,用于汽车和工业机械的重要半导体可能仍将供应不足,全球芯片危机会进一步加剧。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,由杜兰大学(TulaneUniversity)科学与工程系KenampRuthArnold早期职业教授(Kenamp

1900/1/1 0:00:00曾经有网友总结:一般日韩系车型按照2年一小变,4年一大变进行更新换代;而欧洲车更多的是4年一小变,8到10年一大变。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,特斯拉最近申请了一项名为“并行处理系统运行重新加载”(ParallelProcessingSystemRuntimeStateReload)的专利,

1900/1/1 0:00:00中国的MPV市场,太久没有迎来一场酣畅淋漓的变革了。

1900/1/1 0:00:00