10年前,脸书的一位工程师写了一篇主题为“全栈”的文章,让“全栈”这个词迅速圈了起来。后来,人们用“全栈工程师”这个词来形容具有各种开发技能的复合型人才,他们多才多艺,技能扎实,还掌握从前端到后端各种主流技术环节的实现能力。

在大家熟悉的汽车行业,大家都习惯用“全栈”来形容全流程解决问题的能力。尤其是在新四化转型时代,谈及自动驾驶或智能驾驶舱等新兴领域,“全栈自研”意味着汽车厂商能够掌握相关领域的核心技术,在研发上拥有绝对主导权。

从另一个角度来看,这是车企对上游供应商“大厂”的一次“主权宣示”。你看,这些关键技术我们都可以自己搞定,不需要任何外力。

汽车厂商试图在关键零部件供应上自给自足,已经成为新时代产业生态链的趋势之一。在刚刚过去的广州车展上,“全栈自研”绝对是热门话题。围绕自动驾驶这一热点,众多参展厂商祭出了全栈自研的技术野心,如樊菲汽车的高阶智能驾驶方案PP-CEM,哪吒汽车首次公开的智能安全汽车平台“山海平台”。

越来越流行的“全栈自研”

事实上,广州车展只是“全栈自研”更多信息的集中发布平台。在此之前,很多汽车厂商都宣布了全栈自研的战略野心。

Xpeng Motors一直强调全栈自研的技术路线,并宣称是特斯拉之外第二家实现全栈自研的自动驾驶汽车厂商。此外,吉利在今年发布的“2025战略”中,也提到了在新能源、自动驾驶、智能网联、智能驾驶舱等核心技术领域建设全栈自研生态系统。

如何走向软件定义汽车时代?吉利给出的三个关键词是:全栈自研、硬件开发、生态开发。

其中,全栈自研包括整车级OS、智能驾驶舱OS、自动驾驶OS和新型核软件算法,是吉利“一网三系统”战略的关键。为了将所有核心技术掌握在自己手中,吉利计划在全栈自研领域投入巨额预算。按照官方的说法,未来五年将“扔”1500亿。

从传统燃油时代开始,汽车厂商就热衷于自己掌握核心技术的主导权,但有些技术和核心零部件还是被上游的零部件公司掌握了主动权。这样一来,汽车厂商很容易在供应博弈中陷入被动,无论是价格谈判还是产能供应都有被上游厂商绑架的风险。

这种焦虑,特斯拉和电池供应商松下的结合,就是一个很好的例子。在两家公司“撕破脸”之后,特斯拉发现了走出单一供应围城的重要性,并逐渐开启了电池采购多元化的新战略。

自动驾驶、智能驾驶舱等新兴领域也是如此。车企努力实现全栈自研,也就是在较少外力的情况下自己解决大部分核心技术,摆脱“大厂”对软硬件的供应控制。

从去年开始,Xpeng Motors就把全栈自研作为深化智能时代的根本。同时,公司也将全栈自研能力作为区别于竞争对手,在电气化时代的新生力量中脱颖而出的技术优势之一。

根据Xpeng Motors的官方声明,他们已经掌握了包括视觉感知、感觉……融合、决策、规划和控制等。在自动驾驶领域,他们也成为继特斯拉之后,全球第二家基于开放计算平台自主开发的车企。

真假“全栈”

事实上,汽车厂商想要真正掌握全栈自研的硬实力,或者组建真正成熟的全栈技术团队,是极其困难的。无论是小鹏、哪吒这样的造车新势力,还是吉利这样的传统车企,现阶段都只是“探路者”,真正走通全栈自研之路并不容易。

供应商“大厂”和车企的关系,本质上是上下游的跨公司协作,各自负责自己的专业领域,用双方都舒服的方式把事情做好。汽车厂商打出全栈自研的战略牌,也意味着需要一个人同时肩负多项任务,将原本两个人甚至更多人同时负责的事情全部“承包”出去。

这实际上是一个硬币的两面。

A面的正反馈很明显。李斌曾在采访中提到,蔚来从一开始就选择了全栈R&D,做“三电”和“正向开发”,并投入巨资积累自身的系统能力。部分业务蔚来也和其他公司合作,但最核心的还是自己做,哪怕前期会比较难。

他还特别提到了美国科技公司苹果。为什么全世界的手机公司加起来没有苹果赚钱多?这得益于苹果的一体化设计,尤其是公司强大的iOS底层处理能力,使得苹果在技术上奠定了核心优势。

另一方面,在B端,虽然大家都在强调自己的“全栈”实力,但严格来说,“全栈”的范围很广,界限很模糊;“自研”作为R&D的立身之本,如果全部由一家公司垂直“接手”,很难做深。

以苹果为例。即使它已经掌握了最基本和核心的技术,它仍然依赖其他厂商的软件应用。

正因为如此,虽然很多汽车厂商在宣传场上喊着“全栈自研”的口号,但回到现实层面还是要“有所为有所不为”。最早打出“全栈自研”大旗的长城汽车就是一个典型。

长城汽车是国内首家宣布全栈自研的自主品牌汽车厂商。根据规划,公司计划将自动驾驶、智能驾驶舱、智能服务集中在咖啡智能科技品牌下,坚持在自动驾驶感知、计算、决策算法等领域进行自主研发。尽管如此,公司高层也强调,智能驾驶领域的全栈自研要排除芯片和操作系统。

像长城、吉利这样在行业深耕多年的厂商,很难发展新的业务板块。对于像哪吒和小鹏这样的新球员来说就更难了,至少在短期内是这样。

在大厂外面,来了一个“第三者”。

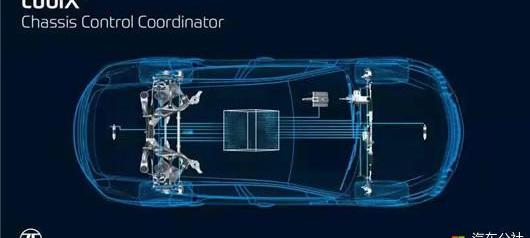

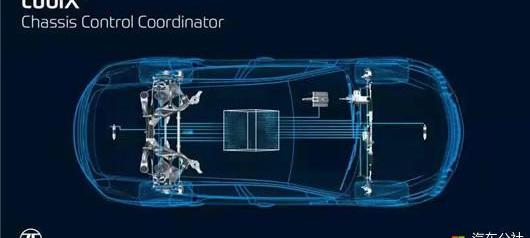

前段时间,ZF与微软在数字化转型方面扩大了深度合作。两家公司宣布,他们将共同建立一个ZF云集成数据和集成平台。最终,ZF的所有生产和运营,包括微软的云业务,都将从中受益。

乍一看,这是汽车新四化时代很普通的行业新闻。但如果深入挖掘,我们可以看到更多的产业趋势,以及科技公司、零部件供应商和汽车制造商之间的关系正在发生多么微妙的变化。

在此之前,像ZF这样的零部件巨头都在汽车供应链中扮演着“大厂”的角色,而现在,他们开始意识到,不应该简单地将自己定义为硬件和物理零部件的提供商,有更多的机会与科技公司联手发展软件业务。在“软件定义汽车”的新时代,他们完全有机会独立,为汽车制造商提供不同于过去的新业务和服务。

这也标志着汽车行业出现了新的权力结构——科技巨头在整个产业链中扮演了非常重要的角色,甚至占据了第三把交椅。在过去,只有汽车制造商和供应商是整个产业链中的绝对主角。他们牢牢占据了仅有的两个座位,互相打游戏,互相扶持。

这些三流公司对于汽车厂商摆脱“大厂”魔咒起到了非常重要的作用。正如ZF和微软携手合作一样,零部件供应商正在将合作的橄榄枝交给科技公司,帮助它们建立独立于汽车制造商的核心能力,如自动驾驶。

本质上,这扩大了产品创新的可能性。这一最新趋势也表明,与科技公司联手可以让零部件供应商获得新的竞争优势,让他们在新的大趋势下再次洗牌。

这也催生了另一个变化,那就是汽车制造商和零部件供应商的传统界限开始模糊。在整个价值链中,合作伙伴和垂直整合的参与者越多,就越难明确界定一个参与者是供应商、技术公司还是OEM。

最近几个月,ZF在自动驾驶业务上投入了大量资金。该公司管理委员会成员马丁·费舍尔(Martin Fischer)表示,随着供应商越来越多地转向软件驱动技术,作为一家传统的零部件制造商,与其他技术合作伙伴的合作将变得越来越重要——“软件定义的汽车”是一个机会,但显然,任何一方都无法单独完成。

世界头号零部件巨头罗伯特·博世今年也表示,将与微软合作开发汽车软件是平台。不久前,大陆集团还与中国人工智能公司Horizon Robotics签署了一项协议,在其驾驶辅助系统中使用其人工智能技术。

汽车制造商也走上了同样的道路。

大众与微软合作,为智能网联和自动驾驶提供云计算支持;福特与谷歌合作,使用其云技术和人工智能系统;同样,宝马和丰田也与亚马逊网络服务(AWS)建立了合作关系,并制定了螺旋桨联网、自动驾驶和共享的计划。

我们可以看到的是,在如火如荼的新四化转型中,给整个供应链带来的不仅仅是电池和驱动方式的变革,还有软件领域的合纵连横和竞合新格局。越来越多的行业参与者已经意识到开放思维和拥抱变化的重要性。

在汽车工业发展的漫长岁月中,几乎所有的汽车制造商都想把核心技术的主导权紧紧握在自己手中。在新四化的新时代,左手握“魂”,右手握“身”,成为越来越多玩家造车的野心。

摆脱“大厂”,少依赖“大厂”,成为供应链管理转型的战略选择。随着更多第三方科技公司和互联网公司的强势介入,上游“大厂”曾经的优势也在被新玩家稀释。这是上一个时代的结束,也是一个新时代的开始。

本文摘自《汽车公社》杂志11、12月刊封面故事。10年前,脸书的一位工程师写了一篇主题为“全栈”的文章,让“全栈”这个词迅速圈了起来。后来,人们用“全栈工程师”这个词来形容具有各种开发技能的复合型人才,他们多才多艺,技能扎实,还掌握从前端到后端各种主流技术环节的实现能力。

在大家熟悉的汽车行业,大家都习惯用“全栈”来形容全流程解决问题的能力。尤其是在新四化转型时代,谈及自动驾驶或智能驾驶舱等新兴领域,“全栈自研”意味着汽车厂商能够掌握相关领域的核心技术,在研发上拥有绝对主导权。

从另一个角度来看,这是车企对上游供应商“大厂”的一次“主权宣示”。你看,这些关键技术我们都可以自己搞定,不需要任何外力。

汽车厂商试图在关键零部件供应上自给自足,已经成为新时代产业生态链的趋势之一。在刚刚过去的广州车展上,“全栈自研”绝对是热门话题。围绕自动驾驶这一热点,众多参展厂商祭出了全栈自研的技术野心,如樊菲汽车的高阶智能驾驶方案PP-CEM,哪吒汽车首次公开的智能安全汽车平台“山海平台”。

越来越流行的“全栈自研”

事实上,广州车展只是“全栈自研”更多信息的集中发布平台。在此之前,很多汽车厂商都宣布了全栈自研的战略野心。

Xpeng Motors一直强调全栈自研的技术路线,并宣称是特斯拉之外第二家实现全栈自研的自动驾驶汽车厂商。此外,吉利在今年发布的“2025战略”中,也提到了在新能源、自动驾驶、智能网联、智能驾驶舱等核心技术领域建设全栈自研生态系统。

如何走向软件定义汽车时代?吉利给出的三个关键词是:全栈自研、硬件开发、生态开发。

其中,全栈自研包括整车级OS、智能驾驶舱OS、自动驾驶OS和新型核软件算法,是吉利“一网三系统”战略的关键。为了将所有核心技术掌握在自己手中,吉利计划在全栈自研领域投入巨额预算。按照官方的说法,未来五年将“扔”1500亿。

自传统燃料时代以来,汽车制造商一直热衷于掌握主导权……但一些技术和核心零部件仍由上游零部件公司掌握主动权。这样一来,汽车厂商很容易在供应博弈中陷入被动,无论是价格谈判还是产能供应都有被上游厂商绑架的风险。

这种焦虑,特斯拉和电池供应商松下的结合,就是一个很好的例子。在两家公司“撕破脸”之后,特斯拉发现了走出单一供应围城的重要性,并逐渐开启了电池采购多元化的新战略。

自动驾驶、智能驾驶舱等新兴领域也是如此。车企努力实现全栈自研,也就是在较少外力的情况下自己解决大部分核心技术,摆脱“大厂”对软硬件的供应控制。

从去年开始,Xpeng Motors就把全栈自研作为深化智能时代的根本。同时,公司也将全栈自研能力作为区别于竞争对手,在电气化时代的新生力量中脱颖而出的技术优势之一。

根据Xpeng Motors的官方声明,他们已经掌握了包括视觉感知、传感器融合、决策、规划和控制等在内的核心能力。在自动驾驶领域,他们也成为继特斯拉之后,全球第二家基于开放计算平台自主开发的车企。

真假“全栈”

事实上,汽车厂商想要真正掌握全栈自研的硬实力,或者组建真正成熟的全栈技术团队,是极其困难的。无论是小鹏、哪吒这样的造车新势力,还是吉利这样的传统车企,现阶段都只是“探路者”,真正走通全栈自研之路并不容易。

供应商“大厂”和车企的关系,本质上是上下游的跨公司协作,各自负责自己的专业领域,用双方都舒服的方式把事情做好。汽车厂商打出全栈自研的战略牌,也意味着需要一个人同时肩负多项任务,将原本两个人甚至更多人同时负责的事情全部“承包”出去。

这实际上是一个硬币的两面。

A面的正反馈很明显。李斌曾在采访中提到,蔚来从一开始就选择了全栈R&D,做“三电”和“正向开发”,并投入巨资积累自身的系统能力。部分业务蔚来也和其他公司合作,但最核心的还是自己做,哪怕前期会比较难。

他还特别提到了美国科技公司苹果。为什么全世界的手机公司加起来没有苹果赚钱多?这得益于苹果的一体化设计,尤其是该公司强大的iOS底层处理能力,使苹果在技术上奠定了核心优势。

另一方面,在B端,虽然大家都在强调自己的“全栈”实力,但严格来说,“全栈”的范围很广,界限很模糊;“自研”作为R&D的立身之本,如果全部由一家公司垂直“接手”,很难做深。

以苹果为例。即使它已经掌握了最基本和核心的技术,它仍然依赖其他厂商的软件应用。

正因为如此,虽然很多汽车厂商在宣传场上喊着“全栈自研”的口号,但回到现实层面还是要“有所为有所不为”。最早打出“全栈自研”大旗的长城汽车就是一个典型。

长城汽车是国内首家宣布全栈自研的自主品牌汽车厂商。根据规划,公司计划将自动驾驶、智能驾驶舱、智能服务集中在咖啡智能科技品牌下,坚持在自动驾驶感知、计算、决策算法等领域进行自主研发。尽管如此,公司高层也强调,智能驾驶领域的全栈自研要排除芯片和操作系统。

像长城、吉利这样在行业深耕多年的厂商,很难发展新的业务板块。对于像哪吒和小鹏这样的新球员来说就更难了,至少在短期内是这样。

在大厂外面,来了一个“第三者”。

前段时间,ZF与微软在数字化转型方面扩大了深度合作。两家公司宣布,他们将共同建立一个ZF云集成数据和集成平台。最终,ZF的所有生产和运营,包括微软的云业务,都将从中受益。

乍一看,这是汽车新四化时代很普通的行业新闻。但如果深入挖掘,我们可以看到更多的产业趋势,以及科技公司、零部件供应商和汽车制造商之间的关系正在发生多么微妙的变化。

在此之前,像ZF这样的零部件巨头都在汽车供应链中扮演着“大厂”的角色,而现在,他们开始意识到,不应该简单地将自己定义为硬件和物理零部件的提供商,有更多的机会与科技公司联手发展软件业务。在“软件定义汽车”的新时代,他们完全有机会独立,为汽车制造商提供不同于过去的新业务和服务。

这也标志着汽车行业出现了新的权力结构——科技巨头在整个产业链中扮演了非常重要的角色,甚至占据了第三把交椅。在过去,只有汽车制造商和供应商是整个产业链中的绝对主角。他们牢牢占据了仅有的两个座位,互相打游戏,互相扶持。

这些三流公司对于汽车厂商摆脱“大厂”魔咒起到了非常重要的作用。正如ZF和微软携手合作一样,零部件供应商正在将合作的橄榄枝交给科技公司,帮助它们建立独立于汽车制造商的核心能力,如自动驾驶。

本质上,这扩大了产品创新的可能性。这一最新趋势也表明,与科技公司联手可以让零部件供应商获得新的竞争优势,让他们在新的大趋势下再次洗牌。

这也催生了另一个变化,那就是汽车制造商和零部件供应商的传统界限开始模糊。在整个价值链中,合作伙伴和垂直整合的参与者越多,就越难明确界定一个参与者是供应商、技术公司还是OEM。

最近几个月,ZF在自动驾驶业务上投入了大量资金。该公司管理委员会成员马丁·费舍尔(Martin Fischer)表示,随着供应商越来越多地转向软件驱动技术,作为一家传统的零部件制造商,与其他技术合作伙伴的合作将变得越来越重要——“软件定义的汽车”是一个机会,但显然,任何一方都无法单独完成。

世界头号零部件巨头罗伯特·博世今年也表示,将与微软合作开发汽车软件是平台。不久前,大陆集团还与中国人工智能公司Horizon Robotics签署了一项协议,在其驾驶辅助系统中使用其人工智能技术。

汽车制造商也走上了同样的道路。

大众与微软合作,为智能网联和自动驾驶提供云计算支持;福特与谷歌合作,使用其云技术和人工智能系统;同样,宝马和丰田也与亚马逊网络服务(AWS)建立了合作关系,并制定了螺旋桨联网、自动驾驶和共享的计划。

我们可以看到的是,在如火如荼的新四化转型中,给整个供应链带来的不仅仅是电池和驱动方式的变革,还有软件领域的合纵连横和竞合新格局。越来越多的行业参与者已经意识到开放思维和拥抱变化的重要性。

在汽车工业发展的漫长岁月中,几乎所有的汽车制造商都想把核心技术的主导权紧紧握在自己手中。在新四化的新时代,左手握“魂”,右手握“身”,成为越来越多玩家造车的野心。

摆脱“大厂”,少依赖“大厂”,成为供应链管理转型的战略选择。随着更多第三方科技公司和互联网公司的强势介入,上游“大厂”曾经的优势也在被新玩家稀释。这是上一个时代的结束,也是一个新时代的开始。

本文摘自《汽车公社》杂志11、12月刊封面故事。

近日,吉利控股集团与全球知名无人驾驶技术公司Waymo达成合作。

1900/1/1 0:00:00近日,美国《汽车新闻》和《CrainsDetroitBusiness》的联合报道,对于Tier1以及其他供应商来说,残酷的一年带来了意想不到的好处。

1900/1/1 0:00:00进入12月,新冠病就正式要进入第三个年头了。进入冬季病尤为猖獗,被疫情笼罩的除了正常的生活,全球的汽车行业也被迫进入了寒冬。

1900/1/1 0:00:00周末偷得片刻的悠闲,重温了曾经颇为喜欢的爱情电影《春娇与志明》。片中,印象最为深刻的桥段,当属余春娇和张志明分开之后,拼命地想要忘记后者,可她到头来却猛然发现,已经活成了又一个张志明。

1900/1/1 0:00:0012月26日,上海临港。在品牌成立一周年之际,智己汽车首款产品智己L7终于迎来“交付”。之所以加上双引号,是因为此次首批200台车型为Beta体验版,交付的也是“系统测试用户”。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯现在,锂离子电池已广泛应用于日常移动设备,如智能手机、笔记本电脑和电动汽车。据外媒报道,一家新公司可将废旧电池分解,并提取其中约95的有价值材料进行再利用。

1900/1/1 0:00:00