每到节假日,出行就成了困扰“现充”(肥宅有开心水和外卖就够了)的大问题。如果你的手速有点慢,可能需要加价求助黄牛,或者购买昂贵的全价机票。如果有一种交通方式可以让你以1000公里的时速到达目的地,会解决运力问题吗?没错,就是马斯克这个“科学狂人”一直痴迷和从事的“超循环”技术。具体来说,就是利用巨大的真空管减少摩擦和阻力,从而高速移动人和货物。不过,最近搞事的不是马斯克,而是政府官员。上个月,加拿大交通部发布招标公告,由政府出资邀请研究机构对所谓的“hyperloop”技术进行评估。这项技术一旦完成,从加拿大东海岸到西海岸,只需要三个小时就可以穿越整个北美,比飞机还快。加拿大政府表示,超循环的概念和技术发展非常迅速,但公布的工程细节、安全要求、乘客乘坐质量、资金和运营成本等信息非常有限。所以他们花钱主要是为了搞清楚两个问题:一是技术是否可行,对乘客和附近社区是否安全;第二,与成熟的高铁技术相比,其成本如何?因此,超循环技术初创公司Transpod的联合创始人SebastianGendron评论说,政府对超循环技术应用的态度“过于害羞”...然而,就像高铁技术刚刚兴起的时候,更多的人对这种新技术持谨慎态度。例如,主张建立“加拿大版高铁”的保罗·甘兰认为,加拿大交通部利用公共资金研究超循环技术是错误的,因为这是“科幻小说”——“为什么不使用已经被证明是安全的、存在了半个世纪的技术呢?让超循环技术存在于漫画中。”对此,加拿大交通部的回应是“与其放任自流,不如扼杀错误”,他们只是想在一项可能改变交通行业游戏规则的技术上保持领先。我们现在解决不了这个“部长困惑”,不然早就去找加拿大交通部要咨询费了,好吗?!但是,我们尽量让吃瓜群众用几分钟的时间,对这种未来科技保持敏锐的嗅觉。无论是群体炒作,还是交通行业的“未来之光”,今天我们就来揭开“超级循环”的神秘外衣。冲高铁踢飞机:“超循环”技术及其现状“超循环”概念的历史可以追溯到1799年。一位名叫乔治·迈赫斯特的英国工程师获得了在封闭管道中通过空气运输乘客和货物的专利。19世纪,伦敦真的修建了气动铁路隧道。直径6.7米,以蒸汽机为动力,成功运行一年多。自那以后,尽管许多国家和城市都试图深化这项技术,例如瑞士在21世纪初就计划在低电压环境下运行这种“磁悬浮”列车。中国也曾计划在2010年发射时速1000公里的真空磁悬浮列车,但最终什么也没有实现。真正开始广为人知并取得突破,是马斯克2012年在博客上发布的一个脑洞。他大量借鉴了18世纪工程师罗伯特·戴维的“真空管道运输”的想法,计划建造一条密封的管道,一个吊舱可以在其中高速自由运行,空气阻力几乎可以忽略不计。

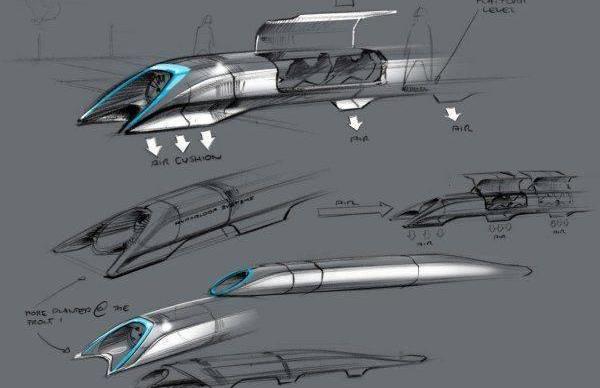

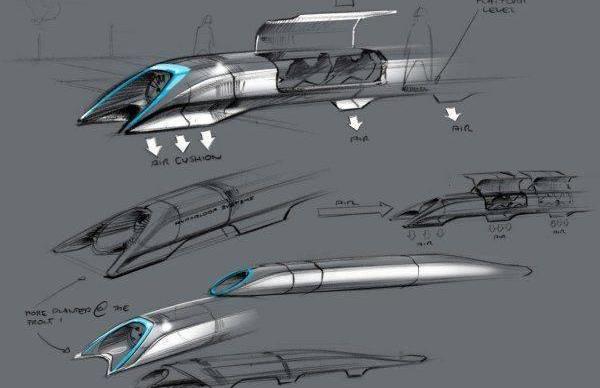

(埃隆·马斯克(Elon Musk)的设计草案)马斯克和SpaceX很快在2013年8月发布了第一个“超循环”交通概念Hyperloop Alpha,并计划在接下来的时间里投资60亿美元,在洛杉矶和旧金山湾区之间,按照5号州际公路的轨迹,打造这样一条“第五类交通路线”。乘客只需要35分钟就可以到达560公里以外的地方。但是事情并没有预想的那么顺利。到2018年,SpaceX仅在洛杉矶下方建造了一条长约2英里(约3公里)的实验隧道,让特斯拉X汽车在预定轨道上行驶。仅此一项就消耗了1000万美元。

但马斯克的“承载力”太强,很快学术界和工业界就一拍即合。很多人认为这是一个好主意,很快就出现了很多从事“超循环管道列车”的创业公司。最著名的是Hyperloop运输技术公司(HTT)和Hyperloop One。2016年,HTT获得了美国高科技控股集团安杰洛投资公司(Angelo Investments)1500万美元的投资,并于当年推出了他们的火车概念。今天,HTT有800多名工程师和研究人员。2018年2月,它还与德国利莫奇市签署了一项协议,以促进超循环技术的发展。Hyperloop One成立于2014年,成功融资超过1.6亿美元,包括英国最大的私营企业维珍集团创始人的“重大投资”。2016年,更名为“Virgin Hyperloop 1”的公司进行了超循环技术的首次实地实验,证明了该公司的技术方案可以在一秒钟内将雪橇从0英里/小时加速到110英里/小时。去年在500米测试线(DevLoop)完成加减速,时速达到380公里。2018年,他们还获得了印度政府孟买-浦那“超级循环列车”的合同。

其他参赛者包括印度DGWHyperloop、荷兰Hardt Global Mobility、西班牙Zeleros和波兰Hyper Poland(被公认为欧洲移动行业最优秀的初创公司之一)...超循环技术吸引了众多“超级大脑”和金融家加入其中,学术关注度不容小觑。2015年,SpaceX宣布赞助一项Hyperloop Pod竞赛,这是一项关于超循环系统吊舱的设计竞赛。仅用了一个月的时间,就收到了700多个团队提交的初步设计方案。其中,麻省理工学院的方案被评为获胜者,华盛顿大学团队获得了安全子系统奖,代尔夫特大学获得了POD创新奖,随后是威斯康星大学麦迪逊分校、弗吉尼亚理工大学和加州大学欧文分校。

当然,既然是全球性的技术竞赛,中国就必须有个名字。早在2017年,中国航天科工集团公司……宣布将在武汉启动超循环交通系统的研发。2018年,西南交通大学牵引动力国家重点实验室启动了“多态耦合轨道交通动态模型试验平台”,还将启动时速1500公里真空管道高温超导磁悬浮直线试验。总之,专家和企业家都同意这项工作将使超音速“近地飞行”成为可能。30年后,人类的交通可能和火箭一样快!信不信由你,反正我有点想相信。看起来很美:揭示未来科技背后的阴影。那么,这个听起来很荒诞的“超循环”运输洗涤系统是如何实现的呢?就目前的情况来看,基本上是一个中心,两种模式。一个中心指的是实现的方式。目前Space X Hyperloop One和HTT都采用了架空管道的设计。也就是说,交通系统将建在地面上,类似于高铁和轻轨。这样做的好处是,一方面可以避免地面活动或地质沉降对管道的影响,另一方面也可以避免征地问题,降低建设成本,还可以保持管道顺直,减少转弯离心力可能带来的隐患。

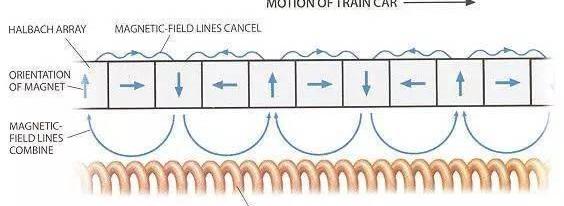

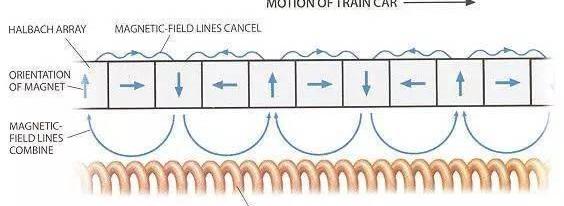

(HTT计划在2020年迪拜世博会前开通迪拜阿布扎比的线路)两种模式参考设计理念。马斯克最早提倡使用“超循环”技术,是因为商用的室温超导磁悬浮方案不仅价格昂贵,而且速度与“超循环”相比也不理想。因此,他的计划是将直线电机铺设在轨道上,为列车不断补充动力。列车车头会有电动压缩机风,在列车运行时不断将高压空气从车头输送到车尾,这样随着运行时空气阻力的逐渐积累,列车下方会产生气垫,列车就可以被支撑在管道中间。但是HTT使用被动磁悬浮技术。只需在轨道中安装无动力线圈回路,并在列车车厢中植入永磁体。当列车达到一定速度时,列车车厢会自动浮动,产生悬浮效果。

(无源磁悬浮技术示意图)基本上,目前主流的“超循环”系统模型都是在“一个中心,两种模式”的基础上构建的。由此我们不难发现一些容易被对手诟病的问题:一是乘坐体验难以保证。如果单纯运输货物,经济效果可能难以达到满意的效果;但如果人类的交通工具如大佬们所期待的那样成为通勤的标准,就要考虑乘客的体验因素了。与隧道不同的是,“超循环”管道是一个狭窄的密封舱,没有任何窗户,容易让人感到压抑。而且超过飞机的速度还会使空气因压缩而振动碰撞,所以噪音很大。据体验过马斯克测试管道的人说,颠簸还是时有发生。至少目前看来,“超循环”作为第五种交通方式,要让乘客卸下防备,可能需要远比其他交通工具普及时间更长的时间。

第二:安全风险不明确。与其他成熟的交通方式不同,在面临风险时,有流程基本健全的应急方式。如何处理设备故障、事故、紧急疏散等。用“超循环”技术是未知的。而且,即使一开始管道是畅通的,地面设施也可能随着地震活动而移动。在高速环境下,即使是小幅度偏离直线也会增加相当大的抖振。万一停电,这一系统的脆弱性也可能成为恐怖分子的诱人目标。这些不可抗力因素将影响项目的实施。2000年初,瑞士曾试图推广低电压环境下的磁悬浮列车(“超循环”的雏形),但由于这项技术在瑞士圣加仑、苏黎世、巴塞尔和日内瓦的可行性研究得出了不同的结论,“飞行汽车”始终没有建成。

第三:成本太高,经济上不可行。真空管道运输的超循环技术虽然火了起来,以抗衡昂贵的磁悬浮技术,但它依然背负着前辈们的“原罪”,那就是昂贵。两院院士、机车车辆动力学专家沈志云指出,超循环交通系统达到时速6500没有太大的技术问题。但其实施成本太高:“这么长的隧道还需要抽水,建一公里地铁需要8亿元。真空管道一公里都下不来。”所以目前交通最重要的四点:安全、实用、经济、可靠和“超循环”都无法实现。所以,路漫漫其修远兮,完全没有必要让某些媒体在搞清楚“超循环”技术厂商到底想干什么之前,为这种难以捉摸的技术叫好叫座。超级玩具还是超级特技:“超级循环”的前景在哪里?相对于能够快速进入应用领域的人工智能,人们对于“超循环”技术的关注和期待,可能并不来自于它的现状和发展过程。但作为一个窗口,它成为影响其他关键领域的“最强助手”。比如材料科学的突破。回顾HTT在2015年发布的计划,没有一个已经实现。然而,为了建造一辆可以在真空中承受高压的汽车,这家公司开发了一种新的复合材料Vibranium,这种材料比铝轻,但强度比钢高10倍。还可以嵌入传感器,将物料的实时状态无线传输到地面。在智能铁路轨道、车路协调、智慧城市建设等方面有很大的想象空间。再比如推动磁悬浮的发展。目前高铁已经是大气环境下列车发展的最高水平,升级空间到此为止。磁悬浮时速400-500公里,多年来一直处于技术瓶颈阶段。有专家吐槽“它的起点就是它的终点”。每到节假日,出行就成了困扰“现充”(肥宅有开心水和外卖就够了)的大问题。如果你的手速有点慢,可能需要加价求助黄牛,或者购买昂贵的全价机票。如果有一种交通方式可以让你以1000公里的时速到达目的地,会解决……的问题吗能力?没错,就是马斯克这个“科学狂人”一直痴迷和从事的“超循环”技术。具体来说,就是利用巨大的真空管减少摩擦和阻力,从而高速移动人和货物。不过,最近搞事的不是马斯克,而是政府官员。上个月,加拿大交通部发布招标公告,由政府出资邀请研究机构对所谓的“hyperloop”技术进行评估。这项技术一旦完成,从加拿大东海岸到西海岸,只需要三个小时就可以穿越整个北美,比飞机还快。加拿大政府表示,超循环的概念和技术发展非常迅速,但公布的工程细节、安全要求、乘客乘坐质量、资金和运营成本等信息非常有限。所以他们花钱主要是为了搞清楚两个问题:一是技术是否可行,对乘客和附近社区是否安全;第二,与成熟的高铁技术相比,其成本如何?因此,超循环技术初创公司Transpod的联合创始人SebastianGendron评论说,政府对超循环技术应用的态度“过于害羞”...然而,就像高铁技术刚刚兴起的时候,更多的人对这种新技术持谨慎态度。例如,主张建立“加拿大版高铁”的保罗·甘兰认为,加拿大交通部利用公共资金研究超循环技术是错误的,因为这是“科幻小说”——“为什么不使用已经被证明是安全的、存在了半个世纪的技术呢?让超循环技术存在于漫画中。”对此,加拿大交通部的回应是“与其放任自流,不如扼杀错误”,他们只是想在一项可能改变交通行业游戏规则的技术上保持领先。我们现在解决不了这个“部长困惑”,不然早就去找加拿大交通部要咨询费了,好吗?!但是,我们尽量让吃瓜群众用几分钟的时间,对这种未来科技保持敏锐的嗅觉。无论是群体炒作,还是交通行业的“未来之光”,今天我们就来揭开“超级循环”的神秘外衣。冲高铁踢飞机:“超循环”技术及其现状“超循环”概念的历史可以追溯到1799年。一位名叫乔治·迈赫斯特的英国工程师获得了在封闭管道中通过空气运输乘客和货物的专利。19世纪,伦敦真的修建了气动铁路隧道。直径6.7米,以蒸汽机为动力,成功运行一年多。自那以后,尽管许多国家和城市都试图深化这项技术,例如瑞士在21世纪初就计划在低电压环境下运行这种“磁悬浮”列车。中国也曾计划在2010年发射时速1000公里的真空磁悬浮列车,但最终什么也没有实现。真正开始广为人知并取得突破,是马斯克2012年在博客上发布的一个脑洞。他大量借鉴了18世纪工程师罗伯特·戴维的“真空管道运输”的想法,计划建造一条密封的管道,一个吊舱可以在其中高速自由运行,空气阻力几乎可以忽略不计。

(埃隆·马斯克(Elon Musk)的设计草案)马斯克和SpaceX很快在2013年8月发布了第一个“超循环”交通概念Hyperloop Alpha,并计划在接下来的时间里投资60亿美元,在洛杉矶和旧金山湾区之间,按照5号州际公路的轨迹,打造这样一条“第五类交通路线”。乘客只需要35分钟就可以到达560公里以外的地方。但是事情并没有预想的那么顺利。到2018年,SpaceX仅在洛杉矶下方建造了一条长约2英里(约3公里)的实验隧道,让特斯拉X汽车在预定轨道上行驶。仅此一项就消耗了1000万美元。

但马斯克的“承载力”太强,很快学术界和工业界就一拍即合。很多人认为这是一个好主意,很快就出现了很多从事“超循环管道列车”的创业公司。最著名的是Hyperloop运输技术公司(HTT)和Hyperloop One。2016年,HTT获得了美国高科技控股集团安杰洛投资公司(Angelo Investments)1500万美元的投资,并于当年推出了他们的火车概念。今天,HTT有800多名工程师和研究人员。2018年2月,它还与德国利莫奇市签署了一项协议,以促进超循环技术的发展。Hyperloop One成立于2014年,成功融资超过1.6亿美元,包括英国最大的私营企业维珍集团创始人的“重大投资”。2016年,更名为“Virgin Hyperloop 1”的公司进行了超循环技术的首次实地实验,证明了该公司的技术方案可以在一秒钟内将雪橇从0英里/小时加速到110英里/小时。去年在500米测试线(DevLoop)完成加减速,时速达到380公里。2018年,他们还获得了印度政府孟买-浦那“超级循环列车”的合同。

其他参赛者包括印度DGWHyperloop、荷兰Hardt Global Mobility、西班牙Zeleros和波兰Hyper Poland(被公认为欧洲移动行业最优秀的初创公司之一)...超循环技术吸引了众多“超级大脑”和金融家加入其中,学术关注度不容小觑。2015年,SpaceX宣布赞助一项Hyperloop Pod竞赛,这是一项关于超循环系统吊舱的设计竞赛。仅用了一个月的时间,就收到了700多个团队提交的初步设计方案。其中,麻省理工学院的方案被评为获胜者,华盛顿大学团队获得了安全子系统奖,代尔夫特大学获得了POD创新奖,随后是威斯康星大学麦迪逊分校、弗吉尼亚理工大学和加州大学欧文分校。

当然,既然是全球性的技术竞赛,中国就必须有个名字。早在2017年,中国航天科工集团公司……宣布将在武汉启动超循环交通系统的研发。2018年,西南交通大学牵引动力国家重点实验室启动了“多态耦合轨道交通动态模型试验平台”,还将启动时速1500公里真空管道高温超导磁悬浮直线试验。总之,专家和企业家都同意这项工作将使超音速“近地飞行”成为可能。30年后,人类的交通可能和火箭一样快!信不信由你,反正我有点想相信。看起来很美:揭示未来科技背后的阴影。那么,这个听起来很荒诞的“超循环”运输洗涤系统是如何实现的呢?就目前的情况来看,基本上是一个中心,两种模式。一个中心指的是实现的方式。目前Space X Hyperloop One和HTT都采用了架空管道的设计。也就是说,交通系统将建在地面上,类似于高铁和轻轨。这样做的好处是,一方面可以避免地面活动或地质沉降对管道的影响,另一方面也可以避免征地问题,降低建设成本,还可以保持管道顺直,减少转弯离心力可能带来的隐患。

(HTT计划在2020年迪拜世博会前开通迪拜阿布扎比的线路)两种模式参考设计理念。马斯克最早提倡使用“超循环”技术,是因为商用的室温超导磁悬浮方案不仅价格昂贵,而且速度与“超循环”相比也不理想。因此,他的计划是将直线电机铺设在轨道上,为列车不断补充动力。列车车头会有电动压缩机风,在列车运行时不断将高压空气从车头输送到车尾,这样随着运行时空气阻力的逐渐积累,列车下方会产生气垫,列车就可以被支撑在管道中间。但是HTT使用被动磁悬浮技术。只需在轨道中安装无动力线圈回路,并在列车车厢中植入永磁体。当列车达到一定速度时,列车车厢会自动浮动,产生悬浮效果。

(无源磁悬浮技术示意图)基本上,目前主流的“超循环”系统模型都是在“一个中心,两种模式”的基础上构建的。由此我们不难发现一些容易被对手诟病的问题:一是乘坐体验难以保证。如果单纯运输货物,经济效果可能难以达到满意的效果;但如果人类的交通工具如大佬们所期待的那样成为通勤的标准,就要考虑乘客的体验因素了。与隧道不同的是,“超循环”管道是一个狭窄的密封舱,没有任何窗户,容易让人感到压抑。而且超过飞机的速度还会使空气因压缩而振动碰撞,所以噪音很大。据体验过马斯克测试管道的人说,颠簸还是时有发生。至少目前看来,“超循环”作为第五种交通方式,要让乘客卸下防备,可能需要远比其他交通工具普及时间更长的时间。

第二:安全风险不明确。与其他成熟的交通方式不同,在面临风险时,有流程基本健全的应急方式。如何处理设备故障、事故、紧急疏散等。用“超循环”技术是未知的。而且,即使一开始管道是畅通的,地面设施也可能随着地震活动而移动。在高速环境下,即使是小幅度偏离直线也会增加相当大的抖振。万一停电,这一系统的脆弱性也可能成为恐怖分子的诱人目标。这些不可抗力因素将影响项目的实施。2000年初,瑞士曾试图推广低电压环境下的磁悬浮列车(“超循环”的雏形),但由于这项技术在瑞士圣加仑、苏黎世、巴塞尔和日内瓦的可行性研究得出了不同的结论,“飞行汽车”始终没有建成。

第三:成本太高,经济上不可行。真空管道运输的超循环技术虽然火了起来,以抗衡昂贵的磁悬浮技术,但它依然背负着前辈们的“原罪”,那就是昂贵。两院院士、机车车辆动力学专家沈志云指出,超循环交通系统达到时速6500没有太大的技术问题。但其实施成本太高:“这么长的隧道还需要抽水,建一公里地铁需要8亿元。真空管道一公里都下不来。”所以目前交通最重要的四点:安全、实用、经济、可靠和“超循环”都无法实现。所以,路漫漫其修远兮,完全没有必要让某些媒体在搞清楚“超循环”技术厂商到底想干什么之前,为这种难以捉摸的技术叫好叫座。超级玩具还是超级特技:“超级循环”的前景在哪里?相对于能够快速进入应用领域的人工智能,人们对于“超循环”技术的关注和期待,可能并不来自于它的现状和发展过程。但作为一个窗口,它成为影响其他关键领域的“最强助手”。比如材料科学的突破。回顾HTT在2015年发布的计划,没有一个已经实现。然而,为了建造一辆可以在真空中承受高压的汽车,这家公司开发了一种新的复合材料Vibranium,这种材料比铝轻,但强度比钢高10倍。还可以嵌入传感器,将物料的实时状态无线传输到地面。在智能铁路轨道、车路协调、智慧城市建设等方面有很大的想象空间。再比如推动磁悬浮的发展。目前高铁已经是大气环境下列车发展的最高水平,升级空间到此为止。磁悬浮时速400-500公里,多年来一直处于技术瓶颈阶段。有专家吐槽“它的起点就是它的终点”。相比之下,超循环技术理论上可以达到2万公里。研究人员对技术细节的探索很可能会再次推动地面交通的速度革命,并将磁悬浮列车带到一个新的发展维度。此外,研究如何保证真空环境中气压的稳定,防止电极损坏造成运输瘫痪,也是很有价值的tion系统,构建适合人类乘坐的大气环境,使车厢内外舒适。目前,该项目已经部署到以色列的火星模拟基地。也许,在未来,人类的星际交通将依赖于“超循环”。

6

6

综上所述,虽然目前超循环技术的应用进度条只加载了极小的一部分,但是人们已经能够从各种说不清楚的线索中得到它的特殊价值。虽然细节不太清楚,但轮廓是用银画的。也许马斯克和HTT最初的探索提供了各种笑话和槽点,但正如哲学家丹尼尔·丹尼特所说,科学的本质是当众犯错。正是这些数不清的非理性,成就了科学的凝重和浪漫,也埋下了不可估量的宝藏。相比之下,超循环技术理论上可以达到2万公里。研究人员对技术细节的探索很可能会再次推动地面交通的速度革命,并将磁悬浮列车带到一个新的发展维度。而且研究如何保证真空环境下气压的稳定,防止电极损坏导致运输系统瘫痪,构建适合人类乘坐的大气环境,使车厢内外舒适,也是非常有价值的。目前,该项目已经部署到以色列的火星模拟基地。也许,在未来,人类的星际交通将依赖于“超循环”。

6

6

综上所述,虽然目前超循环技术的应用进度条只加载了极小的一部分,但是人们已经能够从各种说不清楚的线索中得到它的特殊价值。虽然细节不太清楚,但轮廓是用银画的。也许马斯克和HTT最初的探索提供了各种笑话和槽点,但正如哲学家丹尼尔·丹尼特所说,科学的本质是当众犯错。正是这些数不清的非理性,成就了科学的凝重和浪漫,也埋下了不可估量的宝藏。

西安蔚来授权服务中心一辆正在维修中的ES8发生的自燃起火事件再一次将纯电动汽车的电池安全问题推向了风口浪尖。而在近日,蔚来汽车官方微博发布消息,对这起自燃事故进行说明。

1900/1/1 0:00:00图片来自“123rfcomcn”近期,罗兰贝格发布了第五期《汽车行业颠覆性数据探索》。报告指出,尽管向自动出行的转型无法一蹴而就,但所有国家与利益相关方都在迅速进步。

1900/1/1 0:00:004月29日,比亚迪发布其第一季度财报。当季,该公司营业收入30304亿元,同比增长225;归属于上市公司股东的净利润为750亿元,同比增长63198。

1900/1/1 0:00:00日前,我们从微博网友PS3保罗处获悉了一组戴森电动车的专利图,新车定位于中高端MPV车型,采用了铝制车身,为Crossover造型,内部可安置3排座椅,支持5座以及7座。

1900/1/1 0:00:00在前不久的特斯拉AutonomyDay活动上,特斯拉CEOElonMusk又立了新的目标。

1900/1/1 0:00:00近日,Polestar宣布正式在英国设立了全新的研发中心,标志着Polestar的产品研发开启了新的时代。

1900/1/1 0:00:00