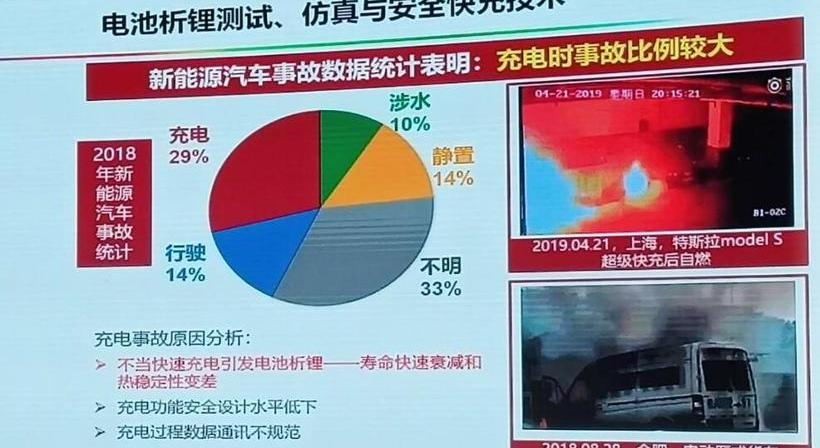

2019年4月以来,电动车燃烧事件频发。特斯拉在中国上海、香港、旧金山和比利时都发生过自燃事故,蔚来ES8也在短短两个月内发生了三起自燃事故。此外,根据国家市场监督管理总局的数据,2018年,中国至少发生了40起涉及电动车的火灾事故。因此,电动汽车尤其是动力电池的安全问题引起了业内的高度关注,而动力电池安全的本质就是电池失控。那么动力电池热失控的主要原因是什么呢?在电池热失控的情况下呢?鉴于此,6月23日,在由青海省人民政府、工业和信息化部、科技部、中国电动汽车百人会主办的“中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛”上,中国科学院院士、中国电动汽车百人会常务副理事长高进行了详细解读。

中国科学院院士、中国电动汽车百人会常务副理事长高了解到,为了解决动力电池的安全问题,较早前高所在的清华大学成立了电池安全实验室,开展动力电池安全防控研究。在实验室连续测试的过程中,提取了电池热失控的三个特征温度,即自生热的初始温度T1、热失控的触发温度T2和热失控的最高温度T3。基于这些试验,充分揭示了三种热失控触发机制:第一种是负极析出活性锂,第二种是内部短路,第三种是正极释放活性氧。

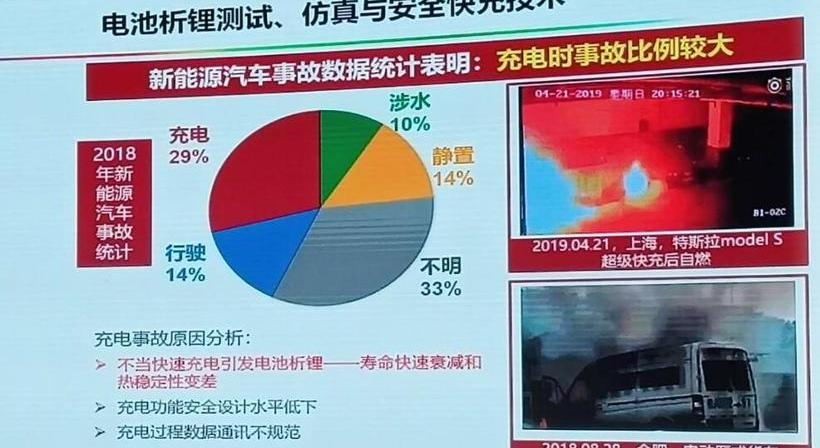

基于这三种热失控机制,发展了动力电池热失控主动安全防控技术,包括析锂与快速充电控制、内部短路与电池管理、单体电池热失控与热设计、电池系统热扩散与热管理。以下是高教授对这四个部分的详细解释。对近期电池析锂和快充控制充电事故的分析表明,不恰当的快充或过充引起电池析锂,导致热失控温度从219℃显著下降到107℃,并与电解液发生剧烈反应,导致电池在107℃热失控。

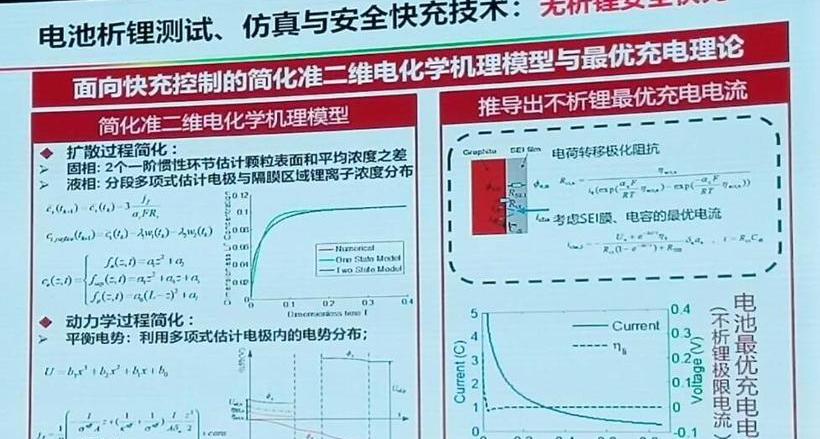

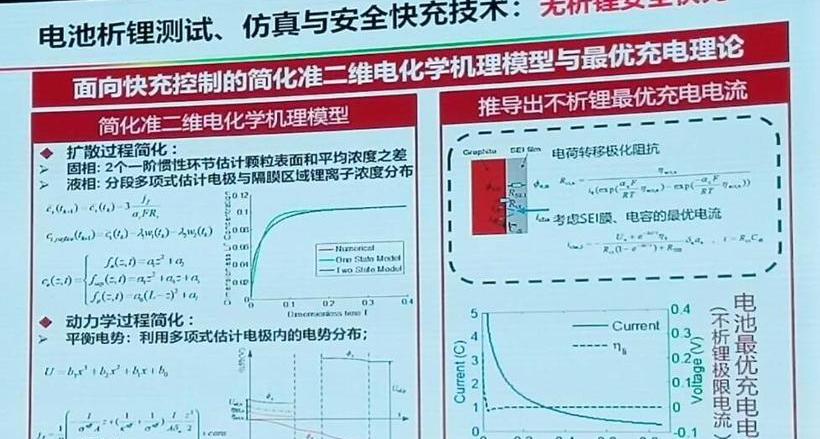

通过实验表征,发现锂在快速充电过程中可以明显析出,并通过对锂析出机理的研究,找到了锂析出的完整过程,包括电池充电过程中锂的析出和在负极表面的重新嵌入。沉淀过程是负极零电位后形成的,电池停止充电后,电位会回到零电位以上,此时会重新嵌入,然后所有可逆的锂会完全溶解,负极不再反应。我们针对这一机理建立了模拟模型,在常规电池的准二维(P2D)模型基础上增加了析锂反应过程,并在此基础上进行模拟验证。从仿真结果来看,能够成功模拟电池充电后静置和锂析出过程中的电压平台,并且这个平台是一个重新嵌入的过程。通过对上述电压平台进行微分,可以定量得到整个析锂过程的时间。以此时间为变量,可以建立经验公式计算出锂析出量。在此基础上,我们开展了无锂析出的安全快速充电研究。

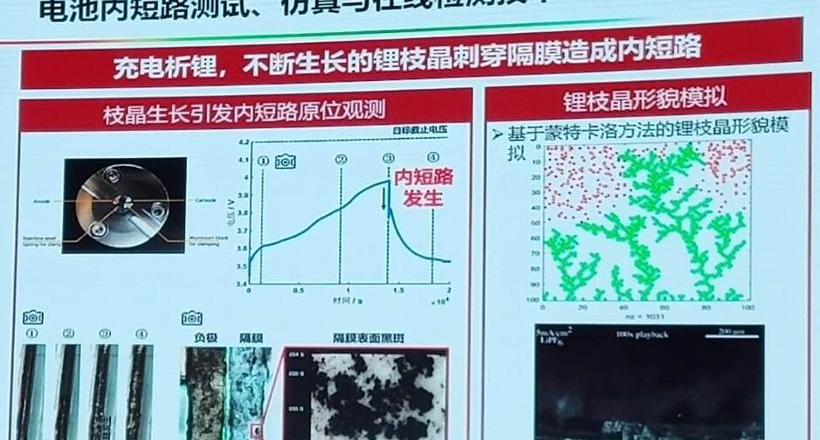

首先,准二维电化学……建立了预测负极电位的机理模型,并在此基础上得到了最佳充电曲线的解析表达式。然后以充电负极的位置为基准,加上一个冗余,就可以推导出电池的最佳充电电流。在此基础上,我们可以控制最佳充电。基于基于模型的负电位观测器,我们可以将负电位观测到的电位与参考电位进行比较。通过调节充电电流使这种电位差趋于零,可以实现快速充电而不析出锂。上述模型会随着电池的衰减产生误差,仿真结果可能不准确。因此,在此基础上,我们研制了一种新的参比电极,直接反馈负电位。传统参比电极的使用寿命非常短。我们开发了使用寿命超过5个月的新参比电极,并继续对其进行优化。我们希望参比电极的使用寿命能够尽可能的延长,能够真正的作为传感器使用。在加载传感器应用之前,我们将其应用于充电算法的校准,可以节省大量时间,因为传统的充电算法校准每次都需要拆卸观察,应用参比电极后无需拆卸即可高效优化充电算法。目前国内公司的收费算法过于简单。我们和日产沟通过,它的收费算法是基于大量的数据地图图,所以我们也必须做好地图图,这样收费算法才能考虑到各种影响因素。这个过程的工作量和实验量非常大。为了解决这个问题,使用长寿命参比电极来校准充电曲线,使其尽可能接近最佳充电电流。电池管理中的内部短路和内部短路是电池热失控的常见环节,各种原因都可能产生不同类型的内部短路,包括机械变形、挤压、撕裂、隔膜破裂、过充过放、极端过热等。更危险的一种内部短路是自引发的内部短路,如波音787的事故,是制造过程中引入的杂质和颗粒在长期运行后的积累和演变造成的。

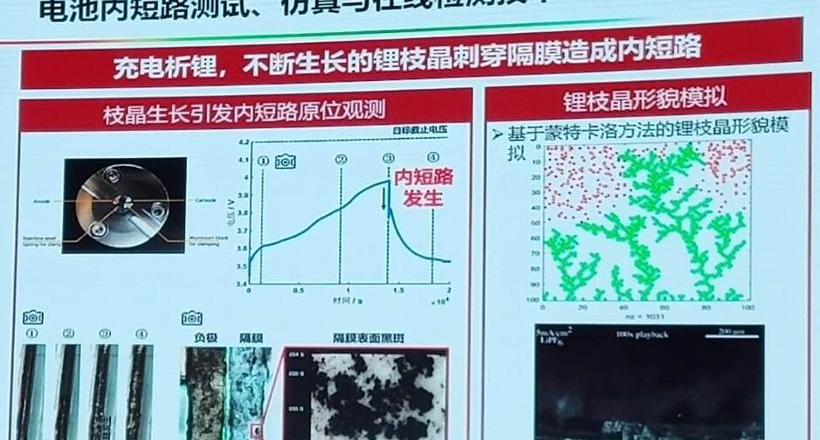

枝晶生长可以模拟,但内部短路是一种实验上难以重现的现象,因此需要开发各种替代的实验方法。我们发明了一种新的替代实验方法来模拟内部短路测试,主要是在电池中植入一种特殊的具有尖峰结构的记忆合金内部短路触发元件,加热使尖峰结构倾斜并刺破隔膜来模拟内部短路过程。通过本次实验发现,内部短路的主要类型有铝铜、正铜、铝负、正负等。有些是马上失控的,比如铝和负极接触;但是,正极和负极之间的接触一般不会引起热失控;铝和铜接触的危险性也高,但不一定马上导致内部短路。

我们构建一个热失控内部短路的仿真模型,其中最重要的是内部短路位置的熔丝,它可能导致整个内部短路的终止或者更严重的内部短路。为此,我们分析了影响这种引信的各种参数。在综合分析和总结内部短路演化全过程的基础上,提出为了防止热失控,必须在早期检测内部短路。

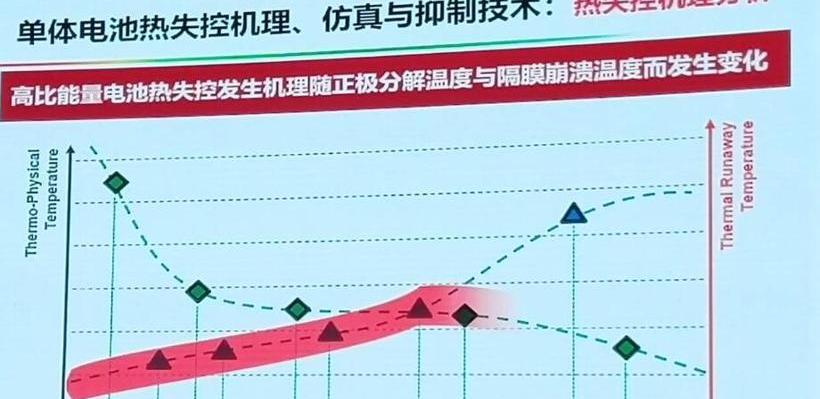

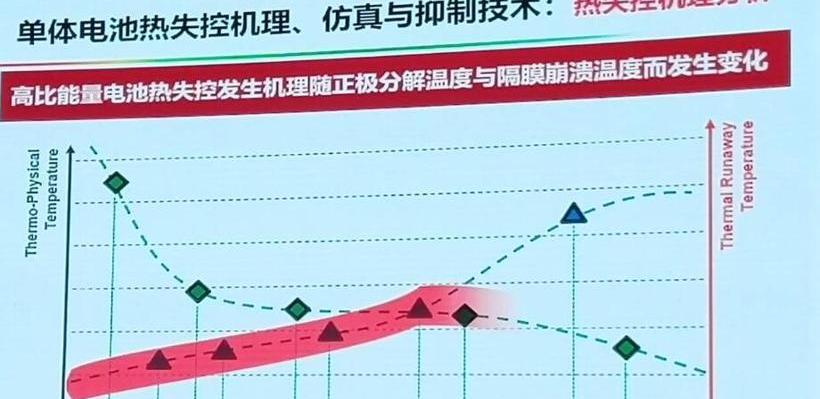

方法之一是检测串联电池组的内部短路,主要基于一致性差异进行诊断。具体来说,我们可以建立有内部短路和没有内部短路的等效模型。基于这个等效模型和平均差分模型,我们可以估计在线参数。内部短路后,电位和等效阻抗都发生了变化。我们确定了这两个参数的参数,最后就可以知道哪个单体有问题了。通过验证测试结果,很明显是电池内部短路了。但算法只是一个基础。在此基础上,我们还要结合大量的工程实验数据,最终开发出实用的检测算法。当然,仅仅检测内部短路是不够的。需要综合治理过充、过放和SOP,实现内部短路和热失控的预警。这是新一代的电池管理系统,以安全为核心,全方位的状态估计和故障检测。单体电池的热失控和热设计发生了很大的变化。从PE、PP、PE+陶瓷到PET,隔膜的耐热温度已经很高了,可以达到300℃。同时,从早期的LFP,到NCM111、NCM523、NCM622,再到现在的NCM811,正极材料的释氧温度在逐渐降低。

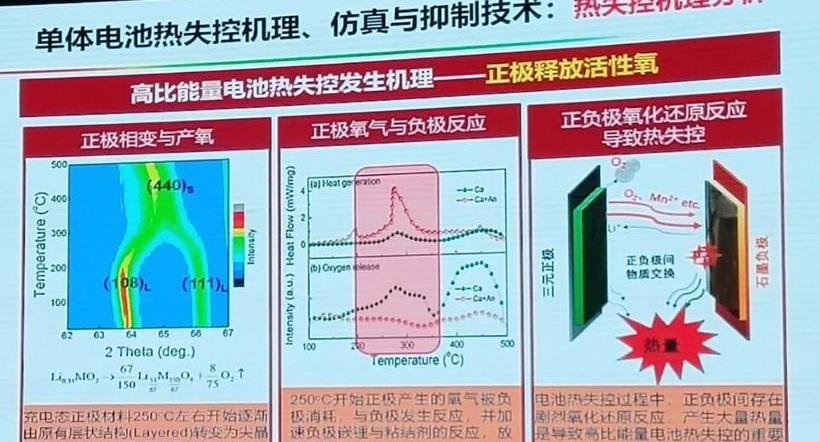

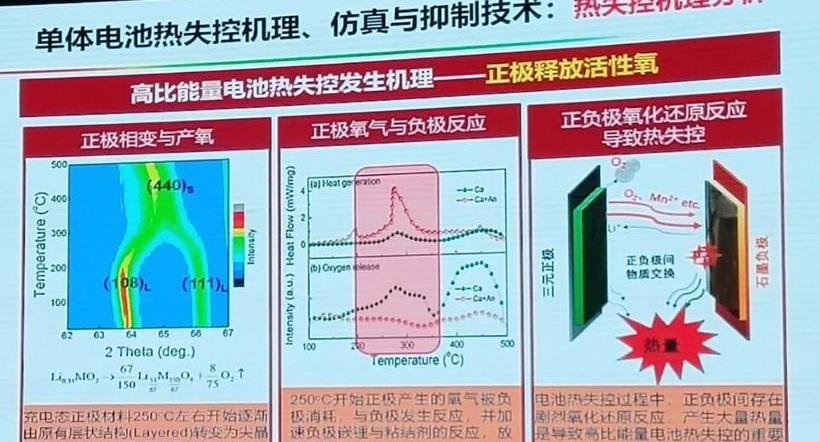

随着这两种技术的变化,热失控的机理也在变化。早期的电池大多是由于隔膜塌陷导致内部大面积短路造成的,但目前使用的811正极动力电池高温隔膜热失控的机理已经发生了变化,正极材料释放氧气成为热失控的主要原因。实验结果表明,在没有内部短路的情况下,当膜片被完全移除时,热失控仍然会发生。当正负粉末混合测试时,会出现一个尖锐的放热峰。通过进一步分析发现,充电后的正极材料在250℃左右开始发生相变,并释放出活性氧,产生的氧与负极发生反应,导致放热量急剧增加。因此,在新的电池系统中,正负电极之间的氧化还原反应产生的大量热量是导致热失控的直接原因,而不仅仅是传统电池系统中隔板坍塌导致的内部短路。

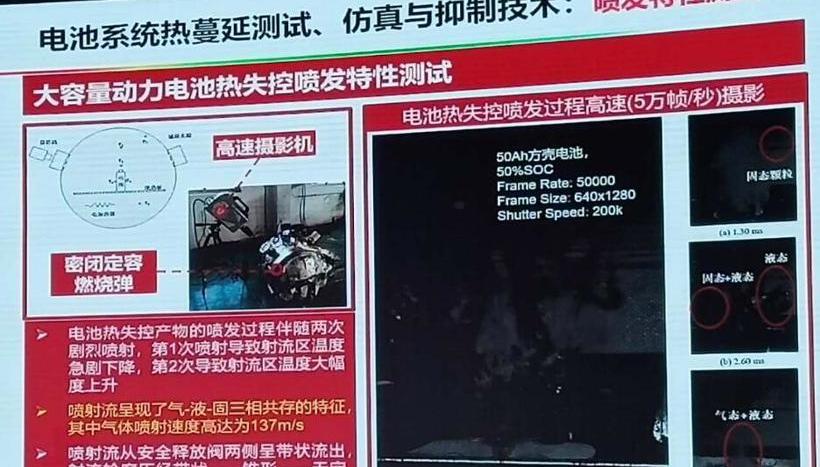

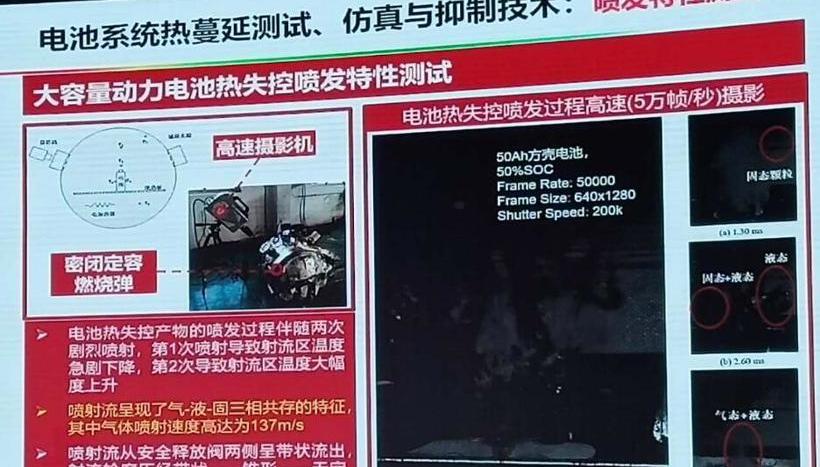

基于上述机理分析,测定了各种电池材料放热副反应的相关参数,然后利用热分析动力学对参数进行了分析和优化。最后,通过整合所有副反应,可以预测整个热失控过程。因此,基于对电池热失控的准确预测,可以用来指导电池的安全设计。通过对各种电池材料体系热稳定性参数的统计,可以提出一系列改善电池热失控特性的方法,包括正极改性、负极改性、提高电解液的稳定性、采用热稳定性高的隔膜等。关键是怎么把它们结合起来。这里只显示了一种优化阴极材料形态的方法。传统的三元多晶阴极被优化成三元阴极单晶大颗粒结构的ry阴极。与多晶阴极相比,单晶阴极的产氧时间推迟了100℃,热失控的最高温度也降低了。如果前面的方法都失败了,就要从整个系统的角度考虑问题。比如剧烈的碰撞或者机箱被尖锐的物质刺穿都会造成即时的热失控,这种情况时有发生,这种热失控只能从系统层面解决。首先测试了热失控蔓延过程,明显看到电芯一个接一个失控,像放鞭炮一样。其次,对并联电池模块进行热蔓延试验,发现并联电池模块热失控蔓延的独特之处是多段V型压降。如果不约束实车级电池模块,热失控膨胀可以在电池模块中表现出加速效应,最终整个模块会剧烈爆炸。第三,对热失控喷管的特性进行了测试。在密闭的定容燃烧弹中用高速摄影机记录了热失控喷发的全过程。从试验中发现,射流呈现气液固三相共存的特点,气体喷射速度高达137 m/s。

然后,建立了电池模块热失控蔓延的集总参数热阻模型和动力电池系统热失控蔓延的三维仿真模型。上述模型最困难的部分是如何确定整个热扩散过程前后的热物性参数。如果不能确定这些参数,模拟结果只能是好看而不好用。我们研究组开发了一种参数估计方法,实验和模拟可以很好的吻合。在此基础上进行散热抑制设计,包括隔热设计和散热设计。隔热设计采用不同的隔热材料防止模块的热量扩散,散热设计采用不同的液体冷却流量抑制热量扩散。在一般的电池系统中,隔热和散热可以单独解决热量扩散的过程,但在新的电池系统中,需要隔热和散热相结合来抑制热量扩散,也就是所谓的防火墙技术。

0

0

1

1

如今,热扩散技术已经应用于国际标准的制定。目前国际上没有统一的热扩散标准,我国也将很快出台热扩散标准。热扩散是导致安全事故的最后一道防线。我们一定要利用好这最后一道防线,努力把中国的经验传播到全世界,成为全球的法规。最后做出总结:热失控包括三个过程:诱发、发生和蔓延。主要诱因有两个,一个是过充、快充、电池老化、低温充电引起的析锂,一个是各种原因引起的内部短路。2019年4月以来,电动车燃烧事件频发。特斯拉在中国上海、香港、旧金山和比利时都发生过自燃事故,蔚来ES8也在短短两个月内发生了三起自燃事故。此外,根据国家市场监督管理总局的数据,2018年,中国至少发生了40起涉及电动车的火灾事故。因此,电动汽车尤其是动力电池的安全问题引起了业内的高度关注,而动力电池安全的本质就是电池失控。那么动力电池热失控的主要原因是什么呢?在电池热失控的情况下呢?鉴于此,6月23日,在由青海省人民政府、工信部、工信部主办的“中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛”上,中国科学院院士、中国电动汽车百人会常务副理事长高作了详细解读……中国电动汽车科技百人会。

中国科学院院士、中国电动汽车百人会常务副理事长高了解到,为了解决动力电池的安全问题,较早前高所在的清华大学成立了电池安全实验室,开展动力电池安全防控研究。在实验室连续测试的过程中,提取了电池热失控的三个特征温度,即自生热的初始温度T1、热失控的触发温度T2和热失控的最高温度T3。基于这些试验,充分揭示了三种热失控触发机制:第一种是负极析出活性锂,第二种是内部短路,第三种是正极释放活性氧。

基于这三种热失控机制,发展了动力电池热失控主动安全防控技术,包括析锂与快速充电控制、内部短路与电池管理、单体电池热失控与热设计、电池系统热扩散与热管理。以下是高教授对这四个部分的详细解释。对近期电池析锂和快充控制充电事故的分析表明,不恰当的快充或过充引起电池析锂,导致热失控温度从219℃显著下降到107℃,并与电解液发生剧烈反应,导致电池在107℃热失控。

通过实验表征,发现锂在快速充电过程中可以明显析出,并通过对锂析出机理的研究,找到了锂析出的完整过程,包括电池充电过程中锂的析出和在负极表面的重新嵌入。沉淀过程是负极零电位后形成的,电池停止充电后,电位会回到零电位以上,此时会重新嵌入,然后所有可逆的锂会完全溶解,负极不再反应。我们针对这一机理建立了模拟模型,在常规电池的准二维(P2D)模型基础上增加了析锂反应过程,并在此基础上进行模拟验证。从仿真结果来看,能够成功模拟电池充电后静置和锂析出过程中的电压平台,并且这个平台是一个重新嵌入的过程。通过对上述电压平台进行微分,可以定量得到整个析锂过程的时间。以此时间为变量,可以建立经验公式计算出锂析出量。在此基础上,我们开展了无锂析出的安全快速充电研究。

首先建立准二维电化学机理模型来预测负极电位,并以此为基础得到最佳充电曲线的解析表达式。然后以充电负极的位置为基准,加上一个冗余,就可以推导出电池的最佳充电电流。在此基础上,我们可以控制最佳充电。基于基于模型的负电位观测器,我们可以将负电位观测到的电位与参考电位进行比较。通过调节充电电流使这种电位差趋于零,可以实现快速充电而不析出锂。上述模型会随着电池的衰减产生误差,仿真结果可能不准确。因此,在此基础上,我们研制了一种新的参比电极,直接反馈负电位。传统参比电极的使用寿命非常短。我们开发了使用寿命超过5个月的新参比电极,并继续对其进行优化。我们希望服务……参比电极的fe可以尽量延长,真的可以作为传感器使用。在加载传感器应用之前,我们将其应用于充电算法的校准,可以节省大量时间,因为传统的充电算法校准每次都需要拆卸观察,应用参比电极后无需拆卸即可高效优化充电算法。目前国内公司的收费算法过于简单。我们和日产沟通过,它的收费算法是基于大量的数据地图图,所以我们也必须做好地图图,这样收费算法才能考虑到各种影响因素。这个过程的工作量和实验量非常大。为了解决这个问题,使用长寿命参比电极来校准充电曲线,使其尽可能接近最佳充电电流。电池管理中的内部短路和内部短路是电池热失控的常见环节,各种原因都可能产生不同类型的内部短路,包括机械变形、挤压、撕裂、隔膜破裂、过充过放、极端过热等。更危险的一种内部短路是自引发的内部短路,如波音787的事故,是制造过程中引入的杂质和颗粒在长期运行后的积累和演变造成的。

枝晶生长可以模拟,但内部短路是一种实验上难以重现的现象,因此需要开发各种替代的实验方法。我们发明了一种新的替代实验方法来模拟内部短路测试,主要是在电池中植入一种特殊的具有尖峰结构的记忆合金内部短路触发元件,加热使尖峰结构倾斜并刺破隔膜来模拟内部短路过程。通过本次实验发现,内部短路的主要类型有铝铜、正铜、铝负、正负等。有些是马上失控的,比如铝和负极接触;但是,正极和负极之间的接触一般不会引起热失控;铝和铜接触的危险性也高,但不一定马上导致内部短路。

我们构建一个热失控内部短路的仿真模型,其中最重要的是内部短路位置的熔丝,它可能导致整个内部短路的终止或者更严重的内部短路。为此,我们分析了影响这种引信的各种参数。在综合分析和总结内部短路演化全过程的基础上,提出为了防止热失控,必须在早期检测内部短路。

方法之一是检测串联电池组的内部短路,主要基于一致性差异进行诊断。具体来说,我们可以建立有内部短路和没有内部短路的等效模型。基于这个等效模型和平均差分模型,我们可以估计在线参数。内部短路后,电位和等效阻抗都发生了变化。我们确定了这两个参数的参数,最后就可以知道哪个单体有问题了。通过验证测试结果,很明显是电池内部短路了。但算法只是一个基础。在此基础上,我们还要结合大量的工程实验数据,最终开发出实用的检测算法。当然,仅仅检测内部短路是不够的。需要综合治理过充、过放和SOP,实现内部短路和热失控的预警。这是新一代的电池管理系统,以安全为核心,全方位的状态估计和故障检测。单体电池的热失控和热设计发生了很大的变化。从PE、PP、PE+陶瓷到PET,隔膜的耐热温度已经很高了,可以达到300℃。同时,从早期的LFP,到NCM111、NCM523、NCM622,再到现在的NCM811,正极材料的释氧温度在逐渐降低。

随着这两种技术的变化,热失控的机理也在变化。早期的电池大多是由于隔膜塌陷导致内部大面积短路造成的,但目前使用的811正极动力电池高温隔膜热失控的机理已经发生了变化,正极材料释放氧气成为热失控的主要原因。实验结果表明,在没有内部短路的情况下,当膜片被完全移除时,热失控仍然会发生。当正负粉末混合测试时,会出现一个尖锐的放热峰。通过进一步分析发现,充电后的正极材料在250℃左右开始发生相变,并释放出活性氧,产生的氧与负极发生反应,导致放热量急剧增加。因此,在新的电池系统中,正负电极之间的氧化还原反应产生的大量热量是导致热失控的直接原因,而不仅仅是传统电池系统中隔板坍塌导致的内部短路。

基于上述机理分析,测定了各种电池材料放热副反应的相关参数,然后利用热分析动力学对参数进行了分析和优化。最后,通过整合所有副反应,可以预测整个热失控过程。因此,基于对电池热失控的准确预测,可以用来指导电池的安全设计。通过对各种电池材料体系热稳定性参数的统计,可以提出一系列改善电池热失控特性的方法,包括正极改性、负极改性、提高电解液的稳定性、采用热稳定性高的隔膜等。关键是怎么把它们结合起来。这里只显示了一种优化阴极材料形态的方法。传统的三元多晶阴极被优化成三元阴极单晶大颗粒结构的ry阴极。与多晶阴极相比,单晶阴极的产氧时间推迟了100℃,热失控的最高温度也降低了。如果前面的方法都失败了,就要从整个系统的角度考虑问题。比如剧烈的碰撞或者机箱被尖锐的物质刺穿都会造成即时的热失控,这种情况时有发生,这种热失控只能从系统层面解决。首先测试了热失控蔓延过程,明显看到电芯一个接一个失控,像放鞭炮一样。其次,对并联电池模块进行热蔓延试验,发现并联电池模块热失控蔓延的独特之处是多段V型压降。如果不约束实车级电池模块,热失控膨胀可以在电池模块中表现出加速效应,最终整个模块会剧烈爆炸。第三,对热失控喷管的特性进行了测试。在密闭的定容燃烧弹中用高速摄影机记录了热失控喷发的全过程。从试验中发现,射流呈现气液固三相共存的特点,气体喷射速度高达137 m/s。

然后,建立了电池模块热失控蔓延的集总参数热阻模型和动力电池系统热失控蔓延的三维仿真模型。上述模型最困难的部分是如何确定整个热扩散过程前后的热物性参数。如果不能确定这些参数,模拟结果只能是好看而不好用。我们研究组开发了一种参数估计方法,实验和模拟可以很好的吻合。在此基础上进行散热抑制设计,包括隔热设计和散热设计。隔热设计采用不同的隔热材料防止模块的热量扩散,散热设计采用不同的液体冷却流量抑制热量扩散。在一般的电池系统中,隔热和散热可以单独解决热量扩散的过程,但在新的电池系统中,需要隔热和散热相结合来抑制热量扩散,也就是所谓的防火墙技术。

0

0

1

1

如今,热扩散技术已经应用于国际标准的制定。目前国际上没有统一的热扩散标准,我国也将很快出台热扩散标准。热扩散是导致安全事故的最后一道防线。我们一定要利用好这最后一道防线,努力把中国的经验传播到全世界,成为全球的法规。最后做出总结:热失控包括三个过程:诱发、发生和蔓延。主要诱因有两个,一个是过充、快充、电池老化、低温充电引起的析锂,一个是各种原因引起的内部短路。从系统安全和材料系统的角度进行单体电池的热安全设计,在其他方法不可行的情况下抑制热失控蔓延。展望未来,锂离子电池的能量密度将不断提高,已经达到300Wh/kg的能量密度,提高体积和能量是不可逆转的趋势。在这种情况下,对安全防控的技术要求会越来越高。应着力解决锂离子电池的安全问题,开发更安全的锂电池,保障电动汽车产业的顺利发展。在此基础上,新能源汽车国家重点专项专家组也形成了锂离子动力电池下一步的技术路线图,是两年前做的。我们可以继续使用它来形成安全的高比能量电池。从正极材料来看,从目前的高镍三元到富锂锰-……还有很大的发展空间sed材料。从阳极来看,目前的重点是硅碳阳极,下一步将逐步提高硅的比例。当硅的比例增加到一定程度,快充的问题就解决了。目前比较重要的是电解质和隔膜,其中电解质需要加入添加剂,与阳极和阴极形成界面,防止阳极氧损失和阴极析锂,而固体电解质需要一段时间发展。从系统安全和材料系统的角度进行单体电池的热安全设计,在其他方法不可行的情况下抑制热失控蔓延。展望未来,锂离子电池的能量密度将不断提高,已经达到300Wh/kg的能量密度,提高体积和能量是不可逆转的趋势。在这种情况下,对安全防控的技术要求会越来越高。应着力解决锂离子电池的安全问题,开发更安全的锂电池,保障电动汽车产业的顺利发展。在此基础上,新能源汽车国家重点专项专家组也形成了锂离子动力电池下一步的技术路线图,是两年前做的。我们可以继续使用它来形成安全的高比能量电池。从正极材料来看,从目前的高镍三元到富锂锰基材料还有很大的发展空间。从阳极来看,目前的重点是硅碳阳极,下一步将逐步提高硅的比例。当硅的比例增加到一定程度,快充的问题就解决了。目前比较重要的是电解质和隔膜,其中电解质需要加入添加剂,与阳极和阴极形成界面,防止阳极氧损失和阴极析锂,而固体电解质需要一段时间发展。

5月份,国内汽车销量同比再次下滑1640,降幅持续扩大,已经严重影响到车企对下半年车市的信心。

1900/1/1 0:00:00上周,第一电动的原创栏目一电观察对新能源汽车降本空间展开讨论。文中提到,根据2019年一季报,宁德时代(股票代码300750)毛利率为287,而同期北汽蓝谷毛利率仅为13。

1900/1/1 0:00:00据英国媒体6月17日报道,雷诺计划于2022年前推出至少两款全新纯电动车型,作为其电气化扩张计划的一部分,其中也包括了预期的跨界车型。

1900/1/1 0:00:00日前,有海外媒体称新一代捷豹XJ车型将推出纯电动版本,其电池组容量或达到902kWh,续航里程有望达到470km,并计划于明年投放市场。

1900/1/1 0:00:00当BAT等互联网巨头大举进入车联网领域时,似乎留给博泰这样专业的车联网公司的时间已经不多了。但深耕车联网十年,并拥有车联网教父之称的应宜伦,再次放出大招。

1900/1/1 0:00:00算起来,今年已经是CESAsia走过的第五个年头。五年间,越来越多的玩家跨界而来。

1900/1/1 0:00:00