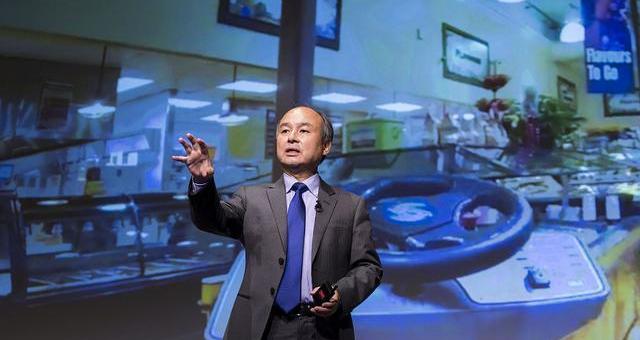

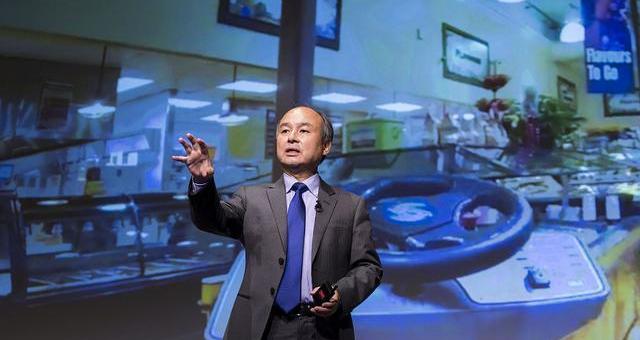

图片来源@视觉中国最近国内外关于“独角兽”的戏剧性新闻,恐怕无人能与WeWork和51信用卡相提并论。前者曾经是“新贵联合办公空间”,如今却成了投资人父亲含泪接手的“不良资产”;后者成功登陆(IPO),但作为该地区的“科技金融第一股”,依然没有让担心。他们的共同点是,都实现了高超的包装,正因为信贷资产的崩溃而变得一文不值(即使公司运营恢复正常)。从高光时刻到跨洋局,太阳底下没有新鲜事。吃瓜群众经历了Jabs、比特币韭菜王、Neumann(we work CEO)的洗礼,内心得到了磨炼和平静。而“待售”资本,如软银愿景基金和孙正义,则成为全球嘲讽的对象。摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)声称,WeWork IPO的失败标志着一个时代的结束。他来自中国的同事补充说,一家公司即使不盈利也能获得巨大的市场估值和慷慨的资本,因此是时候结束资本的“闪电战”了。一群投资经理给世界首富孙正义上课(虽然只有三天),创投圈的画风真是让人捉摸不透...软银作为WeWork的“接盘侠”跌落神坛,决定再向其投资50亿美元,不可避免地成为嘲讽的对象。有网友觉得软银从阿里巴巴赚的钱很可能会在WeWork上赔掉...这两项投资似乎形成了这个时代和孙正义投资风格穿越时空的经典注解。在WeWork被推翻之前,很少有人会说这种无利可图的“闪电投资”乍一看有什么问题,即使优步的股价已经被推翻。毕竟,阿里巴巴走在前列,互联网繁荣如JD.COM、滴滴、O2O、自行车共享等。不就是基于这样的投资思路,才能蓬勃发展吗?挑出一个领域的潜在赢家,然后注入大规模的持续资金,帮助他们争夺全球市场的主导地位,这种游戏规则造就了无数的巨头。三线以上城市有哪些移动互联网用户没有获得“资本家的羊毛”?不过,软银更激进。自2017年成立以来,它的很多数字都很惊人,比如三年1000亿美元,优步估值1000亿,Slack估值230亿...有多夸张?2018年全球后期风险投资中值为3500万美元,而软银牵头或独家的后期融资在18轮中达到3.5亿美元及以上。这一战略被掌舵人孙正义总结为“硅谷中心的闪电战”。这种接近垄断定价权的投资方式一度带来了巨大的机会。一方面,硅谷很少有风险投资家曾经与软银竞争,使其手握许多前沿领域的优质标的。企业家们渴望孙正义的号召。正如优步CEO达拉·科斯洛沙希(Dara Kosloshahi)在2017年接受软银100亿美元投资后所说,“与其让资本大炮对着我,不如让资本大炮跟着我。”但与此同时,这种加速增长和回购也会使被投资的早期企业面临巨大的风险和资源浪费。如果企业家拒绝软银的绿眼睛,那就意味着他们亲自给最激烈的竞争对手送去了“弹药”。然而,对于早期的初创企业来说,他们在产品/市场匹配性、技术可靠性、供应链效率、业务流程稳定性和商业模式可行性等方面都没能进行充分的实验来保障商业利润。业务规模的快速扩张也意味着大量不必要的增长成本,从而累积成二级市场风险。在全球市场集体不景气的背景下,这些过去备受追捧却没有清晰盈利模式的“独角兽”最先被抛弃。远景还是有远景的,但是远景基金真的冷吗?仅凭几个例子似乎很难得出这样的结论。孙正义的投资哲学是激进和形而上学的。2018年,他告诉记者,在选择投资标的时会“听原力”...这让他的资本游戏充满了不确定性,但也成为了最好的趋势前哨。除了WeWork、优步、Slack等负面案例,至少愿景基金在2018年最大的两笔投资——字节跳动和阿里本地生活服务公司,目前看起来运营良好。此外,人工智能、机器人、物联网等领域的众多前沿科技公司也被纳入视野。例如,大脑公司……深度学习)、Mapbox(开源地图)、ARM和NVIDIA(芯片)等等。

在次大陆这个初生的市场,软银的战略布局也几乎覆盖了所有民生领域。例如,在印度,它投资了食品科技公司Zomato和Swiggy,教育科技初创公司巨头Byju's,酒店品牌OYO和电子商务Paytm Mall。其中,电子商务公司Flipkart仅用一年时间就为软银带来了180%的回报。在医疗健康这样的“长期博弈”中,远景基金也持有很多筹码,比如Guardant(癌症筛查)、Roivant(新药研发)、Relay Therapeutics(生物制药)。平安健康科技也已顺利完成IPO。从数据上看,软银集团2019财年上半年的营业净利润创历史新高,达到1.12万亿日元,是上一财年的3.6倍,其中愿景基金贡献了大部分利润增长。从结果来看,似乎很难得出“愿景基金是失败的”的结论。但其面临的舆论环境和融资压力一直在恶化,这是不争的事实。据英国《金融时报》报道,软银的第二愿景基金(second vision fund)甚至开始计划向员工借钱,希望高管借出十倍于他们薪水的钱,孙正义还部分抵押了自己的软银股份...到这种程度,我们不禁好奇,外界对“独角兽”的评价标准是如何发生巨变的。不是软银,而是创投圈的估值尺度。总的来说,变化主要集中在三个方面:一是资金规模无法再快速转化为竞争优势。在视野存疑的投资品类,如房地产、旅游、送餐、货运、酒店等。,对资金的竞争非常充分,这使得软银及其创业公司无法凭借垄断定价和规模效应快速击退竞争对手。未能占据能够攫取最大利润的市场主导地位,是“闪电战”模式失败的首要原因。二是资本武器救不了的商业模式。既然无法从竞争优势中寻求利益,那么依靠企业自身运营快速推进扩张是否可行?软银有过这样美好的时刻。阿里巴巴只筹集了5000万美元的风险投资,在运营的第三年,现金流转正,不需要大量注资就可以保证稳定的运营现金流。而那些未经验证的商业模式(WeWork,优步),调整不充分(高管更换风暴),竞争护城河薄弱(Slack,Wag),普遍利润微薄,增长缓慢,细水长流的产业逻辑因为一时的扩张热潮而难以改变,最后只能悄无声息的变成账面亏损的愿景。第三是潜在公司退出机制的变化。如果把以上负面的例子当做“坏账”来处理,对业务很大的软银来说并无伤害。真正让远景陷入融资困境的,是其核心投资领域AI等热门技术赛道的市场变化。以前AI公司合并一两轮,然后被收购推出,并不难。但随着AI行业估值进入调整期,旷视很难通过旧的退出机制快速回笼资金。而医疗健康、自动驾驶、机器人等领域受限于技术本身的进化逻辑,没有成熟的应用场景,退出周期相对较长。短期内也很难将陷入困境的愿景拖出泥潭。有人曾把软银愿景基金形容为电影《捉鬼敢死队》中四处游荡狩猎的棉花糖人。现在,“滑铁卢”的愿景可以让整个硅谷创投圈松一口气了。然而,其他资本机构也不能幸免于愿景所面临的困难。还没看到国内的“知名投资人”开始“热搜三家”教育创业者勒紧裤腰带。WeWork和软银的热闹结束了。重要的是第二天怎么过?给有才华的创投界出谋划策,我们自然担不起这么大的责任。对于大多数企业家、投资活动者来说……即使反应很慢,恐怕他们也要做好过艰苦生活的心理准备。通过访谈、白洞项目等渠道,认识了很多AI等领域的开发者和创业者。在投资热潮褪去的当下,他们的困惑或许是行业共同的困惑。

比如投资市场的回落,很多智能科技细分领域的竞争越来越残酷。很多早期的公司也开始面临技术变现的巨大压力,但问题是真正有价值的产业需求已经开始向巨头玩家倾斜。中小公司要么拥有颠覆性的技术,要么通过依附和整合大厂商的能力成为“整合者”。但由于其竞争优势建立在工程、市场等技术之外的维度上,门槛较低,因此陷入了“规模效应”和“战略位置抢夺”的资本怪圈。再比如,计算机视觉、语音识别等技术的成熟应用,也让很多行业和城市转型需求被标注为“已解决”。在此基础上,如何将技术产品化,建立营销能力,是初创企业面临的最大挑战。由此可以大致总结出AI初创企业急需解决的两个核心问题:一是加强与技术厂商的合作。包括BAT华为在内的“技术平台化”趋势已经开始,AI行业的圈地运动也逐渐进入白热化状态。无论是顶尖的R&D人才,算法成熟度,计算能力,一手数据等,初创企业几乎很难竞争,专注应用层几乎已成定局。当然,“深耕行业”有时候就像一个标签。想贴就贴,完全没办法。但对于企业本身来说,如果自欺欺人的“深耕”,最终还是会坑自己。比如成本10万元的餐厅机器人、智能珠宝挂件,就是智能创业路上倒闭的风景。在资本普遍追求安全的当下,初创企业的另一个重点是发挥自身对行业的理解优势,率先加强工业工程的转化能力。提高应用场景下的获客能力是非常有价值的。但对于业务细节的功能创新,往往是被逼出来的,在实践中被实践。比如红蜻蜓皮鞋的智能门店改造,极观创始人兼技术总监往往需要亲自到现场调试,包括摄像头的角度、灯光、音响等,从而找出技术落地中可能出现的问题。在AI落地电力行业的过程中,途知科技经常和合作伙伴严重“吵架”,不断在技术方和应用方的认知错误中磨合...在工业端,我们听到这样接地气、赤膊上阵的工程师到一线的故事。站在这个加速洗牌的时间节点,或许是时候忘记那些哗众取宠的“独角兽”,为那些真正活下来的创业者加油,俯身聆听行业真实的心跳。

图片来源@视觉中国最近国内外关于“独角兽”的戏剧性新闻,恐怕无人能与WeWork和51信用卡相提并论。前者曾经是“新贵联合办公空间”,如今却成了投资人父亲含泪接手的“不良资产”;后者成功登陆(IPO),但作为该地区的“科技金融第一股”,依然没有让担心。他们的共同点是,都实现了高超的包装,正因为信贷资产的崩溃而变得一文不值(即使公司运营恢复正常)。从高光时刻到跨洋局,太阳底下没有新鲜事。吃瓜群众经历了Jabs、比特币韭菜王、Neumann(we work CEO)的洗礼,内心得到了磨炼和平静。而“待售”资本,如软银愿景基金和孙正义,则成为全球嘲讽的对象。摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)声称,WeWork IPO的失败标志着一个时代的结束。他来自中国的同事补充说,一家公司即使不盈利也能获得巨大的市场估值和慷慨的资本,因此是时候结束资本的“闪电战”了。一群投资经理给世界首富孙正义上课(虽然只有三天),创投圈的画风真是让人捉摸不透...软银作为WeWork的“接盘侠”跌落神坛,决定再向其投资50亿美元,不可避免地成为嘲讽的对象。有网友觉得软银从阿里巴巴赚的钱很可能会在WeWork上赔掉...这两项投资似乎形成了这个时代和孙正义投资风格穿越时空的经典注解。在WeWork被推翻之前,很少有人会说这种无利可图的“闪电投资”乍一看有什么问题,即使优步的股价已经被推翻。毕竟,阿里巴巴走在前列,互联网繁荣如JD.COM、滴滴、O2O、自行车共享等。不就是基于这样的投资思路,才能蓬勃发展吗?挑出一个领域的潜在赢家,然后注入大规模的持续资金,帮助他们争夺全球市场的主导地位,这种游戏规则造就了无数的巨头。三线以上城市有哪些移动互联网用户没有获得“资本家的羊毛”?不过,软银更激进。自2017年成立以来,它的很多数字都很惊人,比如三年1000亿美元,优步估值1000亿,Slack估值230亿...有多夸张?2018年全球后期风险投资中值为3500万美元,而软银牵头或独家的后期融资在18轮中达到3.5亿美元及以上。这一战略被掌舵人孙正义总结为“硅谷中心的闪电战”。这种接近垄断定价权的投资方式一度带来了巨大的机会。一方面,硅谷很少有风险投资家曾经与软银竞争,使其手握许多前沿领域的优质标的。企业家们渴望孙正义的号召。正如优步CEO达拉·科斯洛沙希(Dara Kosloshahi)在2017年接受软银100亿美元投资后所说,“与其让资本大炮对着我,不如让资本大炮跟着我。”但与此同时,这种加速增长和回购也会使被投资的早期企业面临巨大的风险和资源浪费。如果企业家拒绝软银的绿眼睛,那就意味着他们亲自给最激烈的竞争对手送去了“弹药”。然而,对于早期的初创企业来说,他们在产品/市场匹配性、技术可靠性、供应链效率、业务流程稳定性和商业模式可行性等方面都没能进行充分的实验来保障商业利润。业务规模的快速扩张也意味着大量不必要的增长成本,从而累积成二级市场风险。在全球市场集体不景气的背景下,这些过去备受追捧却没有清晰盈利模式的“独角兽”最先被抛弃。远景还是有远景的,但是远景基金真的冷吗?仅凭几个例子似乎很难得出这样的结论。孙正义的投资哲学是激进和形而上学的。2018年,他告诉记者,在选择投资标的时会“听原力”...这让他的资本游戏充满了不确定性,但也成为了最好的趋势前哨。除了WeWork、优步、Slack等负面案例,至少愿景基金在2018年最大的两笔投资——字节跳动和阿里本地生活服务公司,目前看起来运营良好。此外,人工智能、机器人、物联网等领域的众多前沿科技公司也被纳入视野。例如,大脑公司……深度学习)、Mapbox(开源地图)、ARM和NVIDIA(芯片)等等。

在次大陆这个初生的市场,软银的战略布局也几乎覆盖了所有民生领域。例如,在印度,它投资了食品科技公司Zomato和Swiggy,教育科技初创公司巨头Byju's,酒店品牌OYO和电子商务Paytm Mall。其中,电子商务公司Flipkart仅用一年时间就为软银带来了180%的回报。在医疗健康这样的“长期博弈”中,远景基金也持有很多筹码,比如Guardant(癌症筛查)、Roivant(新药研发)、Relay Therapeutics(生物制药)。平安健康科技也已顺利完成IPO。从数据上看,软银集团2019财年上半年的营业净利润创历史新高,达到1.12万亿日元,是上一财年的3.6倍,其中愿景基金贡献了大部分利润增长。从结果来看,似乎很难得出“愿景基金是失败的”的结论。但其面临的舆论环境和融资压力一直在恶化,这是不争的事实。据英国《金融时报》报道,软银的第二愿景基金(second vision fund)甚至开始计划向员工借钱,希望高管借出十倍于他们薪水的钱,孙正义还部分抵押了自己的软银股份...到这种程度,我们不禁好奇,外界对“独角兽”的评价标准是如何发生巨变的。不是软银,而是创投圈的估值尺度。总的来说,变化主要集中在三个方面:一是资金规模无法再快速转化为竞争优势。在视野存疑的投资品类,如房地产、旅游、送餐、货运、酒店等。,对资金的竞争非常充分,这使得软银及其创业公司无法凭借垄断定价和规模效应快速击退竞争对手。未能占据能够攫取最大利润的市场主导地位,是“闪电战”模式失败的首要原因。二是资本武器救不了的商业模式。既然无法从竞争优势中寻求利益,那么依靠企业自身运营快速推进扩张是否可行?软银有过这样美好的时刻。阿里巴巴只筹集了5000万美元的风险投资,在运营的第三年,现金流转正,不需要大量注资就可以保证稳定的运营现金流。而那些未经验证的商业模式(WeWork,优步),调整不充分(高管更换风暴),竞争护城河薄弱(Slack,Wag),普遍利润微薄,增长缓慢,细水长流的产业逻辑因为一时的扩张热潮而难以改变,最后只能悄无声息的变成账面亏损的愿景。第三是潜在公司退出机制的变化。如果把以上负面的例子当做“坏账”来处理,对业务很大的软银来说并无伤害。真正让远景陷入融资困境的,是其核心投资领域AI等热门技术赛道的市场变化。以前AI公司合并一两轮,然后被收购推出,并不难。但随着AI行业估值进入调整期,旷视很难通过旧的退出机制快速回笼资金。而医疗健康、自动驾驶、机器人等领域受限于技术本身的进化逻辑,没有成熟的应用场景,退出周期相对较长。短期内也很难将陷入困境的愿景拖出泥潭。有人曾把软银愿景基金形容为电影《捉鬼敢死队》中四处游荡狩猎的棉花糖人。现在,“滑铁卢”的愿景可以让整个硅谷创投圈松一口气了。然而,其他资本机构也不能幸免于愿景所面临的困难。还没看到国内的“知名投资人”开始“热搜三家”教育创业者勒紧裤腰带。WeWork和软银的热闹结束了。重要的是第二天怎么过?给有才华的创投界出谋划策,我们自然担不起这么大的责任。对于大多数企业家、投资活动者来说……即使反应很慢,恐怕他们也要做好过艰苦生活的心理准备。通过访谈、白洞项目等渠道,认识了很多AI等领域的开发者和创业者。在投资热潮褪去的当下,他们的困惑或许是行业共同的困惑。

比如投资市场的回落,很多智能科技细分领域的竞争越来越残酷。很多早期的公司也开始面临技术变现的巨大压力,但问题是真正有价值的产业需求已经开始向巨头玩家倾斜。中小公司要么拥有颠覆性的技术,要么通过依附和整合大厂商的能力成为“整合者”。但由于其竞争优势建立在工程、市场等技术之外的维度上,门槛较低,因此陷入了“规模效应”和“战略位置抢夺”的资本怪圈。再比如,计算机视觉、语音识别等技术的成熟应用,也让很多行业和城市转型需求被标注为“已解决”。在此基础上,如何将技术产品化,建立营销能力,是初创企业面临的最大挑战。由此可以大致总结出AI初创企业急需解决的两个核心问题:一是加强与技术厂商的合作。包括BAT华为在内的“技术平台化”趋势已经开始,AI行业的圈地运动也逐渐进入白热化状态。无论是顶尖的R&D人才,算法成熟度,计算能力,一手数据等,初创企业几乎很难竞争,专注应用层几乎已成定局。当然,“深耕行业”有时候就像一个标签。想贴就贴,完全没办法。但对于企业本身来说,如果自欺欺人的“深耕”,最终还是会坑自己。比如成本10万元的餐厅机器人、智能珠宝挂件,就是智能创业路上倒闭的风景。在资本普遍追求安全的当下,初创企业的另一个重点是发挥自身对行业的理解优势,率先加强工业工程的转化能力。提高应用场景下的获客能力是非常有价值的。但对于业务细节的功能创新,往往是被逼出来的,在实践中被实践。比如红蜻蜓皮鞋的智能门店改造,极观创始人兼技术总监往往需要亲自到现场调试,包括摄像头的角度、灯光、音响等,从而找出技术落地中可能出现的问题。在AI落地电力行业的过程中,途知科技经常和合作伙伴严重“吵架”,不断在技术方和应用方的认知错误中磨合...在工业端,我们听到这样接地气、赤膊上阵的工程师到一线的故事。站在这个加速洗牌的时间节点,或许是时候忘记那些哗众取宠的“独角兽”,为那些真正活下来的创业者加油,俯身聆听行业真实的心跳。

标签:

最近,新能源汽车补贴再次成为行业热议话题。

1900/1/1 0:00:00自一百多年前亨利福特正式以流水线的生产方式定义了汽车产品的大规模生产之后汽车产业的细分化和全球化布局也就初见雏形。

1900/1/1 0:00:00图片来源视觉中国近日国内外有关“独角兽”的戏剧性新闻,恐怕无人可与WeWork和51信用卡争锋了。

1900/1/1 0:00:00据外媒报道,德国波鸿鲁尔大学(BochumUniversity)的学生研发了一款可以用光伏模块(PV,将太阳能转化为电能的装置)充电的越野车。

1900/1/1 0:00:00未来,自动驾驶汽车将主要依赖三种车载传感器:摄像头、雷达和激光雷达。然而,据外媒报道,以色列初创公司AdaSky则希望利用热成像技术。

1900/1/1 0:00:00图片来自“Pixabay”特斯拉的Model3及其“中国工厂”正在发挥作用。北京时间10月24日,特斯拉公布了2019年第三季度财报。财报显示,特斯拉实现近一年来的首次季度盈利。

1900/1/1 0:00:00