这次虽然线下发布新车预告图不错,但是smart在国内的销售已经停了很久了。这辆车以电气化的名义参赛。市场留给它的空间有多大?到那时,中国消费者真的需要一个只讲风格,玩概念的新能源品牌吗?

电动汽车市场的竞争环境比我们想象的要复杂得多。从品牌建设、渠道铺设,到产品投放、营销包装、用户共创,有着完全不同的逻辑。换了门的Smart,已经把决定命运的基站设在了中国,但未来怎么走还不好说。

在中国新生力量的围攻下,生死不过是一瞬间。Smart聪明的选择了勾住吉利汽车的胳膊,但这并不意味着在燃油时代跌跌撞撞近20年的smart可以顺势举起收割的镰刀。今天,它和特斯拉之间,差了整整一个“蔚来”。

2018年是smart首款纯电动汽车的第一个完整销售年,但也是其燃油车衰落的开始。Smart并不是主动转型的代表,连年销量不佳、亏损加剧才是促使其进入电动化进程的原因。在这样的前提下,我转入一个陌生的领域来摆脱过去的阴霾。我想问,smart真的准备够了吗?

这是一种趋势,也是一种挑战。

当smart决定彻底转向电动化的时候,几乎所有人都一致认为,这样的举动只是为了顺应时代潮流,在当前的环境下占据一席之地,在即将到来的EV时代不至于畏首畏尾。2018年以来,smart也是这样做的。

当年smart全球销量达到128,802辆,但同比数据再次下滑4.6%。即便是中国市场的赋能,也无法掩盖smart品牌累计亏损超过40亿欧元的事实。为此,smart的车型成为奔驰电动车品牌EQ发布的首批实验。

EQ ForTwo、EQ ForFour、EQ ForTwo Cabrio的出现,是智能试水新领域的开始,自然也成为整个品牌加入电气化事业的转折点。时任smart全球CEO的Katrin Adt也曾表示,将遵循奔驰品牌“到2022年实现所有产品电动化”的计划。到2020年,smart品牌将只在欧洲推出电动汽车。

其实回顾smart的整个发展历程,戴姆勒能够容忍smart 20年,只是因为smart能够弥补奔驰等品牌在微型车市场所缺乏的一些优势。毕竟smart可以平衡戴姆勒在乘用车领域的产品线,使其形成从微型车到大型车市场的完美产品闭环。

可惜的是,随着全球消费升级的趋势越来越明显,微型车市场正在萎缩,而在奔驰所在的豪华车领域有了更充足的利润空间后,各大车企也无暇顾及微型车市场的蝇头小利。

因此,电动化似乎是smart这样的品牌延续生命的必由之路。但在那种背景下,前景的广阔似乎并不显得那么不堪。当然,这只是2018年前后的产业趋势。

甚至可以说,即使smart在未来仍然会面临很多未解决的问题,但机遇与挑战并存的未来仍然会给smart发展的机会。微型汽油车市场的消失,逐渐催生了纯电动通勤车市场的发展(包括分时租赁)。Smart,打着“体积小,停车方便”的口号,还是会有新的用途。毕竟有吉利和奔驰保驾护航,堪比锁在保险柜里的smart,也是信心满满。

2019年3月28日,戴姆勒集团和浙江吉利控股集团宣布成立合资公司,并决定共同运营和推动转型……全球范围内n个smart品牌,试图将smart打造成为高端电动智能汽车品牌。这个命运多舛的品牌,无疑离久违的时代红利更近了一步。

最偶然的意外总是不可避免的。没错,含泪退出燃油车市场的smart,未来将在纯电动市场再次大放异彩。当时大家都在期待smart能借助奔驰EQ系列的提前布局,重新建立新的品牌优势。

不过,还是那句话,这些推测都是基于两年前的市场走势。

当一波又一波的产业冲击和“冷空气”席卷资本市场的时候,中国新能源产业的发展也在同一个阶段变得“白热化”。同时,当特斯拉、蔚来等车企建立的产销模式完全脱离传统产销模式,开始考验所有玩家的战斗力时,原来的计划也就破灭了。

最典型的就是沃尔沃和吉利建立的高性能电动车品牌Polar Star。关于它的近况我就不赘述了,明眼人心知肚明。smart是否会成为下一个北极星,目前尚无定论。只能说,从目前的发展进程来看,很难以中国新能源市场的潜力来激发smart反方向的实力。

想法虽好,现实并不友好。

根据之前的合资协议,smart新的纯电动汽车将由奔驰全球设计部门设计,吉利控股全球R&D中心负责工程研发。为进一步扩大满足汽车电动化领域的市场需求,新车将在中国全新的工厂生产,预计2022年投放市场并在全球销售。

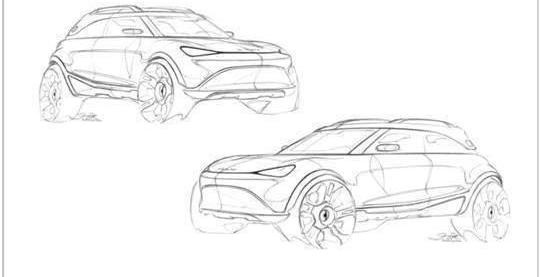

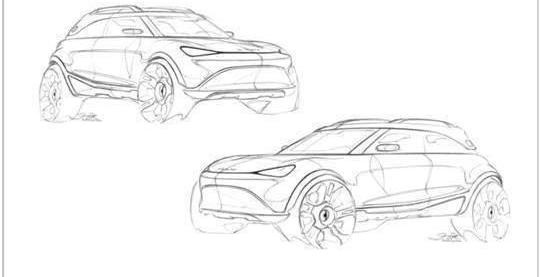

今年5月,smart正式发布了旗下全新纯电动SUV < SUV车型设计草图宣称新车定位为紧凑型SUV。它将在今年9月举行的慕尼黑车展上正式亮相,其官方命名也将在届时公布。随后在近日,smart再次线下发布了全新概念车的最新设计细节,以便更全面的向外界呈现品牌和产品的豪华进化。

在将产品推向地面的时间线上,这样的举动无可厚非,但从这款新车越来越清晰的定位来看,smart要完成在中国市场的突破,还有很多地方需要努力。

SUV市场并不是smart主攻的核心领域,更不要说作为电动车进入这个从未做出成绩的地方。而且在中国,紧凑型电动SUV市场的竞争格局也不是一片空白。虽然“威小李”并不是这个市场的玩家,但是以零跑、威马、哪吒为首的造车新势力以及一大批后来进入这个市场的传统车企都在重点关注它。

Smart想成为一个时尚的品牌。有没有想过这类车型的潜在消费者在关注什么?如果在软件或硬件上没有优势,只凭想法谈理想似乎几乎没有意义。

你说有奔驰和吉利的背书,新款smart车的产品力不会差。相对于没有背景的竞争对手,smart理论上可以凭借之前留下的品牌形象为其打下基础。一切都不是非黑即白的。既然选择了自我革命,发生在特斯拉和蔚来身上的故事,或许会以smart的名义重现。

故事的开头总是乐观的。事情是否按照既定的计划进行,其实需要打上一个大大的问号。“行业体量”是近年来谈论最多的一个词。这时,它也成立了。

2021年被定义为“奔驰”电动年。从发布后不久EQA和EQB的斗争中,已经透露出奔驰想通过电动化的浪潮,加速实现自己做行业领导者的初衷。所以,在这样一个……onvergent产品定位,smart的手感会更好吗?

另一方面,在吉利体系下做品牌也不是一件好事。货还没发完bug就多了,人的产品放哪里?一旦价格互相挤压,后来者smart该如何应对?

还记得在smart正式发布其全新潮流生活方式品牌smartidea的当晚,smart品牌全球合资公司销售、营销和售后副总裁Daniel Lescow先生表示,“smart诞生于对未来城市出行最佳解决方案的思考,拥有与生俱来的创新基因和无限灵感。与此同时,焕发青春的smart品牌也在不断进化。我们致力于为smart注入更多精致的元素,让它更豪华、更科学,成为新潮前卫群体每一次旅途中拒绝妥协的都市密友。”

没错,创造品牌调性,创造用户思维,现在的smart就是找乐子。“在产品出来之前,一定要用独特的概念来造势”的想法是好的,玩法也很出彩。但是,在几年前,肯定会吸引大部分喜欢高调风的年轻人。因为,环顾整个新能源市场的玩家,现如今“圈粉”卖的车也不少。

在2020年中国汽车行业用户口碑的外部调查中,造车新势力的表现足以证明一些东西。从一开始被质疑和挑战,到现在说服市场,出自己的饭圈文化,蔚来人做出来的东西,不比那些靠“引领潮流者”的创意差。

是的,任何人都可以“退”。要想“认真起来”,肯定没那么简单。我不想说,选择全力押注中国的smart,在2022年也无法完成“虎口夺食”的壮举。但是由于内卷带来的各种不可抗拒的因素,希望smart能顶住。当然,如果重生的smart把终极目标锁定在IPO,那就另当别论了。这次虽然线下发布新车预告图不错,但是smart在国内的销售已经停了很久了。这辆车以电气化的名义参赛。市场留给它的空间有多大?到那时,中国消费者真的需要一个只讲风格,玩概念的新能源品牌吗?

电动汽车市场的竞争环境比我们想象的要复杂得多。从品牌建设、渠道铺设,到产品投放、营销包装、用户共创,有着完全不同的逻辑。换了门的Smart,已经把决定命运的基站设在了中国,但未来怎么走还不好说。

在中国新生力量的围攻下,生死不过是一瞬间。Smart聪明的选择了勾住吉利汽车的胳膊,但这并不意味着在燃油时代跌跌撞撞近20年的smart可以顺势举起收割的镰刀。今天,它和特斯拉之间,差了整整一个“蔚来”。

2018年是smart首款纯电动汽车的第一个完整销售年,但也是其燃油车衰落的开始。Smart并不是主动转型的代表,连年销量不佳、亏损加剧才是促使其进入电动化进程的原因。在这样的前提下,我转入一个陌生的领域来摆脱过去的阴霾。我想问,smart真的准备够了吗?

这是一种趋势,也是一种挑战。

当smart决定彻底转向电动化的时候,几乎所有人都一致认为,这样的举动只是为了顺应时代潮流,在当前的环境下占据一席之地,在即将到来的EV时代不至于畏首畏尾。2018年以来,smart也是这样做的。

当年smart全球销量达到128,802辆,但同比数据再次下滑4.6%。即便是中国市场的赋能,也无法掩盖smart品牌累计亏损超过40亿欧元的事实。为此,smart的型号有……来了奔驰电动车品牌EQ发布的首批实验。

EQ ForTwo、EQ ForFour、EQ ForTwo Cabrio的出现,是智能试水新领域的开始,自然也成为整个品牌加入电气化事业的转折点。时任smart全球CEO的Katrin Adt也曾表示,将遵循奔驰品牌“到2022年实现所有产品电动化”的计划。到2020年,smart品牌将只在欧洲推出电动汽车。

其实回顾smart的整个发展历程,戴姆勒能够容忍smart 20年,只是因为smart能够弥补奔驰等品牌在微型车市场所缺乏的一些优势。毕竟smart可以平衡戴姆勒在乘用车领域的产品线,使其形成从微型车到大型车市场的完美产品闭环。

可惜的是,随着全球消费升级的趋势越来越明显,微型车市场正在萎缩,而在奔驰所在的豪华车领域有了更充足的利润空间后,各大车企也无暇顾及微型车市场的蝇头小利。

因此,电动化似乎是smart这样的品牌延续生命的必由之路。但在那种背景下,前景的广阔似乎并不显得那么不堪。当然,这只是2018年前后的产业趋势。

甚至可以说,即使smart在未来仍然会面临很多未解决的问题,但机遇与挑战并存的未来仍然会给smart发展的机会。微型汽油车市场的消失,逐渐催生了纯电动通勤车市场的发展(包括分时租赁)。Smart,打着“体积小,停车方便”的口号,还是会有新的用途。毕竟有吉利和奔驰保驾护航,堪比锁在保险柜里的smart,也是信心满满。

2019年3月28日,戴姆勒集团与浙江吉利控股集团宣布成立合资公司,决定在全球范围内共同运营和推动smart品牌转型,试图将smart打造成为高端电动智能汽车品牌。这个命运多舛的品牌,无疑离久违的时代红利更近了一步。

最偶然的意外总是不可避免的。没错,含泪退出燃油车市场的smart,未来将在纯电动市场再次大放异彩。当时大家都在期待smart能借助奔驰EQ系列的提前布局,重新建立新的品牌优势。

不过,还是那句话,这些推测都是基于两年前的市场走势。

当一波又一波的产业冲击和“冷空气”席卷资本市场的时候,中国新能源产业的发展也在同一个阶段变得“白热化”。同时,当特斯拉、蔚来等车企建立的产销模式完全脱离传统产销模式,开始考验所有玩家的战斗力时,原来的计划也就破灭了。

最典型的就是沃尔沃和吉利建立的高性能电动车品牌Polar Star。关于它的近况我就不赘述了,明眼人心知肚明。smart是否会成为下一个北极星,目前尚无定论。只能说,从目前的发展进程来看,很难以中国新能源市场的潜力来激发smart反方向的实力。

想法虽好,现实并不友好。

根据之前的合资协议,smart新的纯电动汽车将由奔驰全球设计部门设计,吉利控股全球R&D中心负责工程研发。为进一步扩大满足汽车电动化领域的市场需求,新车将在中国全新的工厂生产,预计2022年投放市场并在全球销售。

今年5月,smart正式发布了旗下全新纯电动SUV < SUV车型设计草图宣称新车定位为紧凑型SUV。它将在博物馆正式亮相……h车展将于今年9月举行,其正式命名也将于届时公布。随后在近日,smart再次线下发布了全新概念车的最新设计细节,以便更全面的向外界呈现品牌和产品的豪华进化。

在将产品推向地面的时间线上,这样的举动无可厚非,但从这款新车越来越清晰的定位来看,smart要完成在中国市场的突破,还有很多地方需要努力。

SUV市场并不是smart主攻的核心领域,更不要说作为电动车进入这个从未做出成绩的地方。而且在中国,紧凑型电动SUV市场的竞争格局也不是一片空白。虽然“威小李”并不是这个市场的玩家,但是以零跑、威马、哪吒为首的造车新势力以及一大批后来进入这个市场的传统车企都在重点关注它。

Smart想成为一个时尚的品牌。有没有想过这类车型的潜在消费者在关注什么?如果在软件或硬件上没有优势,只凭想法谈理想似乎几乎没有意义。

你说有奔驰和吉利的背书,新款smart车的产品力不会差。相对于没有背景的竞争对手,smart理论上可以凭借之前留下的品牌形象为其打下基础。一切都不是非黑即白的。既然选择了自我革命,发生在特斯拉和蔚来身上的故事,或许会以smart的名义重现。

故事的开头总是乐观的。事情是否按照既定的计划进行,其实需要打上一个大大的问号。“行业体量”是近年来谈论最多的一个词。这时,它也成立了。

2021年被定义为“奔驰”电动年。从发布后不久EQA和EQB的斗争中,已经透露出奔驰想通过电动化的浪潮,加速实现自己做行业领导者的初衷。那么,在这样一个趋同的产品定位下,smart的手感会更好吗?

另一方面,在吉利体系下做品牌也不是一件好事。货还没发完bug就多了,人的产品放哪里?一旦价格互相挤压,后来者smart该如何应对?

还记得在smart正式发布其全新潮流生活方式品牌smartidea的当晚,smart品牌全球合资公司销售、营销和售后副总裁Daniel Lescow先生表示,“smart诞生于对未来城市出行最佳解决方案的思考,拥有与生俱来的创新基因和无限灵感。与此同时,焕发青春的smart品牌也在不断进化。我们致力于为smart注入更多精致的元素,让它更豪华、更科学,成为新潮前卫群体每一次旅途中拒绝妥协的都市密友。”

没错,创造品牌调性,创造用户思维,现在的smart就是找乐子。“在产品出来之前,一定要用独特的概念来造势”的想法是好的,玩法也很出彩。但是,在几年前,肯定会吸引大部分喜欢高调风的年轻人。因为,环顾整个新能源市场的玩家,现如今“圈粉”卖的车也不少。

在2020年中国汽车行业用户口碑的外部调查中,造车新势力的表现足以证明一些东西。从一开始被质疑和挑战,到现在说服市场,出自己的饭圈文化,蔚来人做出来的东西,不比那些靠“引领潮流者”的创意差。

是的,任何人都可以“退”。要想“认真起来”,肯定没那么简单。我不想说,选择全力押注中国的smart,在2022年也无法完成“虎口夺食”的壮举。但是由于内卷带来的各种不可抗拒的因素,希望smart能顶住。当然,如果重生的smart把终极目标锁定在IPO,那就另当别论了。

7月15日,在全国碳排放权交易市场开市的前一天,工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局联合公布了2020年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。

1900/1/1 0:00:00分享福特电动车事业部推出含8年或16万公里整车及三电系统质保、不限次无忧道路救援、终身免费的基础流量、免费智能网联家用充电桩及配套安装服务等一系列首任车主权益,

1900/1/1 0:00:00作者袁斯来编辑苏建勋AppleCar的轮廓正越来越清晰。根据DigiTimesAsia报道,苹果正遴选AppleCar的电池供应商,宁德时代、比亚迪都在谈判名单中。

1900/1/1 0:00:00AI独角兽商汤科技的上市进程或加快。7月18日上午,商汤科技确认,前瑞信中国前首席执行官(CEO)唐臻怡将于下周加盟商汤科技,出任副总裁,辅佐目前商汤的两名联合创始人徐立和徐冰开展工作。

1900/1/1 0:00:00经历4月上海车展维权风波之后,本以为深陷舆论漩涡的特斯拉,会就此一蹶不振、元气大伤。但仅从过去几个月,其位于中国新能源市场的终端表现来看,结果或许和诸多旁观者想象的完全相反。

1900/1/1 0:00:00作者王艺瑾36氪获悉,今日,深圳福田区与元戎启行合作,正式为公众提供RoboTaxi(自动驾驶出租车)载人应用示范服务。

1900/1/1 0:00:00