近两年,碳化硅正在成为冉冉汽车领域的后起之秀,引起了汽车企业和技术提供商的关注和布局。相关资料显示,2016年,特斯拉在Model 3上率先采用了意法半导体的24个碳化硅MOSFET模块。随后,丰田、大众等国外车企和比亚迪、蔚来等国内企业相继宣布采用碳化硅方案。

是什么原因导致碳化硅在这么短的时间内受到追捧?碳化硅在汽车领域呈现怎样的发展格局?

新能源汽车的主要驱动力

如今,随着新能源汽车的快速发展,之前使用的硅(Si)基材料已经基本接近其物理极限,比如工作温度、电压阻断能力、正向导通压降、器件开关速度等。,尤其是在高频大功率领域。为此,需要新的材料来替代它。

作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅(SiC)具有宽带隙、高击穿电场、高热导率、高电子饱和率和较高的抗辐射能力。是高温、高频、大功率应用的理想半导体材料。此外,由于SiC功率器件可以显著降低电子设备的能耗,因此可以使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻、结构更紧凑,有助于节约成本和提高续航里程。

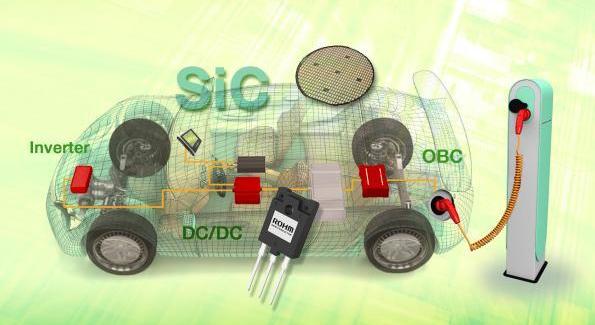

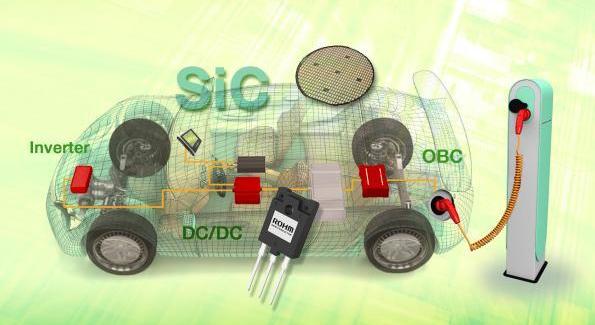

在电气化车辆上,SiC功率半导体主要用于驱动和控制电机的逆变器、车载DC/DC变换器、车载充电器(OBC)等。“目前,电动汽车中的主驱动逆变器仍以IGBT+硅FRD为主,但考虑到未来电动汽车需要更长的里程、更短的充电时间和更高的电池容量,在汽车半导体中,碳化硅肯定会是未来的趋势。”一位行业分析师表示。

车载充电器和充电桩使用SiC器件后将充分发挥高频、高温、高压的优势,可以实现充电系统的高效率、小型化和高可靠性。据了解,目前全球已有20多家汽车厂商在车载充电系统中使用了SiC功率器件。

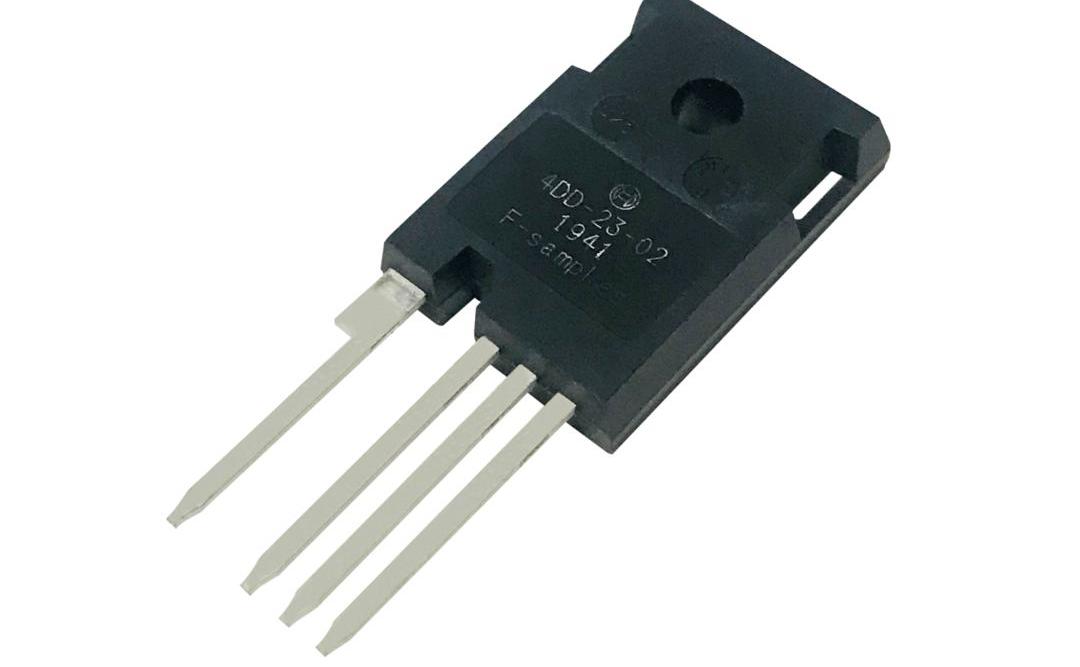

图片来源:罗马

汽车电动化的趋势不可逆转。在此背景下,碳化硅行业将迎来发展趋势。行业巨头科锐指出,预计到2022年,电动汽车用SiC的市场空间将快速增长至24亿美元,是2017年汽车用SiC总收入(700万美元)的342倍。

大力布局汽车产业链

基于碳化硅在汽车行业的前景看好,近年来,除了增加半导体公司的数量,汽车公司和Tier1技术提供商也纷纷展开布局。

■大量半导体厂商涌入。

从SiC器件开发的全球参与者来看,美国、欧洲和日本是目前的主要制造商。其中,德国的英飞凌、日本的罗马、美国的科锐目前占据了SiC市场份额的90%左右,在三大支柱中处于领先地位。罗马在接受盖世汽车采访时表示,与2019财年(截至2020年3月31日)相比,预计2024财年(截至2025年3月31日)罗马的SiC产能将增长5倍以上。除了上述三家公司,意法半导体、安森等国外半导体公司也取得了不错的进展。

在巨大的市场需求推动下,国内涌现出一批优秀企业,如杨洁电子、基础半导体、株州CRRC时代、三安集成、55中电、振渠科技等。

■车企动作频频

半导体公司为之疯狂的时候,汽车厂商也看不下去了,这几年动作频频。

据悉,丰田中央R&D实验室和电装公司从1980年开始合作开发SiC半导体材料,并于2014年正式发布了基于SiC半导体器件的电源控制单元(PCU)。

本田,倪……另外两家日系车企安俊和罗马,已经就SiC半导体技术在HEV/EV上的应用进行了多年的合作研究。本田和罗马联合开发了一种使用SiC半导体器件的大功率电源模块,转换器和逆变器的所有二极管和晶体管都由硅器件改为SiC器件。

2019年,奥迪ag与Cree签署合作协议,通过电源模块供应为未来奥迪ag汽车提供基于SiC的解决方案。

国内车企中,比亚迪Han ev <自研Sic MOSFET(碳化硅功率场效应晶体管)已经在Han EV车型上使用。预计到2023年,比亚迪将在其电动汽车上实现硅基功率半导体对SiC基汽车的全面替代。2021年6月,蔚来首款碳化硅(SiC)电驱动系统样品C下线。SiC电力驱动系统将安装在ET7上,为车辆提供更长的续航里程。

图片来源:蔚来汽车

■一级企业快速发力。

除了车企,很多一级公司近年来也开始在碳化硅领域快速发力。

博世宣布2019年开始碳化硅相关业务。功率碳化硅半导体生产基地位于德国罗伊特林根,主要生产碳化硅晶片和MOSFET。

博世碳化硅功率器件

ZF与美国碳化硅半导体公司Cree宣布建立战略合作关系,计划在2022年前上市SiC电驱动系统。

博格华纳在2021年上海车展期间推出了800 V碳化硅逆变器。逆变器具备双面散热能力,逆变器重量减轻40%,整体尺寸缩小30%,功率密度提高25%。

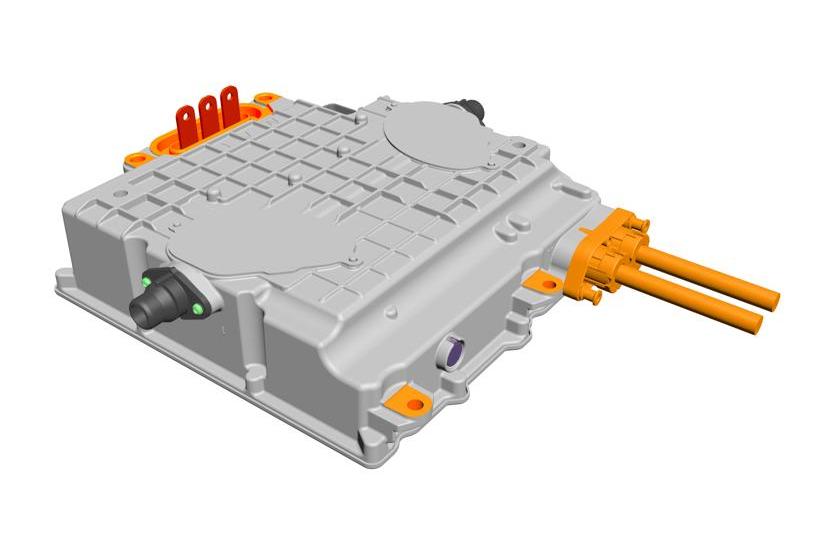

博格华纳800V碳化硅控制器

与此同时,威派科技(原大陆动力总成集团)年初宣布,将为现代汽车集团的新电动汽车平台量产800伏碳化硅逆变器。

放眼中国,2019年,华为旗下的哈勃科技投资有限公司投资了山东田玉娥先进材料科技有限公司,持股10%。2020年12月,哈勃科技投资碳化硅外延片供应商汉天成,认缴资本超过977万元。

显然,在新能源汽车爆炸的今天,碳化硅已经成为国内外汽车产业布局的重点,无论是合作开发还是自主研发,都将碳化硅推向了技术浪潮的巅峰。

存在问题

从国内汽车场景来看,虽然碳化硅前景向好,受到市场追捧,但商业化过程中仍存在各种问题。

从技术角度来看,中科院电工所研究部主任温旭辉指出,“虽然车载碳化硅控制器的功率密度大幅提升,损耗显著降低,但快速开关带来的电磁干扰同样突出,因此宽带电磁干扰预测和高密度电磁干扰滤波是未来行业研究重点之一。”此外,芯片设计、芯片筛选和测试、模块封装、模块热管理、系统集成设计和模块测试等技术亟待解决。

在产业层面,从芯片和电源模块设计到整车层面应用验证的链条尚未打通。芯片公司缺乏整车层面的真实需求分解和反馈,整车公司缺乏芯片层面的评估信息。此外,成本也是发展的一大障碍。英飞凌电源和传感系统事业部市场总监程指出,碳化硅材料在加工过程中的损耗非常高,加工抛光后只有原来的1/3。生产成本高,技术难度大,导致……o碳化硅设备价格相对较高。

从市场来看,在碳化硅的赛道上,虽然国内半导体企业有所进步,但与国外仍有一定差距。不足之处主要体现在四点:一是行业起步晚,难以赶超;二是设计、开发、仿真、测试的技术不成熟,封装等材料不成熟;第三,从芯片设计到应用的链条没有打通;四是开放的公共R&D服务平台和标准支撑不足。

此外,从全球供需来看,SiC产品目前供不应求。中国虽然是全球最大的需求市场,但国内供给能力不足。在国内替代需求和政策的刺激下,预计国内SiC企业能够承担起满足市场需求的重任,一些龙头企业将会成长起来。近两年,碳化硅正在成为冉冉汽车领域的后起之秀,引起了汽车企业和技术提供商的关注和布局。相关资料显示,2016年,特斯拉在Model 3上率先采用了意法半导体的24个碳化硅MOSFET模块。随后,丰田、大众等国外车企和比亚迪、蔚来等国内企业相继宣布采用碳化硅方案。

是什么原因导致碳化硅在这么短的时间内受到追捧?碳化硅在汽车领域呈现怎样的发展格局?

新能源汽车的主要驱动力

如今,随着新能源汽车的快速发展,之前使用的硅(Si)基材料已经基本接近其物理极限,比如工作温度、电压阻断能力、正向导通压降、器件开关速度等。,尤其是在高频大功率领域。为此,需要新的材料来替代它。

作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅(SiC)具有宽带隙、高击穿电场、高热导率、高电子饱和率和较高的抗辐射能力。是高温、高频、大功率应用的理想半导体材料。此外,由于SiC功率器件可以显著降低电子设备的能耗,因此可以使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻、结构更紧凑,有助于节约成本和提高续航里程。

在电气化车辆上,SiC功率半导体主要用于驱动和控制电机的逆变器、车载DC/DC变换器、车载充电器(OBC)等。“目前,电动汽车中的主驱动逆变器仍以IGBT+硅FRD为主,但考虑到未来电动汽车需要更长的里程、更短的充电时间和更高的电池容量,在汽车半导体中,碳化硅肯定会是未来的趋势。”一位行业分析师表示。

车载充电器和充电桩使用SiC器件后将充分发挥高频、高温、高压的优势,可以实现充电系统的高效率、小型化和高可靠性。据了解,目前全球已有20多家汽车厂商在车载充电系统中使用了SiC功率器件。

图片来源:罗马

汽车电动化的趋势不可逆转。在此背景下,碳化硅行业将迎来发展趋势。行业巨头科锐指出,预计到2022年,电动汽车用SiC的市场空间将快速增长至24亿美元,是2017年汽车用SiC总收入(700万美元)的342倍。

大力布局汽车产业链

基于碳化硅在汽车行业的前景看好,近年来,除了增加半导体公司的数量,汽车公司和Tier1技术提供商也纷纷展开布局。

■大量半导体厂商涌入。

从SiC器件开发的全球参与者来看,美国、欧洲和日本是目前的主要制造商。其中,德国的英飞凌、日本的罗马、美国的科锐目前占据了SiC市场份额的90%左右,在三大支柱中处于领先地位。罗马在接受盖世汽车采访时表示,与2019财年(截至2020年3月31日)相比,预计2024财年(截至2025年3月31日)罗马的SiC产能将增长5倍以上。除了上述三家公司,意法半导体、安森等国外半导体公司也取得了不错的进展。

在巨大的市场需求推动下,中国涌现出一批优秀企业,如杨洁电子、基础半导体……CRRC时代、三安集成、55中电、振渠科技等。

■车企动作频频

半导体公司为之疯狂的时候,汽车厂商也看不下去了,这几年动作频频。

据悉,丰田中央R&D实验室和电装公司从1980年开始合作开发SiC半导体材料,并于2014年正式发布了基于SiC半导体器件的电源控制单元(PCU)。

本田、日产君和另外两家日系车企Roma已经就SiC半导体技术在HEV/EV上的应用进行了多年的合作研究。本田和罗马联合开发了使用SiC半导体器件的大功率电源模块,转换器和逆变器的所有二极管和晶体管都由硅器件改为SiC器件。

2019年,奥迪ag与Cree签署合作协议,通过电源模块供应为未来奥迪ag汽车提供基于SiC的解决方案。

国内车企中,比亚迪Han ev <自研Sic MOSFET(碳化硅功率场效应晶体管)已经在Han EV车型上使用。预计到2023年,比亚迪将在其电动汽车上实现硅基功率半导体对SiC基汽车的全面替代。2021年6月,蔚来首款碳化硅(SiC)电驱动系统样品C下线。SiC电力驱动系统将安装在ET7上,为车辆提供更长的续航里程。

图片来源:蔚来汽车

■一级企业快速发力。

除了车企,很多一级公司近年来也开始在碳化硅领域快速发力。

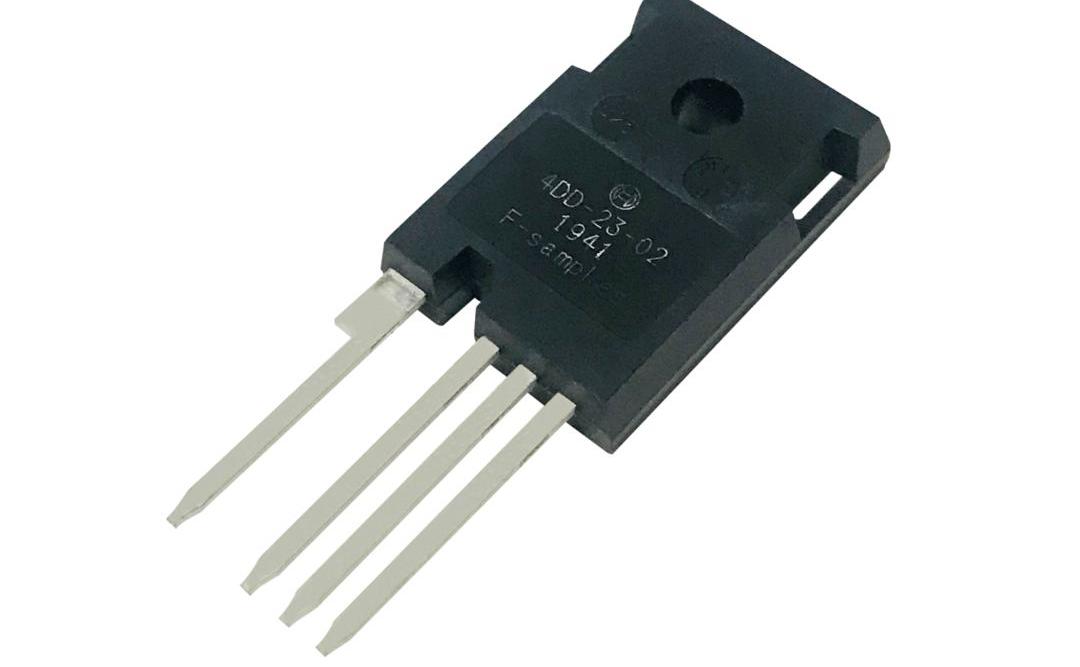

博世宣布2019年开始碳化硅相关业务。功率碳化硅半导体生产基地位于德国罗伊特林根,主要生产碳化硅晶片和MOSFET。

博世碳化硅功率器件

ZF与美国碳化硅半导体公司Cree宣布建立战略合作关系,计划在2022年前上市SiC电驱动系统。

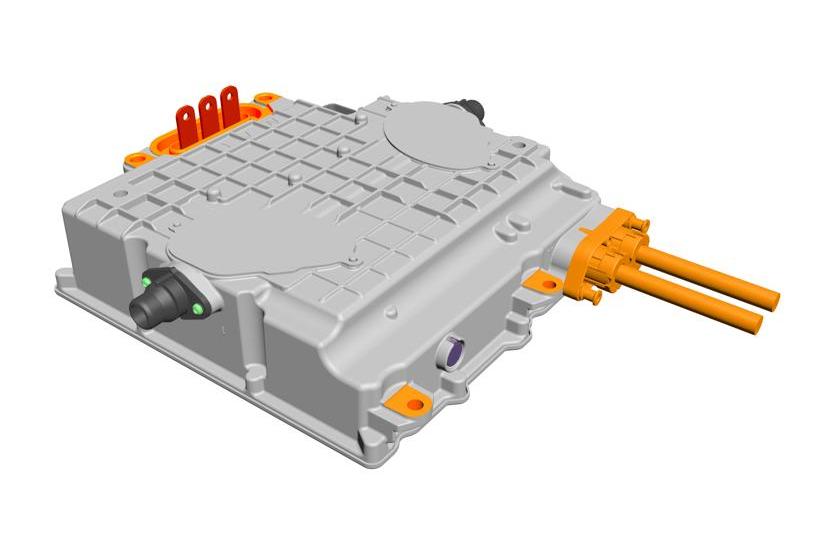

博格华纳在2021年上海车展期间推出了800 V碳化硅逆变器。逆变器具备双面散热能力,逆变器重量减轻40%,整体尺寸缩小30%,功率密度提高25%。

博格华纳800V碳化硅控制器

与此同时,威派科技(原大陆动力总成集团)年初宣布,将为现代汽车集团的新电动汽车平台量产800伏碳化硅逆变器。

放眼中国,2019年,华为旗下的哈勃科技投资有限公司投资了山东田玉娥先进材料科技有限公司,持股10%。2020年12月,哈勃科技投资碳化硅外延片供应商汉天成,认缴资本超过977万元。

显然,在新能源汽车爆炸的今天,碳化硅已经成为国内外汽车产业布局的重点,无论是合作开发还是自主研发,都将碳化硅推向了技术浪潮的巅峰。

存在问题

从国内汽车场景来看,虽然碳化硅前景向好,受到市场追捧,但商业化过程中仍存在各种问题。

从技术角度来看,中科院电工所研究部主任温旭辉指出,“虽然车载碳化硅控制器的功率密度大幅提升,损耗显著降低,但快速开关带来的电磁干扰同样突出,因此宽带电磁干扰预测和高密度电磁干扰滤波是未来行业研究重点之一。”此外,芯片设计、芯片筛选和测试、模块封装、模块热管理、系统集成设计和模块测试等技术亟待解决。

在产业层面,从芯片和电源模块设计到整车层面应用验证的链条尚未打通。芯片公司……es缺乏整车层面的真实需求分解和反馈,整车企业缺乏芯片层面的评估信息。此外,成本也是发展的一大障碍。英飞凌电源和传感系统事业部市场总监程指出,碳化硅材料在加工过程中的损耗非常高,加工抛光后只有原来的1/3。生产成本高,技术难度大,导致碳化硅器件价格相对较高。

从市场来看,在碳化硅的赛道上,虽然国内半导体企业有所进步,但与国外仍有一定差距。不足之处主要体现在四点:一是行业起步晚,难以赶超;二是设计、开发、仿真、测试的技术不成熟,封装等材料不成熟;第三,从芯片设计到应用的链条没有打通;四是开放的公共R&D服务平台和标准支撑不足。

此外,从全球供需来看,SiC产品目前供不应求。中国虽然是全球最大的需求市场,但国内供给能力不足。在国内替代需求和政策的刺激下,预计国内SiC企业能够承担起满足市场需求的重任,一些龙头企业将会成长起来。

图芳源股份官网7月28日消息,据交易所公告,芳源股份(688148)今日申购,申购代码:787148,发行价格:458元股,单一账户申购上限1

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,7月28日,得益于日元走弱以及美国和中国市场需求上涨,日本汽车制造商日产上调了今年的盈利预期。

1900/1/1 0:00:00去年曾因疫情等因素受到严重打击的中国汽车零部件出口,如今势头正猛。据海关总署数据,今年16月我国汽车零配件出口金额达3609亿美元,同比增长516。

1900/1/1 0:00:002021年上半年,国内汽车市场呈现平稳上行趋势,乘用车销量达10007万辆,同比增长270。不过,向好景象下不乏暗流涌动,当中最典型的就是芯片短缺,对车市产生了严重影响。

1900/1/1 0:00:00新能源车行业的智能化竞争愈发激烈,自动驾驶更是成为各大车企科技比拼的焦点。近日,广汽埃安宣布:将在旗下SUV车型AIONLX上实现第二代智能可变焦激光雷达的全球首发应用。

1900/1/1 0:00:007月28日,欣旺达发布公告称,

1900/1/1 0:00:00