2021年,在每一个新品牌诞生的发布会上,每一个新造车企业都认可这个新赛道的价值,有的拿出上千亿资金表明决心,甚至上自己的前途和名声,有的冒着最后的职业舞台去争取XX车。

对于小米来说,造车不仅是企业的转型升级,更是走向产业的进步。互联网与汽车行业现实的虚拟结合,至少方向是对的;对于恒大来说,这是汽车行业的幸运和福气。只有玩家越多,市场才会越大,就像现在汽车产品的性价比越来越高,消费者永远在竞争中受益。

不可否认,这个赛道的每一个参与者,都将是推动中国汽车产业变革的力量。中国汽车走过了“以市场换技术”的幼稚时代,用30多年的时间走完了国外品牌几十年、上百年的历史道路,甚至现在在技术上可以与国外投资者平起平坐。

但是,跟随者永远是跟随者,必须开启新的规则和模式。智能电动车是出路。

站在新智能电动车的风口上,是中国汽车在新赛道上证明自己,建立竞争优势的关键一战。在软件定义汽车的道路上,在智能汽车世界的新构建中,传统汽车公司和科技公司打造了更广泛的中国品牌,努力在新的赛道上获得新的话语权,推动汽车世界走向新秩序。这个故事也注定是丰富而精彩的。

然而,在这条拥挤的赛道上,能登上领奖台的人屈指可数。狂欢过后,会有无尽的孤独,这几乎是千百年来永恒的定律,而这一幕在21世纪初的造车运动中,在这几年的新势力造车中,甚至在手机等各行各业都展现的淋漓尽致。

就像大多数人能看到90%的失败概率一样,国家战略带动资本,或者行业趋势配合梦想,推动一群人去争夺剩下的10%的机会。百度、小米、创维、滴滴、360、华为、苹果等互联网公司,甚至更多急于造车的无字公司,都搅起了这个赛道。

但是,每一个跑者心里都清楚,这场马拉松的终点,幸运的人并不多,大多数只能是跑者,有的甚至倒在了发令前。但是那些曾经站在聚光灯下,曾经非常成功的商业精英,在自信的面对充满诱惑的行业时,都会承认自己做不到,失败了。

这听起来有点悲哀,甚至可能有的味道,但这就是现实。有些现象从一开始就是确定的。很多选手看不到终点,也达不到胜利的彼岸。一切宏大宏大的思想都会被摧毁,理想国就会变成乌托邦。背后的代价谁来承担?

门槛?不存在!事实上,2020年已经为拜腾、林赛、未来、博骏、奇点等造车新势力敲响了警钟那些曾经在国际车展上大放异彩的新锐车企,已经在前进的路上倒下了,那些过往的目标、宏伟的规划、逻辑的想法,最终都被现实打败了。

是的,造车之路并不容易。圈内圈外几乎很多人都这么说,无数案例也印证了这个观点和结论。但是,还有很多“野蛮人”不到黄河不死,下一个参赛者会陆续到来。无论是科技公司的小米、OPPO、华为,家电领域的创维、美的,还是互联网公司的百度、阿里,都想碰一碰造车的“运气”。他们踩着无数烈士的尸体行进。

教训还不够吗?不会的,在后来者看来,先烈踩的坑越多,躲过坑的几率就越大,成功的几率也就越大。一个值得注意的数字是,今年上半年,新能源汽车普及率达到10%,在上海等部分特大城市,部分月份普及率接近40%。

随着特斯拉产业链成熟带来的价格下降,“魏小利”和二线新势力逐渐站稳脚跟,走上月销万辆,以及传统车企在新能源转型上的布局。制造智能电动汽车似乎比两三年前更容易。

尤其是电动汽车的三大部分电池、电机、电控已经逐渐成熟,为电动汽车的核心零部件提供了支撑。包括目前最火的智能驾驶舱,各个领域的供应链体系都在走向成熟,也就是说只要你有钱,有想法,有用户,造一辆车并不难。

特别是国内动力电池行业已经发展成为全球汽车领域的领导者,能量密度和安全性都有了很大的提升。更重要的是,随着数量的激增,规模的成本优势变得越来越突出。

当然,包括固态电池、钠离子电池等新品类的出现,以及当代安普科技、比亚迪、蜂巢能源、郭萱高科、福能科技等动力电池企业的努力,为汽车动力电池提供了更多的竞争和选择。比如特斯拉也可以用比亚迪的刀片电池。

供应链的优势和成熟度只是硬件条件。造车的路上有很多门槛要跨越。每个领域都是门槛,比如资金、技术、工厂基础、人才、销售。新生力量跃跃欲试,不做就跨不过去。

论资本,现在的资本会严重增加互联网经济吗?看看阿里、美团等大厂,就明白在教育、游戏等领域的经验了。国家不可能让这些企业无休止地成长。相应的,国家支持产业,造车方向也是极其正确的。

就技术而言,中国是最大的汽车市场,必然会诞生更多贴近消费者需求的新技术。不用说,中国是智能和自动驾驶领域新技术的最佳增长温室。

至于工厂基地,中国是最不可或缺的。本来中国汽车产能过剩,兼并重组是可以实现的。再加上地方政府对产业升级的强烈需求,渴望汽车产业进入当地,要钱,要努力。就像小米一样,武汉、合福、Xi安等地都在抢着登陆小米汽车。

更值得一提的是,中国市场聚集了最强大的制造能力,世界上很多少量的高科技设备都在中国工厂。

就人才而言,目前很多传统车企都在走下坡路。只要有新车需求,工资到位,找人不是问题。而且有很多跨界人才进入火热的汽车行业,尤其是营销和……ales位置。场景化、体验化成为新趋势,这一方面更符合智能科技产品。

车能不能造出来也是最关键的环节。在当前的新消费趋势下,生态、用户群、入口等因素成为销售的关键要素。华为销售Celeste SF5就是一个经典案例。Celeste提供汽车,华为提供渠道和用户,包括手机和家电公司,有自己的用户入口,觉得自己成功的机会很大。

不难发现,这一波新造车企业,无一例外都有着庞大的用户群,巨大的人口红利和机会,Z世代的新消费趋势,推动着所有的新造车企业拼命前进。

造车主角出现新面孔的背后,是汽车行业的竞争点在转移。产品定义、用户运营、智能化相关技术可能是赢得下一场竞争的关键。这些都是科技公司的优势。

如果说智能手机和移动互联网是上一个时代的红利,那么智能电动车和智能出行将是下一个时代的新机遇,最先进的生产力、资源和人才将集中在这个领域。

造车的背后是汽车成为了一个智能终端,一个生态链的入口。同时,软件定义了汽车的趋势,使汽车工业成为工业和技术的综合产业。这不仅符合中国的产业国情,还能带来更多的企业估值,打造强大的品牌形象。看看世界500强的公司,前几名都是科技公司。原因不言而喻。

核心不是用户/产品,而是钱!业界一直在讨论,对于新车来说,核心是什么?有人说是产品。毕竟产品是任何行业和消费的根本。没有好的产品力,就不会有用户。有人说是用户。如果没有用户,找不到用户的需求,那么产品就卖不出去,形成不了产业价值。总结一下,产品和用户是鸡和蛋的关系。是鸡生蛋还是蛋孵鸡的问题?

但是新车厂商的第一步不是考虑鸡和蛋的问题,因为在孵化和生产之前,必要的条件是鸡窝,适合生产和孵化的空气和水,这是基础。换句话说,对于一个没有起步或者刚刚起步造车的企业来说,核心不是用户,也不是产品,这个基础就是钱。

产品的背后是技术,技术的背后是研发,研发的背后是人才和金钱,高素质的人才也需要金钱来堆积。用户就更不用说了,从魏到很多新势力,都需要大量的资金去运营和触达用户,包括展览馆。

钱成了第二次造车浪潮的核心。

汽车制造是一个以资产和技术为核心的行业,未来也将是一个以用户为核心的行业,归根结底都可以和钱挂钩。蔚来汽车创始人李斌曾直言:“我知道造车要烧钱,但没想到会这么烧钱。‘十亿’往往只够跨过造车的门槛。”最后,在他弥留之际,是合肥用钱救了魏莱。

造车需要越来越多的钱,这也和现在的竞争环境有关。玩家越来越多,车的配置和产品力越来越高,原材料价格也在上涨,但车的价格却在不断下跌,利润在不断摊薄,更多的钱要花在用户身上。

钱从哪里来是一个很严重的问题。如何吸引更多的资金和资源,如何让股价和市值高起来,这是一门技巧。于是,“人有多大胆,生产力就有多高”、“大跃进”的思想逐渐出现在各个车企的战略规划中。

例如,长城计划在2025年实现400万辆的年销量。需要指出的是,长城汽车2020年累计销量为111.1万辆。要实现2025年的销售目标,意味着五年增长260%,年复合增长率至少29%。包括吉利在内,今年保153万辆的难度相当大,但2025年365万辆的大旗已经定下。

另一个例子是零运行。上个月,它宣布了中长期战略销售目标,计划到2025年实现80万辆的年销量。今年上半年,零跑的销量仅为1.5万辆。此前,李还定下了比零跑更远大的目标,即在2025年实现160万辆的销量目标。今年前7个月,李交付的新车不到4万辆。

再比如恒大汽车,目前没有量产车型,但今年年初喊出了2025年产销100万辆,2035年达到500万辆的目标。然而,不久前还在出售资产、断臂求生,包括汽车业务,实在是讽刺。

把卫星送上太空,几乎成为今年以来众多车企的共识。即使最后没有实现,也是有原因的。只是因为市场失望,疫情作怪,消费者对电动车有偏见。反正不是企业的锅。就像威马扬言2018年交付10万辆一样,打脸基本是大概率事件。为什么?难道这些车企的领导对市场没有一点敬畏之心吗?你会看好未来的市场前景会这么好吗?

事实上,没有一个……哼哼。企业的宏伟目标不是向行业和消费者展示,而是向资本和股东、投资者展示。如果我想这样做,我必须有钱和土地来实现这个重要的目标。这是抢夺资源和资金的最好方式。

毕竟现在的汽车市场和产业已经和资本紧密联系在一起了。融资、上市、市值管理已经成为所有汽车公司的必修课。就像吉利汽车成立极速科技一样,资本已经被放在与产品和用户同等重要的位置。

可见,钱对于造车企业的重要。

正如新势力前三的韦小立不仅登陆美股,还继续在港股上市;正如吉利不断运作集团架构,寻求进入资本市场;就像今年年初,国内很多车企想进科创板,都在“抢钱”。2021年,在每一个新品牌诞生的发布会上,每一个新造车企业都认可这个新赛道的价值,有的拿出上千亿资金表明决心,甚至上自己的前途和名声,有的冒着最后的职业舞台去争取XX车。

对于小米来说,造车不仅是企业的转型升级,更是走向产业的进步。互联网与汽车行业现实的虚拟结合,至少方向是对的;对于恒大来说,这是汽车行业的幸运和福气。只有玩家越多,市场才会越大,就像现在汽车产品的性价比越来越高,消费者永远在竞争中受益。

不可否认,这个赛道的每一个参与者,都将是推动中国汽车产业变革的力量。中国汽车走过了“以市场换技术”的幼稚时代,用30多年的时间走完了国外品牌几十年、上百年的历史道路,甚至现在在技术上可以与国外投资者平起平坐。

但是,跟随者永远是跟随者,必须开启新的规则和模式。智能电动车是出路。

站在新智能电动车的风口上,是中国汽车在新赛道上证明自己,建立竞争优势的关键一战。在软件定义汽车的道路上,在智能汽车世界的新构建中,传统汽车公司和科技公司打造了更广泛的中国品牌,努力在新的赛道上获得新的话语权,推动汽车世界走向新秩序。这个故事也注定是丰富而精彩的。

然而,在这条拥挤的赛道上,能登上领奖台的人屈指可数。狂欢过后,会有无尽的孤独,这几乎是千百年来永恒的定律,而这一幕在21世纪初的造车运动中,在这几年的新势力造车中,甚至在手机等各行各业都展现的淋漓尽致。

就像大多数人能看到90%的失败概率一样,国家战略带动资本,或者行业趋势配合梦想,推动一群人去争夺剩下的10%的机会。百度、小米、创维、滴滴、360、华为、苹果等互联网公司,甚至更多急于造车的无字公司,都搅起了这个赛道。

但是,每一个跑者心里都清楚,这场马拉松的终点,幸运的人并不多,大多数只能是跑者,有的甚至倒在了发令前。但是那些曾经站在聚光灯下,曾经非常成功的商业精英,在自信地面对这个充满诱惑的行业时,都会承认自己做不到,失败了。

这听起来有点悲哀,甚至可能有的味道,但这就是现实。有些现象从一开始就是确定的。很多选手看不到终点,也达不到胜利的彼岸。一切宏大宏大的思想都会被摧毁,理想国就会变成乌托邦。背后的代价谁来承担?

门槛?不存在!事实上,2020年已经为拜腾、林赛、未来、博骏、奇点等造车新势力敲响了警钟那些曾经在国际车展上大放异彩的新锐车企,已经在前进的路上倒下了,那些过往的目标、宏伟的规划、逻辑的想法,最终都被现实打败了。

是的,造车之路并不容易。圈内圈外几乎很多人都这么说,无数案例也印证了这个观点和结论。但是,还有很多“野蛮人”不到黄河不死,下一个参赛者会陆续到来。无论是科技公司的小米、OPPO、华为,家电领域的创维、美的,还是互联网公司的百度、阿里,都想碰一碰造车的“运气”。他们踩着无数烈士的尸体行进。

教训还不够吗?不会的,在后来者看来,先烈踩的坑越多,躲过坑的几率就越大,成功的几率也就越大。一个值得注意的数字是,今年上半年,新能源汽车普及率达到10%,在上海等部分特大城市,部分月份普及率接近40%。

随着特斯拉产业链成熟带来的价格下降,“魏小利”和二线新势力逐渐站稳脚跟,走上月销万辆,以及传统车企在新能源转型上的布局。制造智能电动汽车似乎比两三年前更容易。

尤其是电动汽车的三大部分电池、电机、电控已经逐渐成熟,为电动汽车的核心零部件提供了支撑。包括目前最火的智能驾驶舱,各个领域的供应链体系都在走向成熟,也就是说只要你有钱,有想法,有用户,造一辆车并不难。

特别是国内动力电池行业已经发展成为全球汽车领域的领导者,能量密度和安全性都有了很大的提升。更重要的是,随着数量的激增,规模的成本优势变得越来越突出。

当然,包括固态电池、钠离子电池等新品类的出现,以及当代安普科技、比亚迪、蜂巢能源、郭萱高科、福能科技等动力电池企业的努力,为汽车动力电池提供了更多的竞争和选择。比如特斯拉也可以用比亚迪的刀片电池。

供应链的优势和成熟度只是硬件条件。造车的路上有很多门槛要跨越。每个领域都是门槛,比如资金、技术、工厂基础、人才、销售。新生力量跃跃欲试,不做就跨不过去。

论资本,现在的资本会严重增加互联网经济吗?看看阿里、美团等大厂,就明白在教育、游戏等领域的经验了。国家不可能让这些企业无休止地成长。相应的,国家支持产业,造车方向也是极其正确的。

就技术而言,中国是最大的汽车市场,必然会诞生更多贴近消费者需求的新技术。不用说,中国是智能和自动驾驶领域新技术的最佳增长温室。

至于工厂基地,中国是最不可或缺的。本来中国汽车产能过剩,兼并重组是可以实现的。再加上地方政府对产业升级的强烈需求,渴望汽车产业进入当地,要钱,要努力。就像小米一样,武汉、合福、Xi安等地都在抢着登陆小米汽车。

更值得一提的是,中国市场聚集了最强大的制造能力,世界上很多少量的高科技设备都在中国工厂。

就人才而言,目前很多传统车企都在走下坡路。只要有新车需求,工资到位,找人不是问题。而且有很多跨界人才进入火热的汽车行业,尤其是营销和……ales位置。场景化、体验化成为新趋势,这一方面更符合智能科技产品。

车能不能造出来也是最关键的环节。在当前的新消费趋势下,生态、用户群、入口等因素成为销售的关键要素。华为销售Celeste SF5就是一个经典案例。Celeste提供汽车,华为提供渠道和用户,包括手机和家电公司,有自己的用户入口,觉得自己成功的机会很大。

不难发现,这一波新造车企业,无一例外都有着庞大的用户群,巨大的人口红利和机会,Z世代的新消费趋势,推动着所有的新造车企业拼命前进。

造车主角出现新面孔的背后,是汽车行业的竞争点在转移。产品定义、用户运营、智能化相关技术可能是赢得下一场竞争的关键。这些都是科技公司的优势。

如果说智能手机和移动互联网是上一个时代的红利,那么智能电动车和智能出行将是下一个时代的新机遇,最先进的生产力、资源和人才将集中在这个领域。

造车的背后是汽车成为了一个智能终端,一个生态链的入口。同时,软件定义了汽车的趋势,使汽车工业成为工业和技术的综合产业。这不仅符合中国的产业国情,还能带来更多的企业估值,打造强大的品牌形象。看看世界500强的公司,前几名都是科技公司。原因不言而喻。

核心不是用户/产品,而是钱!业界一直在讨论,对于新车来说,核心是什么?有人说是产品。毕竟产品是任何行业和消费的根本。没有好的产品力,就不会有用户。有人说是用户。如果没有用户,找不到用户的需求,那么产品就卖不出去,形成不了产业价值。总结一下,产品和用户是鸡和蛋的关系。是鸡生蛋还是蛋孵鸡的问题?

但是新车厂商的第一步不是考虑鸡和蛋的问题,因为在孵化和生产之前,必要的条件是鸡窝,适合生产和孵化的空气和水,这是基础。换句话说,对于一个没有起步或者刚刚起步造车的企业来说,核心不是用户,也不是产品,这个基础就是钱。

产品的背后是技术,技术的背后是研发,研发的背后是人才和金钱,高素质的人才也需要金钱来堆积。用户就更不用说了,从魏到很多新势力,都需要大量的资金去运营和触达用户,包括展览馆。

钱成了第二次造车浪潮的核心。

汽车制造是一个以资产和技术为核心的行业,未来也将是一个以用户为核心的行业,归根结底都可以和钱挂钩。蔚来汽车创始人李斌曾直言:“我知道造车要烧钱,但没想到会这么烧钱。‘十亿’往往只够跨过造车的门槛。”最后,在他弥留之际,是合肥用钱救了魏莱。

造车需要越来越多的钱,这也和现在的竞争环境有关。玩家越来越多,车的配置和产品力越来越高,原材料价格也在上涨,但车的价格却在不断下跌,利润在不断摊薄,更多的钱要花在用户身上。

钱从哪里来是一个很严重的问题。如何吸引更多的资金和资源,如何让股价和市值高起来,这是一门技巧。于是,“人有多大胆,生产力就有多高”、“大跃进”的思想逐渐出现在各个车企的战略规划中。

例如,长城计划在2025年实现400万辆的年销量。需要指出的是,长城汽车2020年累计销量为111.1万辆。要实现2025年的销售目标,意味着五年增长260%,年复合增长率至少29%。包括吉利在内,今年保153万辆的难度相当大,但2025年365万辆的大旗已经定下。

另一个例子是零运行。上个月,它宣布了中长期战略销售目标,计划到2025年实现80万辆的年销量。今年上半年,零跑的销量仅为1.5万辆。此前,李还定下了比零跑更远大的目标,即在2025年实现160万辆的销量目标。今年前7个月,李交付的新车不到4万辆。

再比如恒大汽车,目前没有量产车型,但今年年初喊出了2025年产销100万辆,2035年达到500万辆的目标。然而,不久前还在出售资产、断臂求生,包括汽车业务,实在是讽刺。

把卫星送上太空,几乎成为今年以来众多车企的共识。即使最后没有实现,也是有原因的。只是因为市场失望,疫情作怪,消费者对电动车有偏见。反正不是企业的锅。就像威马扬言2018年交付10万辆一样,打脸基本是大概率事件。为什么?难道这些车企的领导对市场没有一点敬畏之心吗?你会看好未来的市场前景会这么好吗?

事实上,没有一个……哼哼。企业的宏伟目标不是向行业和消费者展示,而是向资本和股东、投资者展示。如果我想这样做,我必须有钱和土地来实现这个重要的目标。这是抢夺资源和资金的最好方式。

毕竟现在的汽车市场和产业已经和资本紧密联系在一起了。融资、上市、市值管理已经成为所有汽车公司的必修课。就像吉利汽车成立极速科技一样,资本已经被放在与产品和用户同等重要的位置。

可见,钱对于造车企业的重要。

正如新势力前三的韦小立不仅登陆美股,还继续在港股上市;正如吉利不断运作集团架构,寻求进入资本市场;就像今年年初,国内很多车企想进科创板,都在“抢钱”。据湖州发布的消息,8月13日,蜂巢能源在浙江湖州启动年产15GWh的动力电池项目,总投资56亿元,将建成年产15GWh的动力电池产能。资料显示,该项目总用地面积482亩,新建建筑面积48万平方米。购置智能数字锂电池生产线、模块控制生产线、自动涂装生产线、机床加工生产线等先进生产设备。

6

6

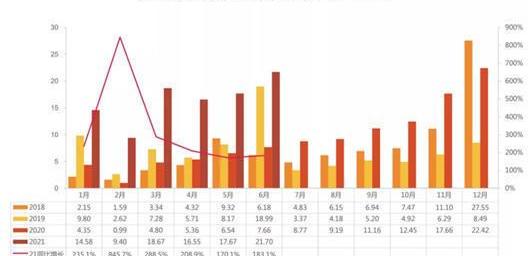

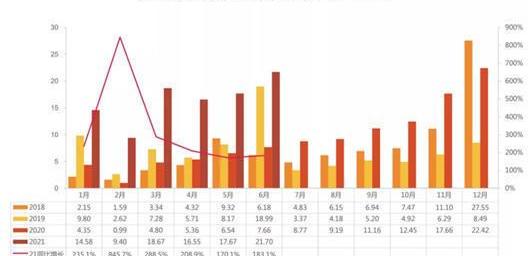

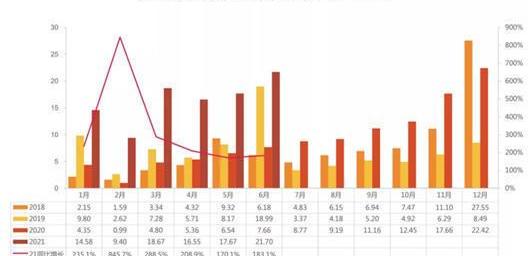

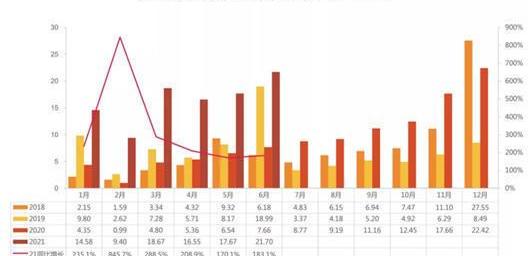

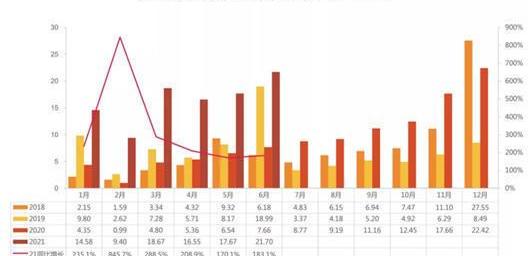

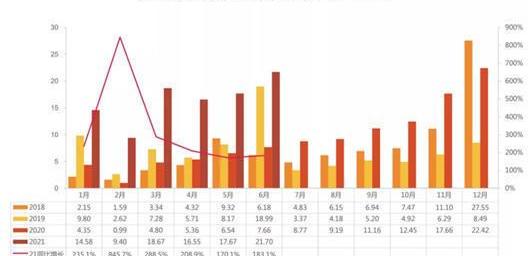

蜂巢能源15GWh动力电池项目效果图;图片来源:湖州发布作为动力电池领域的新锐动力企业。自2021年以来,蜂巢能源一直在加快新基地建设和产能扩张。2月26日,蜂巢能源位于常州金坛的电池工厂三期项目开工建设,总投资27亿元,包括6GWh动力电池和年产1万吨正极材料生产线。预计2022年2月和2022年8月投产。3月29日,蜂巢能源四川遂宁20GWh动力电池项目开工,总投资71亿元,将主要生产锂离子动力电池用电池模组和电池组。此次开工建设的年产15GWh的动力电池工厂,是蜂巢能源与浙江湖州在今年2月签订的投资协议。此外,蜂巢能源4月28日与安徽省马鞍山市签署战略合作协议,将投资110亿元在当地经济技术开发区建设动力电池电芯和电池组生产研发基地,规划年产能28GWh。6月22日,蜂巢能源还与南京溧水开发区签署协议,计划投资56亿元建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地,整体来看,2021年蜂巢能源在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水布局的生产基地将带来90GWh的新增产能。在产能布局上,蜂巢能源计划2025年总产能达到200GWh。目前,结合其扩建计划,常州金坛三期6GWh,规划年产能24GWh的德国电池工厂和Pack项目,蜂巢能源距离2025年实现200GWh产能更近一步。事实上,今年不仅蜂巢能源,动力电池企业也在大规模扩大产能。无论是当代安培科技有限公司,动力电池第一梯队,郭萱高科,AVIC锂电池等第二梯队中,他们扩产的共同信心来自于新能源汽车产业快速发展带来的巨大市场需求。中汽协最新统计数据显示,今年7月,我国新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆,环比增长14.3%和5.8%,同比增长1.7倍和1.6倍。1-7月,新能源汽车产销分别完成150.4万辆和147.8万辆,同比均增长2倍。累计产销量也已超过国内年数。相应的,新能源汽车销量的快速增长也带来了动力电池装机量的增长。统计显示,今年1-7月,我国动力电池装机容量达到63.8GWh,同比增长183.5%。蜂巢能源科技有限公司副总裁王志坤在接受盖世汽车采访时表示,蜂巢能源已经获得长城、吉利、东风、何忠、零跑等多家国内主流汽车厂商的销售定点。

7

7

在业内看来,随着外部客户供应量的大幅增加,下半年蜂巢能源的装机量将有较大的增长空间。最新装机数据显示,蜂巢能源7月实现装机0.24GWh,国内排名第六,1-7月累计装机1.07GWh,排名第七。据湖州发布的消息,8月13日,蜂巢能源在浙江湖州启动年产15GWh的动力电池项目,总投资56亿元,将建成年产15GWh的动力电池产能。资料显示,该项目总用地面积482亩,新建建筑面积48万平方米。购置智能数字锂电池生产线、模块控制生产线、自动涂装生产线、机床加工生产线等先进生产设备。

6

6

蜂窝能源15千兆瓦时电池……项目效果图;图片来源:湖州发布作为动力电池领域的新锐动力企业。自2021年以来,蜂巢能源一直在加快新基地建设和产能扩张。2月26日,蜂巢能源位于常州金坛的电池工厂三期项目开工建设,总投资27亿元,包括6GWh动力电池和年产1万吨正极材料生产线。预计2022年2月和2022年8月投产。3月29日,蜂巢能源四川遂宁20GWh动力电池项目开工,总投资71亿元,将主要生产锂离子动力电池用电池模组和电池组。此次开工建设的年产15GWh的动力电池工厂,是蜂巢能源与浙江湖州在今年2月签订的投资协议。此外,蜂巢能源4月28日与安徽省马鞍山市签署战略合作协议,将投资110亿元在当地经济技术开发区建设动力电池电芯和封装生产研发基地,规划年产能28GWh。6月22日,蜂巢能源还与南京溧水开发区签署协议,计划投资56亿元建设总产能14.6GWh的动力电池生产基地,整体来看,2021年蜂巢能源在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水布局的生产基地将带来90GWh的新增产能。在产能布局上,蜂巢能源计划2025年总产能达到200GWh。目前,结合其扩建计划,常州金坛三期6GWh,规划年产能24GWh的德国电池工厂和Pack项目,蜂巢能源距离2025年实现200GWh产能更近一步。事实上,今年不仅蜂巢能源,动力电池企业也在大规模扩大产能。无论是当代安培科技有限公司,动力电池第一梯队,郭萱高科,AVIC锂电等第二梯队中,他们扩产的共同信心来自于新能源汽车产业快速发展带来的巨大市场需求。中汽协最新统计数据显示,今年7月,我国新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆,环比增长14.3%和5.8%,同比增长1.7倍和1.6倍。1-7月,新能源汽车产销分别完成150.4万辆和147.8万辆,同比均增长2倍。累计产销量也已超过国内年数。相应的,新能源汽车销量的快速增长也带来了动力电池装机量的增长。统计显示,今年1-7月,我国动力电池装机容量达到63.8GWh,同比增长183.5%。蜂巢能源科技有限公司副总裁王志坤在接受盖世汽车采访时表示,蜂巢能源已经获得了长城、吉利、东风、何忠、零跑等多家国内主流汽车厂商的销售定点。

7

7

在业内看来,随着外部客户供应量的大幅增加,下半年蜂巢能源的装机量将有较大的增长空间。最新装机数据显示,蜂巢能源7月实现装机0.24GWh,国内排名第六,1-7月累计装机1.07GWh,排名第七。

蔚来自动驾驶车祸事件持续发酵。

1900/1/1 0:00:008月18日,百度与央视新闻联合举办“AI这时代,星辰大海百度世界大会2021”。

1900/1/1 0:00:008月12日,上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦(昵称“萌剑客”),驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,特斯拉CEO埃隆马斯克(ElonMusk)在8月13日表示,该公司希望其位于柏林附近格伦海德(Gruenheide)的超级工厂可以在10月或之后不久开始制造首批汽车。

1900/1/1 0:00:00近日,激光雷达公司VelodyneLidar公布了第二季度财务报告(截至2021年6月30日)。

1900/1/1 0:00:00菲格科技为精工汽车旗下专业研发智能化汽车制动产品的公司,所研发的EPB匹配车型涵盖电动车、SUV、皮卡、轻卡、轻客等,市场保有量逾300万台。

1900/1/1 0:00:00