“有时候,我们必须感谢特斯拉这条‘鲶鱼’的存在。”

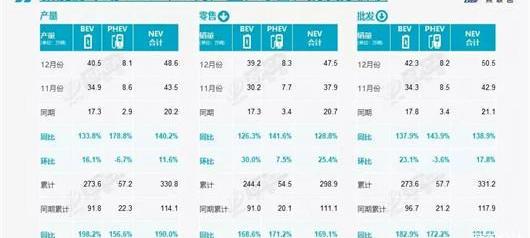

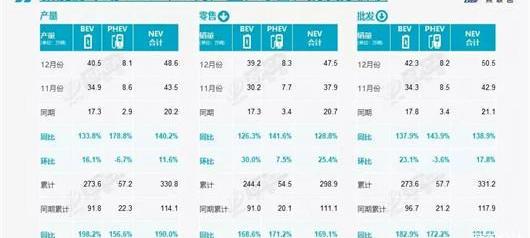

因为就在前天,联合会正式公布了2021年全年的数据。其中,12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆,同比增长138.9%,环比增长17.8%。1-12月,新能源乘用车批发量331.2万辆,同比增长181.0%。

12月新能源乘用车零售额47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。1-12月,新能源汽车零售额298.9万辆,同比增长169.1%。

与此同时,12月新能源汽车厂商批发渗透率为21.3%,1-12月渗透率为15.7%,明显高于2020年5.8%的渗透率。12月国内新能源汽车零售渗透率达到更高的22.6%,1-12月渗透率为14.8%。

显然,相比传统燃油车板块的小幅下跌,新能源板块迎来了酣畅淋漓的胜利。特斯拉中国在12月份也卖出了创纪录的70,847辆汽车。

不可否认的是,自北京时间2020年1月7日,上海第一家国产Model 3工厂正式投产,以及后续国产Model Y的到来,这两年整个市场的上升趋势与特斯拉在国内终端实现的量变成正比,所以才有了文章开头的那句话。

但在整个过程中,略显恶心的一点是,有些人总想为特斯拉“封神”,过度吹嘘,往往忽略了很多瑕疵的存在。

作为旁观者,并不是不愿意承认这家美国车企的实力。在三电技术的积累、辅助驾驶的自研、制造的优化、极致的成本控制乃至营销渠道、过充网络的建设等方面,确实有很多值得学习和肯定的地方,但也必须直面一些不足。

赛博卡车,至今“难产”

Model S,Model X,Model 3,Model Y,可以说这十年来,每当推出特斯拉,都有制造话题和爆款的能力。尽管最终交付的速度与计划略有不同,但前四款车型已经销往世界各地的许多国家,并获得了非常积极的反馈。

这一次,在造车的道路上,特斯拉遇到了一块非常难啃的骨头——Cyberruck。

需要说明的是,此时此刻,距离这款电动皮卡的亮相已经过去了将近两年的时间。早在2019年11月25日,特斯拉官方就发布了一组数据,显示在该车型发布后短短四天内,订单成功突破20万辆。

几个月后,马斯克再次表示:“这款电动皮卡的订单已经超过50万辆,订单总额超过200亿美元。”去年5月27日,Cybertruck再次被外媒报道,累计订单已经突破百万。

必须承认,如此“现象级”的表现,在行业历史上极为罕见。随着时间的推移,数据又更新了。年底,特斯拉积压了超过120万份Cybertruck订单,价值超过800亿美元。

即便如此,目前的真实情况是,一方面是仍在增加的巨额订单,一方面是无法生产的尴尬局面。换句话说,这款电动皮卡仍然没有具体的生产节点。

很久以前,一位知情人士透露,Cybertruck的生产可能会推迟,因为特斯拉工程师一直在修改车辆的尺寸和外观。

无独有偶,马斯克也在其个人社交平台上表示:“由于一些特点,比如钢铁外骨骼车身所需的新制造工艺,Cybertruck在开始生产时将面临一些严峻的挑战。”

并透露特斯拉不是expec……d开始生产Cybertruck,直到2022年底。此外,他还表示:“电动皮卡使用的新技术太多了,所以增产会非常困难。他预计,量产要到2023年底才能实现。”

就在最近,我打开特斯拉的海外官网,发现2022年Cybertruck的产量信息已经被删除,订单页面上也没有订单价格的信息。

种种迹象,除了证实马斯克所说的制造状态之外,似乎也预示着这款电动皮卡将继续延期,甚至价格也会有一定幅度的调整。

展望明年的美国终端新能源市场,似乎Cybertruck肯定会缺席,失去抢占先机。Rivian作为本土新势力,推出了相应的产品,也在落入制作地狱。该公司去年生产了1015辆新车,去年交付了920辆,未能实现生产1200辆的目标。

基于这样的背景,传统汽车巨头福特即将在春季大规模交付的F150 Lightning无疑会率先收割,享受足够长的竞争窗口期。

别管它,你迟早会吃亏的。

Cybertruck的“难产”无疑印证了一个浅显易懂的道理:特斯拉不是“神”,有造不出来的车。但是,必须承认,它在中国目前所获得的远远超出想象。

再次用乘联会的数据证明:2021年,特斯拉上海工厂以484130辆的年交付量率先冲击50万辆大关,同比增长235%。在特斯拉公布的93.6万辆年度业绩中,仅特斯拉中国就占了51.7%,贡献过半。

今年,不出意外的话,如果能继续保持整体增长,这家美国新能源汽车公司将有很大概率冲击交付150万辆汽车的里程碑。那么,在中国能获得多少支持,就成了它能否顺利实现目标的决定性因素。

在这种情况下,作为生存的命脉,容不得半点闪失,但特斯拉有些时候略显迷幻的操作让人觉得是在“玩火”。

最新的典型例子就是最近有车主上传了一段视频,确认国产版特斯拉是否配备膝部安全气囊。因为根据他获得的特斯拉碰撞测试视频等资料,海外版Model 3配备了膝部安全气囊。所以把自己车辆的驾乘人员下面的盖板拆了,但是没有找到相应的配置。

为了进一步确认,车主拨通了特斯拉官方客服电话。对方表示:“膝部气囊不影响整车安全。在发生车祸时,膝部安全气囊对整车安全性的作用并不高。所以所有国产特斯拉都没有配备膝部安全气囊。”

同时,特斯拉客服还补充道,“C-NCAP碰撞测试标准不需要膝部安全气囊,特斯拉符合碰撞标准。”

查阅相关资料后发现,膝部安全气囊是从靠近膝部的中控台下部展开的,目的是为了在发生事故时分散对乘客腿部的冲击力,从而减少对腿部的伤害。由于腿部的位移受到控制,这些安全气囊还可以减少对腹部和胸部的二次冲击。

但根据美国IIHS通过膝部安全气囊碰撞试验得出的结论,有无膝部安全气囊的受伤概率分别为7.4%和7.9%,两者相差很小。另外,在低速碰撞的情况下,膝部安全气囊会弹出,很容易伤到膝盖。换句话说,美国的IIHS认为膝部安全气囊在车辆安全中的作用确实很小,甚至“th……弊大于利”。

由此,我不禁要问,在足够详细的结果面前,上述车主是否没有必要担心国产特斯拉取消膝部安全气囊?随着事件慢慢发酵,很多围观者不应该这样谴责吗?

其实再往深里看,真正让人反感的不是简单的省略膝部安全气囊,而是中国市场和海外市场的差别待遇。

并且在中国,产品端越来越强的竞争力依然无法掩盖特斯拉在品牌形象建设和服务体系建设上的弱势。后续,随着用户基数越来越大,一些“痛点”放任不管,迟早会受害。“有时候,我们必须感谢特斯拉这条‘鲶鱼’的存在。”

因为就在前天,联合会正式公布了2021年全年的数据。其中,12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆,同比增长138.9%,环比增长17.8%。1-12月,新能源乘用车批发量331.2万辆,同比增长181.0%。

12月新能源乘用车零售额47.5万辆,同比增长128.8%,环比增长25.4%。1-12月,新能源汽车零售额298.9万辆,同比增长169.1%。

与此同时,12月新能源汽车厂商批发渗透率为21.3%,1-12月渗透率为15.7%,明显高于2020年5.8%的渗透率。12月国内新能源汽车零售渗透率达到更高的22.6%,1-12月渗透率为14.8%。

显然,相比传统燃油车板块的小幅下跌,新能源板块迎来了酣畅淋漓的胜利。特斯拉中国在12月份也卖出了创纪录的70,847辆汽车。

不可否认的是,自北京时间2020年1月7日,上海第一家国产Model 3工厂正式投产,以及后续国产Model Y的到来,这两年整个市场的上升趋势与特斯拉在国内终端实现的量变成正比,所以才有了文章开头的那句话。

但在整个过程中,略显恶心的一点是,有些人总想为特斯拉“封神”,过度吹嘘,往往忽略了很多瑕疵的存在。

作为旁观者,并不是不愿意承认这家美国车企的实力。在三电技术的积累、辅助驾驶的自研、制造的优化、极致的成本控制乃至营销渠道、过充网络的建设等方面,确实有很多值得学习和肯定的地方,但也必须直面一些不足。

赛博卡车,至今“难产”

Model S,Model X,Model 3,Model Y,可以说这十年来,每当推出特斯拉,都有制造话题和爆款的能力。尽管最终交付的速度与计划略有不同,但前四款车型已经销往世界各地的许多国家,并获得了非常积极的反馈。

这一次,在造车的道路上,特斯拉遇到了一块非常难啃的骨头——Cyberruck。

需要说明的是,此时此刻,距离这款电动皮卡的亮相已经过去了将近两年的时间。早在2019年11月25日,特斯拉官方就发布了一组数据,显示在该车型发布后短短四天内,订单成功突破20万辆。

几个月后,马斯克再次表示:“这款电动皮卡的订单已经超过50万辆,订单总额超过200亿美元。”去年5月27日,Cybertruck再次被外媒报道,累计订单已经突破百万。

必须承认,如此“现象级”的表现,在行业历史上极为罕见。随着时间的推移,数据又更新了。年底,特斯拉积压了超过120万份Cybertruck订单,价值超过800万美元……十亿。

即便如此,目前的真实情况是,一方面是仍在增加的巨额订单,一方面是无法生产的尴尬局面。换句话说,这款电动皮卡仍然没有具体的生产节点。

很久以前,一位知情人士透露,Cybertruck的生产可能会推迟,因为特斯拉工程师一直在修改车辆的尺寸和外观。

无独有偶,马斯克也在其个人社交平台上表示:“由于一些特点,比如钢铁外骨骼车身所需的新制造工艺,Cybertruck在开始生产时将面临一些严峻的挑战。”

并透露特斯拉预计要到2022年底才会开始生产Cybertruck。此外,他还表示:“电动皮卡使用的新技术太多了,所以增产会非常困难。他预计,量产要到2023年底才能实现。”

就在最近,我打开特斯拉的海外官网,发现2022年Cybertruck的产量信息已经被删除,订单页面上也没有订单价格的信息。

种种迹象,除了证实马斯克所说的制造状态之外,似乎也预示着这款电动皮卡将继续延期,甚至价格也会有一定幅度的调整。

展望明年的美国终端新能源市场,似乎Cybertruck肯定会缺席,失去抢占先机。Rivian作为本土新势力,推出了相应的产品,也在落入制作地狱。该公司去年生产了1015辆新车,去年交付了920辆,未能实现生产1200辆的目标。

基于这样的背景,传统汽车巨头福特即将在春季大规模交付的F150 Lightning无疑会率先收割,享受足够长的竞争窗口期。

别管它,你迟早会吃亏的。

Cybertruck的“难产”无疑印证了一个浅显易懂的道理:特斯拉不是“神”,有造不出来的车。但是,必须承认,它在中国目前所获得的远远超出想象。

再次用乘联会的数据证明:2021年,特斯拉上海工厂以484130辆的年交付量率先冲击50万辆大关,同比增长235%。在特斯拉公布的93.6万辆年度业绩中,仅特斯拉中国就占了51.7%,贡献过半。

今年,不出意外的话,如果能继续保持整体增长,这家美国新能源汽车公司将有很大概率冲击交付150万辆汽车的里程碑。那么,在中国能获得多少支持,就成了它能否顺利实现目标的决定性因素。

在这种情况下,作为生存的命脉,容不得半点闪失,但特斯拉有些时候略显迷幻的操作让人觉得是在“玩火”。

最新的典型例子就是最近有车主上传了一段视频,确认国产版特斯拉是否配备膝部安全气囊。因为根据他获得的特斯拉碰撞测试视频等资料,海外版Model 3配备了膝部安全气囊。所以把自己车辆的驾乘人员下面的盖板拆了,但是没有找到相应的配置。

为了进一步确认,车主拨通了特斯拉官方客服电话。对方表示:“膝部气囊不影响整车安全。在发生车祸时,膝部安全气囊对整车安全性的作用并不高。所以所有国产特斯拉都没有配备膝部安全气囊。”

同时,特斯拉客服还补充道,“C-NCAP碰撞测试标准不需要膝部安全气囊,特斯拉符合碰撞标准。”

< img alt = "北京特斯拉发现3型Y型车" src = "/ee img/{ HostI }/img/202303031949079……816/8.jpg"/>

查阅相关资料后发现,膝部安全气囊是从靠近膝部的中控台下部展开的,目的是为了在发生事故时分散对乘客腿部的冲击力,从而减少对腿部的伤害。由于腿部的位移受到控制,这些安全气囊还可以减少对腹部和胸部的二次冲击。

但根据美国IIHS通过膝部安全气囊碰撞试验得出的结论,有无膝部安全气囊的受伤概率分别为7.4%和7.9%,两者相差很小。另外,在低速碰撞的情况下,膝部安全气囊会弹出,很容易伤到膝盖。换句话说,美国的IIHS认为膝部安全气囊对车辆安全的作用真的很小,甚至“弊大于利”。

由此,我不禁要问,在足够详细的结果面前,上述车主是否没有必要担心国产特斯拉取消膝部安全气囊?随着事件慢慢发酵,很多围观者不应该这样谴责吗?

其实再往深里看,真正让人反感的不是简单的省略膝部安全气囊,而是中国市场和海外市场的差别待遇。

并且在中国,产品端越来越强的竞争力依然无法掩盖特斯拉在品牌形象建设和服务体系建设上的弱势。后续,随着用户基数越来越大,一些“痛点”放任不管,迟早会受害。

盖世汽车讯据外媒报道,密歇根大学(UniversityofMichigan)研究团队发现,从凯拉维尔纤维(Kevlar)回收的芳纶纳米纤维网络可解决锂硫电池循环寿命短的问题,

1900/1/1 0:00:00特斯拉联合创始人施特劳贝尔(JBStraubel)对电动汽车市场需求前景持续看好,尤其认为美国的电动车需求飙升速度可能超出市场预期。

1900/1/1 0:00:00日前,宝马集团公布了2021年的销量和交付数据。全球范围内,2021年,宝马集团交付了25215万辆BMW,MINI和RollsRoyce汽车,同比增长84。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯1月12日,大众集团公布了2021年在全球的销量数据。

1900/1/1 0:00:00如果没有自己的品牌,造多少车都是别人的辉煌。汽车行业,打造自主品牌是每家车企的愿望,对于上汽而言,7年前的2014年陈虹升任上汽集团掌门人,就明确表达了发力自主品牌的期望。

1900/1/1 0:00:002022年1月,懂车帝公布了最新一期AEB主动刹车测试成绩排名,在100多辆车里,排名第一的是上市仅仅3年的理想ONE,从前五名的成绩来看,其余车型售价均超过理性ONE,同时,

1900/1/1 0:00:00