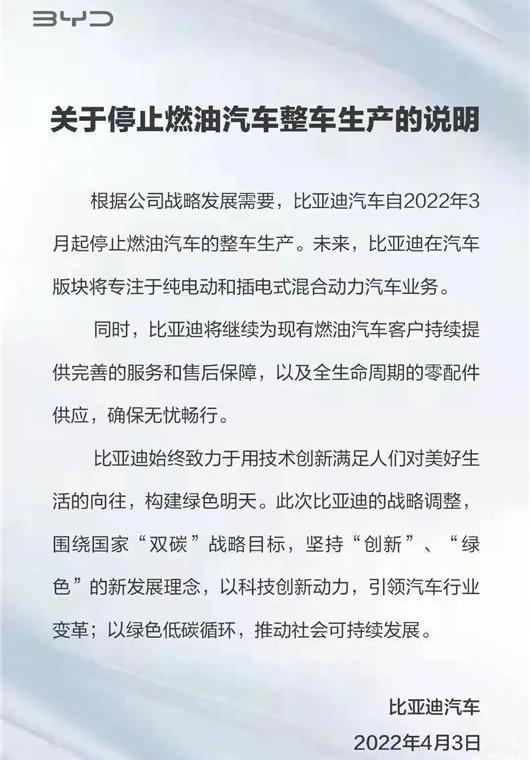

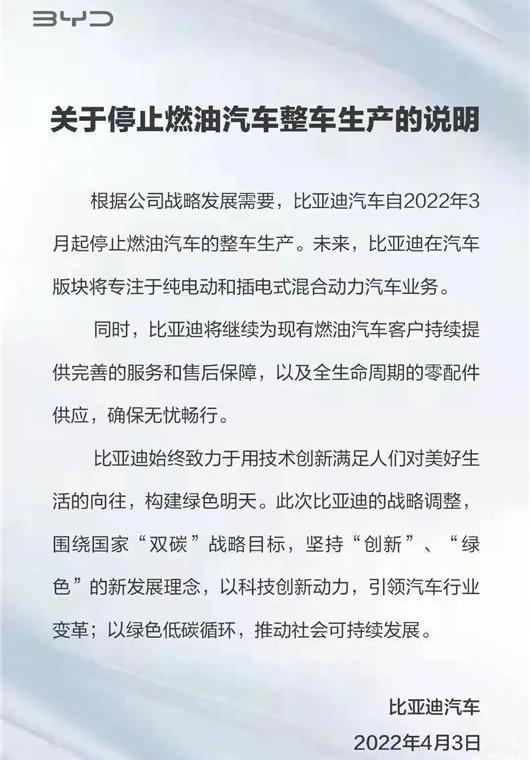

北京时间4月3日,王传福作为比亚迪董事长,终于下定决心“挥刀”,砍下了自己经历了超过19年风风雨雨的燃油车板块。

官方声明表述如下:根据公司战略发展需要,比亚迪决定从即日起停止燃油车生产。未来比亚迪将以纯电动和插电式混合动力汽车为主。

作为一个旁观者,看到这样一个本该震惊整个行业的决定,我并没有太惊讶。因为无论从传统燃油车在比亚迪整个销售构成中的比重,还是在整个产品序列中的位置,甚至整个品牌所能赋予的意义,都已经逐渐萎缩,边缘化,无关紧要。

他们被淘汰只是时间问题。

在选择彻底告别过去之后,长期以“中国新能源领军者”自居的比亚迪无疑更加稳固了这个称号。至于文章开头提到的王传福手中的“刀”,恰恰是接下来要阐述的绝对主角。

可以说,它的出现,几乎是一手改变了比亚迪自身的形象,改变了它在行业内的话语权,甚至改变了市场的风向和趋势。

答案,相信很多人都猜到了,就是DM-i,它已经成为了一块“金字招牌”

“150万辆”影响的关键

眼下,疫情仍在肆虐,芯片短缺问题仍未缓解,动力电池原材料价格也在暴涨。然而,诸多负面因素并没有阻止中国新能源市场以极快的速度绽放。

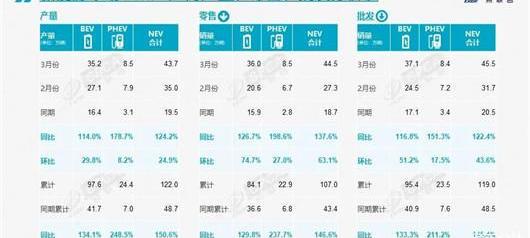

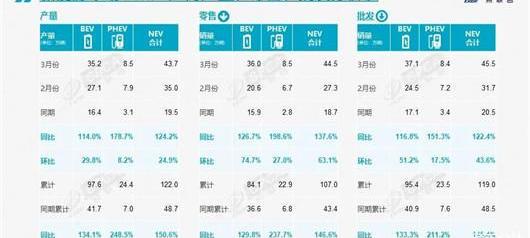

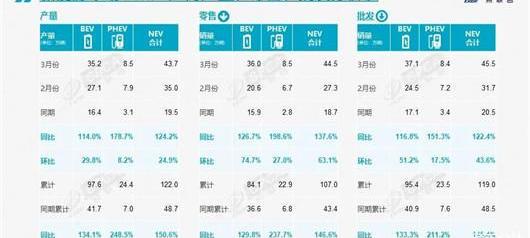

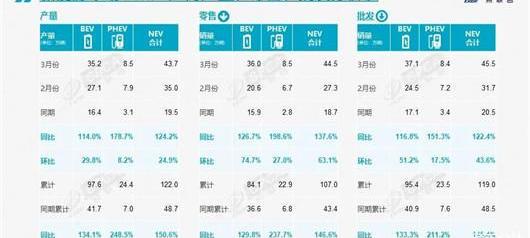

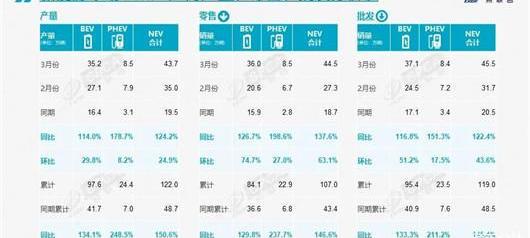

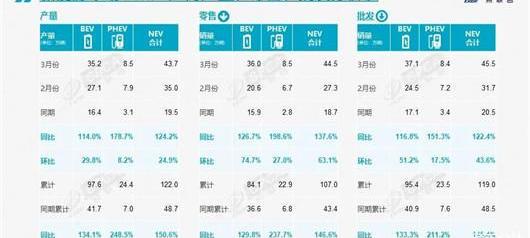

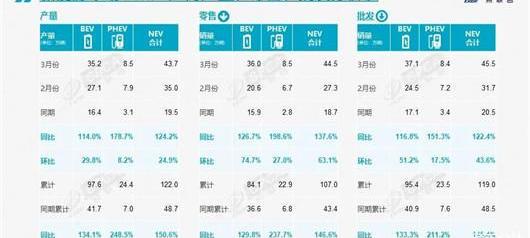

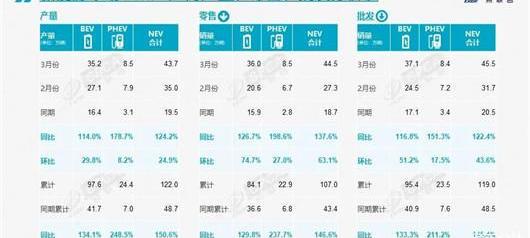

在刚刚过去的3月份,根据乘联会公布的数据,新能源乘用车批发销量达到45.5万辆,同比增长122.4%,环比增长43.6%。1-3月,新能源乘用车批发量119万辆,同比增长145.4%。

与此同时,3月份新能源汽车制造商的批发渗透率达到25.1%,比2021年3月份的11.1%上升了14个百分点。3月份,自主品牌新能源汽车普及率达到41%。

分技术分支看,3月纯电动汽车批发销量37.1万辆,同比增长116.8%。插电式混合动力批发销量达8.4万辆,同比增长151.3%。

显然,后一板块的上涨趋势更为喜人,这也在一定程度上验证了部分厂商“插电式混合动力是油汽潜艇转型的第一步”的市场预判。而比亚迪也刚刚成为所有车企中更接近把握“大市场”趋势的存在。

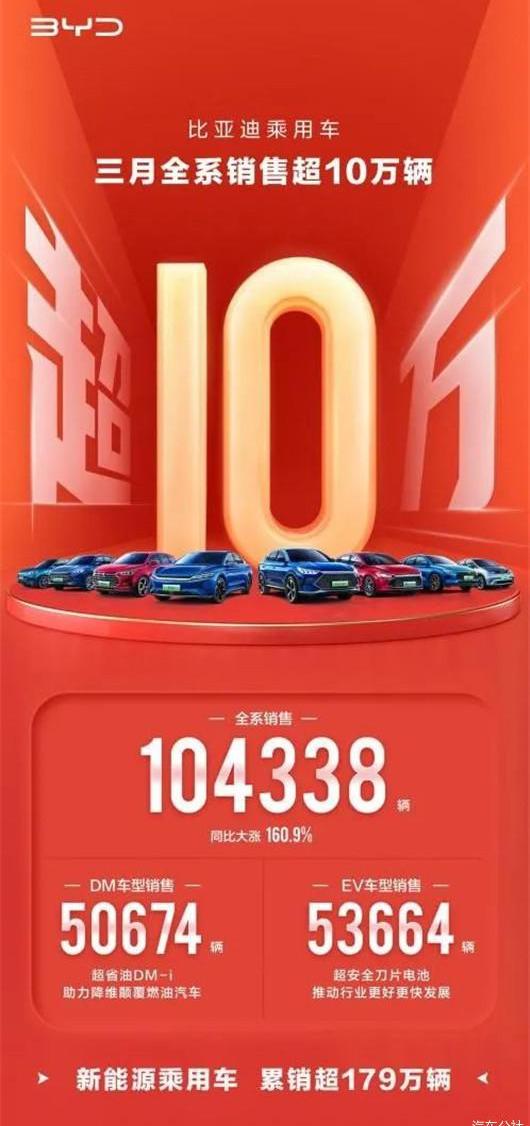

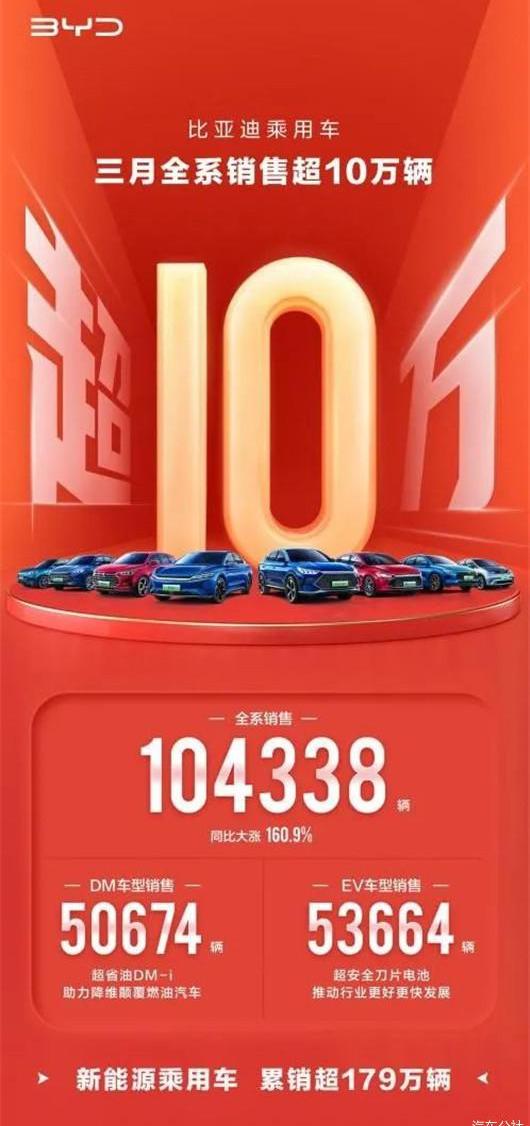

作为论据,3月份,根据其官方成绩单,乘用车销量为104,338辆,同比增长160.9%。其中,DM插电式新车共销售50674辆,同比猛增615.2%;共销售新EV纯电动汽车53,664辆,同比增长229.2%。

毋庸置疑,月销量突破10万辆,在两条技术路线并行下,谁的增长更快一目了然。这恰恰反映出,如果说纯电板块是比亚迪实现更多变革的中坚力量,那么混合动力板块就是决定今年能走多高的关键因素。

毕竟按照王传福之前的预测,“新生事物的成长从来都不是成正比的,都是先低后高。即使按照等比例保守估计,今年年初新能源普及率也必须在20%左右。如果再增加15%,到今年年底就达到35%,远远超过原来的总体规划。”

结合上述对整个市场的展望,以及第一季度销售291,378辆新车的表现,比亚迪全年销售目标定在150万辆是合理的,但仍然充满挑战和困难。

不过好在官方虽然没有正面回答,但是根据已经掌握的信息,这家车企正在销售几款搭载DM-i的插电式产品,到目前为止还没有交付订单或者40多万辆。

逛完终端店,了解到提车需要4个多月。如此火爆的局面,恰恰成为比亚迪敢于喊出“150万辆”的自信心的最大来源,也收获了用户实实在在的选票。

然后,一个新的问题出现了:DM-i真的有我想象的那么好吗?

后期“一炮成名”

平心而论,纵观目前国内的新能源市场,当比亚迪祭出尖刀DM-i,收获越来越丰厚的红利时,势必让其余合资品牌或自主品牌贪婪,也抬高了混盘的积极性,发展更加迅猛。

尤其是进入2022年后,风向更加明显。随着长城DHT、吉利雷神、奇瑞鲲鹏、长安iDD的相继落地,大有争霸的场面。在这个过程中,比亚迪无疑仍然占据着最大的终端份额和主动权。

原因是经过多年的沉淀,不断的试错,修正,甚至付出惨痛的代价,技术层面终于迎来了收获,占了很大的比重。

其实熟悉这家车企的读者一定知道,早在2003年,比亚迪就开始投入人力物力财力研发“插电式混合动力系统”。2008年12月15日,首款搭载第一代DM混合动力系统的比亚迪F3 DM正式上市。

当时这个系统的设计理念主要是节能。通过1.0L自吸三缸发动机双电机单减速器结构,实现了纯电动、增程式、混合动力(包括直驱)和典型的“P1+P3”结构三种驱动模式。

参数方面,第一代DM混动系统发动机最大功率50kW,发电机峰值功率25kW,驱动电机峰值功率50kW。全系相互匹配,理论上可以达到百公里纯电消耗16kWh,综合油耗2.7L L的性能。

但缺点也非常明显,受限于部分零部件冗余、传动稳定性差、使用过程中功率上限低,包括整体制造成本高,导致价格远高于传统燃油车。

所以销售端并没有收到很好的反响。好在比亚迪还是依靠第一代DM混动系统来展示其专注新能源的品牌标签。

很快,随着时间的推移,比亚迪在2013年正式发布了第二代DM混合动力系统。与第一代的低能耗相比,完全背道而驰,走向性能化趋势,架构由“P1+P3”改为“P3+P4”。

比亚迪众所周知的“三擎四轮”动力总成正式到来。在……rms的参数,第一辆车是2014款比亚迪秦DM。这款车的动力系统由最大功率113kW的1.5Ti缸内直喷发动机、6速干式动力换挡和峰值功率110kW的P3电机组成,配合百公里加速至5.9秒。

一年后,依靠唐DM,比亚迪将动力部分升级为最大功率151kW的2.0T发动机,并改为6速湿式动力换挡,百公里加速时间进一步提升至4.9秒。

但从部分用户的体验来看,给料机油耗较差,P3电机在某些工况下效率较低,成为其最大的短板。

为此,比亚迪借助2018款唐推出第三代DM混动系统,继续保持性能趋势。与第二代DM混动系统相比,最大的变化是在发动机前段的P0位置增加了BSG电机,从而提高了车辆的能耗性能,保证了车辆的启停更加平顺。

此外,第三代DM混动系统还搭载了P4电机,最大功率升级至180kW,百公里加速时间由4.9秒提升至4.3秒。除了“三擎四驱”,比亚迪还丰富了第三代DM混动系统的动力匹配,推出了P0+P4结构的“双擎四驱”和P0+P3结构的“双擎前驱”组合。

然而,虽然上述一系列的努力精准地击中了部分有相应需求的潜在客户的心,但对于更多青睐低能耗、长续航的普通消费者来说,并没有非常强烈的感知,因此品牌层面始终无法迎来足够可观的量变。

面对这样的困境,尤其是已经推出十几年了,站在比亚迪的角度,是时候做一些妥协,理清思路,梳理过去的得失,做出改变了。

北京时间2020年6月,第四代DM混合系统双平台战略正式发布,即决定同时走向DM-p和DM-i两种不同的“技术树”。

0

0

根据官方介绍,“P”代表强大,继承了第二代和第三代DM混合动力系统追求动力和性能的结构设计理念。“I”代表智能,继承了第一代DM混合动力系统追求能耗和续航的结构设计理念。

在进一步拆分方面,DM-p的年轻化主要集中在更换新的7速动力换挡上。与之前的6速动力换挡相比,速比差减小,平顺性提高。而且对动力总成所需的1.5T和2.0T发动机进行了重新优化,配合大容量电池,纯电动续航可达200公里以上。

相比之下,DM-i是第四代混合系统的一个新的更重要的分支。如上所述,比亚迪终于放弃了只追求性能的执念,在多年后重新回到注重油耗和燃油经济性的发展道路上。

1

1

与第一代DM混动系统相比,简单来说,DM-i通过提高电机功率,采用大容量电池,使发动机成为动力的辅助部分,最终使车辆本身达到“多用电少用油”的效果。

而且DM-i的优点是结构非常简单,驱动模式主要有纯电动模式、串联模式、并联模式和动能回收模式。小云发动机、EHS系统、插电专用刀片电池等很多关键部件都是其完全自主研发的。

乘势而上,比亚迪终于迎来了这一迟来的“一炮而红”。

抛开技术,看本质。

当下,面对DM-i引发的热浪,我一直在想:什么样的混合动力系统最符合中国新能源市场现状?

<即时消息……alt = "比亚迪,概念,北京,,雅阁" src = "/eeimg/{ HostI }/img/20230303191305618257/13 . jpg "/>

驱动电机是否足够优秀和高效?采用多速变速器是为了使车辆的能耗性能和动力输出在各工况下达到最平衡的状态吗?还是因为大容量动力电池,纯电状态下续航很充沛?

关于答案:如果是从主机厂的角度,那么技术层面有自己坚不可摧的“护城河”,必然会有很多好处。

但是,如果你站在一个最普通用户的角度,你对上述一系列问题的认知,或者说关心程度,远没有想象中的那么高。北京时间4月3日,王传福作为比亚迪董事长,终于下定决心“挥刀”,砍下了自己经历了超过19年风风雨雨的燃油车板块。

官方声明表述如下:根据公司战略发展需要,比亚迪决定从即日起停止燃油车生产。未来比亚迪将以纯电动和插电式混合动力汽车为主。

作为一个旁观者,看到这样一个本该震惊整个行业的决定,我并没有太惊讶。因为无论从传统燃油车在比亚迪整个销售构成中的比重,还是在整个产品序列中的位置,甚至整个品牌所能赋予的意义,都已经逐渐萎缩,边缘化,无关紧要。

他们被淘汰只是时间问题。

在选择彻底告别过去之后,长期以“中国新能源领军者”自居的比亚迪无疑更加稳固了这个称号。至于文章开头提到的王传福手中的“刀”,恰恰是接下来要阐述的绝对主角。

可以说,它的出现,几乎是一手改变了比亚迪自身的形象,改变了它在行业内的话语权,甚至改变了市场的风向和趋势。

答案,相信很多人都猜到了,就是DM-i,它已经成为了一块“金字招牌”

“150万辆”影响的关键

眼下,疫情仍在肆虐,芯片短缺问题仍未缓解,动力电池原材料价格也在暴涨。然而,诸多负面因素并没有阻止中国新能源市场以极快的速度绽放。

在刚刚过去的3月份,根据乘联会公布的数据,新能源乘用车批发销量达到45.5万辆,同比增长122.4%,环比增长43.6%。1-3月,新能源乘用车批发量119万辆,同比增长145.4%。

与此同时,3月份新能源汽车制造商的批发渗透率达到25.1%,比2021年3月份的11.1%上升了14个百分点。3月份,自主品牌新能源汽车普及率达到41%。

分技术分支看,3月纯电动汽车批发销量37.1万辆,同比增长116.8%。插电式混合动力批发销量达8.4万辆,同比增长151.3%。

显然,后一板块的上涨趋势更为喜人,这也在一定程度上验证了部分厂商“插电式混合动力是油汽潜艇转型的第一步”的市场预判。而比亚迪也刚刚成为所有车企中更接近把握“大市场”趋势的存在。

作为论据,3月份,根据其官方成绩单,乘用车销量为104,338辆,同比增长160.9%。其中,DM插电式新车共销售50674辆,同比猛增615.2%;共销售新EV纯电动汽车53,664辆,同比增长229.2%。

毋庸置疑,月销量突破10万辆,在两条技术路线并行下,谁的增长更快一目了然。这恰恰反映出,如果说纯电板块是比亚迪实现更多变革的中坚力量,那么混合动力板块就是决定今年能走多高的关键因素。

毕竟按照王传福之前的预测,“新生事物的成长从来都不是成正比的,都是先低后高。即使按照等比例保守估计,今年年初新能源普及率也必须在20%左右。如果再增加15%,到今年年底就达到35%,远远超过原来的总体规划。”

结合上述对整个市场的展望,以及第一季度销售291,378辆新车的表现,比亚迪全年销售目标定在150万辆是合理的,但仍然充满挑战和困难。

不过好在官方虽然没有正面回答,但是根据已经掌握的信息,这家车企正在销售几款搭载DM-i的插电式产品,到目前为止还没有交付订单或者40多万辆。

逛完终端店,了解到提车需要4个多月。如此火爆的局面,恰恰成为比亚迪敢于喊出“150万辆”的自信心的最大来源,也收获了用户实实在在的选票。

然后,一个新的问题出现了:DM-i真的有我想象的那么好吗?

后期“一炮成名”

平心而论,纵观目前国内的新能源市场,当比亚迪祭出尖刀DM-i,收获越来越丰厚的红利时,势必让其余合资品牌或自主品牌贪婪,也抬高了混盘的积极性,发展更加迅猛。

尤其是进入2022年后,风向更加明显。随着长城DHT、吉利雷神、奇瑞鲲鹏、长安iDD的相继落地,大有争霸的场面。在这个过程中,比亚迪无疑仍然占据着最大的终端份额和主动权。

原因是经过多年的沉淀,不断的试错,修正,甚至付出惨痛的代价,技术层面终于迎来了收获,占了很大的比重。

其实熟悉这家车企的读者一定知道,早在2003年,比亚迪就开始投入人力物力财力研发“插电式混合动力系统”。2008年12月15日,首款搭载第一代DM混合动力系统的比亚迪F3 DM正式上市。

当时这个系统的设计理念主要是节能。通过1.0L自吸三缸发动机双电机单减速器结构,实现了纯电动、增程式、混合动力(包括直驱)和典型的“P1+P3”结构三种驱动模式。

参数方面,第一代DM混动系统发动机最大功率50kW,发电机峰值功率25kW,驱动电机峰值功率50kW。全系相互匹配,理论上可以达到百公里纯电消耗16kWh,综合油耗2.7L L的性能。

但缺点也非常明显,受限于部分零部件冗余、传动稳定性差、使用过程中功率上限低,包括整体制造成本高,导致价格远高于传统燃油车。

所以销售端并没有收到很好的反响。好在比亚迪还是依靠第一代DM混动系统来展示其专注新能源的品牌标签。

很快,随着时间的推移,比亚迪在2013年正式发布了第二代DM混合动力系统。与第一代的低能耗相比,完全背道而驰,走向性能化趋势,架构由“P1+P3”改为“P3+P4”。

比亚迪众所周知的“三擎四轮”动力总成正式到来。在……rms的参数,第一辆车是2014款比亚迪秦DM。这款车的动力系统由最大功率113kW的1.5Ti缸内直喷发动机、6速干式动力换挡和峰值功率110kW的P3电机组成,配合百公里加速至5.9秒。

一年后,依靠唐DM,比亚迪将动力部分升级为最大功率151kW的2.0T发动机,并改为6速湿式动力换挡,百公里加速时间进一步提升至4.9秒。

但从部分用户的体验来看,给料机油耗较差,P3电机在某些工况下效率较低,成为其最大的短板。

为此,比亚迪借助2018款唐推出第三代DM混动系统,继续保持性能趋势。与第二代DM混动系统相比,最大的变化是在发动机前段的P0位置增加了BSG电机,从而提高了车辆的能耗性能,保证了车辆的启停更加平顺。

此外,第三代DM混动系统还搭载了P4电机,最大功率升级至180kW,百公里加速时间由4.9秒提升至4.3秒。除了“三擎四驱”,比亚迪还丰富了第三代DM混动系统的动力匹配,推出了P0+P4结构的“双擎四驱”和P0+P3结构的“双擎前驱”组合。

然而,虽然上述一系列的努力精准地击中了部分有相应需求的潜在客户的心,但对于更多青睐低能耗、长续航的普通消费者来说,并没有非常强烈的感知,因此品牌层面始终无法迎来足够可观的量变。

面对这样的困境,尤其是已经推出十几年了,站在比亚迪的角度,是时候做一些妥协,理清思路,梳理过去的得失,做出改变了。

北京时间2020年6月,第四代DM混合系统双平台战略正式发布,即决定同时走向DM-p和DM-i两种不同的“技术树”。

0

0

根据官方介绍,“P”代表强大,继承了第二代和第三代DM混合动力系统追求动力和性能的结构设计理念。“I”代表智能,继承了第一代DM混合动力系统追求能耗和续航的结构设计理念。

在进一步拆分方面,DM-p的年轻化主要集中在更换新的7速动力换挡上。与之前的6速动力换挡相比,速比差减小,平顺性提高。而且对动力总成所需的1.5T和2.0T发动机进行了重新优化,配合大容量电池,纯电动续航可达200公里以上。

相比之下,DM-i是第四代混合系统的一个新的更重要的分支。如上所述,比亚迪终于放弃了只追求性能的执念,在多年后重新回到注重油耗和燃油经济性的发展道路上。

1

1

与第一代DM混动系统相比,简单来说,DM-i通过提高电机功率,采用大容量电池,使发动机成为动力的辅助部分,最终使车辆本身达到“多用电少用油”的效果。

而且DM-i的优点是结构非常简单,驱动模式主要有纯电动模式、串联模式、并联模式和动能回收模式。小云发动机、EHS系统、插电专用刀片电池等很多关键部件都是其完全自主研发的。

乘势而上,比亚迪终于迎来了这一迟来的“一炮而红”。

抛开技术,看本质。

当下,面对DM-i引发的热浪,我一直在想:什么样的混合动力系统最符合中国新能源市场现状?

<即时消息……alt = "比亚迪,概念,北京,,雅阁" src = "/eeimg/{ HostI }/img/20230303191305618257/13 . jpg "/>

驱动电机是否足够优秀和高效?采用多速变速器是为了使车辆的能耗性能和动力输出在各工况下达到最平衡的状态吗?还是因为大容量动力电池,纯电状态下续航很充沛?

关于答案:如果是从主机厂的角度,那么技术层面有自己坚不可摧的“护城河”,必然会有很多好处。

但是,如果你站在一个最普通用户的角度,你对上述一系列问题的认知,或者说关心程度,远没有想象中的那么高。反而和身边几个买了插电式混动车型的朋友交流后发现,车辆加油情况下的真实油耗并没有讨论。相应的舒适配置和智能配置足够丰富;最关键的一点是,相比同级别的传统燃油车,价格不会高太多,而且诚意满满,这才是他们最关心的。

6

6

这对每一个想抢“蛋糕”的车企的供应链控制能力、成本优化能力、制造能力都提出了非常严格的要求。众所周知,经过多年的整合和培育,比亚迪在上述维度上已经具备了一定的优势。

“DM-i系统定价这么低,其实不仅让我们觉得不舒服,也让很多其他想努力的品牌,尤其是合资企业。不管后续如何,赔钱赚吆喝肯定是要的,但如果继续按照自己既定的策略走下去,就会眼睁睁地看着终端份额继续流失。”

不可否认的是,上述某车企工程师的回答已经可以反映出目前大部分参与者的困境。而比亚迪通过推出DM-i无疑定位于整个混装市场,设置了难以逾越的“硬门槛”。

7

7

潜台词似乎在说:“即使你能在某个技术参数上做得比我好,但一旦到了最后的落地水平,成本劣势就会迅速显现。”也正是有了这把“尖刀”在手,比亚迪才逐渐掌握了定价权和主动权,推上一个新台阶。

但是,历史经验告诉我们,任何事物都有两面性。成功实现多维平衡,的确是DM-I最锋利的刀刃。

预计平淡方面,DM-i更快实现外供,让除比亚迪外的其他品牌共享,扩大规模效应,是当务之急。

至于意义,很简单:在混改市场没有今天这么火的时候,以本田、丰田为代表的日系轻混阵营才是终端的绝对王者。技术壁垒的存在,让凯美瑞和雅阁以比传统燃油车更低的综合能耗,不断收割潜在用户。

8

8

隐患在于,“两个领域”从一开始就没有考虑对外开放相应的混合专利局。最终间接的赚了个盆满钵满,但是产品本身的市场份额并没有得到更显著的跃升。换句话说,它没有利用技术本身的独特性在中国赢得更大的份额和话语权。

也正因为如此,比亚迪才有机会借助插电式混合动力赛道,绕过街区,弯道超车。DM-i的异军突起和收获认可也是最好的佐证。

同时,有了前车之鉴的存在,也让他知道,在瞬息万变的时刻,任何人都有可能被完全取代,暂时的领先不算什么。比起一枝独秀,百花齐放或许是最好的结局。

可以预见的是,这家自称“新能源领军者”的车企,未来还有很多困难需要克服。反而和身边几个买了插电式混动车型的朋友交流后发现,车辆加油情况下的真实油耗并没有讨论。相应的舒适配置和智能配置足够丰富;最关键的一点是,相比同级别的传统燃油车,价格不会高太多,而且诚意满满,这才是他们最关心的。

6

6

这对每一个想抢“蛋糕”的车企的供应链控制能力、成本优化能力、制造能力都提出了非常严格的要求。众所周知,经过多年的整合和培育,比亚迪在上述维度上已经具备了一定的优势。

“DM-i系统定价这么低,其实不仅让我们觉得不舒服,也让很多其他想努力的品牌,尤其是合资企业。不管后续如何,赔钱赚吆喝肯定是要的,但如果继续按照自己既定的策略走下去,就会眼睁睁地看着终端份额继续流失。”

不可否认的是,上述某车企工程师的回答已经可以反映出目前大部分参与者的困境。而比亚迪通过推出DM-i无疑定位于整个混装市场,设置了难以逾越的“硬门槛”。

7

7

潜台词似乎在说:“即使你能在某个技术参数上做得比我好,但一旦到了最后的落地水平,成本劣势就会迅速显现。”也正是有了这把“尖刀”在手,比亚迪才逐渐掌握了定价权和主动权,推上一个新台阶。

但是,历史经验告诉我们,任何事物都有两面性。成功实现多维平衡,的确是DM-I最锋利的刀刃。

预计平淡方面,DM-i更快实现外供,让除比亚迪外的其他品牌共享,扩大规模效应,是当务之急。

至于意义,很简单:在混改市场没有今天这么火的时候,以本田、丰田为代表的日系轻混阵营才是终端的绝对王者。技术壁垒的存在,让凯美瑞和雅阁以比传统燃油车更低的综合能耗,不断收割潜在用户。

8

8

隐患在于,“两个领域”从一开始就没有考虑对外开放相应的混合专利局。最终间接的赚了个盆满钵满,但是产品本身的市场份额并没有得到更显著的跃升。换句话说,它没有利用技术本身的独特性在中国赢得更大的份额和话语权。

也正因为如此,比亚迪才有机会借助插电式混合动力赛道,绕过街区,弯道超车。DM-i的异军突起和收获认可也是最好的佐证。

同时,有了前车之鉴的存在,也让他知道,在瞬息万变的时刻,任何人都有可能被完全取代,暂时的领先不算什么。比起一枝独秀,百花齐放或许是最好的结局。

可以预见的是,这家自称“新能源领军者”的车企,未来还有很多困难需要克服。

“这一次,零跑真的下定决心改变,之前我们可能不太会和外界进行过多地交流,更多是闷着头做事。而此刻,更想把自己做了什么,向所有人讲出来。

1900/1/1 0:00:00网易汽车4月26日报道日前,网易汽车从相关渠道获悉,一汽大众新速腾(参数丨图片)将于6月底正式上市。

1900/1/1 0:00:00作者王一萍编辑王鑫来源汽车预言家近日,据外媒报道的一份相关数据显示,在2021年中,全球电动汽车销量达到460万辆,相比2020年增长了一倍多。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯氢燃料电池可以将氢转化为电力,而且所产生的副产物只有水蒸汽,是一种颇具吸引力、更加环保的便携式电源替代品,尤其是在汽车领域。

1900/1/1 0:00:00当公路上燃油汽车内燃机产生的震动和排放的有气体正逐渐被电动汽车的平稳和静音所取代之时,所熟悉的世界正在发生剧变。

1900/1/1 0:00:00“你们现在的车加一套PHEV插混系统需要计入多少成本?”今年年初《汽车公社》询问一家合资品牌车企。“8万元。”实际上,这基本是中国市场中所有合资品牌的平均数。

1900/1/1 0:00:00