线控底盘作为智能化和电气化的重要交汇点,正在国内掀起布局投资热潮。

放眼市场,近两年,以伯特利、拓普集团为代表的本土技术提供商,以及长城、比亚迪、吉利、杜畿等整车企业,都在争先恐后地发力线控底盘。截至目前,在关键的线控制动领域,国内已有几家企业成功实现了相关产品的小批量量产,并初步实现了国产化。在线控转向领域,一些企业也在积极布局,不断开拓国产替代的发展新局面。

出于对国产线控机箱广阔市场前景的认可,资本市场投资者也在密集驻足加价。近日,线控底盘赛道“黑马”选手力科科技宣布获得多家国内外头部投资机构近2亿元投资。据了解,力科成立仅半年,充分凸显了市场的认可。未来,新的融资将用于最新一代线控制动产品的量产。

图片来源:栗坤科技

线装机箱迎来窗口期,本土企业密集分布。

所谓线控底盘,顾名思义就是用线控技术取代传统的机械结构,通过传感器将驾驶员的操作动作转化为电信号,实现对车辆制动和转向的控制。

由于技术门槛高,外资企业整体布局相对较早,线控机箱市场长期被国际Tier1垄断。近两年来,我国新能源汽车和智能驾驶的快速发展,对线控底盘的需求提出了新的定义。抓住这一重要窗口期,一批本土企业乘势而上。

尤其是能够通过高效稳定的制动控制,帮助新能源汽车回收制动能量,有效提高车辆寿命,缓解里程焦虑,更准确地响应AEB、ACC等自动驾驶系统发出的制动请求,提高驾驶安全性和可靠性的核心线控制动技术,正在成为本土企业的重点。

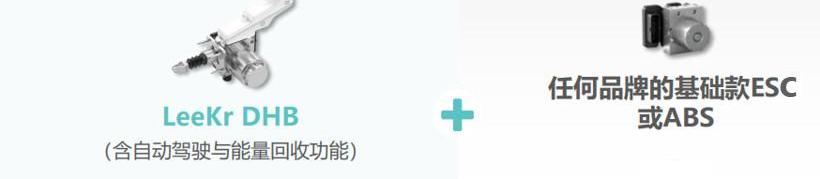

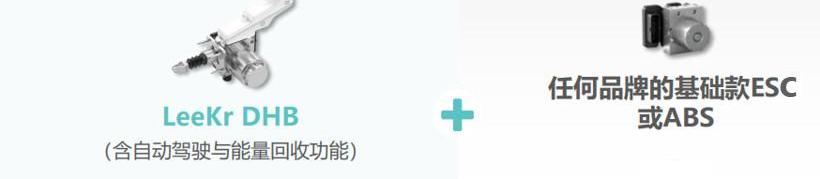

瞄准电气化和智能化发展的核心领域,栗坤科技选择从最难的线控制动系统切入。虽然成立时间不长,但李克特科技已经成功研发了全液压解耦线控制动系统DHB,集自动驾驶和能量回收功能于一体,不仅可以实现线控制动功能的踏板解耦,还可以匹配任何品牌的基础ESC或ABS(防抱死制动系统)产品,大大减少主机厂的开发时间和研发支出,同时还可以匹配ESC实现制动冗余,这是L3及以上自动驾驶汽车的刚需。

Likelik DHB可以通过深度集成的能量回收算法和支持自动驾驶的算法,帮助新能源汽车提升16%-20%的整体续航里程。与传统制动系统相比,在自动驾驶功能中,百公里初速度下制动距离可缩短13米。

液压解耦电子制动系统DHB,图片来源:栗坤科技

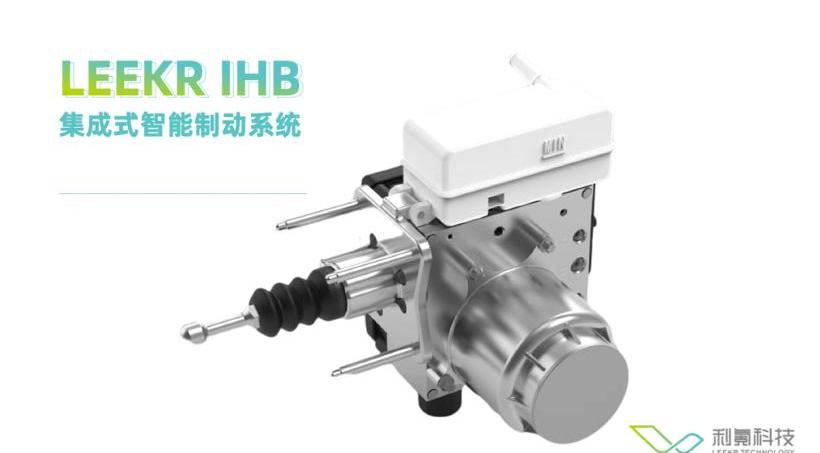

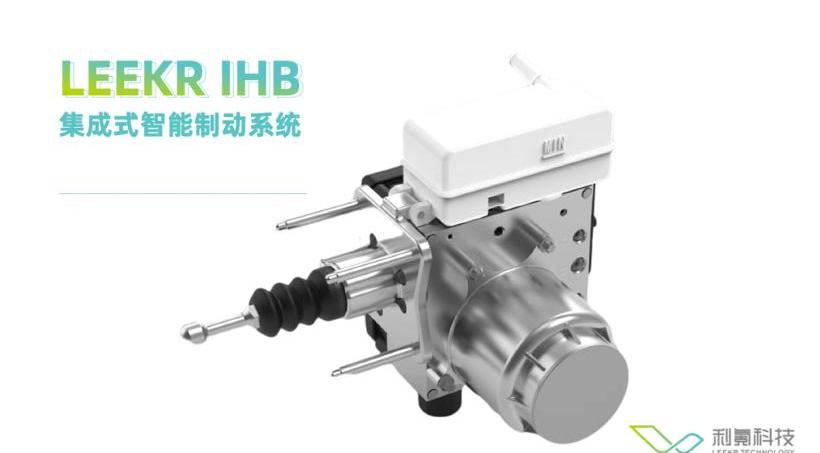

通过进一步整合DHB和车辆稳定性控制相关功能,李克特还开发了一箱集成智能制动系统IHB,形成了两箱(DHB+ESC)和一箱(IHB)同时全液压解耦的产品布局。其中,DHB将于今年年中正式量产,IHB将于今年下半年正式量产。因此,栗坤科技将成为国内首家全液压解耦线控系统供应商和首批一箱线控产品。

集成智能制动系统IHB,图片来源:栗坤科技

然而,从技术路线来看,在线合作领域……rol dynamics,两箱方案在国内还是主流,已经初步量产。虽然一箱方案在性能和成本上有优势,但由于集成度更高,技术难度更大,只有博世、大陆、ZF天合、伯特利等少数企业具备大规模量产能力。

Likelik科技认为,一箱和两箱路线有望在未来很长一段时间内并存。其中,one-box本身搭载能量回收算法,成本更低,更符合当前新能源汽车的快速爆发需求。两箱方案,由于可以通过电子助力制动系统与ABS或ESC形成制动冗余,更能满足高级自动驾驶所需的高安全性冗余。

其实业内还有另外一种解决方案,那就是一箱方案加一个冗余模块也能满足高级别自动驾驶的冗余要求,比如博世的IPB+RBU组合。在栗坤科技看来,随着高端自动驾驶产品的逐步落地,类似DHB+ESC的双箱方案将成为自动驾驶冗余备份的主流趋势。

栗坤技术刷新线控刹车量产速度的秘诀是什么?

在线控领域,虽然本土企业已实现小规模量产,但现阶段市场仍由国外Tier1巨头主导。主流解决方案包括博世的iBooster+ESP和IPB、大陆集团的MK C1和ZF的IBC,整体市场份额约为95%。在如此严峻的市场格局下,栗坤科技能迅速赢得众多汽车制造商和投资者的青睐,背后的原因令人好奇。

要知道,过去开发一款线控制动产品大概需要五年的时间,而且要经过大量的测试才能达到量产。近两年,随着整车迭代升级的加速,同时,市场竞争也越来越激烈。研发周期虽然缩短了,但也就三年左右。

团队成立仅两年,栗坤科技就实现了从产品开发到量产前的测试验证阶段。今年3月完成了国内6家车企9款车型的冬季标定测试,首款线控产品将于2022年年中在车企量产。从来没有一家公司能够在如此短的时间内快速获得众多头部车企的主要车模定点,这可谓是行业奇迹。

立克力科技2022牙克石冬季测试,图片来源:立克力科技

梳理背后的原因,很重要的一点就是氪星科技路线的先进性。

在线控制领域,目前国内很多企业通过解耦空行程实现机械半解耦,空行程长度一般在10 mm左右,这种结构容易导致驾驶员在极端工况下不制动而踩踏板,能量回收水平和系统故障减速度也会因为空行程的存在而受到限制。

意识到这一点,栗坤科技在成立之初就在技术方案和产品结构上进行了全新的布局,选择了全液压解耦技术路线,即通过制动踏板与液压机构的解耦,实现更真实、细腻、可靠的踏板感受体验。此外,由于这种结构没有踏板空行程,在任何情况下驾驶员踩下制动踏板,整车都能立即减速,可以实现更高的能量回收效率,避免主动建立压力时踏板下沉。

事实上,栗坤科技并不是第一家采用这一技术路线的企业,但业界目前仍处于研发阶段,且据报道相关解决方案并未真正量产,这也从侧面证明了这一技术方案的高壁垒。

“为了实现纯液压解耦,必须引入线性电磁阀来调节电流,根据压差精确控制电流。该技术在国内技术壁垒较高,纯液压解耦对控制算法要求较高。”栗坤科技指出。

电磁阀作为液压解耦方案的重要核心执行机构,涉及多个技术领域,包括……丁机械、电、磁、流体、热等学科。它不仅需要设计过程中电磁场、流场、温度场等场的耦合,还需要在制造过程中考虑材料特性和热处理工艺的配合。所以长期被国外巨头垄断,大部分本土玩家只能选择外采。尽管如此,李克特还是选择了自研自产,以期通过掌握这一核心技术的自主性,更好地实现在线底盘控制领域的产品迭代和技术升级。据悉,栗坤也是国内少数几个掌握线性电磁阀电磁场技术的零部件企业之一。

图片来源:栗坤科技

Likelik科技不仅将“解耦”的思想应用于产品设计,还包括商业模式。基于全液压解耦,栗坤科技可以通过软件算法定制主机厂不同踏板样式的要求,可以匹配任何品牌的基础ESC或ABS,给汽车厂更大的选择自由,打破了过去外资企业线控制动系统和ESC需要捆绑的行业“潜规则”。尤其是在自动驾驶等新技术的探索上,栗坤科技摒弃了以往传统厂商主导的“黑箱”模式,可以与主机厂进行深度协作,共同进行定制化研发,与主机厂更好地探索更高阶的自动驾驶功能、更高效的能量回收系统,提升车辆性能。

此外,核心团队本身在线控机箱领域有着丰富的经验,这也是栗坤科技产品快速落地的重要原因。据了解,栗坤科技创始团队在机箱行业深耕数十年。R&D核心人员主要来自博世、ZF、mainland China、华为等各大厂商,平均工作年限超过10年。

Likelik Technology首席执行官惠志峰曾负责博世早期线控制动项目在中国的业务拓展。Likelik的核心R&D团队参与了ZF和博世的第一个项目的落地和R&D。该项目具有丰富的量产经验,被业界认为是国内少有的具备线控底盘平台完整开发能力和应用落地能力的团队。正因为如此,在最初的产品规划中,栗坤科技选择先从线控起步,某种程度上也是过去经验的延续。

继续拓展产品线,重新定义底盘新时代

随着各种力量的密集涌入,自控底盘履带不断被引爆。根据相关预测数据,国内乘用车线控转向市场将从2023年开始逐步爆发,预计2025年左右将达到70亿元左右的市场规模。届时,国内乘用车线控产品整体市场规模将超过400亿元,底盘线控整体市场规模将达到1000亿元,这无疑是一个巨大的蓝海市场。

为此,栗坤科技除了积极推进头部车企线控底盘定点项目大规模量产外,还不断扩充产品线。目前,在线控制和转向领域,栗坤科技已经开始了前期的资源布局,并计划明年进一步加大R&D投资。

这与市场整体节奏基本一致。线控转向作为自动驾驶的标准,受到技术难度的限制,需要很高的安全性和冗余度。现阶段大部分产品处于研发阶段,如Bosch、Jettaggart、Nexter、Schaeffler等线控转向产品,预计最快在2023年左右量产。此外,据栗坤科技透露,公司还联合造车新势力积极布局新一代线控制动产品(EMB和底盘域控制器),并与主机厂进行深度合作,开发并逐步完善底盘产品布局,重点实现线控底盘的国产化发展。

< img alt = "比亚迪,长城,杜畿" src = "/eeimg/jndp/img/202……303190440090080/6.jpg"/>

图片来源:栗坤科技

为了支撑上述目标的实现,栗坤科技也在加大人才储备的投入,计划在珠三角、长三角等汽车产业集中的地区布局R&D中心,实现多地协同发展,更好更快地满足和响应周边汽车企业客户的需求。预计今年年底人数将达到150人左右。

考虑到新能源汽车和智能驾驶的快速发展,驱动市场对线控底盘的需求与日俱增,持续的产能扩张也是现阶段Likelik科技关注的重点。目前,Likelik Technology位于上海闵行的工厂可实现年产30万套DHB/IHB产品。从下半年开始,Likelik将继续投资第二、第三条生产线,预计最终产能将达到900-120万套。

线控底盘国产替代是大势所趋,激战的大幕已经拉开。接下来,随着各企业产品的陆续落地,拥有优秀产品力和快速量产落地能力的新一代本土Tier 1有望重新定义底盘新时代。谁来逐鹿中原?让我们拭目以待。

线控底盘作为智能化和电气化的重要交汇点,正在国内掀起布局投资热潮。

线控底盘作为智能化和电气化的重要交汇点,正在国内掀起布局投资热潮。

放眼市场,近两年,以伯特利、拓普集团为代表的本土技术提供商,以及长城、比亚迪、吉利、杜畿等整车企业,都在争先恐后地发力线控底盘。截至目前,在关键的线控制动领域,国内已有几家企业成功实现了相关产品的小批量量产,并初步实现了国产化。在线控转向领域,一些企业也在积极布局,不断开拓国产替代的发展新局面。

出于对国产线控机箱广阔市场前景的认可,资本市场投资者也在密集驻足加价。近日,线控底盘赛道“黑马”选手力科科技宣布获得多家国内外头部投资机构近2亿元投资。据了解,力科成立仅半年,充分凸显了市场的认可。未来,新的融资将用于最新一代线控制动产品的量产。

图片来源:栗坤科技

线装机箱迎来窗口期,本土企业密集分布。

所谓线控底盘,顾名思义就是用线控技术取代传统的机械结构,通过传感器将驾驶员的操作动作转化为电信号,实现对车辆制动和转向的控制。

由于技术门槛高,外资企业整体布局相对较早,线控机箱市场长期被国际Tier1垄断。近两年来,我国新能源汽车和智能驾驶的快速发展,对线控底盘的需求提出了新的定义。抓住这一重要窗口期,一批本土企业乘势而上。

尤其是能够通过高效稳定的制动控制,帮助新能源汽车回收制动能量,有效提高车辆寿命,缓解里程焦虑,更准确地响应AEB、ACC等自动驾驶系统发出的制动请求,提高驾驶安全性和可靠性的核心线控制动技术,正在成为本土企业的重点。

瞄准电气化和智能化发展的核心领域,栗坤科技选择从最难的线控制动系统切入。虽然成立时间不长,但李克特科技已经成功研发出全液压解耦线控系统DHB,集自动驾驶和能量回收功能于一体,不仅可以实现线控功能的踏板解耦,还可以匹配任何品牌……基本ESC或ABS(防抱死制动系统)产品的,大大减少主机厂的开发时间和研发支出,同时可以配合ESC实现制动冗余,这是L3及以上自动驾驶汽车的刚需。

Likelik DHB可以通过深度集成的能量回收算法和支持自动驾驶的算法,帮助新能源汽车提升16%-20%的整体续航里程。与传统制动系统相比,在自动驾驶功能中,百公里初速度下制动距离可缩短13米。

液压解耦电子制动系统DHB,图片来源:栗坤科技

通过进一步整合DHB和车辆稳定性控制相关功能,李克特还开发了一箱集成智能制动系统IHB,形成了两箱(DHB+ESC)和一箱(IHB)同时全液压解耦的产品布局。其中,DHB将于今年年中正式量产,IHB将于今年下半年正式量产。因此,栗坤科技将成为国内首家全液压解耦线控系统供应商和首批一箱线控产品。

集成智能制动系统IHB,图片来源:栗坤科技

但从技术路线上看,在线控动态领域,国内仍以两箱方案为主流,并已初步量产。虽然一箱方案在性能和成本上有优势,但由于集成度更高,技术难度更大,只有博世、大陆、ZF天合、伯特利等少数企业具备大规模量产能力。

Likelik科技认为,一箱和两箱路线有望在未来很长一段时间内并存。其中,one-box本身搭载能量回收算法,成本更低,更符合当前新能源汽车的快速爆发需求。两箱方案,由于可以通过电子助力制动系统与ABS或ESC形成制动冗余,更能满足高级自动驾驶所需的高安全性冗余。

其实业内还有另外一种解决方案,那就是一箱方案加一个冗余模块也能满足高级别自动驾驶的冗余要求,比如博世的IPB+RBU组合。在栗坤科技看来,随着高端自动驾驶产品的逐步落地,类似DHB+ESC的双箱方案将成为自动驾驶冗余备份的主流趋势。

栗坤技术刷新线控刹车量产速度的秘诀是什么?

在线控领域,虽然本土企业已实现小规模量产,但现阶段市场仍由国外Tier1巨头主导。主流解决方案包括博世的iBooster+ESP和IPB、大陆集团的MK C1和ZF的IBC,整体市场份额约为95%。在如此严峻的市场格局下,栗坤科技能迅速赢得众多汽车制造商和投资者的青睐,背后的原因令人好奇。

要知道,过去开发一款线控制动产品大概需要五年的时间,而且要经过大量的测试才能达到量产。近两年,随着整车迭代升级的加速,同时,市场竞争也越来越激烈。研发周期虽然缩短了,但也就三年左右。

团队成立仅两年,栗坤科技就实现了从产品开发到量产前的测试验证阶段。今年3月完成了国内6家车企9款车型的冬季标定测试,首款线控产品将于2022年年中在车企量产。从来没有一家公司能够在如此短的时间内快速获得众多头部车企的主要车模定点,这可谓是行业奇迹。

立克力科技2022牙克石冬季测试,图片来源:立克力科技

梳理背后的原因,很重要的一点就是氪星科技路线的先进性。

在线控制领域,目前国内很多企业通过解耦闲置str实现机械半解耦……,其长度一般在10 mm左右,这种结构容易导致驾驶员在极端工况下不制动就踩踏板,能量回收水平和系统故障减速度也会因为怠速行程的存在而受到限制。

意识到这一点,栗坤科技在成立之初就在技术方案和产品结构上进行了全新的布局,选择了全液压解耦技术路线,即通过制动踏板与液压机构的解耦,实现更真实、细腻、可靠的踏板感受体验。此外,由于这种结构没有踏板空行程,在任何情况下驾驶员踩下制动踏板,整车都能立即减速,可以实现更高的能量回收效率,避免主动建压时踏板下沉。

事实上,栗坤科技并不是第一家采用这一技术路线的企业,但业界目前仍处于研发阶段,且据报道相关解决方案并未真正量产,这也从侧面证明了这一技术方案的高壁垒。

“为了实现纯液压解耦,必须引入线性电磁阀来调节电流,根据压差精确控制电流。该技术在国内技术壁垒较高,纯液压解耦对控制算法要求较高。”栗坤科技指出。

电磁阀作为液压解耦方案的重要核心执行机构,涉及机、电、磁、液、热等多个学科的技术领域。它不仅需要设计过程中电磁场、流场、温度场等场的耦合,还需要在制造过程中考虑材料特性和热处理工艺的配合。所以长期被国外巨头垄断,大部分本土玩家只能选择外采。尽管如此,李克特还是选择了自研自产,以期通过掌握这一核心技术的自主性,更好地实现在线底盘控制领域的产品迭代和技术升级。据悉,栗坤也是国内少数几个掌握线性电磁阀电磁场技术的零部件企业之一。

图片来源:栗坤科技

Likelik科技不仅将“解耦”的思想应用于产品设计,还包括商业模式。基于全液压解耦,栗坤科技可以通过软件算法定制主机厂不同踏板样式的要求,可以匹配任何品牌的基础ESC或ABS,给汽车厂更大的选择自由,打破了过去外资企业线控制动系统和ESC需要捆绑的行业“潜规则”。尤其是在自动驾驶等新技术的探索上,栗坤科技摒弃了以往传统厂商主导的“黑箱”模式,可以与主机厂进行深度协作,共同进行定制化研发,与主机厂更好地探索更高阶的自动驾驶功能、更高效的能量回收系统,提升车辆性能。

此外,核心团队本身在线控机箱领域有着丰富的经验,这也是栗坤科技产品快速落地的重要原因。据了解,栗坤科技创始团队在机箱行业深耕数十年。R&D核心人员主要来自博世、ZF、mainland China、华为等各大厂商,平均工作年限超过10年。

Likelik Technology首席执行官惠志峰曾负责博世早期线控制动项目在中国的业务拓展。Likelik的核心R&D团队参与了ZF和博世的第一个项目的落地和R&D。该项目具有丰富的量产经验,被业界认为是国内少有的具备线控底盘平台完整开发能力和应用落地能力的团队。正因为如此,在最初的产品规划中,栗坤科技选择先从线控起步,某种程度上也是过去经验的延续。

继续拓展产品线,重新定义底盘新时代

随着各种力量的密集涌入,自控底盘履带不断被引爆。根据相关预测数据,……mestic乘用车线控转向市场将从2023年开始逐步爆发,预计2025年左右将达到70亿元左右的市场规模。届时,国内乘用车线控产品整体市场规模将超过400亿元,底盘线控整体市场规模将达到1000亿元,这无疑是一个巨大的蓝海市场。

为此,栗坤科技除了积极推进头部车企线控底盘定点项目大规模量产外,还不断扩充产品线。目前,在线控制和转向领域,栗坤科技已经开始了前期的资源布局,并计划明年进一步加大R&D投资。

这与市场整体节奏基本一致。线控转向作为自动驾驶的标准,受到技术难度的限制,需要很高的安全性和冗余度。现阶段大部分产品处于研发阶段,如Bosch、Jettaggart、Nexter、Schaeffler等线控转向产品,预计最快在2023年左右量产。此外,据栗坤科技透露,公司还联合造车新势力积极布局新一代线控制动产品(EMB和底盘域控制器),并与主机厂进行深度合作,开发并逐步完善底盘产品布局,重点实现线控底盘的国产化发展。

图片来源:栗坤科技

为了支撑上述目标的实现,栗坤科技也在加大人才储备的投入,计划在珠三角、长三角等汽车产业集中的地区布局R&D中心,实现多地协同发展,更好更快地满足和响应周边汽车企业客户的需求。预计今年年底人数将达到150人左右。

考虑到新能源汽车和智能驾驶的快速发展,驱动市场对线控底盘的需求与日俱增,持续的产能扩张也是现阶段Likelik科技关注的重点。目前,Likelik Technology位于上海闵行的工厂可实现年产30万套DHB/IHB产品。从下半年开始,Likelik将继续投资第二、第三条生产线,预计最终产能将达到900-120万套。

线控底盘国产替代是大势所趋,激战的大幕已经拉开。接下来,随着各企业产品的陆续落地,拥有优秀产品力和快速量产落地能力的新一代本土Tier 1有望重新定义底盘新时代。谁来逐鹿中原?让我们拭目以待。

自2021年起,智能底盘概念快速走红,并受到资本市场关注。相关产业链企业如悠跑科技、同驭汽车、英创汇智、格陆博、拿森科技、南京经纬达、海之博等频频曝出融资信息。

1900/1/1 0:00:002021年,在新能源汽车和出口量高涨的情况下,我国乘用车产销以2110万辆收官,同比增长67,结束了连续三年的下跌局面。

1900/1/1 0:00:00近日,宁德时代获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员R10003动力电池系统证书。

1900/1/1 0:00:002022年6月2日12时00分,“吉利未来出行星座”首轨九星在西昌卫星发射中心以一箭九星方式成功发射,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

1900/1/1 0:00:00近年来,随着中国品牌汽车全球化战略提速,以及特斯拉、宝马等外资企业助推下,我国汽车出口业务快速提升。以宁德时代、福耀玻璃为代表的汽车零部件企业的崛起,也推动了我国汽车零部件出口订单快速增长。

1900/1/1 0:00:00Jeep在国内市场上又一次高开低走了。

1900/1/1 0:00:00