1978年10月,美国通用汽车公司董事长亲自率团来华访问十堰第二汽车公司。当时,我们第一次听说合资企业。经过层层报道,这件事传到了邓小平手中。看完后,他不仅圈出了它,还在建议合资的简报内容旁边批准了“可以合资”。从那时起,监禁的想法被洗去了,中国汽车工业40年的改革开放翻开了新的一页。那么,以前的“合资企业”和现在的“合资公司”有什么区别呢?股比放开后,为什么外国投资者仍然选择与中国汽车公司联合,而不是独立?让我们看看时间线,通过这40年汽车行业的变化来解决这些疑问。

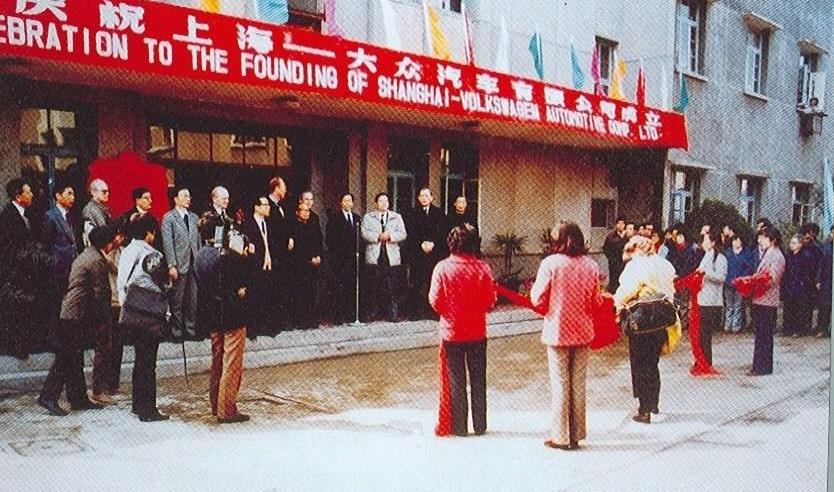

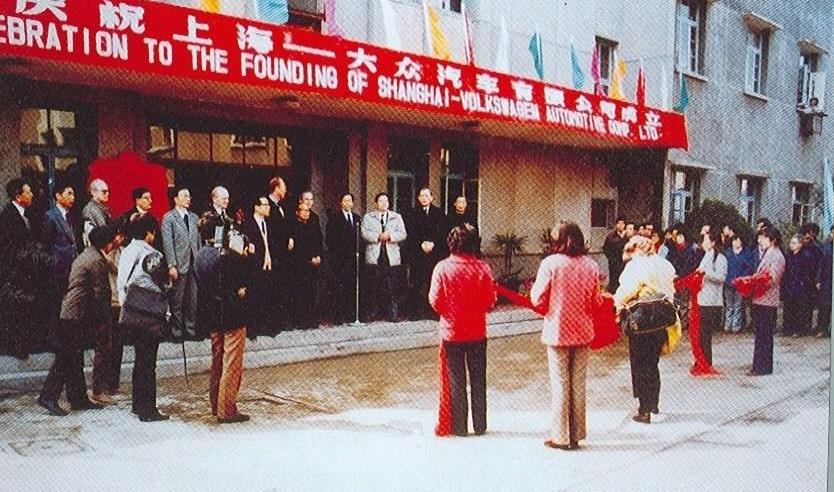

“技术市场”:引入了“外国血统”,但股票比例红线不容触碰。1985年3月,上海大众成为改革开放后中国第一家汽车合资企业,中德投资比例均占50%,合同期25年。上汽大众的成立也被认为是中国现代汽车工业的诞生,标志着中国汽车工业进入了从计划经济体制向市场经济体制的过渡期。

当上汽大众开始生产时,它甚至找不到一家有能力支持桑塔纳的公司,甚至连一颗螺丝钉都找不到。但在那之后,在大约10年的时间里,中国汽车打破了体制束缚,努力追赶,取得了显著成效。汽车是国家决定的支柱产业,其控制非常成功。为了确保中国汽车业能够通过“以市场换技术”来提高竞争力,1994年开始实行股份比例红线管制,至今已有20多年。1994年,国务院发布的《汽车工业产业政策》第六章第32条规定:生产汽车、摩托车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方股份比例不得低于50%。这是汽车行业限制外资股的最早来源。此外,这一限制被列入《外商投资限制产业目录》(以下简称《目录》)。要知道,每三到四年,政府部门都会对《目录》进行一次修订。到2017年版,《目录》已经进行了第七次修订。可以明显感受到的是,《目录》中对外商在华投资的限制措施越来越少,中国市场也越来越开放。但即便如此,汽车制造业外资股比不超过50%的红线仍然无法逾越,外国投资者也无法自建工厂。所谓“技术的市场”,给中国汽车企业带来的不仅是更好的技术投入,还有先进的制度和标准、客观的利润和销量。可以说,中国汽车仍处于积极寻求“外来源”发展的阶段。当然,在巨大市场的诱惑下,外资也欣然接受。然而,在“你爱我”这句话里总有一点不情愿。由于政策限制,雄心勃勃的外国投资者无法真正控制合资汽车公司的话语权,更不用说想在中国建厂了。然而,这种情况最终在2018年被扭转。

股比开启新时代:宝马“吞并”华晨宝马,特斯拉在上海建厂。2018年4月17日,国家发展改革委宣布,汽车行业将按类型实施过渡性开放:2018年取消特种车和新能源车外资股比限制;2020年,取消对商用车外资股比的限制;2022年,取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不得超过两家的限制;

通过五年的过渡期,汽车行业将完全取消限制。已经画了20多年的股票比率红线已经被打破。中外合资生产企业中方股份比例不低于50%的政策已经成为历史。2018年10月11日,华晨宝马成立15周年,业内重磅消息发布。宝马加大投资,实现持股比例75%,也开启了股比释放的第一。然而,最强大的是特斯拉。经过与上海政府一年多的沟通,特斯拉仍未能与上海政府达成一致,分歧在于合资股比的结构。今年,新能源汽车外资股比限制被取消,这意味着马斯克终于可以随心所欲地在中国建厂了。根据最新消息,特斯拉上海工厂已经开始吊装车顶格栅,将于今年年底完工。

最近,公众坐不住了。在大众汽车3月举行的年度媒体发布会上,大众汽车集团全球管理委员会主席迪斯博士首次公开表示,“随着外国在华投资限制的开放,大众汽车可能会考虑在2019年至2020年调整其在中国的股比。”

显然,股份比例的自由化对包括戴姆勒集团、宝马集团、通用汽车和丰田汽车在内的全球公司来说是一个令人兴奋的消息,因为我们不仅可以增加资本和扩大股份比例,还可以建立自己的工厂,使中国的生产和商业变革更加容易。对于中国本土汽车公司来说,压力更大。然后,这个时候,一个明显的问题也出现了:既然取消了合资企业的股比限制,跨国汽车公司可以在中国建厂,为什么除了特斯拉,这些外国投资者不说他们会自己建厂?相反,他们与自己的品牌建立了合资企业?合资新能源汽车是主流,“中国血统”更为重要。特斯拉是一家专注于新能源汽车的车企,与宝马、戴姆勒、大众等传统车企并不完全相同。它有自己的个性化发展战略。该协会秘书长崔东树表示,特斯拉在中国的全资工厂应该说是一个完全独特的案例。“应该说,外资企业在中国设立工厂实际上是一种误解。因为目前只有纯电动汽车企业的工厂才能在中国建立,而且完成的速度会很慢。因此,对于外国投资者来说,与中国合资是目前的最佳选择,独立不是最佳利益选择。”e“除了政策和利益的考虑,我们还可以从以下两点来思考。首先,这应该从中外合资的趋势和趋势来看。20年来,中外合资的潮流已经从传统的汽车合资转向了新能源汽车合资大众、众泰、福特、北汽、戴姆勒成为主流,中国自主车企也在新能源领域占据一席之地。该政策还将在2020年之前重点关注新能源汽车。与外国投资相比,中国更了解审批流程和政策要求,尤其是在最近出台补贴退坡新政策后,中国在合资企业中的作用变得尤为重要。因此,在新能源时代,外国投资者可以从合资企业中受益更多。此外,与传统汽车相比,自主品牌在新能源领域具有足够的先行者优势。中国汽车协会数据显示,2018年,中国新能源汽车产销双双突破100万辆大关,占全球新能源汽车总销量的53%以上。与此同时,中国动力电池出货量同比增长46%,并继续保持高速增长态势。这意味着中国汽车企业在新能源领域已经有了相对成熟的运营机制……

他们已经进入了一个成熟的阶段。即使外资企业成为常态,它们也不会抢占比以前更大的市场份额。基于以上两点可以看出,在新能源汽车时代,外资在中国和世界的进一步发展离不开“中国血统”。

其次,人们对外国投资有更多的担忧。当中国宣布进一步向外国汽车公司开放中国汽车行业的措施时,《纽约时报》报道称,外国汽车公司认为中国进一步放开汽车行业外国投资的措施过于狭隘和模糊,无法改变其现有业务。福特亚太区产品开发副总裁Trevor Worthington公开表示,在这样一个不同的市场,认为(外国车企)可以自己做是疯狂的。外国公司高管表示,如果合资企业独立建厂,他们将有太多事情需要重新考虑。例如,供应链、政府关系、市场研究等。他们认为,如果是这样,就像一张白纸要重新写一样,过去的努力可能毫无意义。丰田、日产、奥迪等高管均表示,目前的车型运行良好,仍将维持目前的合资结构。截至目前,长城和宝马、吉利和戴姆勒都宣布成立合资公司进行联合经营。那么,让我们以吉利戴姆勒为例,看看这背后有什么深刻的含义和奥秘。

案例研究:吉利和戴姆勒成立合资公司,共同运营smart。3月28日,吉利和戴姆勒宣布将成立合资公司,在全球范围内共同运营智能品牌,努力将智能打造成全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司总部设在中国,双方各持有50%的股份。根据合资协议,新一代纯电动智能将由梅赛德斯-奔驰全球设计部门设计,吉利控股全球研发中心将负责工程研发。新车型将在中国的一家全新工厂生产,预计将于2022年投放市场并在全球销售。

这家合资企业发展的最大重点在于平等对话。这一次,不再是跨国车企和中国车企在中国建厂的传统模式,而是双方以50:50的方式运营整个品牌和公司。过去,外国品牌在中国的合资企业只针对中国市场,而吉利和戴姆勒的合资企业则针对整个世界。过去,外国品牌与中国企业合资的本质是引入技术后提高当地的适应性,但现在吉利和戴姆勒更像是取长补短,相互结合。此次吉利能够承担产品研发,说明吉利的技术储备得到了戴姆勒的认可。此外,其更深层次的意义在于吉利汽车的话语权及其在全球化道路上的进步,这是“中国血统”走出去的起点。崔东树表示,吉利与戴姆勒的合作应该说是一次积极的合作,是戴姆勒及其对新市场和新产品的新研究的积极诉求。由此可见,在竞争更加激烈的汽车市场中,优秀企业之间的资本组合将成为一种新趋势。中国汽车企业要做大做强,就必须扎根中国,向全球发展。吉利此前收购沃尔沃、收购宝腾莲花,以及戴姆勒与戴姆勒合资组建高端出行公司,都是吉利全球布局的一部分,核心是构建其汽车行业的全球价值链。可以说,这是中国汽车企业整合优质资源,在全球视野和格局下发展创新,融入全球发展潮流必不可少的一步。结论在新能源汽车快速发展的时代,我们迎来了一个更加开放的市场。如今,在股比自由化的大趋势下,我相信未来会有更多像吉利戴姆勒这样的案例,这将促进平等对话和……

中国汽车公司和外国汽车公司之间的运营。从最初引入“外国血统”到现在“中国血统”走出去,是40年不间断的努力。也许人们会说,这些合资企业的未来是不确定的,但我们可以看到的是,中国车企真的开始“站起来”了。1978年10月,美国通用汽车公司董事长亲自率团来华访问十堰第二汽车公司。当时,我们第一次听说合资企业。经过层层报道,这件事传到了邓小平手中。看完后,他不仅圈出了它,还在建议合资的简报内容旁边批准了“可以合资”。从那时起,监禁的想法被洗去了,中国汽车工业40年的改革开放翻开了新的一页。那么,以前的“合资企业”和现在的“合资公司”有什么区别呢?股比放开后,为什么外国投资者仍然选择与中国汽车公司联合,而不是独立?让我们看看时间线,通过这40年汽车行业的变化来解决这些疑问。

“技术市场”:引入了“外国血统”,但股票比例红线不容触碰。1985年3月,上海大众成为改革开放后中国第一家汽车合资企业,中德投资比例均占50%,合同期25年。上汽大众的成立也被认为是中国现代汽车工业的诞生,标志着中国汽车工业进入了从计划经济体制向市场经济体制的过渡期。

当上汽大众开始生产时,它甚至找不到一家有能力支持桑塔纳的公司,甚至连一颗螺丝钉都找不到。但在那之后,在大约10年的时间里,中国汽车打破了体制束缚,努力追赶,取得了显著成效。汽车是国家决定的支柱产业,其控制非常成功。为了确保中国汽车业能够通过“以市场换技术”来提高竞争力,1994年开始实行股份比例红线管制,至今已有20多年。1994年,国务院发布的《汽车工业产业政策》第六章第32条规定:生产汽车、摩托车和发动机产品的中外合资、合作企业的中方股份比例不得低于50%。这是汽车行业限制外资股的最早来源。此外,这一限制被列入《外商投资限制产业目录》(以下简称《目录》)。要知道,每三到四年,政府部门都会对《目录》进行一次修订。到2017年版,《目录》已经进行了第七次修订。可以明显感受到的是,《目录》中对外商在华投资的限制措施越来越少,中国市场也越来越开放。但即便如此,汽车制造业外资股比不超过50%的红线仍然无法逾越,外国投资者也无法自建工厂。所谓“技术的市场”,给中国汽车企业带来的不仅是更好的技术投入,还有先进的制度和标准、客观的利润和销量。可以说,中国汽车仍处于积极寻求“外来源”发展的阶段。当然,在巨大市场的诱惑下,外资也欣然接受。然而,在“你爱我”这句话里总有一点不情愿。由于政策限制,雄心勃勃的外国投资者无法真正控制合资汽车公司的话语权,更不用说想在中国建厂了。然而,这种情况最终在2018年被扭转。

股比开启新时代:宝马“吞并”华晨宝马,特斯拉在上海建厂。2018年4月17日,国家发展改革委宣布,汽车行业将按类型实施过渡性开放:2018年取消特种车和新能源车外资股比限制;

2020年,取消对商用车外资股比的限制;2022年,取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不得超过两家的限制;

通过五年的过渡期,汽车行业将完全取消限制。已经画了20多年的股票比率红线已经被打破。中外合资生产企业中方股份比例不低于50%的政策已经成为历史。2018年10月11日,华晨宝马成立15周年,业内重磅消息发布。宝马加大投资,实现持股比例75%,也开启了股比释放的第一。然而,最强大的是特斯拉。经过与上海政府一年多的沟通,特斯拉仍未能与上海政府达成一致,分歧在于合资股比的结构。今年,新能源汽车外资股比限制被取消,这意味着马斯克终于可以随心所欲地在中国建厂了。根据最新消息,特斯拉上海工厂已经开始吊装车顶格栅,将于今年年底完工。

最近,公众坐不住了。在大众汽车3月举行的年度媒体发布会上,大众汽车集团全球管理委员会主席迪斯博士首次公开表示,“随着外国在华投资限制的开放,大众汽车可能会考虑在2019年至2020年调整其在中国的股比。”

显然,股份比例的自由化对包括戴姆勒集团、宝马集团、通用汽车和丰田汽车在内的全球公司来说是一个令人兴奋的消息,因为我们不仅可以增加资本和扩大股份比例,还可以建立自己的工厂,使中国的生产和商业变革更加容易。对于中国本土汽车公司来说,压力更大。然后,这个时候,一个明显的问题也出现了:既然取消了合资企业的股比限制,跨国汽车公司可以在中国建厂,为什么除了特斯拉,这些外国投资者不说他们会自己建厂?相反,他们与自己的品牌建立了合资企业?合资新能源汽车是主流,“中国血统”更为重要。特斯拉是一家专注于新能源汽车的车企,与宝马、戴姆勒、大众等传统车企并不完全相同。它有自己的个性化发展战略。该协会秘书长崔东树表示,特斯拉在中国的全资工厂应该说是一个完全独特的案例。“应该说,外资企业在中国设立工厂实际上是一种误解。因为目前只有纯电动汽车企业的工厂才能在中国建立,而且完成的速度会很慢。因此,对于外国投资者来说,与中国合资是目前的最佳选择,独立不是最佳利益选择。”e“除了政策和利益的考虑,我们还可以从以下两点来思考。首先,这应该从中外合资的趋势和趋势来看。20年来,中外合资的潮流已经从传统的汽车合资转向了新能源汽车合资大众、众泰、福特、北汽、戴姆勒成为主流,中国自主车企也在新能源领域占据一席之地。该政策还将在2020年之前重点关注新能源汽车。与外国投资相比,中国更了解审批流程和政策要求,尤其是在最近出台补贴退坡新政策后,中国在合资企业中的作用变得尤为重要。因此,在新能源时代,外国投资者可以从合资企业中受益更多。此外,与传统汽车相比,自主品牌在新能源领域具有足够的先行者优势。中国汽车协会数据显示,2018年,中国新能源汽车产销双双突破100万辆大关,占全球新能源汽车总销量的53%以上。与此同时,中国动力电池出货量同比增长46%,并继续保持高速增长态势。这意味着中国汽车企业在新能源领域已经有了相对成熟的运营机制……

他们已经进入了一个成熟的阶段。即使外资企业成为常态,它们也不会抢占比以前更大的市场份额。基于以上两点可以看出,在新能源汽车时代,外资在中国和世界的进一步发展离不开“中国血统”。

其次,人们对外国投资有更多的担忧。当中国宣布进一步向外国汽车公司开放中国汽车行业的措施时,《纽约时报》报道称,外国汽车公司认为中国进一步放开汽车行业外国投资的措施过于狭隘和模糊,无法改变其现有业务。福特亚太区产品开发副总裁Trevor Worthington公开表示,在这样一个不同的市场,认为(外国车企)可以自己做是疯狂的。外国公司高管表示,如果合资企业独立建厂,他们将有太多事情需要重新考虑。例如,供应链、政府关系、市场研究等。他们认为,如果是这样,就像一张白纸要重新写一样,过去的努力可能毫无意义。丰田、日产、奥迪等高管均表示,目前的车型运行良好,仍将维持目前的合资结构。截至目前,长城和宝马、吉利和戴姆勒都宣布成立合资公司进行联合经营。那么,让我们以吉利戴姆勒为例,看看这背后有什么深刻的含义和奥秘。

案例研究:吉利和戴姆勒成立合资公司,共同运营smart。3月28日,吉利和戴姆勒宣布将成立合资公司,在全球范围内共同运营智能品牌,努力将智能打造成全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司总部设在中国,双方各持有50%的股份。根据合资协议,新一代纯电动智能将由梅赛德斯-奔驰全球设计部门设计,吉利控股全球研发中心将负责工程研发。新车型将在中国的一家全新工厂生产,预计将于2022年投放市场并在全球销售。

这家合资企业发展的最大重点在于平等对话。这一次,不再是跨国车企和中国车企在中国建厂的传统模式,而是双方以50:50的方式运营整个品牌和公司。过去,外国品牌在中国的合资企业只针对中国市场,而吉利和戴姆勒的合资企业则针对整个世界。过去,外国品牌与中国企业合资的本质是引入技术后提高当地的适应性,但现在吉利和戴姆勒更像是取长补短,相互结合。此次吉利能够承担产品研发,说明吉利的技术储备得到了戴姆勒的认可。此外,其更深层次的意义在于吉利汽车的话语权及其在全球化道路上的进步,这是“中国血统”走出去的起点。崔东树表示,吉利与戴姆勒的合作应该说是一次积极的合作,是戴姆勒及其对新市场和新产品的新研究的积极诉求。由此可见,在竞争更加激烈的汽车市场中,优秀企业之间的资本组合将成为一种新趋势。中国汽车企业要做大做强,就必须扎根中国,向全球发展。吉利此前收购沃尔沃、收购宝腾莲花,以及戴姆勒与戴姆勒合资组建高端出行公司,都是吉利全球布局的一部分,核心是构建其汽车行业的全球价值链。可以说,这是中国汽车企业整合优质资源,在全球视野和格局下发展创新,融入全球发展潮流必不可少的一步。结论在新能源汽车快速发展的时代,我们迎来了一个更加开放的市场。如今,在股比自由化的大趋势下,我相信未来会有更多像吉利戴姆勒这样的案例,这将促进平等对话和……

中国汽车公司和外国汽车公司之间的运营。从最初引入“外国血统”到现在“中国血统”走出去,是40年不间断的努力。也许人们会说,这些合资企业的未来是不确定的,但我们可以看到的是,中国车企真的开始“站起来”了。

据外媒报道,特斯拉Model3纯电动汽车在欧洲出售的首个完整月份便荣登欧洲最畅销豪华中型轿车宝座,销量一举超过奔驰C级等德系豪华车型。

1900/1/1 0:00:00图片来自“123rfcomcn”苹果首次被媒体报道造车是“造车热”刚掀起的2014年。虽然事后相关概念图被证明是网友的自由发挥,但随后几年,关于苹果造车的相关消息每隔一段时间就会出现。

1900/1/1 0:00:004月2日,工信部公示关于2015及以前年度、2016年度、2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核和2017年度、2018年度补助资金预拨审核情况,共涉及新能源汽车国补资金3103亿元。

1900/1/1 0:00:0001计划1980年代,中华人民共和国国务院总理正在出行途中,乘坐的红旗轿车却突然冒起了烟。

1900/1/1 0:00:00新野马将聚焦A0级以上乘用车,打造城镇90后的第一部车。同时,新野马也将在新能源车细分领域加快布局步伐。

1900/1/1 0:00:00根据外媒报道,宝马和戴姆勒尝试将其计划中的合作仅限于在中国联合生产一款价格亲民的电动车,以促进电动车市场的开拓。

1900/1/1 0:00:00