这种芯片短缺反映了深层次的矛盾。

最近,类似“蝴蝶效应”的“芯片荒”愈演愈烈。除了前几天美国德州的雪灾和日本的地震,最近日本瑞萨的工厂火灾也让芯片短缺的问题更加突出。

从传导链来看,首先是需求爆炸,然后是供给不足。后来随着“缺芯”,芯片价格上涨。所以,我们要问,最缺的是什么芯片?核心缺失是什么原因造成的?

其实之前媒体也报道过,最短缺的芯片有两类:一类是8位MCU芯片。它的不足将直接导致机车系统的两个模块ESP(电子稳定控制系统)和ECU(电子控制模块)无法生产。还有IGBT(绝缘栅双极晶体管),属于汽车芯片中的功率半导体,被誉为汽车电子的“CPU”,是电动汽车等能量转换和传输的核心器件。

3月26日,NIO合肥江淮蔚来制造工厂因芯片短缺,不得不从3月29日起停产5个工作日。虽然蔚来没有透露丢失的是哪种芯片,但“三合一电驱”核心部件IGBT的缺失是大概率事件。毕竟纯电动车MCU用的比较少。

不久前,研究机构IHS Markit发布了《管理2021汽车芯片饥荒》,并在报告中提出,“这场危机凸显了汽车制造商、Tier1供应商、半导体供应商及其晶圆厂之间调整产能和采购模式的必要性。短期来看,只有全行业的合作才有助于降低这种影响。”现在来看,情况比这个估计严重多了。

为什么MCU不见了?

先说单片机的作用。其实在整车上,几乎所有领域都在使用MCU,包括动力系统(发动机ECU、变速器ECU)、底盘(安全气囊ECU、防抱死制动系统[ABS]/电子稳定控制[ESC]ECU)、车身(车门ECU、车身控制模块)和高级驾驶辅助系统(ADAS),比如驻车ECU。可以说,虽小,却极其重要。

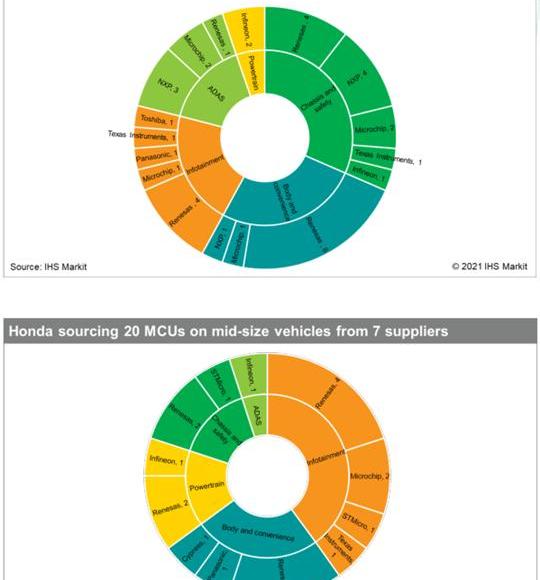

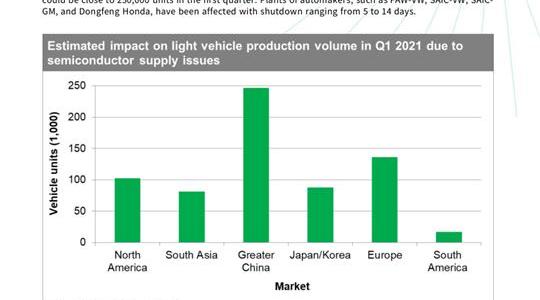

根据IHS的研究,像奥迪Q7、雪佛兰Equinox、本田雅阁这样的MCU采购,透露出对不同MCU供应商的广泛依赖,甚至是在不同领域。

比如相比本田雅阁的MCU(7个供应商,20个MCU),奥迪Q7用了7个供应商的38个MCU。其中,电源域采用两个英飞凌MCU;机箱和安全域使用四个瑞萨MCU,四个恩智浦MCU,两个微芯片,一个用于德州,一个用于英飞凌;ADAS和娱乐领域也用得很多。

由于MCU适用于所有领域,以及IC小型化和高频化的要求,MCU需要40nm以下的工艺,大部分IDM将芯片生产外包给TSMC等代工厂,导致TSMC的TMSC产量和出货量约占全部汽车MCU的70%。

IHS Markit的供应链和技术团队自2020年4月以来一直在跟踪芯片情况,其半导体和组件高级首席分析师Phil Amsrud表示,“由于MCU的交付周期为26周或更长,供应链短缺可能至少会持续到今年第三季度。”

在这里,我们想说,据统计,中国的汽车级MCU市场占全球市场的30%以上,但大部分依赖进口。与国外芯片厂商相比,中国在芯片和电子元器件方面有一定的产业基础,但差距主要体现在芯片设计、晶圆制造和封装方面。一句话,就是整个体系的差距,所以会受制于人。

另外,据业内专家朱玉龙分析,从供应风险来看,AI芯片、SoC芯片、GPU芯片(目前这类高运算芯片只能靠Intel、三星、TSMC)到MCU,这些对工艺要求高的芯片都和TSMC目前的状态密切相关,而二级CMOS芯片还可以(其他如存储器、模拟、功率分立器件、MEMS传感器,因为工艺要求不高

单片机的短缺,连领导大众都有点不知所措。1月下旬,大众汽车中国区CEO冯在接受媒体采访时表示,由于核心不足,大众汽车无法生产ESP,约1.5万辆汽车面临减产。2月份,从乘联会的报告中可以看到,斯柯达的批发销量下降到了800辆。“本来可以是0,只是为了不那么难看。”公社合伙人告诉记者。当时,冯表示,大众缺乏核心的问题将持续到今年第一季度。

随着缺货,MCU的价格也水涨船高,个别型号甚至涨了四五倍。比如ST意法半导体的STM32系列MCU,让下游市场比过去的MLCC和DRAM更惨。ST从1月1日起涨价,该型号的MCU如STM32F072C8T6从最高的6.x元涨到30元以上的级别。太神奇了。

就MCU?

MCU的短缺也严重影响了博世博世、大陆、电装电装等Tier1供应商。他们的产品都使用至少30种或更多不同的ECU。博世博世和电装无一例外地确认,他们从外部购买的MCU和模拟集成电路(IC)供不应求。

大陆集团是恩智浦最大的客户。由于MCU短缺,大众、PSA、雷诺日产、FCA等大陆ESP产品的客户深受影响。

恩智浦有五个自己的8英寸晶圆厂。除了与TSMC的合资企业位于新加坡,其他四家都在美国(收购飞思卡尔带来的资产)。其中,位于美国德克萨斯州奥斯汀的8英寸晶圆厂有两家,主要生产MCU。这次德州极寒天气导致停电停水,导致两家工厂停产,给汽车行业造成重创。

另外,恩智浦的fab制程技术只能达到90纳米的水平。虽然可以覆盖恩智浦大部分的功率器件和MCU产品,但是不包括主要的ASSP,比如i.mx6和i.mx8系列,以及一些顶级的MCU,比如I.mxrt1170,这些产品大部分是28纳米的,需要贴牌生产。恩智浦的主要合作伙伴是TSMC。

所以我绕了一圈又回来了,TSMC造成了这里的“拥堵”。大众集团的ESP和ECU芯片一直由博世和大陆集团提供。但由于芯片供应不足,机型产量大幅减少。外媒有报道称,大众准备向博世和Mainland China索赔,索赔金额可能达到10亿欧元。

当MCU的需求有限时,实际上它最终会去TSMC抢货。也就是说,整个汽车行业……ems要少受器件影响,但目前确实存在核心MCU和高算力芯片放在一个篮子里,最终发生“踩踏”的情况。

从交货时间来看,MCU通常需要12~16周才能完成内部生产,但消化目前积压的订单需要26周甚至38周。现在几乎所有汽车芯片的交货时间都延长了1~2个月。此外,一些汽车芯片供应商去年11月告诉IHS Markit,在2021年第三季度之前,TSMC不会接受交货订单。

现在还有一个大问题:TSMC缺水。公社《缺水加剧省芯片短缺》也讲述了由于季节性干旱,TSMC和三星在省岛东侧的主要制造基地面临用水问题,这可能会加剧全球汽车行业的芯片短缺。

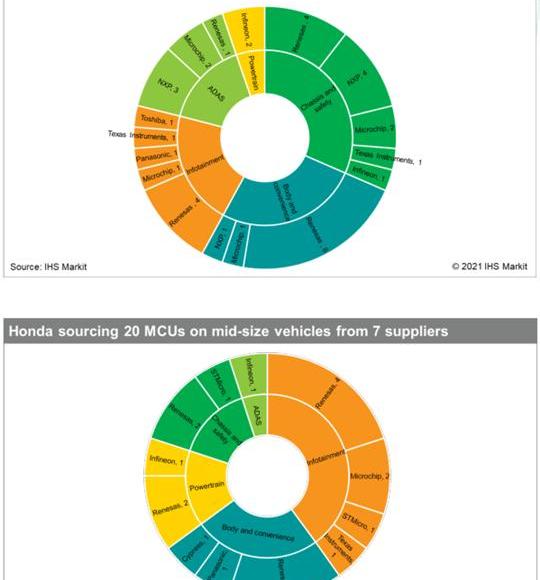

从短缺地区来看,IHS认为的芯片供应中断最为严重。根据现有信息,第一季度的短缺量可能接近25万台。一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风本田等汽车厂商工厂受到影响,停产时间从5天到14天不等。

事实上,去年就有“缺芯”的迹象。在去年11月的乌镇互联网大会汽车圆桌论坛上,奇瑞汽车董事长在发言中曾放言:“恳请许博士(博世中国区副总裁,徐大全)多给我们弄点芯片,不要影响我们的生产。”如今,无论大众索赔成功与否,“缺芯”都是一件影响深远的事情。

有其他选择吗?

为什么“一个篮子里鸡蛋太多”?首先,汽车MCU芯片市场高度集中。根据IHS调查的数据,前七大MCU供应商占98%,只有少数意法半导体保持了高水平的垂直整合。

此外,在使用方面,MCU(以及片上系统和ASIC)不容易允许从另一个供应商二次采购组件。MCU有专有架构,很难从一个供应商转移到另一个供应商。MCU不像存储器集成电路、分立和功率器件、标准模拟集成电路、传感器、执行器、逻辑集成电路那样具有可互换性。

因此,如果MCU的供应有限,供应商必须提高产能,但几乎所有的MCU都是由TSMC完成的。这解释了为什么汽车公司和一级供应商都会受到类似的影响。不管他们有多少资源,就MCU而言,业界要解决的是“鸡蛋放在一个篮子里太多”的情况。

芯片供不应求还有一个原因:早期汽车芯片是在200mm晶圆上生产的,但现在很多公司不愿意投资成熟技术(担心下沉成本太高)而转向300mm晶圆,车企也在不断转向“fab-light”(轻型晶圆厂)策略,这使得需求非常集中。

换句话说,原来的汽车企业在供应链上主要集中在Tier1和Tier2,芯片方面仅限于保证供应,所以芯片厂商在工艺端的策略并不被汽车企业重视,所以这次芯片荒反映了深层次的矛盾。

短缺的另一个原因是,与业界的预期相反,需求实际上有所增加,因为各种消费电子产品仍在使用200毫米晶圆。比如2020年以来开发的5G手机,包含了更多的射频功率放大器、CMOS图像传感器和电源管理IC。这也导致了产能紧张,2020年底开始出现冲突。

IHS认为,由于供需失衡,MCU价格上涨10~15%是合理的。相对于生产线停产,连续开生产线和关生产线,影响会比较有限。而且,在接下来的几个季度,合作将使所有车企和Tier1供应商都能获得一些MCU,而不是少数人获得他们想要的MCU,其他人什么也得不到。最后,芯片短缺、新冠肺炎疫情和过去十年的其他事件将有助于提高汽车公司和一级供应商对imp的认识……风险监控和管理。

资料片有用吗?

根据解决问题的意愿,未来会缓解核心不足的情况。不久前,通用汽车首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)在沃尔夫研究会议上表示:“过去几周我们一直在谈论芯片短缺的问题,但实际情况已经有所改善。”问题是“缺芯”的现状越来越严重。

目前,在纯晶圆代工厂中,TSMC、三星、SMIC、立吉电都推出了扩张计划,在中国仅次于SMIC的华虹半导体也有扩张计划。此外,四家知名IDM车型制造商美光、铁甲侠、英飞凌和博世也宣布了扩大生产的计划。这种芯片短缺反映了深层次的矛盾。

最近,类似“蝴蝶效应”的“芯片荒”愈演愈烈。除了前几天美国德州的雪灾和日本的地震,最近日本瑞萨的工厂火灾也让芯片短缺的问题更加突出。

从传导链来看,首先是需求爆炸,然后是供给不足。后来随着“缺芯”,芯片价格上涨。所以,我们要问,最缺的是什么芯片?核心缺失是什么原因造成的?

其实之前媒体也报道过,最短缺的芯片有两类:一类是8位MCU芯片。它的不足将直接导致机车系统的两个模块ESP(电子稳定控制系统)和ECU(电子控制模块)无法生产。还有IGBT(绝缘栅双极晶体管),属于汽车芯片中的功率半导体,被誉为汽车电子的“CPU”,是电动汽车等能量转换和传输的核心器件。

3月26日,NIO合肥江淮蔚来制造工厂因芯片短缺,不得不从3月29日起停产5个工作日。虽然蔚来没有透露丢失的是哪种芯片,但“三合一电驱”核心部件IGBT的缺失是大概率事件。毕竟纯电动车MCU用的比较少。

不久前,研究机构IHS Markit发布了《管理2021汽车芯片饥荒》,并在报告中提出,“这场危机凸显了汽车制造商、Tier1供应商、半导体供应商及其晶圆厂之间调整产能和采购模式的必要性。短期来看,只有全行业的合作才有助于降低这种影响。”现在来看,情况比这个估计严重多了。

为什么MCU不见了?

先说单片机的作用。其实在整车上,几乎所有领域都在使用MCU,包括动力系统(发动机ECU、变速器ECU)、底盘(安全气囊ECU、防抱死制动系统[ABS]/电子稳定控制[ESC]ECU)、车身(车门ECU、车身控制模块)和高级驾驶辅助系统(ADAS),比如驻车ECU。可以说,虽小,却极其重要。

根据IHS的研究,像奥迪Q7、雪佛兰Equinox、本田雅阁这样的MCU采购,透露出对不同MCU供应商的广泛依赖,甚至是在不同领域。

比如相比本田雅阁的MCU(7个供应商,20个MCU),奥迪Q7用了7个供应商的38个MCU。其中,电源域采用两个英飞凌MCU;机箱和安全域使用四个瑞萨MCU,四个恩智浦MCU,两个微芯片,一个用于德州,一个用于英飞凌;ADAS和娱乐领域也用得很多。

由于MCU适用于所有领域,以及IC小型化和高频化的要求,MCU需要40nm以下的工艺,大部分IDM将芯片生产外包给TSMC等代工厂,导致TSMC的TMSC产量和出货量约占全部汽车MCU的70%。

IHS Markit的供应链和技术团队自2020年4月以来一直在跟踪芯片情况,其半导体和组件高级首席分析师Phil Amsrud表示,“由于MCU的交付周期为26周或更长,供应链短缺可能至少会持续到今年第三季度。”

在这里,我们想说,据统计,中国的汽车级MCU市场占全球市场的30%以上,但大部分依赖进口。与国外芯片厂商相比,中国在芯片和电子元器件方面有一定的产业基础,但差距主要体现在芯片设计、晶圆制造和封装方面。一句话,就是整个体系的差距,所以会受制于人。

另外,据业内专家朱玉龙分析,从供应风险来看,AI芯片、SoC芯片、GPU芯片(目前这类高运算芯片只能靠Intel、三星、TSMC)到MCU,这些对工艺要求高的芯片都和TSMC目前的状态密切相关,而二级CMOS芯片还可以(其他如存储器、模拟、功率分立器件、MEMS传感器,因为工艺要求不高

单片机的短缺,连领导大众都有点不知所措。1月下旬,大众汽车中国区CEO冯在接受媒体采访时表示,由于核心不足,大众汽车无法生产ESP,约1.5万辆汽车面临减产。2月份,从乘联会的报告中可以看到,斯柯达的批发销量下降到了800辆。“本来可以是0,只是为了不那么难看。”公社合伙人告诉记者。当时,冯表示,大众缺乏核心的问题将持续到今年第一季度。

随着缺货,MCU的价格也水涨船高,个别型号甚至涨了四五倍。比如ST意法半导体的STM32系列MCU,让下游市场比过去的MLCC和DRAM更惨。ST从1月1日起涨价,该型号的MCU如STM32F072C8T6从最高的6.x元涨到30元以上的级别。太神奇了。

就MCU?

MCU的短缺也严重影响了博世博世、大陆、电装电装等Tier1供应商。他们的产品都使用至少30种或更多不同的ECU。博世博世和电装无一例外地确认,他们从外部购买的MCU和模拟集成电路(IC)供不应求。

大陆集团是恩智浦最大的客户。由于MCU短缺,大众、PSA、雷诺日产、FCA等大陆ESP产品的客户深受影响。

恩智浦有五个自己的8英寸晶圆厂。除了与TSMC的合资企业位于新加坡,其他四家都在美国(收购飞思卡尔带来的资产)。其中,位于美国德克萨斯州奥斯汀的8英寸晶圆厂有两家,主要生产MCU。这次德州极寒天气造成停电停水,导致两家工厂停产,给汽车行业造成重创。

另外,恩智浦的fab制程技术只能达到90纳米的水平。虽然可以覆盖恩智浦大部分的功率器件和MCU产品,但是不包括主要的ASSP,比如i.mx6和i.mx8系列,以及一些顶级的MCU,比如I.mxrt1170,这些产品大部分是28纳米的,需要贴牌生产。恩智浦的主要合作伙伴是TSMC。

所以我绕了一圈又回来了,TSMC造成了这里的“拥堵”。大众集团的ESP和ECU芯片一直由博世和大陆集团提供。但由于芯片供应不足,机型产量大幅减少。外媒有报道称,大众准备向博世和Mainland China索赔,索赔金额可能达到10亿欧元。

当MCU的需求有限时,实际上它最终会去TSMC抢货。也就是说,整个汽车行业……ems要少受器件影响,但目前确实存在核心MCU和高算力芯片放在一个篮子里,最终发生“踩踏”的情况。

从交货时间来看,MCU通常需要12~16周才能完成内部生产,但消化目前积压的订单需要26周甚至38周。现在几乎所有汽车芯片的交货时间都延长了1~2个月。此外,一些汽车芯片供应商去年11月告诉IHS Markit,在2021年第三季度之前,TSMC不会接受交货订单。

现在还有一个大问题:TSMC缺水。公社《缺水加剧省芯片短缺》也讲述了由于季节性干旱,TSMC和三星在省岛东侧的主要制造基地面临用水问题,这可能会加剧全球汽车行业的芯片短缺。

从短缺地区来看,IHS认为的芯片供应中断最为严重。根据现有信息,第一季度的短缺量可能接近25万台。一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风本田等汽车厂商工厂受到影响,停产时间从5天到14天不等。

事实上,去年就有“缺芯”的迹象。在去年11月的乌镇互联网大会汽车圆桌论坛上,奇瑞汽车董事长在发言中曾放言:“恳请许博士(博世中国区副总裁,徐大全)多给我们弄点芯片,不要影响我们的生产。”如今,无论大众索赔成功与否,“缺芯”都是一件影响深远的事情。

有其他选择吗?

为什么“一个篮子里鸡蛋太多”?首先,汽车MCU芯片市场高度集中。根据IHS调查的数据,前七大MCU供应商占98%,只有少数意法半导体保持了高水平的垂直整合。

此外,在使用方面,MCU(以及片上系统和ASIC)不容易允许从另一个供应商二次采购组件。MCU有专有架构,很难从一个供应商转移到另一个供应商。MCU不像存储器集成电路、分立和功率器件、标准模拟集成电路、传感器、执行器、逻辑集成电路那样具有可互换性。

因此,如果MCU的供应有限,供应商必须提高产能,但几乎所有的MCU都是由TSMC完成的。这解释了为什么汽车公司和一级供应商都会受到类似的影响。不管他们有多少资源,就MCU而言,业界要解决的是“鸡蛋放在一个篮子里太多”的情况。

芯片供不应求还有一个原因:早期汽车芯片是在200mm晶圆上生产的,但现在很多公司不愿意投资成熟技术(担心下沉成本太高)而转向300mm晶圆,车企也在不断转向“fab-light”(轻型晶圆厂)策略,这使得需求非常集中。

换句话说,原来的汽车企业在供应链上主要集中在Tier1和Tier2,芯片方面仅限于保证供应,所以芯片厂商在工艺端的策略并不被汽车企业重视,所以这次芯片荒反映了深层次的矛盾。

短缺的另一个原因是,与业界的预期相反,需求实际上有所增加,因为各种消费电子产品仍在使用200毫米晶圆。比如2020年以来开发的5G手机,包含了更多的射频功率放大器、CMOS图像传感器和电源管理IC。这也导致了产能紧张,2020年底开始出现冲突。

IHS认为,由于供需失衡,MCU价格上涨10~15%是合理的。相对于生产线停产,连续开生产线和关生产线,影响会比较有限。而且,在接下来的几个季度,合作将使所有车企和Tier1供应商都能获得一些MCU,而不是少数人获得他们想要的MCU,其他人什么也得不到。最后,芯片短缺、新冠肺炎疫情和过去十年的其他事件将有助于提高汽车公司和一级供应商对imp的认识……风险监控和管理。

资料片有用吗?

根据解决问题的意愿,未来会缓解核心不足的情况。不久前,通用汽车首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)在沃尔夫研究会议上表示:“过去几周我们一直在谈论芯片短缺的问题,但实际情况已经有所改善。”问题是“缺芯”的现状越来越严重。

目前,在纯晶圆代工厂中,TSMC、三星、SMIC、立吉电都推出了扩张计划,在中国仅次于SMIC的华虹半导体也有扩张计划。此外,四家知名IDM车型制造商美光、铁甲侠、英飞凌和博世也宣布了扩大生产的计划。当众多晶圆代工厂和IDM厂商纷纷推出扩张计划时,芯片制造产业链的上下游也在行动。例如,据日经报道,日本信越化学将斥资300亿日元(约合2.85亿美元和17.98亿人民币),扩大尺寸精度提高的EUV光刻胶、ArF光刻胶和多层光刻胶的产能。

芯片封测龙头孙也斥资新台币940亿元,在高雄第三园区兴建全球首个5G mmWave企业专网智能工厂。然而,即使芯片产业链全线扩张,芯片消费缺口能否填补仍是未知数。

首先,从晶圆制造方面来说,从投资到完成生产线,时间是第一要素。其次,这次芯片供应受到制约。正如瑞萨电子集团总裁兼首席执行官柴田英利曾经说过的,差距在于材料:“我们认为此刻没有必要扩大产能,因为目前材料供应非常紧张,上游供应商的供应有限。这不仅仅是芯片生产的问题。如果没有足够的材料,单纯增加产能是没有用的。”

8

8

事实上,自去年10月份以来,芯片上游的关键材料硅片的供应已经收紧。省半导体硅片“双雄”环球晶和泰盛科产能满负荷。台生科甚至在今年1月表示,其12英寸和8英寸晶圆一季度订单爆满,8英寸晶圆产能最为紧张。

目前,IHS已将Q1全球减产预期上调至100万辆。此外,长期来看,市场对芯片使用量的需求将持续上升,晶圆产能将持续紧张。紫光集团联席总裁陈南翔认为,到2030年,全球集成电路产业规模有望达到1万亿美元。以2020年为基准,2030年的产能需要达到2-2.6倍才能满足需求的发展,2026年的产能需要翻倍。

国内晶圆代工厂的领军人物、SMIC全球销售和营销高级副总裁金鹏对媒体表示,随着市场价格的不断上涨,晶圆代工厂在扩大生产时需要更加谨慎。扩产投资需要根据市场和客户需求来判断,需要保证一年后产能开启时有足够的市场来填补产能。除了产能扩张,还需要人才、时间、IP积累。总之,产能不能随便发展。

在SEMICON China 2021的主论坛上,长电科技CEO兼董事李征表示:“汽车行业的这波‘缺芯’,意味着汽车行业和芯片行业不仅仅是上下游和供应商的关系,而是形成了前所未有的紧密关系,需要彼此更多的合作。”

9

9

李征表示,汽车行业90%以上的创新都是基于芯片的,芯片也在向高性能、高集成度、高可靠性的方向发展。不管这个数据是怎么来的,我们可以理解所有人都在同一条船上,需要面对……未来更加谨慎,只有通过这个“缺乏核心”的教训。当众多晶圆代工厂和IDM厂商纷纷推出扩张计划时,芯片制造产业链的上下游也在行动。例如,据日经报道,日本信越化学将斥资300亿日元(约合2.85亿美元,17.98亿人民币),扩大尺寸精度提高的EUV光刻胶、ArF光刻胶和多层光刻胶的产能。

芯片封测龙头孙也斥资新台币940亿元,在高雄第三园区兴建全球首个5G mmWave企业专网智能工厂。然而,即使芯片产业链全线扩张,芯片消费缺口能否填补仍是未知数。

首先,从晶圆制造方面来说,从投资到完成生产线,时间是第一要素。其次,这次芯片供应受到制约。正如瑞萨电子集团总裁兼首席执行官柴田英利曾经说过的,差距在于材料:“我们认为此刻没有必要扩大产能,因为目前材料供应非常紧张,上游供应商的供应有限。这不仅仅是芯片生产的问题。如果没有足够的材料,单纯增加产能是没有用的。”

8

8

事实上,自去年10月份以来,芯片上游的关键材料硅片的供应已经收紧。省半导体硅片“双雄”环球晶和泰盛科产能满负荷。台生科甚至在今年1月表示,其12英寸和8英寸晶圆一季度订单爆满,8英寸晶圆产能最为紧张。

目前,IHS已将Q1全球减产预期上调至100万辆。此外,长期来看,市场对芯片使用量的需求将持续上升,晶圆产能将持续紧张。紫光集团联席总裁陈南翔认为,到2030年,全球集成电路产业规模有望达到1万亿美元。以2020年为基准,2030年的产能需要达到2-2.6倍才能满足需求的发展,2026年的产能需要翻倍。

国内晶圆代工厂的领军人物、SMIC全球销售和营销高级副总裁金鹏对媒体表示,随着市场价格的不断上涨,晶圆代工厂在扩大生产时需要更加谨慎。扩产投资需要根据市场和客户需求来判断,需要保证一年后产能开启时有足够的市场来填补产能。除了产能扩张,还需要人才、时间、IP积累。总之,产能不能随便发展。

在SEMICON China 2021的主论坛上,长电科技CEO兼董事李征表示:“汽车行业的这波‘缺芯’,意味着汽车行业和芯片行业不仅仅是上下游和供应商的关系,而是形成了前所未有的紧密关系,需要彼此更多的合作。”

9

9

李征表示,汽车行业90%以上的创新都是基于芯片的,芯片也在向高性能、高集成度、高可靠性的方向发展。不管这个数据是怎么来的,我们都明白,所有人都是同舟共济,需要通过这个“缺芯”的教训更加谨慎地面对未来。

“腾讯有所为有所不为,早年我们不做手机,现在也不会做整车,但会在软件方面给予车企支持。”近日,关于腾讯是否造车的疑问,腾讯高级执行副总裁汤道生公开给了最终解。

1900/1/1 0:00:00全球芯片危机持续,特斯拉股价下跌44月28日,特斯拉股价下跌逾4,原因是其第一季度财报未能缓解投资者对其估值过高的担忧,以及全球芯片长期短缺和竞争加剧的问题。

1900/1/1 0:00:001、上海新能源汽车产量增近4倍经济持续恢复上海一季度经济数据25日发布,总体来说,一季度上海经济开局良好,呈现稳定恢复、稳中加固、稳中向好态势。

1900/1/1 0:00:00在能源和环境的双重压力下,向电动化转型,近乎已经成为全球车企共同面临的话题。这种趋势,在这一届车展中体现的淋漓尽致。

1900/1/1 0:00:00“要再奋斗30年”创维汽车品牌见面会上,创维集团创始人、开沃新能源汽车集团股份有限公司董事长黄宏生立了一个flag。

1900/1/1 0:00:001、工信部、能源局联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工信部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作。

1900/1/1 0:00:00