全球芯片短缺的问题始于去年10月。最初,短缺问题出现在消费电子产品领域。进入2021年后,逐渐蔓延到汽车级芯片。起初业界引用历史经验,认为最迟今年6月短缺问题会开始缓解,到今年下半年逐渐平息。然而,从4月份开始,全球各大车企的减产,甚至很多低端车型的停产,都证明了这个预期似乎过于乐观。芯片短缺的原因,最近两个月业内外很多媒体都有总结。如2020年新冠肺炎疫情的全球化;今年2月迫使英飞凌和恩智浦德州工厂停工的德州寒潮;3月底,日本瑞萨电子生产区N3大楼一楼的大火,烧毁了专用的12英寸车载芯片晶圆车间,等等。

德克萨斯州的寒潮确实对当地的晶圆厂造成了巨大的影响,但不足以影响整个世界芯片市场——其影响甚至比2011年的东日本大地震还要严重。但这样的分析是标准的“制造问题者”思路,探究深层次的宏观原因几乎没有意义。事实上,汽车级芯片的短缺源于整体芯片产能的不足,以及汽车级芯片的特殊性。从供给侧谈车规芯片的定义,相信很多文章都有详细阐述,这里就不赘述了。因为对于大多数人来说,从技术角度分析一个芯片的全过程可能比较困难,所以我们从资金投入的角度来看芯片制造的问题。虽然传统的芯片制造工艺早已流程化、标准化,但整个芯片工艺的难度不减。一个芯片从立项到最终上市可以简单分为五个阶段,所以费用大致可以分为R&D:包括架构ip授权/IP自研的费用,购买EDA进行设计仿真的费用,无数工程师参与设计、布线和调试的人力成本,逻辑验证和调试的费用:从EDA包含的物理验证/物理仿真软件,到帮助EDA进行验证和调试,再到物理层面的调试,费用都非常高。

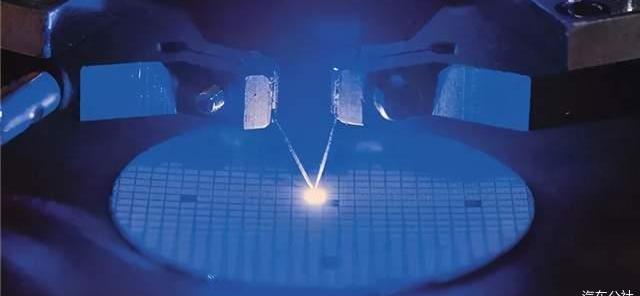

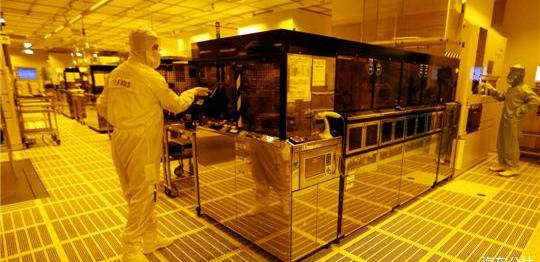

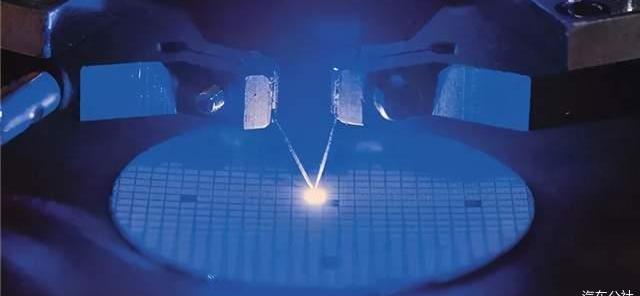

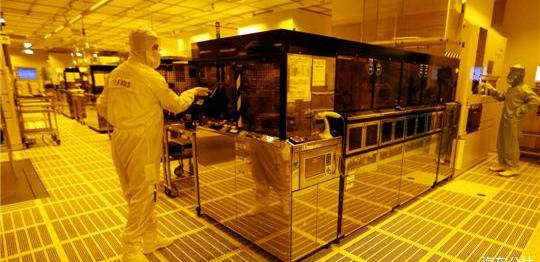

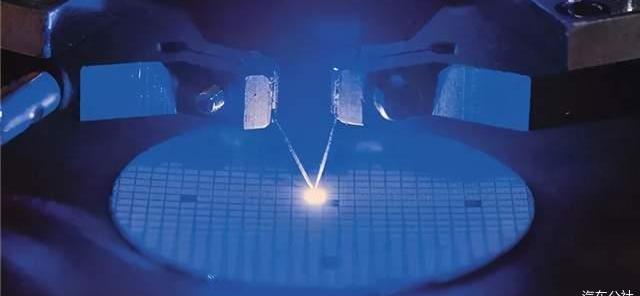

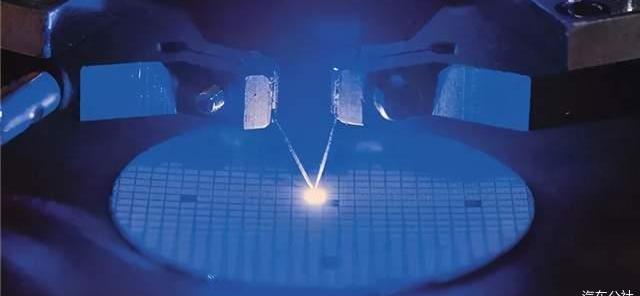

掩膜版光刻机正在加工的晶圆片:仅代工厂、人工、OPC(实际生产中设计电路的光学邻近修正)的耗材就能达到2-3亿人民币,其中主要成本是掩膜版,也就是光掩膜版的耗材;量产:芯片量产所需的晶圆、人员、耗材等成本;封测:也就是封装测试,芯片不是一块硅片就能占起来的,需要封装成各种芯片,需要检查测试,保证可用性。这一项虽然简单,但可能占芯片总成本的20%左右。而车规芯片的全流程,不仅包括传统消费级芯片需要扩展的全流程,还包括车规级认证体系的开发、AEC-Q100功能安全相关系统软件的开发、验证车型1-2年的调整和测试、配套车型系统的调整和测试、功能开发并行进行,最终可以完成量产和芯片终端产品的部署。

这里需要特别注意的是最后一条,因为这也意味着车规芯片的供应商和对应的车企实际上是高度绑定的。比如2011年东日本大地震来袭时,瑞萨电动车主要半导体工厂遭受重创:半导体洁净室损毁严重,无尘车间墙壁出现大面积裂缝。当时的受损检查结果显示,企业部分恢复生产至少需要3个月,完全恢复生产需要180多天。即便如此,丰田作为瑞萨电子的最大客户,宁愿减产甚至停产部分车型,也没有选择更换供应商。此外,不同的汽车仪表芯片和其他类型的消费芯片对工艺有不同的要求。我们熟悉的移动消费芯片(也就是手机芯片)正在不断向工艺的巅峰攀升,但我们看到的车规芯片大多是45nm以上,因为对功耗不敏感。

苏州纳新威去年推出国内首款带LIN总线接口的单片压力传感器信号调理芯片NSA(C)9262,主要应用于汽车空调及热管理系统、进/排气管理系统、燃油蒸气管理系统、制动辅助系统等各种电子控制系统。与很多非常了解消费电子行业的朋友不同,汽车级芯片大多是这种“笨拙而古老”风格的产物,但却是现代汽车不可或缺的一部分。当然,随着汽车智能化、电动化的发展,自动驾驶带来的高端侧计算能力需求也推动了汽车领域高性能、低功耗AI计算芯片的发展,在满足相同自动驾驶计算能力需求的前提下,可以提供高能效芯片。与此同时,以博世为首的T1厂商也在将功率器件升级到碳化硅技术,进一步提高整车芯片系统的效率,提高电池寿命。这一路径也与PMIC追求移动消费大相径庭。此外,在芯片本身的最终封装和测试中,汽车仪表芯片的封装和堆叠要求与其他类型的芯片并不相同,因为它们必须面对的环境远比其他消费电子芯片差。同时,对ZeroDefault的严格要求也让车规芯片在测试阶段相比其他消费级芯片有了新的挑战。换句话说,车规芯片这四个汉字,背后都有着难以想象的复杂和困难,与飞速发展的消费电子行业有着不小的方向性差异。说到这里,相信大家都可以直观的理解为什么“缺芯”的问题反映到车级芯片上,会如此激烈和持久——因为这真的不是车企想换供应商就能马上改变的。“缺芯”背后的真正问题现在我们来回顾一下这一轮芯片荒的全过程。2018年后,为了打击中国迅速崛起的高科技企业,特朗普时代的美国政府不断捏造罪名,玩弄长臂管辖权,大大突破了国际商业规则的原有底线,对高科技企业实施“制裁”……以华为为代表的中国。其中,切断关键零部件供应是特朗普政府考虑的最典型、最“有用”的措施。

从华为开始的一系列制裁,实质上是美国政府对中国发动的一场“科技战”,旨在彻底遏制中国众多高科技企业的快速崛起。但是,持续的、不可预测的制裁(比如,连小米都可以被美国国防部以“军事介入”为由列入黑名单),使得所有业务都涉及到在中美的跨国公司,产生了极大的危机感。这种危机感体现在具体的业务应对上,就是各自对供应链的控制力无限加重。这不仅体现在企业对供应链相关环节的投入上,还体现在供应链周转周期的提高,以及对可以随时储存以应对更长期生产的物料的需求上。这种储备可以是美国军工企业对稀土的持续囤积,也可以是那些已经被制裁或者担心被牵连的企业,继续过度采购囤积货物。自2019年以来,越来越多的公司倾向于拉长供应周期,更早预订芯片,即使在仓库和周转中损失利润,也要囤积更多芯片。以前零库存经营的企业,现在要储备几个月的产品;以前储备几个月的企业,现在要备货半年。但除了丰田等少数例外,大部分车企都不在其中。

吸取2011年东日本大地震的教训,丰田是为数不多有芯片存储习惯的车企,那是2020年全球爆发新冠肺炎疫情。全球停工疫情爆发之初,大部分企业都措手不及。为了减少损失,他们选择了“削减订单”。其中不乏车企——因为相比各种消费电子产品,汽车价格昂贵,需要分期,但同时又可以延期。很快,新冠肺炎病开始在世界范围内传播,大多数国家都受到了影响。家庭隔离、电话会议和在线教学变得非常普遍。在这种背景下,包括手机、平板电脑和笔记本电脑在内的消费电子产品需求呈爆发式增长。企业永远跟着市场走。在这种形势下,由于汽车销量锐减,消费电子产品需求旺盛,晶圆厂停止了汽车级芯片的流动,将产能转移到消费电子产品上。各国为了保护经济而采取的“印钞”和“发钞”政策,进一步刺激了消费电子产品和家电行业的火热,面板、电脑、白电、黑电、耳机、手机都大幅增长。因此,这些公司给晶圆厂“增加了订单”。

无论从哪个角度来看,特朗普政府都无愧于“始作俑者”的定义。首先,他们疯狂地试图通过切断关键零部件的供应来扼杀中国的许多高科技企业。在新冠肺炎疫情期间采取消极措施,在我国坐视疫情爆发;最后推出“核动力印钞机”,企图通过滥发货币维持经济,赢得大选。种种倒行逆施,从宏观上看,导致了全球范围内严重的通胀压力。在产业层面,也间接导致了车企的芯片短缺。但2021年后,随着以美国为首的欧美疫情似乎得到控制,其“核动力印钞机”开始蓄势待发,沉寂了半年的汽车消费开始逐渐复苏。然而,就在这个时候,车企突然发现,由于之前砍掉了太多芯片订单,汽车级芯片的库存已经不够用了。既然缺筹码,自然要加单。但此时晶圆厂的产能已经被消费电子产品订单填满,插队就更难了。潜在的产能过剩危机芯片订单插不进队,不代表目前全球芯片产能不足。产能的问题,我们来听听业内大佬怎么说。作为全球最大的8英寸晶圆生产商,TSMC董事长刘德音在今年3月底的TSIA(省半导体协会)年会上就明确表示——成熟工艺(如28nm)的短缺看似供不应求,但实际上全球产能仍供大于求。

刘德音的履历,某种程度上也代表了现代半导体工业的历史:1983年至1987年,任职于英特尔,担任CMOS技术开发的工艺集成经理,开发了微处理器工艺技术;从1987年到1993年,他在AT & amp;t贝尔实验室作为高速电子研究实验室的研究经理,开发光通信系统;1999年至2000年任实达集成电路制造公司总经理;2000年至2006年,他在TSMC晶圆厂和运营机构担任多个重要职务;2000年至2009年任先进技术高级副总经理;2009年至2012年任运营高级副总经理;2012年3月至2013年11月担任合作主管;现任TSMC(中国)有限公司董事长,作为一个从1983年开始涉足半导体行业,从业38年的资深大佬,刘德音的话应该很有权威性。而且,一场“大屠杀”即将开始——2020年4月28日,在国内新冠肺炎疫情刚刚得到控制的情况下,总投资10亿的长沙比亚迪半导体8英寸晶圆生产线项目在长沙经开区正式开工。一个月后的5月30日,西部半导体集成电路高科技产业园奠基仪式在四川省绵阳市游仙区举行。据官方介绍,该产业园总投资高达80.26亿元,涵盖R&D、集成电路(芯片)设计、制造和生产。计划建设年产60万片8英寸晶圆的产业集群。当然,该集群不仅针对汽车级芯片,而是将满足工业控制、汽车电子、电力和能源领域、生物基因、射频器件和5G通信产品的芯片需求。

虽然8英寸晶圆在今天已经是“过时”的技术,但它仍然有它的价值,汽车级芯片更需要它。当然,我们不应该忽视极其重要的SMIC。全球芯片短缺的问题始于去年10月。最初,短缺问题出现在消费电子产品领域。进入2021年后,逐渐蔓延到汽车级芯片。起初业界引用历史经验,认为最迟今年6月短缺问题会开始缓解,到今年下半年逐渐平息。然而,从4月份开始,全球各大车企的减产,甚至很多低端车型的停产,都证明了这个预期似乎过于乐观。芯片短缺的原因,最近两个月业内外很多媒体都有总结。如2020年新冠肺炎疫情的全球化;今年2月迫使英飞凌和恩智浦德州工厂停工的德州寒潮;3月底,日本瑞萨电子生产区N3大楼一楼的大火,烧毁了专用的12英寸车载芯片晶圆车间,等等。

德克萨斯州的寒潮确实对当地的晶圆厂造成了巨大的影响,但不足以影响整个世界芯片市场——其影响甚至比2011年的东日本大地震还要严重。但这样的分析是标准的“制造问题者”思路,探究深层次的宏观原因几乎没有意义。实际上,汽车级芯片的短缺源于整体芯片产能的不足,以及汽车级芯片的特殊性。从供给侧谈车规芯片的定义,相信很多文章都有详细阐述,这里就不赘述了。因为对于大多数人来说,从技术角度分析一个芯片的全过程可能比较困难,所以我们从资金投入的角度来看芯片制造的问题。虽然传统的芯片制造工艺早已流程化、标准化,但整个芯片工艺的难度不减。一个芯片从立项到最终上市可以简单分为五个阶段,所以费用大致可以分为R&D:包括架构ip授权/IP自研的费用,购买EDA进行设计仿真的费用,无数工程师参与设计、布线和调试的人力成本,逻辑验证和调试的费用:从EDA包含的物理验证/物理仿真软件,到帮助EDA进行验证和调试,再到物理层面的调试,费用都非常高。

掩膜版光刻机正在加工的晶圆片:仅代工厂、人工、OPC(实际生产中设计电路的光学邻近修正)的耗材就能达到2-3亿人民币,其中主要成本是掩膜版,也就是光掩膜版的耗材;量产:芯片量产所需的晶圆、人员、耗材等成本;封测:也就是封装测试,芯片不是一块硅片就能占起来的,需要封装成各种芯片,需要检查测试,保证可用性。这一项虽然简单,但可能占芯片总成本的20%左右。而车规芯片的全流程,不仅包括传统消费级芯片需要扩展的全流程,还包括车规级认证体系的开发、AEC-Q100功能安全相关系统软件的开发、验证车型1-2年的调整和测试、配套车型系统的调整和测试、功能开发并行进行,最终可以完成量产和芯片终端产品的部署。

这里需要特别注意的是最后一条,因为这也意味着车规芯片的供应商和对应的车企实际上是高度绑定的。比如2011年东日本大地震来袭时,瑞萨电动车主要半导体工厂遭受重创:半导体洁净室损毁严重,无尘车间墙壁出现大面积裂缝。当时的受损检查结果显示,企业部分恢复生产至少需要3个月,完全恢复生产需要180多天。即便如此,丰田作为瑞萨电子的最大客户,宁愿减产甚至停产部分车型,也没有选择更换供应商。此外,不同的汽车仪表芯片和其他类型的消费芯片对工艺有不同的要求。我们熟悉的移动消费芯片(也就是手机芯片)正在不断向工艺的巅峰攀升,但我们看到的车规芯片大多是45nm以上,因为对功耗不敏感。

苏州纳新威去年推出国内首款带LIN总线接口的单片压力传感器信号调理芯片NSA(C)9262,主要应用于汽车空调及热管理系统、进/排气管理系统、燃油蒸气管理系统、制动辅助系统等各种电子控制系统。与很多非常了解消费电子行业的朋友不同,汽车级芯片大多是这种“笨拙而古老”风格的产物,但却是现代汽车不可或缺的一部分。当然,随着汽车智能化、电动化的发展,自动驾驶带来的高端侧计算能力需求也推动了汽车领域高性能、低功耗AI计算芯片的发展,在满足相同自动驾驶计算能力需求的前提下,可以提供高能效芯片。与此同时,以博世为首的T1厂商也在将功率器件升级到碳化硅技术,进一步提高整车芯片系统的效率,提高电池寿命。这一路径也与PMIC追求移动消费大相径庭。此外,在芯片本身的最终封装和测试中,汽车仪表芯片的封装和堆叠要求与其他类型的芯片并不相同,因为它们必须面对的环境远比其他消费电子芯片差。同时,对ZeroDefault的严格要求也让车规芯片在测试阶段相比其他消费级芯片有了新的挑战。换句话说,车规芯片这四个汉字,背后都有着难以想象的复杂和困难,与飞速发展的消费电子行业有着不小的方向性差异。说到这里,相信大家都可以直观的理解为什么“缺芯”的问题反映到车级芯片上,会如此激烈和持久——因为这真的不是车企想换供应商就能马上改变的。“缺芯”背后的真正问题现在我们来回顾一下这一轮芯片荒的全过程。2018年后,为了打击中国迅速崛起的高科技企业,特朗普时代的美国政府不断捏造罪名,玩弄长臂管辖权,大大突破了国际商业规则的原有底线,对高科技企业实施“制裁”……以华为为代表的中国。其中,切断关键零部件供应是特朗普政府考虑的最典型、最“有用”的措施。

从华为开始的一系列制裁,实质上是美国政府对中国发动的一场“科技战”,旨在彻底遏制中国众多高科技企业的快速崛起。但是,持续的、不可预测的制裁(比如,连小米都可以被美国国防部以“军事介入”为由列入黑名单),使得所有业务都涉及到在中美的跨国公司,产生了极大的危机感。这种危机感体现在具体的业务应对上,就是各自对供应链的控制力无限加重。这不仅体现在企业对供应链相关环节的投入上,还体现在供应链周转周期的提高,以及对可以随时储存以应对更长期生产的物料的需求上。这种储备可以是美国军工企业对稀土的持续囤积,也可以是那些已经被制裁或者担心被牵连的企业,继续过度采购囤积货物。自2019年以来,越来越多的公司倾向于拉长供应周期,更早预订芯片,即使在仓库和周转中损失利润,也要囤积更多芯片。以前零库存经营的企业,现在要储备几个月的产品;以前储备几个月的企业,现在要备货半年。但除了丰田等少数例外,大部分车企都不在其中。

吸取2011年东日本大地震的教训,丰田是为数不多有芯片存储习惯的车企,那是2020年全球爆发新冠肺炎疫情。全球停工疫情爆发之初,大部分企业都措手不及。为了减少损失,他们选择了“削减订单”。其中不乏车企——因为相比各种消费电子产品,汽车价格昂贵,需要分期,但同时又可以延期。很快,新冠肺炎病开始在世界范围内传播,大多数国家都受到了影响。家庭隔离、电话会议和在线教学变得非常普遍。在这种背景下,包括手机、平板电脑和笔记本电脑在内的消费电子产品需求呈爆发式增长。企业永远跟着市场走。在这种形势下,由于汽车销量锐减,消费电子产品需求旺盛,晶圆厂停止了汽车级芯片的流动,将产能转移到消费电子产品上。各国为了保护经济而采取的“印钞”和“发钞”政策,进一步刺激了消费电子产品和家电行业的火热,面板、电脑、白电、黑电、耳机、手机都大幅增长。因此,这些公司给晶圆厂“增加了订单”。

无论从哪个角度来看,特朗普政府都无愧于“始作俑者”的定义。首先,他们疯狂地试图通过切断关键零部件的供应来扼杀中国的许多高科技企业。在新冠肺炎疫情期间采取消极措施,在我国坐视疫情爆发;最后推出“核动力印钞机”,企图通过滥发货币维持经济,赢得大选。种种倒行逆施,从宏观上看,导致了全球范围内严重的通胀压力。在产业层面,也间接导致了车企的芯片短缺。但2021年后,随着以美国为首的欧美疫情似乎得到控制,其“核动力印钞机”开始蓄势待发,沉寂了半年的汽车消费开始逐渐复苏。然而,就在这个时候,车企突然发现,由于之前砍掉了太多芯片订单,汽车级芯片的库存已经不够用了。既然缺筹码,自然要加单。但此时晶圆厂的产能已经被消费电子产品订单填满,插队就更难了。潜在的产能过剩危机芯片订单插不进队,不代表目前全球芯片产能不足。产能的问题,我们来听听业内大佬怎么说。作为全球最大的8英寸晶圆生产商,TSMC董事长刘德音在今年3月底的TSIA(省半导体协会)年会上就明确表示——成熟工艺(如28nm)的短缺看似供不应求,但实际上全球产能仍供大于求。

刘德音的履历,某种程度上也代表了现代半导体工业的历史:1983年至1987年,任职于英特尔,担任CMOS技术开发的工艺集成经理,开发了微处理器工艺技术;从1987年到1993年,他在AT & amp;t贝尔实验室作为高速电子研究实验室的研究经理,开发光通信系统;1999年至2000年任实达集成电路制造公司总经理;2000年至2006年,他在TSMC晶圆厂和运营机构担任多个重要职务;2000年至2009年任先进技术高级副总经理;2009年至2012年任运营高级副总经理;2012年3月至2013年11月担任合作主管;现任TSMC(中国)有限公司董事长,作为一个从1983年开始涉足半导体行业,从业38年的资深大佬,刘德音的话应该很有权威性。而且,一场“大屠杀”即将开始——2020年4月28日,在国内新冠肺炎疫情刚刚得到控制的情况下,总投资10亿的长沙比亚迪半导体8英寸晶圆生产线项目在长沙经开区正式开工。一个月后的5月30日,西部半导体集成电路高科技产业园奠基仪式在四川省绵阳市游仙区举行。据官方介绍,该产业园总投资高达80.26亿元,涵盖R&D、集成电路(芯片)设计、制造和生产。计划建设年产60万片8英寸晶圆的产业集群。当然,该集群不仅针对汽车级芯片,而是将满足工业控制、汽车电子、电力和能源领域、生物基因、射频器件和5G通信产品的芯片需求。

虽然8英寸晶圆在今天已经是“过时”的技术,但它仍然有它的价值,汽车级芯片更需要它。当然,我们不应该忽视极其重要的SMIC。在去年第四季度SMIC的电话财报会议上,联席CEO赵海军曾透露,公司将在2021年底扩大8英寸月产量4.5万片;另外12寸也将以10000块/月的速度扩容。此前,SMIC 8英寸晶圆的月产能已经达到25万片。TSMC当然不会错过这波行情。2021年4月22日,全球领先的晶圆代工厂TSMC召开临时董事会会议,批准高达28.87亿美元的预算,用于扩大成熟工艺的产能。其中,已经决定并公布的计划包括扩建其位于南京的晶圆厂,建设多条28nm工艺(8英寸晶圆)生产线。计划2023年达到“每月4万片”。也就是说,最近一年,国内公开消息可得的8英寸晶圆产能扩张超过了每月70万片。这些产能是最快的,将在2022年年中释放...毫无疑问,这是一个标准的“头痛医头,脚痛医脚”的操作,只针对当下的问题,甚至可能带来未来可能无法完全消化的8寸晶圆产能潮。芯片应该只是一种商品,是推动现代工业社会,构建我们现代生活必不可少的基石。但现在,由于美国政府的私欲,在它的不断干预和阻挠下,它成了一种“战略物资”。可以预期,随着各种投资的涌入,新一轮的芯片产能爆发式增长蓄势待发。成熟工艺的芯片短缺将会被终结。甚至在不久的将来,这种不顾产能总量的集约化投资,很可能会导致一个不好的结果——产能过剩将席卷整个行业,掀起新的血雨腥风。

8

8

世界需要一个屠龙者来回顾这一轮芯片危机的全过程。我们更深切地感受到,在这个“老神”疯狂的时代,中国有义务联合全行业,建立一些不受美国影响的“本土”,无论是为了自己,还是为了整个世界市场。即使这个“局部地区”一开始很小,但我们有理由相信,总有一天会化为燎原之势。在去年第四季度SMIC的电话财报会议上,联席CEO赵海军曾透露,公司将在2021年底扩大8英寸月产量4.5万片;另外12寸也将以10000块/月的速度扩容。此前,SMIC 8英寸晶圆的月产能已经达到25万片。TSMC当然不会错过这波行情。2021年4月22日,全球领先的晶圆代工厂TSMC召开临时董事会会议,批准高达28.87亿美元的预算,用于扩大成熟工艺的产能。其中,已经决定并公布的计划包括扩建其位于南京的晶圆厂,建设多条28nm工艺(8英寸晶圆)生产线。计划2023年达到“每月4万片”。也就是说,最近一年,国内公开消息可得的8英寸晶圆产能扩张超过了每月70万片。这些产能是最快的,将在2022年年中释放...毫无疑问,这是一个标准的“头痛医头,脚痛医脚”的操作,只针对当下的问题,甚至可能带来未来可能无法完全消化的8寸晶圆产能潮。芯片应该只是一种商品,是推动现代工业社会,构建我们现代生活必不可少的基石。但现在,由于美国政府的私欲,在它的不断干预和阻挠下,它成了一种“战略物资”。可以预期,随着各种投资的涌入,新一轮的芯片产能爆发式增长蓄势待发。成熟工艺的芯片短缺将会被终结。甚至在不久的将来,这种不顾产能总量的集约化投资,很可能会导致一个不好的结果——产能过剩将席卷整个行业,掀起新的血雨腥风。

8

8

世界需要一个屠龙者来回顾这一轮芯片危机的全过程。我们更深切地感受到,在这个“旧神”疯狂的时代,中国有义务联合全行业,建立一些不受美国影响的“本土”,无论是为了自己,还是为了整个世界市场。即使这个“局部地区”一开始很小,但我们有理由相信,总有一天会化为燎原之势。

1、华为再次重申不造车:未来也不会投资任何车企,更不会控股参股5月24日,华为再度发布声明重申不造车,称“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确,没有任何改变。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯奥迪一直在大力发展自动驾驶汽车技术,而且该公司最近进行的一个项目也不例外。据外媒报道,奥迪正在测试一种能够识别校区的系统,以让校区内的孩子和行人都更加安全。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,美国商务部长GinaRaimondo和韩国总统文在寅(MoonJaein)宣布了一项协议,

1900/1/1 0:00:00来源:网络作者吴晓宇编辑李欢欢携手多年,蔚来与传统车企的两段“恋情”均无疾而终。5月20日,这一天因谐音被年轻人视作另一个情人节。

1900/1/1 0:00:00进入5月,上海气温白天最高陡然上升到36,昼夜温差明显。冷热分明也同样适用于当前的中国汽车行业,尤其是那些以创新为旗号、宣称“软件定义汽车”的新玩家们。

1900/1/1 0:00:00在过去的2020财年,汽车行业的全球系统合作伙伴伟巴斯特在非常疲软的市场环境中再次展现出韧性和应变能力。“对于伟巴斯特来说,2020年是艰难的一年。我们不得不应对销售和收益方面的挑战。

1900/1/1 0:00:00