老年代步车或低速电动车,被民间戏称为“老人乐”。以其小巧的车身,无需驾照和执照,受到了农村老年人和消费者的喜爱。其中,山东、河南、河北等北方省份是我国低速电动车销量较大的省份。

据不完全统计,全国小型低速纯电动乘用车生产企业约100家,产能超过200万辆,主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。与此同时,中国微型低速纯电动乘用车市场快速增长,企业投资和数量快速增加。

但长期以来,低速电动车经常闯红灯、逆行、随意变道,严重影响道路交通安全。据有关部门统计,近五年我国因低速电动车引发的交通事故多达83万起,死亡1.8万人,受伤18.6万人。

关于低速电动车整改的新闻屡见不鲜,但毕竟很多治理措施一直停留在治标不治本的阶段。因此,今年3月,相关部门发布了低速电动车新标准。新规明确低速电动汽车纳入新能源汽车标准,增加了微型纯电动乘用车的定义。

这意味着低速电动车将从源头上有明确的国家标准“限制”。和广义的乘用车一样,电动车和驾驶员都有法可依。这也正式宣告,曾经野蛮生长,多年徘徊在监管灰色地带,备受争议的低速电动车即将转正。

“定制”方案

如果说3月份的文件为低速电动车定下了基调,那么6月17日,工信部就推荐性国家标准《纯电动乘用车技术要求》正式征求意见,这是一份为低速电动车“量身定制”的详细方案。

随着“老头乐”车型受到特定市场的追捧,低速电动车行业进入门槛低,质量和技术水平参差不齐。特别是产品质量良莠不齐,部分产品不符合制动、车身强度、碰撞等国家标准的基本要求,导致多起交通事故居高不下。

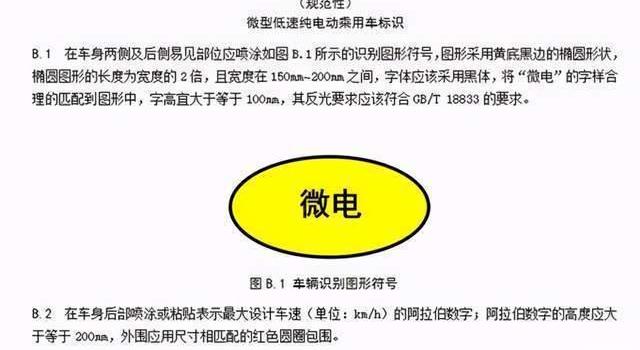

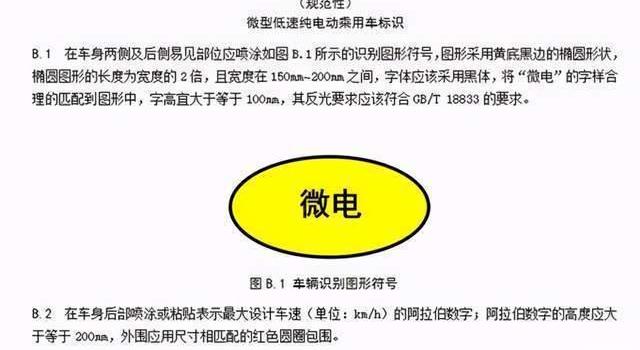

《技术条件》主要涉及两个方面,一是对原纯电动乘用车技术条件进行修订和更新,二是增加了对微型低速纯电动乘用车的技术要求。

与2012年发布的现行标准相比,新标准增加了包括外形尺寸、车辆整备质量、轮胎、电气安全、超速限值、制动性能、稳定性、动力性能和可靠性等要求,并增加了对充电接口和标志的要求。

以车身尺寸为例,新标准中的微型低速纯电动乘用车长度应不超过3500mm,宽度不超过1500mm,高度不超过1700mm。明确规定座位数为4座及以下,整车整备质量不得超过750kg,最高车速小于70 km/h。

其实这和日本流行车“K-Car”的尺寸有点类似。根据日本警察厅2000年10月发布的变更规定,K-Car的规格为长3400mm,宽1480mm,高2000mm,排量在660cc以下;其最高时速不超过100km/h,定位为城市用车。

此外,细节还包括车辆正面碰撞试验速度为40k m/h;需要加限速装置和ABS;轮胎必须是车辆轮胎;此外,必须增加低速行人警告音;只能使用磷酸亚铁锂或三元锂电池,电池性能要求应符合相关要求,500次循环后电池循环寿命应不低于初始状态的90%。

其实早在2015年9月,国务院就批复了“提升一批、规范一批、淘汰一批”的总体思路,引导产业转型升级,规范发展。2018年11月,工信部联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》,继续督促各地组织开展专项治理工作。

相关数据显示,2018年低速电动车年销量已近160万辆,预计到2025年,低速电动车年销量将超过350万辆。与乘用车不同,低速电动车在路权、保险、驾照等方面没有明确的政策法规。相关技术指标明确,可为各级管理部门和地方政府开展清理整顿工作提供合理依据。

当然,在定义了“车”的属性之后,关于“人”的问题也随之而来,其中最重要的就是驾照。那么,“乐老头”这个特殊群体如何解决驾照问题呢?相关培训考试应该如何进行?这是在“车”之后,由此衍生的一系列问题还有待进一步探讨。

一场新的战争开始了。

当低速电动车“转正”后,相关部门可以最大限度地利用现有的机动车管理体系,无需再建设单独的管理体系,有利于加快后续的规范化管理工作。因此,增加相关技术要求,对规范微型低速纯电动乘用车的行业管理具有重要意义。

无论如何,如果今年迷你低速纯电动乘用车能够平稳过渡,那么这个细分市场也将赶上新能源汽车的快速发展。

乘联会数据显示,今年5月,新能源狭义乘用车国内销量达18.7万辆,同比增长180.1%,增速继续领跑整个乘用车市场。其中A00级车型尤为抢眼,榜单前15名中有近50%是A00级车型。

五菱洪光MINI EV、欧拉白猫/黑猫、奇瑞小蚁、长安奔奔EV等众多车型成为A00市场最火热的车型。根据工信部近期公布的343批新车,乘用车中有32个车型60个公告编号,其中11个车型19个公告编号属于微型车,占乘用车的三分之一。

市场火爆,车企眼红,但并不是所有A00电动车都能成为细分市场的佼佼者。从今年4月开始,灵宝COCO先上市,然后雷丁芒果上市。但从声量和销量来看,新品牌的机会并不多。

这一幕很像六年前低速电动车的井喷期。2015年,全国多地涌现出至少数十家生产“老人头”的低速电动车企业。其中头部企业为阅文、御捷、丽驰、时风、道爵、德雷博、福禄、比德文。

然而,在发展的后期,这些低速电动车因为质量和安全问题引起了社会的关注。因此,政府近年来也大力整顿低速电动车市场,包括市场层面的自律,导致低速电动车厂商一轮又一轮的洗牌。

其中,从产业升级来看,很多低速电动车企业开始转型,率先进入乘用车赛道。比如山东雷丁全资收购四川野马汽车;山东宝雅收购一汽吉林70.5%股权;河北宇杰自行申请生产资质;河北图灵与长城汽车合作。

但从目前这些走上正轨的车企的生存状态来看,这些车企对于大众消费者来说还是默默无闻。更让人意外的是,今年1月,领先汽车正式公布了重组方案草案。也就是说,这些渴望转型升级的低速电动车企业,他们自己的泥菩萨过江,比传统车企还要厉害。

事实上,低速电动车企业不仅需要面对传统车企的冲击,另一方面,传统车企也在疯狂介入。目前A00电动车国内细分市场的竞争对手越来越多。除了五菱,欧拉,奇瑞,长安等。,也有新的汽车制造企业,如零跑和哪吒。

战争翻开了新的篇章,进入了优胜劣汰的新游戏。机会永远留给拥有完整制造工艺和成熟先进技术研发能力的车企。虽然低速电动车升级为常规新能源车并不容易,但任何胜利的果实都是靠实力赢得的。老年代步车或低速电动车,被民间戏称为“老人乐”。以其小巧的车身,无需驾照和执照,受到了农村老年人和消费者的喜爱。其中,山东、河南、河北等北方省份是我国低速电动车销量较大的省份。

据不完全统计,全国小型低速纯电动乘用车生产企业约100家,产能超过200万辆,主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。与此同时,中国微型低速纯电动乘用车市场快速增长,企业投资和数量快速增加。

但长期以来,低速电动车经常闯红灯、逆行、随意变道,严重影响道路交通安全。据有关部门统计,近五年我国因低速电动车引发的交通事故多达83万起,死亡1.8万人,受伤18.6万人。

关于低速电动车整改的新闻屡见不鲜,但毕竟很多治理措施一直停留在治标不治本的阶段。因此,今年3月,相关部门发布了低速电动车新标准。新规明确低速电动汽车纳入新能源汽车标准,增加了微型纯电动乘用车的定义。

这意味着低速电动车将从源头上有明确的国家标准“限制”。和广义的乘用车一样,电动车和驾驶员都有法可依。这也正式宣告,曾经野蛮生长,多年徘徊在监管灰色地带,备受争议的低速电动车即将转正。

“定制”方案

如果说3月份的文件为低速电动车定下了基调,那么6月17日,工信部就推荐性国家标准《纯电动乘用车技术要求》正式征求意见,这是一份为低速电动车“量身定制”的详细方案。

随着“老头乐”车型受到特定市场的追捧,低速电动车行业进入门槛低,质量和技术水平参差不齐。特别是产品质量良莠不齐,部分产品不符合制动、车身强度、碰撞等国家标准的基本要求,导致多起交通事故居高不下。

《技术条件》主要涉及两个方面,一是对原纯电动乘用车技术条件进行修订和更新,二是增加了对微型低速纯电动乘用车的技术要求。

与2012年发布的现行标准相比,新标准增加了包括外形尺寸、车辆整备质量、轮胎、电气安全、超速限制、制动性能、稳定性、动力性能和可靠性以及……充电接口和标志的ed要求。

以车身尺寸为例,新标准中的微型低速纯电动乘用车长度应不超过3500mm,宽度不超过1500mm,高度不超过1700mm。明确规定座位数为4座及以下,整车整备质量不得超过750kg,最高车速小于70 km/h。

其实这和日本流行车“K-Car”的尺寸有点类似。根据日本警察厅2000年10月发布的变更规定,K-Car的规格为长3400mm,宽1480mm,高2000mm,排量在660cc以下;其最高时速不超过100km/h,定位为城市用车。

此外,细节还包括车辆正面碰撞试验速度为40k m/h;需要加限速装置和ABS;轮胎必须是车辆轮胎;此外,必须增加低速行人警告音;只能使用磷酸亚铁锂或三元锂电池,电池性能要求应符合相关要求,500次循环后电池循环寿命应不低于初始状态的90%。

其实早在2015年9月,国务院就批复了“提升一批、规范一批、淘汰一批”的总体思路,引导产业转型升级,规范发展。2018年11月,工信部联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》,继续督促各地组织开展专项治理工作。

相关数据显示,2018年低速电动车年销量已近160万辆,预计到2025年,低速电动车年销量将超过350万辆。与乘用车不同,低速电动车在路权、保险、驾照等方面没有明确的政策法规。相关技术指标明确,可为各级管理部门和地方政府开展清理整顿工作提供合理依据。

当然,在定义了“车”的属性之后,关于“人”的问题也随之而来,其中最重要的就是驾照。那么,“乐老头”这个特殊群体如何解决驾照问题呢?相关培训考试应该如何进行?这是在“车”之后,由此衍生的一系列问题还有待进一步探讨。

一场新的战争开始了。

当低速电动车“转正”后,相关部门可以最大限度地利用现有的机动车管理体系,无需再建设单独的管理体系,有利于加快后续的规范化管理工作。因此,增加相关技术要求,对规范微型低速纯电动乘用车的行业管理具有重要意义。

无论如何,如果今年迷你低速纯电动乘用车能够平稳过渡,那么这个细分市场也将赶上新能源汽车的快速发展。

乘联会数据显示,今年5月,新能源狭义乘用车国内销量达18.7万辆,同比增长180.1%,增速继续领跑整个乘用车市场。其中A00级车型尤为抢眼,榜单前15名中有近50%是A00级车型。

五菱洪光MINI EV、欧拉白猫/黑猫、奇瑞小蚁、长安奔奔EV等众多车型成为A00市场最火热的车型。根据工信部近期公布的343批新车,乘用车中有32个车型60个公告编号,其中11个车型19个公告编号属于微型车,占乘用车的三分之一。

市场火爆,车企眼红,但并不是所有A00电动车都能成为细分市场的佼佼者。从今年4月开始,灵宝COCO先上市,然后雷丁芒果上市。但从声量和销量来看,新品牌的机会并不多。

这一幕很像六年前低速电动车的井喷期。2015年,全国多地涌现出至少数十家生产“老人头”的低速电动车企业。其中头部企业为阅文、御捷、丽驰、时风、道爵、德雷博、福禄、比德文。

然而,在发展的后期,这些低速电动车因为质量和安全问题引起了社会的关注。因此,政府近年来也大力整顿低速电动车市场,包括市场层面的自律,导致低速电动车厂商一轮又一轮的洗牌。

其中,从产业升级来看,很多低速电动车企业开始转型,率先进入乘用车赛道。比如山东雷丁全资收购四川野马汽车;山东宝雅收购一汽吉林70.5%股权;河北宇杰自行申请生产资质;河北图灵与长城汽车合作。

但从目前这些走上正轨的车企的生存状态来看,这些车企对于大众消费者来说还是默默无闻。更让人意外的是,今年1月,领先汽车正式公布了重组方案草案。也就是说,这些渴望转型升级的低速电动车企业,他们自己的泥菩萨过江,比传统车企还要厉害。

事实上,低速电动车企业不仅需要面对传统车企的冲击,另一方面,传统车企也在疯狂介入。目前A00电动车国内细分市场的竞争对手越来越多。除了五菱,欧拉,奇瑞,长安等。,也有新的汽车制造企业,如零跑和哪吒。

战争翻开了新的篇章,进入了优胜劣汰的新游戏。机会永远留给拥有完整制造工艺和成熟先进技术研发能力的车企。虽然低速电动车升级为常规新能源车并不容易,但任何胜利的果实都是靠实力赢得的。打个比方,实现双碳目标就像从果树上摘苹果,摘相对容易摘的苹果,装满篮子就会“登峰造极”;但只有把树上的苹果全部摘下来,才能“中和”。如果有的苹果确实够不着,就要把相应的树枝剪掉,相当于用“负碳”的方式解决“中和”问题。从图中我们也可以看到,在二氧化碳排放峰值左右,碳排放会逐渐进入一个稳定波动的平台期。碳在到达顶峰后停留在顶峰平台的时间越长,碳中和的时间窗口越短,后续脱碳的成本越高。所以,虽然从时间轴上看,二氧化碳排放峰值一定是先于碳中和的,但在具体行动上,二氧化碳排放峰值和碳中和是相辅相成的,绝不能在二氧化碳排放峰值之后再去做碳中和。我们必须清醒地认识到,二氧化碳排放峰值是碳中和的前提条件,二氧化碳排放峰值时间越早,排放峰值越低,将更有利于实现碳中和。同时,进入碳排放平台的时间应尽可能早于二氧化碳排放峰值,这将有助于推动碳中和技术的产业化实践,增加碳中和的时间窗口。综上所述,双碳的目标很难实现。碳中和限制了二氧化碳排放峰值的时间和峰值,从根本上拒绝了二氧化碳排放峰值“先升后降”的“刁钻”路径。碳中和约束下的二氧化碳排放峰值将变得更具挑战性,也更重要。在当前的时间点上,中国的低碳转型必须充分考虑碳中和,以合理规划二氧化碳排放峰值的策略,确保二氧化碳排放峰值后碳中和能够如期实现。由此,也就不难理解为什么早在2015年就提出了二氧化碳排放峰值目标,但在2020年9月碳中和目标提出后,关于低碳脱碳的讨论和行动进一步迅速升温。七、实现碳中和的总体策略对于如何实现碳中和的目标,专家学者已经达成基本共识,即必须从源头削减、能源替代、节能增效、循环利用、工艺改造、碳捕集六个方面共同努力。以下是我对碳中和总体战略的思考和理解:首先,在方向和原则上,首先,气候问题的广泛性决定了自下而上的减排方式难以实现全球控温目标,自上而下的布局和实施是必然选择;第二,在考虑碳中和之前决不能实现二氧化碳排放峰值,但必须从碳中和的角度约束二氧化碳排放峰值的行为,这是我们必须遵循的基本原则;再次,中国二氧化碳排放峰值与碳中和的间隔很短,这意味着挑战巨大,但也意味着我们可以在被锁定在高碳经济模式之前,战略性地布局低碳经济,向脱碳经济发展,这将使中国系统化转型的成本相对较低,有望实现多方面的跨越式发展。其次,在范围和方式上,一方面,碳中和不仅体现在生产活动上,还体现在生活方式和价值观上。这里我想强调的是,生活方式的改变也是实现碳中和的一个重要方面,要努力让全社会倡导绿色、节约的生活方式;另一方面,未来的经济增长应尽可能基于碳中性技术,以避免后续高碳模式的替代成本。最后,在具体措施上,一是加快供给侧改革,提高可再生能源比重,构建以零碳电为主的新能源结构,大力推进储能技术发展和产业布局,保障电网平衡;二要加强需求侧改革,从工业、交通、建筑等多个领域同时切入,全面推进终端电气化/电气化、源头减排和节能增效;第三,完善工业生产全过程,针对各环节可能产生的碳排放,采取针对性的原材料替代、技术创新、工艺改进和设备改造。八、实现碳双目标的具体路径实现碳双目标的技术手段可以分为三类:一是减碳。包括提高能源效率、资源回收、工艺创新和燃料/原材料替代。碳减排主要是技术改进的问题。第二是零碳。如果能源结构始终以碳基化石燃料为主,无论如何减碳都不可能实现碳中和。因此,我们必须推动能源脱碳,包括引入可再生能源、核能和生物质能。由此,将形成以“可再生能源+储能”为主的能源供应体系和以“电+氢为辅”的终端能源消费格局。在这种前景下,电力和氢气将成为未来人类能源的主要载体,其“生产、储存、运输和使用”将变得越来越关键。零碳主要是能源替代的问题。三是负碳。为了实现碳中和的目标,有必要回收人类活动中排放的碳。这就是所谓的碳汇概念,主要分为自然碳汇和人工碳汇。天然碳汇包括海洋碳汇和农林碳汇,即通过海洋和森林吸收碳,成本低但潜力有限;人工碳汇是指碳捕集/封存/利用技术,成本高,技术本身需要突破。短期来看,应用空间不大,但长期来看,是实现碳中和的关键技术。而这项技术的进步也将拓展人类使用化石燃料的空间。负碳主要解决碳回收和碳保存问题。可见,实现碳双目标的具体路径,短期主要是“减碳”,中长期主要是“零碳+负碳”。未来碳减排将成为人类社会发展的第一级问题,成本等相关问题是第二级,必须在脱碳的前提下解决。最终,科技是实现双碳目标的战略制高点,相关技术的进步有赖于国家的政策支持和企业商业模式的创新。需要强调的是,未来中国的双碳标准要增量替代,同时存量也要逐步替代。在这个过程中,增量替代主要依靠零碳技术;存量的替代将依赖于碳减排、零碳和负碳技术的有效结合。只有供需两端、多个行业齐头并进,才能最终实现碳中和的战略目标。在具体实践中,增量替代和存量替代带来的碳减排效应必然存在竞争关系。相比之下,在短期内,增量替代的成本往往高于存量替代,这在市场经济规律下,必然导致企业难以采用。但如果现在不进行增量置换,后续的增量就变成了存量,仍然需要置换,其综合社会成本只会更高。因此,当前国家应给予强有力的政策优惠和财政补贴,最大程度地促进增量替代的完成。否则,不仅会增加未来实现碳中和的压力,还会失去宝贵的时间窗口。九、双碳目标对中国汽车工业的严峻挑战。双碳目标对各行各业影响广泛,而汽车行业作为制造业的集大成者,产业链长、领域广、能耗大,在国民经济中兼具支柱和载体特征,其低碳脱碳转型更具代表性和重要性。与其他行业相比,汽车行业实现双碳目标面临三大严峻挑战:一是行业规模大,关注度高。目前,汽车行业的碳排放在全国总量中占比很高,产业发展尚未饱和。在可预见的未来,中国的汽车数量将继续增长。目前中国汽车保有量已经达到2.87亿辆(截至2021年一季度),到2050年,根据我们团队的测算,中国汽车保有量将接近5.5亿辆,这意味着汽车行业的增量置换和存量置换任务极其艰巨。此外,汽车产业是受关注度较高的优势产业,汽车产业低碳脱碳转型的效果将成为中国履行双碳目标国际承诺的“监视器”。二是国际经贸机制发生变化,低碳竞争日趋激烈。随着国际经济环境不确定性的增加,各国可能会围绕碳排放制定更严格的贸易政策,形成新的贸易壁垒。碳边界调整机制、碳足迹、碳泄漏等法律法规会制约“高碳制造、低碳使用”的模式,从而影响一国产业的国际竞争力。以碳泄漏为例,欧盟目前正在讨论立法,从生命周期的角度审视产品的碳排放。随着碳泄漏法的颁布,高碳地区生产的产品将不得进入相关立法地区销售,即使使用低碳或零碳,否则必须缴纳高额碳税。这一点对于生产过程中碳排放量相对较高的电动汽车来说更需要注意。市场环境向低碳转型,要求汽车企业将低碳制造、低碳产品打造成企业新的核心竞争力,否则可能根本没有资格参与未来的竞争。第三,汽车行业无法单独解决双碳标准的问题。由于其高度的相关性,汽车产业不可能靠自身的努力实现碳中和的目标。只有跨行业的协调发展,才能保证中国汽车工业的持续竞争力。简而言之,碳排放量大、关注度高、主导效应强的汽车产业,很可能会被“倒逼”加快实现碳双目标的步伐。对此,我们必须有充分的认识和足够的期待。十、双碳目标下汽车产业应对策略面对二氧化碳排放峰值尤其是碳中性目标的严峻挑战,汽车产业应如何有效应对,化压力为动力,s……圆满完成自身减碳脱碳任务,为国家双碳大局做出贡献?首先必须明确,在实施双碳目标的漫漫征途中,汽车行业绝不能单打独斗,而应该与其他相关行业和领域有效合作,因为脱碳是一个系统性的变革。从行业内部来说,减碳必须通过产业链上下游的联动来实现,包括设计、采购、生产、使用、回收、服务,即整个汽车产业链和整个产品生命周期的减碳脱碳。从行业外部来看,脱碳必须通过跨行业、跨领域的协作来实现。特别是能源行业要为汽车行业提供零碳能源,交通行业要为汽车行业提供低碳/零碳出行应用场景。在这一过程中,以碳交易为核心的低碳政策法规体系将为汽车产业的低碳脱碳转型提供最直接的动力和根本保障。如图2所示。

2

2

图2双碳目标下汽车产业的应对策略。因此,汽车行业实现双碳目标的应对策略可以概括为:以车辆全生命周期减碳为核心,多行业多领域协同脱碳为基础,最后以负碳技术为补充。具体而言,在内部联动方面,实现产业全生命周期减碳的措施可以概括为:一是生产减碳,包括能效提升、工艺创新、燃料/原材料替代和绿色能源使用。第二,利用碳减排,包括节能和提高效率等。,特别是应增加低碳/零碳产品的使用强度,以摊薄生产过程中付出的能耗和排放成本。在这方面,电动车携带的电池量“够用”,提高了车辆的利用率,就是一个典型的案例。同时要尽可能延长产品的使用寿命。以前这主要是为了降低成本,以后是为了减少产量,减少碳排放。三是碳回收减排,包括提高物质回收再利用效率,发展循环经济。材料的回收再利用意味着原材料生产的减少,这将有效减少原材料生产从矿产开采到加工应用的碳排放。例如,动力电池的回收和再利用将显著降低电动汽车的整体碳排放。第四,供应链碳减排,包括材料替代和工艺创新等。前者将从源头上解决上游产业链的碳排放问题,后者将有效减少零部件生产过程中的碳排放。在对外合作方面,实现多行业多领域协同脱碳的措施主要包括:一是能源产业结构优化,提高清洁能源比重,通过零碳能源的应用支持汽车产业全生命周期脱碳。二是交通行业的结构优化和重新布局,不断丰富低碳/零碳汽车产品的应用场景,增加其使用强度,提高其运营效率。第三,负碳措施“查漏补缺”,即通过植树造林和碳捕集/封存/利用技术的应用,中和一部分汽车行业难以消除的碳排放。总之,实现二氧化碳排放峰值和碳中和的目标是一项高度复杂和广泛相关的国家系统工程。汽车产业作为国民经济转型升级的引领者、抓手和载体,在落实双碳目标上首当其冲,责无旁贷。未来,汽车工业必须进行全方位的整合……ted从全生命周期、全产业链、全生态系统的高度和广度与其他相关行业一起努力,不断向双碳目标迈进,有效支撑全社会早日实现低碳乃至脱碳的历史性转变!谢谢大家!打个比方,实现双碳目标就像从果树上摘苹果,摘相对容易摘的苹果,装满篮子就会“登峰造极”;但只有把树上的苹果全部摘下来,才能“中和”。如果有的苹果确实够不着,就要把相应的树枝剪掉,相当于用“负碳”的方式解决“中和”问题。从图中我们也可以看到,在二氧化碳排放峰值左右,碳排放会逐渐进入一个稳定波动的平台期。碳在到达顶峰后停留在顶峰平台的时间越长,碳中和的时间窗口越短,后续脱碳的成本越高。所以,虽然从时间轴上看,二氧化碳排放峰值一定是先于碳中和的,但在具体行动上,二氧化碳排放峰值和碳中和是相辅相成的,绝不能在二氧化碳排放峰值之后再去做碳中和。我们必须清醒地认识到,二氧化碳排放峰值是碳中和的前提条件,二氧化碳排放峰值时间越早,排放峰值越低,将更有利于实现碳中和。同时,进入碳排放平台的时间应尽可能早于二氧化碳排放峰值,这将有助于推动碳中和技术的产业化实践,增加碳中和的时间窗口。综上所述,双碳的目标很难实现。碳中和限制了二氧化碳排放峰值的时间和峰值,从根本上拒绝了二氧化碳排放峰值“先升后降”的“刁钻”路径。碳中和约束下的二氧化碳排放峰值将变得更具挑战性,也更重要。在当前的时间点上,中国的低碳转型必须充分考虑碳中和,以合理规划二氧化碳排放峰值的策略,确保二氧化碳排放峰值后碳中和能够如期实现。由此,也就不难理解为什么早在2015年就提出了二氧化碳排放峰值目标,但在2020年9月碳中和目标提出后,关于低碳脱碳的讨论和行动进一步迅速升温。七、实现碳中和的总体策略对于如何实现碳中和的目标,专家学者已经达成基本共识,即必须从源头削减、能源替代、节能增效、循环利用、工艺改造、碳捕集六个方面共同努力。以下是我对碳中和总体战略的思考和理解:首先,在方向和原则上,首先,气候问题的广泛性决定了自下而上的减排方式难以实现全球控温目标,自上而下的布局和实施是必然选择;第二,在考虑碳中和之前决不能实现二氧化碳排放峰值,但必须从碳中和的角度约束二氧化碳排放峰值的行为,这是我们必须遵循的基本原则;再次,中国二氧化碳排放峰值与碳中和的间隔很短,这意味着挑战巨大,但也意味着我们可以在被锁定在高碳经济模式之前,战略性地布局低碳经济,向脱碳经济发展,这将使中国系统化转型的成本相对较低,有望实现多方面的跨越式发展。其次,在范围和方式上,一方面,碳中和不仅体现在生产活动上,还体现在生活方式和价值观上。这里我想强调的是,生活方式的改变也是实现碳中和的一个重要方面,要努力让全社会倡导绿色、节约的生活方式;另一方面,未来的经济增长应尽可能基于碳中性技术,以避免后续高碳模式的替代成本。最后,在具体措施上,一是加快供给侧改革,提高可再生能源比重,构建以零碳电为主的新能源结构,大力推进储能技术发展和产业布局,保障电网平衡;二要加强需求侧改革,从工业、交通、建筑等多个领域同时切入,全面推进终端电气化/电气化、源头减排和节能增效;第三,完善工业生产全过程,针对各环节可能产生的碳排放,采取针对性的原材料替代、技术创新、工艺改进和设备改造。八、实现碳双目标的具体路径实现碳双目标的技术手段可以分为三类:一是减碳。包括提高能源效率、资源回收、工艺创新和燃料/原材料替代。碳减排主要是技术改进的问题。第二是零碳。如果能源结构始终以碳基化石燃料为主,无论如何减碳都不可能实现碳中和。因此,我们必须推动能源脱碳,包括引入可再生能源、核能和生物质能。由此,将形成以“可再生能源+储能”为主的能源供应体系和以“电+氢为辅”的终端能源消费格局。在这种前景下,电力和氢气将成为未来人类能源的主要载体,其“生产、储存、运输和使用”将变得越来越关键。零碳主要是能源替代的问题。三是负碳。为了实现碳中和的目标,有必要回收人类活动中排放的碳。这就是所谓的碳汇概念,主要分为自然碳汇和人工碳汇。天然碳汇包括海洋碳汇和农林碳汇,即通过海洋和森林吸收碳,成本低但潜力有限;人工碳汇是指碳捕集/封存/利用技术,成本高,技术本身需要突破。短期来看,应用空间不大,但长期来看,是实现碳中和的关键技术。而这项技术的进步也将拓展人类使用化石燃料的空间。负碳主要解决碳回收和碳保存问题。可见,实现碳双目标的具体路径,短期主要是“减碳”,中长期主要是“零碳+负碳”。未来碳减排将成为人类社会发展的第一级问题,成本等相关问题是第二级,必须在脱碳的前提下解决。最终,科技是实现双碳目标的战略制高点,相关技术的进步有赖于国家的政策支持和企业商业模式的创新。需要强调的是,未来中国的双碳标准要增量替代,同时存量也要逐步替代。在这个过程中,增量替代主要依靠零碳技术;存量的替代将依赖于碳减排、零碳和负碳技术的有效结合。只有供需两端、多个行业齐头并进,才能最终实现碳中和的战略目标。在具体实践中,增量替代和存量替代带来的碳减排效应必然存在竞争关系。相比之下,在短期内,增量替代的成本往往高于存量替代,这在市场经济规律下,必然导致企业难以采用。但如果现在不进行增量置换,后续的增量就变成了存量,仍然需要置换,其综合社会成本只会更高。因此,当前国家应给予强有力的政策优惠和财政补贴,最大程度地促进增量替代的完成。否则,不仅会增加未来实现碳中和的压力,还会失去宝贵的时间窗口。九、双碳目标对中国汽车工业的严峻挑战。双碳目标对各行各业影响广泛,而汽车行业作为制造业的集大成者,产业链长、领域广、能耗大,在国民经济中兼具支柱和载体特征,其低碳脱碳转型更具代表性和重要性。与其他行业相比,汽车行业实现双碳目标面临三大严峻挑战:一是行业规模大,关注度高。目前,汽车行业的碳排放在全国总量中占比很高,产业发展尚未饱和。在可预见的未来,中国的汽车数量将继续增长。目前中国汽车保有量已经达到2.87亿辆(截至2021年一季度),到2050年,根据我们团队的测算,中国汽车保有量将接近5.5亿辆,这意味着汽车行业的增量置换和存量置换任务极其艰巨。此外,汽车产业是受关注度较高的优势产业,汽车产业低碳脱碳转型的效果将成为中国履行双碳目标国际承诺的“监视器”。二是国际经贸机制发生变化,低碳竞争日趋激烈。随着国际经济环境不确定性的增加,各国可能会围绕碳排放制定更严格的贸易政策,形成新的贸易壁垒。碳边界调整机制、碳足迹、碳泄漏等法律法规会制约“高碳制造、低碳使用”的模式,从而影响一国产业的国际竞争力。以碳泄漏为例,欧盟目前正在讨论立法,从生命周期的角度审视产品的碳排放。随着碳泄漏法的颁布,高碳地区生产的产品将不得进入相关立法地区销售,即使使用低碳或零碳,否则必须缴纳高额碳税。这一点对于生产过程中碳排放量相对较高的电动汽车来说更需要注意。市场环境向低碳转型,要求汽车企业将低碳制造、低碳产品打造成企业新的核心竞争力,否则可能根本没有资格参与未来的竞争。第三,汽车行业无法单独解决双碳标准的问题。由于其高度的相关性,汽车产业不可能靠自身的努力实现碳中和的目标。只有跨行业的协调发展,才能保证中国汽车工业的持续竞争力。简而言之,碳排放量大、关注度高、主导效应强的汽车产业,很可能会被“倒逼”加快实现碳双目标的步伐。对此,我们必须有充分的认识和足够的期待。十、双碳目标下汽车产业应对策略面对二氧化碳排放峰值尤其是碳中性目标的严峻挑战,汽车产业应如何有效应对,化压力为动力,s……圆满完成自身减碳脱碳任务,为国家双碳大局做出贡献?首先必须明确,在实施双碳目标的漫漫征途中,汽车行业绝不能单打独斗,而应该与其他相关行业和领域有效合作,因为脱碳是一个系统性的变革。从行业内部来说,减碳必须通过产业链上下游的联动来实现,包括设计、采购、生产、使用、回收、服务,即整个汽车产业链和整个产品生命周期的减碳脱碳。从行业外部来看,脱碳必须通过跨行业、跨领域的协作来实现。特别是能源行业要为汽车行业提供零碳能源,交通行业要为汽车行业提供低碳/零碳出行应用场景。在这一过程中,以碳交易为核心的低碳政策法规体系将为汽车产业的低碳脱碳转型提供最直接的动力和根本保障。如图2所示。

2

2

图2双碳目标下汽车产业的应对策略。因此,汽车行业实现双碳目标的应对策略可以概括为:以车辆全生命周期减碳为核心,多行业多领域协同脱碳为基础,最后以负碳技术为补充。具体而言,在内部联动方面,实现产业全生命周期减碳的措施可以概括为:一是生产减碳,包括能效提升、工艺创新、燃料/原材料替代和绿色能源使用。第二,利用碳减排,包括节能和提高效率等。,特别是应增加低碳/零碳产品的使用强度,以摊薄生产过程中付出的能耗和排放成本。在这方面,电动车携带的电池量“够用”,提高了车辆的利用率,就是一个典型的案例。同时要尽可能延长产品的使用寿命。以前这主要是为了降低成本,以后是为了减少产量,减少碳排放。三是碳回收减排,包括提高物质回收再利用效率,发展循环经济。材料的回收再利用意味着原材料生产的减少,这将有效减少原材料生产从矿产开采到加工应用的碳排放。例如,动力电池的回收和再利用将显著降低电动汽车的整体碳排放。第四,供应链碳减排,包括材料替代和工艺创新等。前者将从源头上解决上游产业链的碳排放问题,后者将有效减少零部件生产过程中的碳排放。在对外合作方面,实现多行业多领域协同脱碳的措施主要包括:一是能源产业结构优化,提高清洁能源比重,通过零碳能源的应用支持汽车产业全生命周期脱碳。二是交通行业的结构优化和重新布局,不断丰富低碳/零碳汽车产品的应用场景,增加其使用强度,提高其运营效率。第三,负碳措施“查漏补缺”,即通过植树造林和碳捕集/封存/利用技术的应用,中和一部分汽车行业难以消除的碳排放。总之,实现二氧化碳排放峰值和碳中和的目标是一项高度复杂和广泛相关的国家系统工程。汽车产业作为国民经济转型升级的引领者、抓手和载体,在落实双碳目标上首当其冲,责无旁贷。未来,汽车工业必须进行全方位的整合……ted从全生命周期、全产业链、全生态系统的高度和广度与其他相关行业一起努力,不断向双碳目标迈进,有效支撑全社会早日实现低碳乃至脱碳的历史性转变!谢谢大家!

在阿甘小时候,妈妈便将世界的真相告诉了他:“人生就像一盒盒巧克力,你永远不知道下一颗会是什么味道”。

1900/1/1 0:00:00有人调侃说,中国战略性风投机构前三名依次是:全球挖人的华为、搞技术的阿里和“接盘侠”合肥;也有人戏称合肥是中国的“城”。

1900/1/1 0:00:00老年代步车或者说低速电动车被民间戏称为“老头乐”,凭借着其小巧的车身,加之无需驾照、无需上牌,得到了广大老年人,以及农村乡镇地区消费者的喜爱,

1900/1/1 0:00:006月28日,长城汽车2025年战略发布会暨第八届科技节在河北保定隆重开幕长城汽车董事长魏建军长城汽车2025战略发布会上表示,至2025年,

1900/1/1 0:00:006月28日,《美国汽车新闻》(AutomotiveNews)发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,奥迪计划在其位于布鲁塞尔的工厂内生产电动版Q8。这款电动SUV的正式名称为Q8etron,其生产将从2026年开始。

1900/1/1 0:00:00