由于日益严格的排放标准和补贴政策的大力实施,加上消费者对电动汽车接受度的不断提高,2021年全球新能源乘用车市场突飞猛进,同比增长超过100%,销量首次跨过600万辆大关。

2022年,这一细分市场将继续保持高速增长。相关数据显示,尽管面临新冠肺炎疫情、芯片短缺等不利因素,2022年1月全球新能源乘用车销量同比增长87%至603,007辆,在全球乘用车市场的份额也增至10%,超过去年的9%。这意味着今年新能源在乘用车中的占比可能达到15%左右,将继续成为后者增长的最强劲动力。

具体来说,1月份的出色表现主要得益于中国市场提供的巨大帮助。

众所周知,近两年全球新能源市场的快速发展主要得益于中国和欧洲的共同努力,两个市场占总量的份额之和基本超过80%,其中前者大多稳定在50%左右。今年1月,以372,615辆的成绩,中国市场份额达到61.79%的历史新高。

与此同时,欧洲市场的份额降至2020年以来的最低点。出现这种情况,主要是因为为了不缴纳巨额罚款,满足2021年欧盟新车平均二氧化碳排放量不得高于95g/km的要求,去年12月,欧洲车企主动“抢跑”提前给部分新能源汽车上牌,以后再直接卖给有牌照的消费者。这导致今年1月欧洲市场销量大幅下降。

所以在一月份的车型和品牌列表中可以看到更多来自中国的人。

自主车型几乎垄断了畅销榜。

在分析榜单之前,我先介绍一下,我们一直在做全球新能源榜单,为了更好的区分,我们习惯将两个榜单中的自主车型和品牌加粗。所以今年1月份整理榜单的时候,惊讶的发现只有三款车不是自主车型,给人一种错觉,这就像是一份国产新能源榜单。

之所以这么震撼,是因为2020年1月只有广汽Aion S、名爵ZS EV、奔腾B30 EV三款自主车型上市,而2021年同期也只是增加到9款,今年却直接增加到17款,几乎相当于翻倍。

事实上,其他三种模式也与中国密切相关。比如来自中国市场的特斯拉Model Y有16411辆,ID也有6294辆,4换句话说,没有中国消费者的支持,前者无法夺冠,后者将无缘榜单。

回顾1月份的榜单,前三名分别是Model Y、五菱MINIEV和比亚迪秦加。

按照最近的表现来看,随着Model Y在更多市场的落地,以及特斯拉在德国柏林超级工厂的投产,Model Y取代Model 3成为特斯拉在花旦的主人的可能性越来越大,最早甚至会在3月份成为现实。

看起来仍有很大优势的洪光MINIEV实际上处于危险之中。

一方面,以奇瑞QQ冰淇淋为代表的竞争对手抢走了不少潜在消费者,以至于洪光MINIEV在1月份首次下跌,跌幅达27.4%,而QQ冰淇淋逼近1万辆;另一方面,由于比亚迪秦加上再一次刷新了自己的纪录,未来这种概率还会攀升。只要下降一升,两者的差距就会继续缩小,有朝一日后者可能会取代洪光·米尼耶夫坐上亚军宝座。

其实不仅仅是秦加,宋Pro/加都可能很快参加单月榜前三的争夺。毕竟比亚迪今年的销量目标是120万辆。作为其重磅车型,秦加和宋Pro/加势必交出更高的销量。

因此,为了打破比亚迪秦和宋的包围圈,保住前三的荣誉,MINIEV不能再偏袒国内市场,需要尽快走出国门,寻求更多消费者的青睐。

相比洪光MINIEV,大众ID.4感觉压力更大,因为后面的车型都是中国车企的,和比亚迪海豚、比亚迪韩EV、奇瑞QQ冰淇淋没有太大区别,尤其是海豚只落后33辆。这让人不得不怀疑海豚可能在2月份领先大众ID.4。

在下半年的榜单中,比亚迪继续占据三席,其中唐再次创下新高。其实不仅仅是唐PHEV,长安奔奔EV、奇瑞eQ1(也就是国产小蚁)、广汽Aion Y也都取得了历史最好成绩。另外值得一提的是,广汽Aion Y首次上榜。依托广阔的华南市场,未来也应该成为榜单中的“熟面孔”。

如前所述,主要依靠欧洲市场的雷诺Zoe和日产Leaf在1月份的“消失”,更多的是受到芯片短缺和前年年底冲量的影响。考虑到俄乌冲突的出现,短期内几乎垄断全球汽车榜单的怪现象可能会继续出现,但应该不会长期存在。

特斯拉仍将是唯一一家

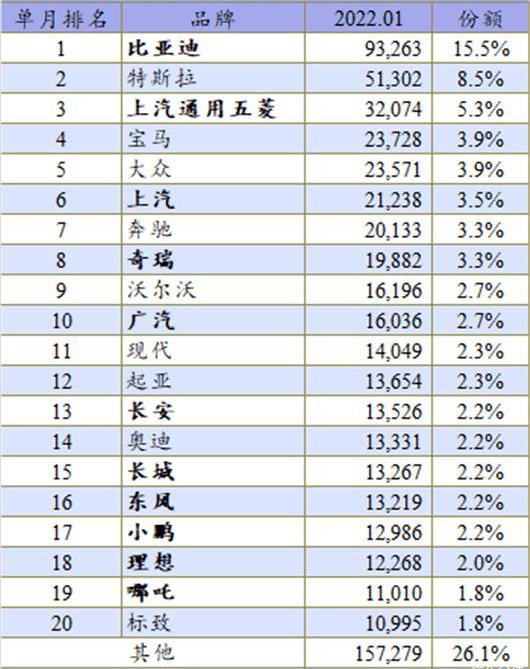

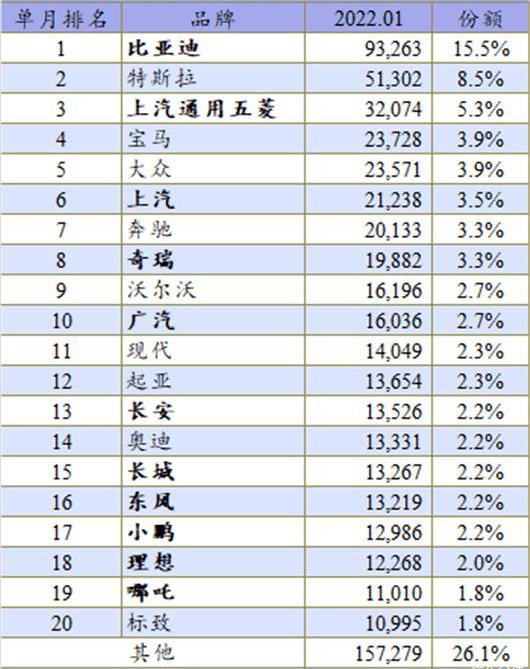

从品牌榜单来看,得益于产能的提升和产品的不断增加,比亚迪在1月份再次夺冠,这次意义重大。

1月份,中国新能源乘用车销量环比下降25.9%,但主要依靠本土市场的比亚迪销量与去年12月创下的93293辆历史新高基本持平,这表明其快速发展已经超越了现阶段中国新能源市场的整体趋势。

但即便是如日中天的比亚迪,也未必能与特斯拉抗衡,原因有三。

首先,以2021年三四季度的数据来看,虽然比亚迪在非季度末可以创造一定的优势,但也只能在第一个月拉开差距,第二个月优势会明显减少甚至基本追平。第三个月,其销量几乎只有特斯拉的一半,完全被后者碾压。今年1月,特斯拉的51,302辆创下了季度初的最高分,这意味着它将在3月再次创下自己的新高,届时重新夺回头把交椅并不困难。

其次,原有车型销量的持续增长和新车型的不断增加,再加上出口量的增加,今年确实可以提升比亚迪。虽然特斯拉今年不会推出新车,但Model Y将在更多海外市场开始量产交付,而德国柏林工厂的正式投产也将使该车在欧洲市场的销售不再受交通限制,销量也将大幅增长。

最后,2022年,比亚迪的销量目标是翻倍至120万辆(目前90%以上来自新能源汽车),而特斯拉的是150万辆。两者之间有30万辆的差距,反击难度很大。

回到整个品牌榜单,1月份,自主车型表现不俗,他们自然称霸全球品牌榜。不仅数量增加到11位,SAIC、广汽和长安的排名也有很大提高,新势力第一梯队哪吒也榜上有名……初次见面。

当主要依赖欧洲市场的大众、宝马、奔驰、沃尔沃、现代等品牌销量大幅下降时,背靠中国市场的自主品牌却能够保持在较高水平甚至创出新高,因此部分品牌排名上升,其中SAIC直接从第12位跃升至第6位,广汽也从第15位晋级至第10位,长安从第20位直接来到第13位。

哪吒作为中国造车新势力的代表之一,得益于V和哪吒U的共同努力,尤其是前者在2022款上市后销量大幅提升,因此在1月份该品牌获得了近年来最高的11010辆的单月成绩,首次能够进入榜单。

当然也有一些自主品牌,比如长城,东风。其中,长城从去年12月的第8名直接跌落至第15名。这种下降的背后是长城新能源子品牌欧拉旗下白猫和黑猫两款车的减产。

2月底,长城汽车欧拉品牌CEO董玉栋表示,由于芯片短缺和电池价格上涨,欧拉白猫和黑猫的成本增加,每生产一辆都会有不小的损失。因此,该公司决定对这两款车型“停止接单”,交付可能要到2022年下半年才能继续。在这种情况下,长城减少1月份的新能源销量是合理的,但这样一来,未来几个月可能只能垫底,甚至直接跌出榜单。由于日益严格的排放标准和补贴政策的大力实施,加上消费者对电动汽车接受度的不断提高,2021年全球新能源乘用车市场突飞猛进,同比增长超过100%,销量首次跨过600万辆大关。

2022年,这一细分市场将继续保持高速增长。相关数据显示,尽管面临新冠肺炎疫情、芯片短缺等不利因素,2022年1月全球新能源乘用车销量同比增长87%至603,007辆,在全球乘用车市场的份额也增至10%,超过去年的9%。这意味着今年新能源在乘用车中的占比可能达到15%左右,将继续成为后者增长的最强劲动力。

具体来说,1月份的出色表现主要得益于中国市场提供的巨大帮助。

众所周知,近两年全球新能源市场的快速发展主要得益于中国和欧洲的共同努力,两个市场占总量的份额之和基本超过80%,其中前者大多稳定在50%左右。今年1月,以372,615辆的成绩,中国市场份额达到61.79%的历史新高。

与此同时,欧洲市场的份额降至2020年以来的最低点。出现这种情况,主要是因为为了不缴纳巨额罚款,满足2021年欧盟新车平均二氧化碳排放量不得高于95g/km的要求,去年12月,欧洲车企主动“抢跑”提前给部分新能源汽车上牌,以后再直接卖给有牌照的消费者。这导致今年1月欧洲市场销量大幅下降。

所以在一月份的车型和品牌列表中可以看到更多来自中国的人。

自主车型几乎垄断了畅销榜。

在分析榜单之前,我先介绍一下,我们一直在做全球新能源榜单,为了更好的区分,我们习惯将两个榜单中的自主车型和品牌加粗。所以今年1月份整理榜单的时候,惊讶的发现只有三款车不是自主车型,给人一种错觉,这就像是一份国产新能源榜单。

之所以这么震撼,是因为2020年1月只有广汽Aion S、名爵ZS EV、奔腾B30 EV三款自主车型上市,而2021年同期,只增不减……9款,但是今年直接增加到了17款,差不多相当于翻了一倍。

事实上,其他三种模式也与中国密切相关。比如来自中国市场的特斯拉Model Y有16411辆,ID也有6294辆,4换句话说,没有中国消费者的支持,前者无法夺冠,后者将无缘榜单。

回顾1月份的榜单,前三名分别是Model Y、五菱MINIEV和比亚迪秦加。

按照最近的表现来看,随着Model Y在更多市场的落地,以及特斯拉在德国柏林超级工厂的投产,Model Y取代Model 3成为特斯拉在花旦的主人的可能性越来越大,最早甚至会在3月份成为现实。

看起来仍有很大优势的洪光MINIEV实际上处于危险之中。

一方面,以奇瑞QQ冰淇淋为代表的竞争对手抢走了不少潜在消费者,以至于洪光MINIEV在1月份首次下跌,跌幅达27.4%,而QQ冰淇淋逼近1万辆;另一方面,由于比亚迪秦加上再一次刷新了自己的纪录,未来这种概率还会攀升。只要下降一升,两者的差距就会继续缩小,有朝一日后者可能会取代洪光·米尼耶夫坐上亚军宝座。

其实不仅仅是秦加,宋Pro/加都可能很快参加单月榜前三的争夺。毕竟比亚迪今年的销量目标是120万辆。作为其重磅车型,秦加和宋Pro/加势必交出更高的销量。

因此,为了打破比亚迪秦和宋的包围圈,保住前三的荣誉,MINIEV不能再偏袒国内市场,需要尽快走出国门,寻求更多消费者的青睐。

相比洪光MINIEV,大众ID.4感觉压力更大,因为后面的车型都是中国车企的,和比亚迪海豚、比亚迪韩EV、奇瑞QQ冰淇淋没有太大区别,尤其是海豚只落后33辆。这让人不得不怀疑海豚可能在2月份领先大众ID.4。

在下半年的榜单中,比亚迪继续占据三席,其中唐再次创下新高。其实不仅仅是唐PHEV,长安奔奔EV、奇瑞eQ1(也就是国产小蚁)、广汽Aion Y也都取得了历史最好成绩。另外值得一提的是,广汽Aion Y首次上榜。依托广阔的华南市场,未来也应该成为榜单中的“熟面孔”。

如前所述,主要依靠欧洲市场的雷诺Zoe和日产Leaf在1月份的“消失”,更多的是受到芯片短缺和前年年底冲量的影响。考虑到俄乌冲突的出现,短期内几乎垄断全球汽车榜单的怪现象可能会继续出现,但应该不会长期存在。

特斯拉仍将是唯一一家

从品牌榜单来看,得益于产能的提升和产品的不断增加,比亚迪在1月份再次夺冠,这次意义重大。

1月份,中国新能源乘用车销量环比下降25.9%,但主要依靠本土市场的比亚迪销量与去年12月创下的93293辆历史新高基本持平,这表明其快速发展已经超越了现阶段中国新能源市场的整体趋势。

但即便是如日中天的比亚迪,也未必能与特斯拉抗衡,原因有三。

首先,以2021年三四季度的数据来看,虽然比亚迪在非季度末可以创造一定的优势,但也只能在第一个月拉开差距,第二个月优势会明显减少甚至基本追平。第三个月,其销量几乎只有特斯拉的一半,完全被后者碾压。今年1月,特斯拉的51,302辆创下了季度初的最高分,这意味着它将在3月再次创下自己的新高,届时重新夺回头把交椅并不困难。

其次,原有车型销量的持续增长和新车型的不断增加,再加上出口量的增加,今年确实可以提升比亚迪。虽然特斯拉今年不会推出新车,但Model Y将在更多海外市场开始量产交付,而德国柏林工厂的正式投产也将使该车在欧洲市场的销售不再受交通限制,销量也将大幅增长。

最后,2022年,比亚迪的销量目标是翻倍至120万辆(目前90%以上来自新能源汽车),而特斯拉的是150万辆。两者之间有30万辆的差距,反击难度很大。

回到整个品牌榜单,1月份,自主车型表现不俗,他们自然称霸全球品牌榜。不仅数量增加到11位,SAIC、广汽和长安的排名也有很大提高,新势力第一梯队哪吒也榜上有名……初次见面。

当主要依赖欧洲市场的大众、宝马、奔驰、沃尔沃、现代等品牌销量大幅下降时,背靠中国市场的自主品牌却能够保持在较高水平甚至创出新高,因此部分品牌排名上升,其中SAIC直接从第12位跃升至第6位,广汽也从第15位晋级至第10位,长安从第20位直接来到第13位。

哪吒作为中国造车新势力的代表之一,得益于V和哪吒U的共同努力,尤其是前者在2022款上市后销量大幅提升,因此在1月份该品牌获得了近年来最高的11010辆的单月成绩,首次能够进入榜单。

当然也有一些自主品牌,比如长城,东风。其中,长城从去年12月的第8名直接跌落至第15名。这种下降的背后是长城新能源子品牌欧拉旗下白猫和黑猫两款车的减产。

2月底,长城汽车欧拉品牌CEO董玉栋表示,由于芯片短缺和电池价格上涨,欧拉白猫和黑猫的成本增加,每生产一辆都会有不小的损失。因此,该公司决定对这两款车型“停止接单”,交付可能要到2022年下半年才能继续。在这种情况下,长城减少1月份的新能源销量是合理的,但这样一来,未来几个月可能只能垫底,甚至直接跌出榜单。

2月,上汽集团的销量比以往来得更早一些。根据官方发布的数据,上汽集团2月整车销量达到322万辆,较去年同期的2465万辆相比,增长了306。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,通用计划投资393亿美元,在加拿大魁北克省贝坎库尔市(Bcancour)建设一座阴极活性材料(CAM)工厂,此举可以帮助该公司降低对亚洲电池材料的依赖。

1900/1/1 0:00:00《海洋与文明》的封面印着一句话,大意是:尽管历史叙述一直是陆地中心论,但地球表面的70都被水覆盖。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,越南汽车制造商VinFast发布了其与Pininfarina共同设计的VF8和VF9电动SUV,两款新车将于今年下半年率先在欧洲上市,然后在2022年结束前在美国市场开售。

1900/1/1 0:00:00当下中国新能源汽车正进入高速发展期。据乘联会统计数据显示,2021年我国新能源乘用车销量同比增长达两倍,并预测2022年新能源汽车销量将达到600万辆。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,意大利卡车、巴士和发动机制造商依维柯集团在3月7日宣布,该公司已经与韩国汽车制造商现代签署了一项初步协议,双方将探讨在共享车辆技术、联合采购和相互供应方面的合作。

1900/1/1 0:00:00