如果不是日益猖獗的疫情,此刻所有的“汽车人”都应该聚集在北京,参加两年一次的盛宴,而本文也将在未来繁忙的车展媒体上准时上线与大家见面。

然而,计划终究被打乱了。

一时间,无奈、后悔、不甘、难过的感觉又涌上心头。毕竟,2022年本应是中国汽车工业更大变革、百花齐放的一年。没想到,是很多不可逆的不可抗力占了先机。

而我,在寂静的上海,已经在室内呆了20多天了。作为一个小编,习惯了频繁出差的节奏,奔波于各种发布会之间,熬夜赶稿。面对突如其来的停滞,我总觉得有点难受。

但换个角度,看积极的一面,也给了我们一个来之不易的静下心来好好思考,总结过去,展望未来的机会。

由此,我将把我的注意力拉回到汽车工业。我清楚的记得,一整年前,上海车展之后,面对电动化的浪潮,我在朋友圈里做了这样的表述。

“定位于这个全新的赛道,相比传统燃油车领域,这一次,中国自主品牌已经把定价权牢牢掌握在自己手中。”

365天过去了,即使北京车展不能如期举行,同样的感觉也变得越来越强烈,尤其是有了更多的论据作为支撑。

目前,中国的新能源市场远比预期的更令人兴奋。站在舞台中央的聚光灯下,不再是既定印象中的大众和丰田...

看看销售清单后面。

本段开头,首先我要明确一点,疫情、缺芯、动力电池原材料价格飙升,确实阻碍了整个新能源市场的上涨速度,但程度非常有限。

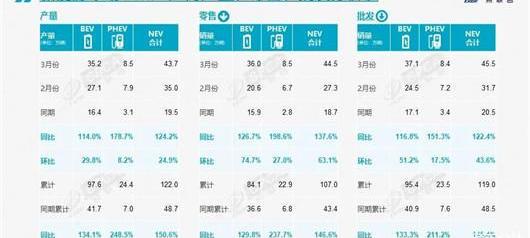

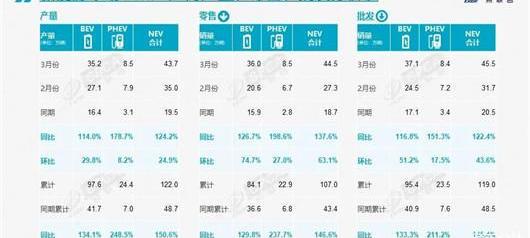

刚刚过去的3月,从乘联会公布的成绩单来看,新能源乘用车零售量达到44.5万辆,同比增长137.6%,环比增长63.1%。1-3月,国内新能源乘用车零售量达107万辆,同比增长146.6%。

与此同时,3月份国内新能源汽车零售渗透率达到28.2%,比2021年3月份10.6%的渗透率增长了17.6%。新能源汽车在自主品牌中的渗透率达到了更为喜人的46%,离50%大关越来越近。

显然,数据不会说谎。最终,只要不出现大的偏差,如预测的那样,上述两个数据将在2022年底突破“550万辆和30%”大关,可能性还会继续积累。

也正因为如此,窥探这块“蛋糕”并想分一杯羹的车企越来越多。

很欣慰的是,看了3月份和1-3月份新能源厂商的销量排名,一方面,比亚迪每月销量103229辆和282686辆,分别夺得月度和季度销量冠军。一方面,南北大众作为合资品牌唯一的“独生子”,在榜单的最后显得很无奈。

我心里越来越觉得:如果说在过去的一年里,自主品牌推出的各类电动新品让我们第一次感受到了“弯道超车”的希望,那么今年,随着一部分佼佼者逐渐获得终端用户的认可,已经到了果实成熟的季节。

看到这里,可能有人会有疑问:所谓上了电动赛道,中国车企对合资品牌的全方位碾压,更多是通过性价比策略和疯狂堆砌配置实现的。处于低端范围可能行得通。一旦进入中高端市场,马上就原形毕露。

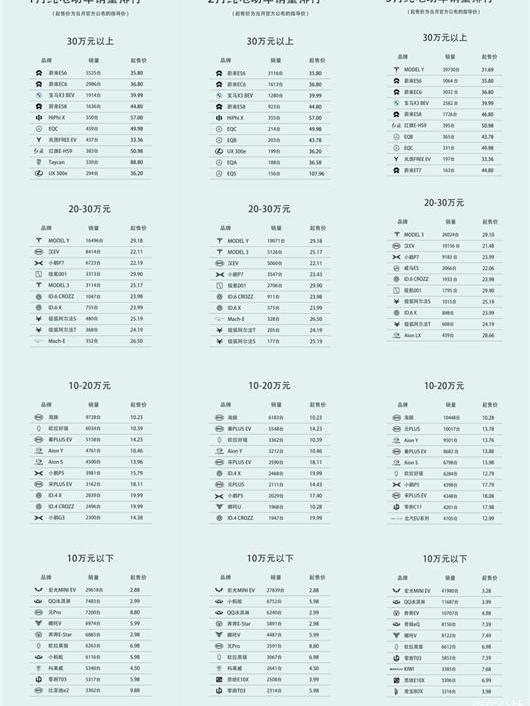

这个问题的答案比较简单。以下10万元价格区间的销售清单,已经可以作为最好的反驳。

< img alt = "蔚来、特斯拉、比亚迪、北极……,奔驰" src = "/ee img/{ HostI }/img/20230303191629586684/5 . jpg "/>

10万元以下,五菱洪光MINIEV掀起的A00级纯电动浪潮仍在蔓延,进而催生出与QQ冰淇淋、奔奔EV同潮流的车型。同时也可以看到像哪吒V、零跑T03这样尝试走精品车路线,通过增加更多智能配置来提升溢价的产品。

相比之下,在10-20万元价格区间,终端消费者最为挑剔,要求也最高,要面对合资传统燃油车的猛烈进攻,比如比亚迪秦加EV,比亚迪海豚,欧拉好猫。能够脱颖而出的根本原因是“油电价格一样,甚至更低”占据了很大比重。

在20-30万元区间,特斯拉Model 3依然从多个维度表现出强大的统治力。但就是在这样恶劣的生存环境下,我们见证了比亚迪韩和P7的成功突破。

至于30多万元,这个曾经被BBA长期占据的真空地带,除了高居榜首的特斯拉Model Y,从第二名就可以看出来,包括蔚来ES6、蔚来EC6、蔚来ES8、蔚来ET7,还有红旗E-HS9、蓝兔免费EV,对宝马、奔驰推出的电动车形成了合围之势。

由此,我不禁想起上个月写专题文章《独立,兵临城下|围攻BBA》抛出的一个观点:在蔚来这样的自主品牌和特斯拉这样来势汹汹的新贵的夹击下,高端市场这块“肥肉”正在被蚕食和瓜分。

看了不同价格区间的细分销售清单,我想说:“这次电气化变革的范围已经渗透到了每一个角落。”

可以肯定的是,合资品牌“躺着赚钱”的舒服日子已经过去了。

你根本不懂这个电动时代。

“按照去年投保数计算,蔚来销量约为9万辆,占30万元以上高端品牌电动车的40.8%。上半年为37%,下半年为44%,呈上升趋势。我们身后是特斯拉。虽然特斯拉的整体销量是蔚来的好几倍,但30万元以上发票的新车比蔚来少了六七千辆。至于BBA,宝马两万多辆,奔驰六千多辆,奥迪两千多辆。”

今年春节假期刚过,秦在上海万象城NIO House与媒体交流时给出了上述数据。此外,他还首次透露,基于NT2平台诞生的首款SUV正式命名为“ES7”。

但由于疫情原因,本应在北京车展前举行的新车发布会被迫推迟至5月底。上海、吉林等地的停工一度造成蔚来供应链中断,合肥工厂被迫停产数日,4月份的交付量短时间内受到影响。

但必须承认,随着ET7的正式交付,下半年ES7和ET5相继进入战场,目前在售的“866”迎来了变革。相对于2021年无牌照的窘境,蔚来终于迎来了产品维度的爆发。

正如秦所说,对的猛攻只会愈演愈烈,将来势必与他们“分天下”。此时此刻,销售层面的暂时停滞,最终会随着制造端的压力缓解,继续上升。

同样,对于小鹏、比亚迪,以及准备更充分的自主品牌来说,他们在电动赛道上或许会遇到各种波折和挑战,但只要像G9、seal一样,拿着注定会在各种价格区间“热销”的牌,结果就不会太意外。

与之形成鲜明对比的是,早在疫情没有现在这么猖獗的时候,我就因为电动ve的“涨价潮”去终端市场进行了一次店铺调查……cles,并且发现对文中经常出现的几家有实力的车企几乎没有影响,订单充裕,交付周期长也是最好的证明。

相比之下,ID。承载大众品牌“重”电转型使命的series,在正式入华近一年后,一直以现金优惠的方式销售,店内工作人员承诺一周内完成所有手续。

面对这样的场景,回想途观刚上市的时候,加价甚至一车难求,真是尴尬。整个ID系列在中国新能源市场的表现不及预期,只是其他合资品牌现状的一个典型缩影。

面对不可逆转的趋势和整个市场越来越诱人的前景,即使处处碰壁,也还是要全力以赴。

众所周知,近日来,与本田、丰田、雷克萨斯类似,包括奔驰、宝马、奥迪在内的几家同样计划通过北京车展的舞台展示其电动化最新成果的车企,仍在通过各种方式一步步披露相关信息。

E:NP1,bZ4X,RZ 450e,EQS SUV,urbansphere,i7,虽然几款车型定位不同,价格不同,目标客户不同,但都代表了背后的品牌,目前为止能拿出技术储备最强的。

在逐一了解他们之后,我想对比一下那些公认的“领袖”,说:“是的,我能感受到进步的存在,但他们还是无法理解这个电气时代的真正含义。”

就像前几天和一个新动力的内部人士聊到的:到现在有些品牌认为卖一辆电动车和卖一辆燃油车没什么区别,所以逐渐被淘汰是必然的。

相反,在新赛道上,如果你真的想有所作为,除了产品本身的多个维度,比如内外饰设计、电子电气架构、车辆安全性、综合续航能耗性能、智能座舱和辅助驾驶等,你还需要没有明显的短板。,而且你需要建立很多匹配的系统。

换句话说,“电动车”可能只占其整个商业模式的50%,其余同样重要。

比如配套的直营店、售后服务体系、补能网络是否足够成熟,品牌传递的文化和标签是否足够,创始人展示的IP和故事是否足够动人,甚至对应的APP精品商城和日常用户活动是否足够丰富,都决定了一个电动车企业想要有所作为的上限。

否则蔚来在用户运营上投入了大量的人力物力财力,一共完成了900个换电站。特斯拉进入中国以来,除了建厂卖车,铺设1000多个过充站还有什么意义?

0

0

可惜的是,原因看似简单,但在实际执行层面,或许他们并不愿意走出燃料时代已经构筑的舒适区和护城河。大部分合资品牌可能还没有完全“看懂”前50%,更不用说后50%的布局了。

“一旦这些大象开始发挥它们的力量,我们将没有地方居住。”

我清楚地记得,就在两年前,类似的警告充斥了整个中国的新能源市场。当时站在那个节点上,一边是有着过往辉煌和丰富资源的巨头,渴望进入领域收割;一方面,还在蹒跚学步、深陷泥潭、前途未卜的初出茅庐的新人,还在为生存问题发愁。

1

1

但随着时间的推移,种种迹象证明,所谓的“大象转身”更像是一种危言耸听的悖论。如果不是日益猖獗的疫情,此刻所有的“汽车人”都应该聚集在北京,参加两年一次的盛宴,而本文也将在未来繁忙的车展媒体上准时上线与大家见面。

然而,计划终究被打乱了。

一时间,无奈、后悔、不甘、难过的感觉又涌上心头。毕竟,2022年本应是中国汽车工业更大变革、百花齐放的一年。没想到,是很多不可逆的不可抗力占了先机。

而我,在寂静的上海,已经在室内呆了20多天了。作为一个小编,习惯了频繁出差的节奏,奔波于各种发布会之间,熬夜赶稿。面对突如其来的停滞,我总觉得有点难受。

但换个角度,看积极的一面,也给了我们一个来之不易的静下心来好好思考,总结过去,展望未来的机会。

由此,我将把我的注意力拉回到汽车工业。我清楚的记得,一整年前,上海车展之后,面对电动化的浪潮,我在朋友圈里做了这样的表述。

“定位于这个全新的赛道,相比传统燃油车领域,这一次,中国自主品牌已经把定价权牢牢掌握在自己手中。”

365天过去了,即使北京车展不能如期举行,同样的感觉也变得越来越强烈,尤其是有了更多的论据作为支撑。

目前,中国的新能源市场远比预期的更令人兴奋。站在舞台中央的聚光灯下,不再是既定印象中的大众和丰田...

看看销售清单后面。

本段开头,首先我要明确一点,疫情、缺芯、动力电池原材料价格飙升,确实阻碍了整个新能源市场的上涨速度,但程度非常有限。

刚刚过去的3月,从乘联会公布的成绩单来看,新能源乘用车零售量达到44.5万辆,同比增长137.6%,环比增长63.1%。1-3月,国内新能源乘用车零售量达107万辆,同比增长146.6%。

与此同时,3月份国内新能源汽车零售渗透率达到28.2%,比2021年3月份10.6%的渗透率增长了17.6%。新能源汽车在自主品牌中的渗透率达到了更为喜人的46%,离50%大关越来越近。

显然,数据不会说谎。最终,只要不出现大的偏差,如预测的那样,上述两个数据将在2022年底突破“550万辆和30%”大关,可能性还会继续积累。

也正因为如此,窥探这块“蛋糕”并想分一杯羹的车企越来越多。

很欣慰的是,看了3月份和1-3月份新能源厂商的销量排名,一方面,比亚迪每月销量103229辆和282686辆,分别夺得月度和季度销量冠军。一方面,南北大众作为合资品牌唯一的“独生子”,在榜单的最后显得很无奈。

我心里越来越觉得:如果说在过去的一年里,自主品牌推出的各类电动新品让我们第一次感受到了“弯道超车”的希望,那么今年,随着一部分佼佼者逐渐获得终端用户的认可,已经到了果实成熟的季节。

看到这里,有些人可能会有疑问:所谓的上了电动轨道,中国车企全面碾压联合ve……ure品牌更多的是通过性价比策略和疯狂的堆砌配置来实现的。处于低端范围可能行得通。一旦进入中高端市场,马上就原形毕露。

这个问题的答案比较简单。以下10万元价格区间的销售清单,已经可以作为最好的反驳。

10万元以下,五菱洪光MINIEV掀起的A00级纯电动浪潮仍在蔓延,进而催生出与QQ冰淇淋、奔奔EV同潮流的车型。同时也可以看到像哪吒V、零跑T03这样尝试走精品车路线,通过增加更多智能配置来提升溢价的产品。

相比之下,在10-20万元价格区间,终端消费者最为挑剔,要求也最高,要面对合资传统燃油车的猛烈进攻,比如比亚迪秦加EV,比亚迪海豚,欧拉好猫。能够脱颖而出的根本原因是“油电价格一样,甚至更低”占据了很大比重。

在20-30万元区间,特斯拉Model 3依然从多个维度表现出强大的统治力。但就是在这样恶劣的生存环境下,我们见证了比亚迪韩和P7的成功突破。

至于30多万元,这个曾经被BBA长期占据的真空地带,除了高居榜首的特斯拉Model Y,从第二名就可以看出来,包括蔚来ES6、蔚来EC6、蔚来ES8、蔚来ET7,还有红旗E-HS9、蓝兔免费EV,对宝马、奔驰推出的电动车形成了合围之势。

由此,我不禁想起上个月写专题文章《独立,兵临城下|围攻BBA》抛出的一个观点:在蔚来这样的自主品牌和特斯拉这样来势汹汹的新贵的夹击下,高端市场这块“肥肉”正在被蚕食和瓜分。

看了不同价格区间的细分销售清单,我想说:“这次电气化变革的范围已经渗透到了每一个角落。”

可以肯定的是,合资品牌“躺着赚钱”的舒服日子已经过去了。

你根本不懂这个电动时代。

“按照去年投保数计算,蔚来销量约为9万辆,占30万元以上高端品牌电动车的40.8%。上半年为37%,下半年为44%,呈上升趋势。我们身后是特斯拉。虽然特斯拉的整体销量是蔚来的好几倍,但30万元以上发票的新车比蔚来少了六七千辆。至于BBA,宝马两万多辆,奔驰六千多辆,奥迪两千多辆。”

今年春节假期刚过,秦在上海万象城NIO House与媒体交流时给出了上述数据。此外,他还首次透露,基于NT2平台诞生的首款SUV正式命名为“ES7”。

但由于疫情原因,本应在北京车展前举行的新车发布会被迫推迟至5月底。上海、吉林等地的停工一度造成蔚来供应链中断,合肥工厂被迫停产数日,4月份的交付量短时间内受到影响。

但必须承认,随着ET7的正式交付,下半年ES7和ET5相继进入战场,目前在售的“866”迎来了变革。相对于2021年无牌照的窘境,蔚来终于迎来了产品维度的爆发。

正如秦所说,对的猛攻只会愈演愈烈,将来势必与他们“分天下”。此时此刻,销售层面的暂时停滞,最终会随着制造端的压力缓解,继续上升。

同样,对于小鹏、比亚迪,以及准备更充分的自主品牌,可能会遇到各种……f在电轨上的时候一波三折,充满挑战,但只要拿着像G9、seal这种注定会在各种价格区间“热销”的牌,结果就不会太意外。

与之形成鲜明对比的是,早在疫情还没有像现在这么猖狂的时候,我就因为电动车“涨价潮”去终端市场进行了一次店铺调查,结果发现,经常出现在本文中的几家有实力的车企几乎没有受到影响,订单充足、交车周期长也是最好的证明。

相比之下,ID。承载大众品牌“重”电转型使命的series,在正式入华近一年后,一直以现金优惠的方式销售,店内工作人员承诺一周内完成所有手续。

面对这样的场景,回想途观刚上市的时候,加价甚至一车难求,真是尴尬。整个ID系列在中国新能源市场的表现不及预期,只是其他合资品牌现状的一个典型缩影。

面对不可逆转的趋势和整个市场越来越诱人的前景,即使处处碰壁,也还是要全力以赴。

众所周知,近日来,与本田、丰田、雷克萨斯类似,包括奔驰、宝马、奥迪在内的几家同样计划通过北京车展的舞台展示其电动化最新成果的车企,仍在通过各种方式一步步披露相关信息。

E:NP1,bZ4X,RZ 450e,EQS SUV,urbansphere,i7,虽然几款车型定位不同,价格不同,目标客户不同,但都代表了背后的品牌,目前为止能拿出技术储备最强的。

在逐一了解他们之后,我想对比一下那些公认的“领袖”,说:“是的,我能感受到进步的存在,但他们还是无法理解这个电气时代的真正含义。”

就像前几天和一个新动力的内部人士聊到的:到现在有些品牌认为卖电动车和卖燃油车没什么区别,所以逐渐被淘汰是必然的。

相反,在新赛道上,如果你真的想有所作为,除了产品本身的多个维度,比如内外饰设计、电子电气架构、车辆安全性、综合续航能耗性能、智能座舱和辅助驾驶等,你还需要没有明显的短板。,而且你需要建立很多匹配的系统。

换句话说,“电动车”可能只占其整个商业模式的50%,其余同样重要。

比如配套的直营店、售后服务体系、补能网络是否足够成熟,品牌传递的文化和标签是否足够,创始人展示的IP和故事是否足够动人,甚至对应的APP精品商城和日常用户活动是否足够丰富,都决定了一个电动车企业想要有所作为的上限。

否则蔚来在用户运营上投入了大量的人力物力财力,一共完成了900个换电站。特斯拉进入中国以来,除了建厂卖车,铺设1000多个过充站还有什么意义?

0

0

可惜的是,原因看似简单,但在实际执行层面,或许他们并不愿意走出燃料时代已经构筑的舒适区和护城河。大部分合资品牌可能还没有完全“看懂”前50%,更不用说后50%的布局了。

“一旦这些大象开始发挥它们的力量,我们将没有地方居住。”

我清楚地记得,就在两年前,类似的警告充斥了整个中国的新能源市场。当时站在那个节点上,一边是有着过往辉煌和丰富资源的巨头,渴望进入领域收割;一方面,还在蹒跚学步、深陷泥潭、前途未卜的初出茅庐的新人,还在为生存问题发愁。

1

1

但随着时间的推移,种种迹象证明,所谓的“大象转身”更像是一种危言耸听的悖论。在电动时代,谁是真正的“大象”还远没有定论。

所幸的是,所幸的是,与手机行业不同,得益于样本容量的庞大和多样,汽车行业永远不会全胜。

所以合资品牌也不是完全没有机会。题目中突出的“醒”更像是对他们的提醒和鼓励。

至于自主品牌,请戒骄戒躁,继续拼命跑...在电动时代,谁是真正的“大象”还远没有定论。

所幸的是,所幸的是,与手机行业不同,得益于样本容量的庞大和多样,汽车行业永远不会全胜。

所以合资品牌也不是完全没有机会。题目中突出的“醒”更像是对他们的提醒和鼓励。

至于自主品牌,请戒骄戒躁,继续拼命跑...

据《天空新闻》《卫报》等英媒19日报道,英国交通部提出的拟议交通法规修改方案显示,车辆自动驾驶期间,只要保持在一条车道上且行驶速度低于60公里小时,司机便可在汽车内置屏幕上观看电视和电影,

1900/1/1 0:00:00集度官宣激光雷达布局方案4月18日,集度官方发布了集度首款概念车车头部位的设计细节,包括车前灯和车前盖处激光雷达的设计。

1900/1/1 0:00:00自上海疫情暴发以来,汽车圈就持续沉浸在停产、复产的斗争之中,先是准备不足的特斯拉饱受困扰,紧接着上汽也卷入了停产风波,而随着“上海封城”时间的拉长,李斌、何小鹏、余承东均纷纷跳出来表示,

1900/1/1 0:00:00来源:视觉中国作者苏鹏编辑李欢欢上海打了个喷嚏,全球汽车业都跟着感冒。身处风暴中心的零部件供应商最先被迫按下暂停键。“上海生产的零部件一直发不出来,工厂快撑不了几天了。

1900/1/1 0:00:004月20日,元戎启行官方宣布首批L4级自动驾驶前装方案车队落地深圳。该车队由30辆自动驾驶车辆组成,将投入到元戎启行在深圳的Robotaxi运营中。

1900/1/1 0:00:004月19日,在工信部等相关部门和上海市政府的统一部署下,在上海市疾控部门的指导下,上海市汽车产业重新“通电”,包括特斯拉在内的重点企业有序复工复产,再次为中国汽车产业链逐步恢复注入动力。

1900/1/1 0:00:00