1880年,法国人古斯塔夫·特鲁夫(Gustav Truff)发明了世界上第一辆电动汽车,但在接下来的一个世纪里,发明内燃机汽车的是奔驰,比它的诞生晚了4年。

百年来,汽车从单纯的交通工具逐渐发展成为除了房子之外的第二个移动空间,人们对出行的理解也从单纯的位移逐渐升级为更加舒适、丰富、多变。

直到21世纪,电动汽车才回归主流观点。

尽管有一个后期的插曲,但当它再次回归时,它的加油车兄弟不仅为它做了早期的“用户教育”,还留下了过量的排放和污染,这促成了一个清洁智能的“救世主”的出现。

电动车终于迎来了自己的家。然而,新事物对旧事物的替代往往伴随着现有利益圈的打破和重构,尤其是利益众多、关系复杂的电动车供应链。

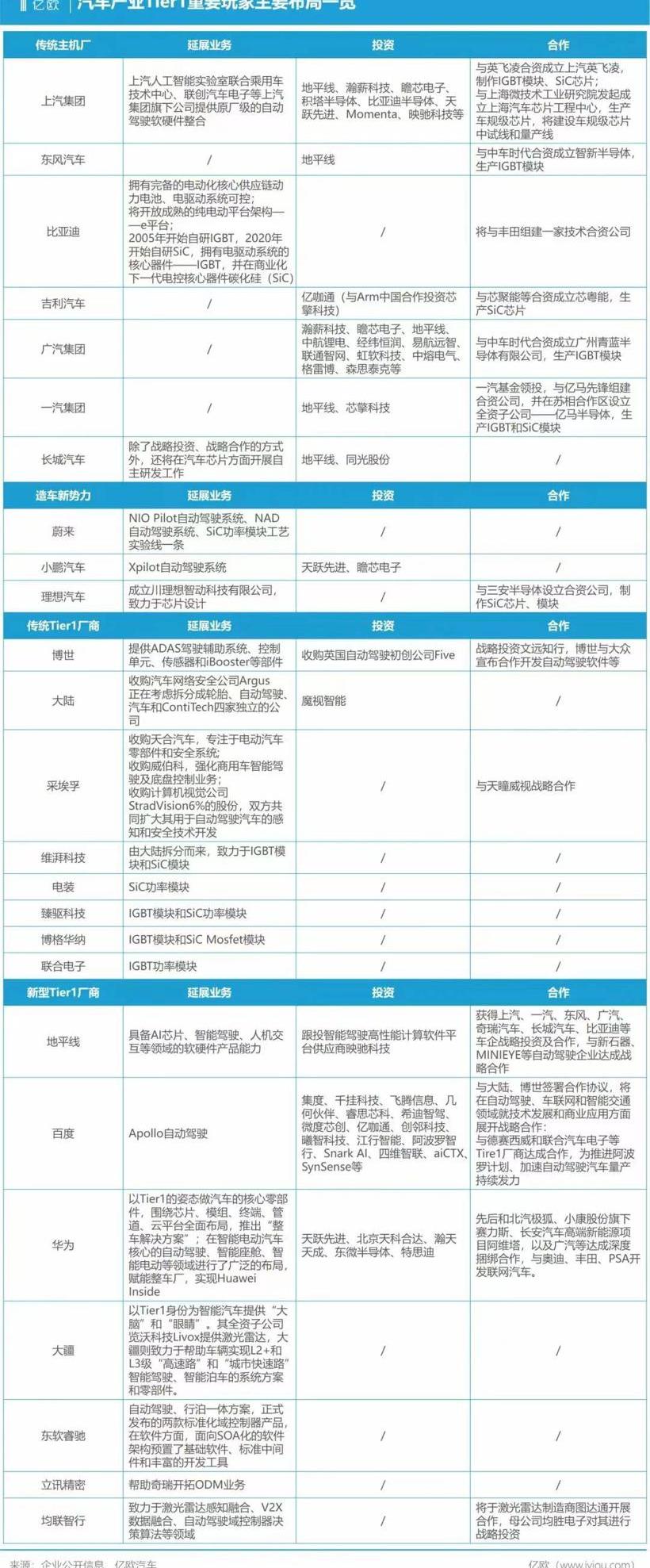

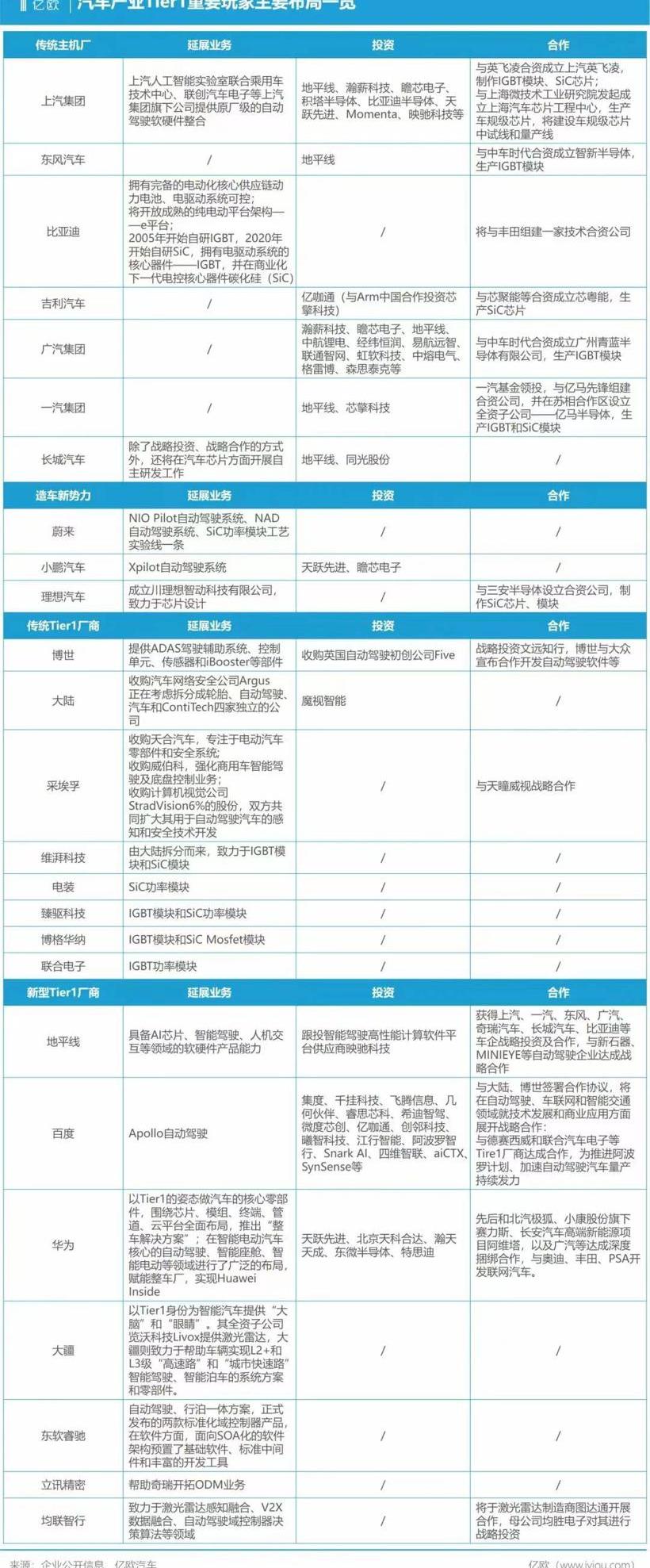

其中Tier1(汽车企业一级供应商)是过去主机厂的左膀右臂。随着电气化浪潮下的智能化演进,Tier1的概念也有了新的角色,集成了更多的智能化增量组件。随着主机厂、造车新势力、传统Tier1、新兴硬科技厂商纷纷走向末路,神仙打架在所难免。

传统Tier1厂商,OEM最强代理。

Tier1是燃油车时代的产物,和主机厂的角色分工很有默契。

Tier1作为一级供应商,与主机厂直接关联,不仅直接为主机厂提供总成和模块,还与主机厂相互参与R&D和设计,是整车制造过程中参与度最强的供应商。

纵观全球,德国的第一梯队制造商,如博世、大陆、ZF等。,是全球汽车公司争相合作的零配件供应商合作伙伴,提供变速器、转向、底盘系统等汽车零部件。

日本的电装、韩国的莫比乌斯、美国的德尔福都是世界一流汽车供应商中的重要角色。

回顾燃油车群星璀璨的时代,头部车企和优质上游产业链厂商基本囊括欧美日韩。相比之下,中国汽车行业供应商的力量就逊色了。虽然20年来他们一直在通过合资企业努力追赶对方,但由于核心部件的原因,他们频繁地陷入海外制造商的困境。

起步晚,基础弱,是“后进生”难以逾越的障碍。

但是,当这个努力模仿学霸,在制造方面已经积累了一些经验的追赶者遇到电改,大家被拉平到了一个更相似的起跑线上。

电动汽车和燃油汽车最大的区别在于能源供应形式的不同。所以电动车的三块电池(电池、电机、电芯)代替燃油车的发动机,成为驱动车辆的心脏。

当汽车运行原理发生质的变化时,汽车零部件供应商需要提供的产品将从过去的传动、转向、底盘系统逐渐转向具有电动化、智能化特征的产品。

换句话说,对于传统Tier1厂商来说,不改变就意味着被革命。

早在2018年,Tier1国际巨头博世集团就对事业部进行了调整,整合了汽油系统和柴油系统,成立了动力总成事业部。同年,起动机和发电机部门被出售给中国企业。

博世在自动驾驶和碳化硅(SiC)功率半导体等新兴领域的频繁涉足,也表明其试图抓住市场机遇。2022年初,博世与大众宣布合作开发自动驾驶软件,力争开发出支持L3自动驾驶技术的最新技术,并应用于大众乘用车车型。

早在2021年12月,博世集团就宣布将亲自生产碳化硅(SiC)功率半导体,并将目标产能定在数亿只。在……同时,它也开始开发功率密度更高的第二代SiC芯片。目前博世是唯一自主生产SiC芯片的汽车零部件供应商。

博世集团计划凭借其一级制造商的敏锐嗅觉扩大生产。一是为了赶上电动车市场的快速增长和SiC市场的蓬勃发展;二是目前SiC产能严重不足。提前规划产能,有利于抢占市场制高点。

事实上,博世已经成为特斯拉等国外车企和众多造车新势力的忠实队友——蔚来、理想、小鹏都采用了博世的机电伺服助力器iBooster;蔚来甚至在蔚来ES8产品中使用了博世的驾驶辅助系统、控制单元、传感器和iBooster。

在自动驾驶等软件方面,博世也是相当精准的。5月25日刚刚在国内战略融资的文远智行,无异于看到自动驾驶的发展路线逐渐落地,对软件自研主机厂也是一个进攻信号。

可以说,当变革已经到来的时候,以博世为代表的头部Tier1厂商并没有缺席,而是依靠全球客户积累和敏锐的嗅觉推进布局。

在大象转身之前,一些有远见的领导者率先做出了灵活的调整。这样的Tier1厂商也为电气化时代的OEM合作伙伴带来了助力。

对于更多还在吃燃料时代根的Tier1厂商来说,改变电气化和智能化势在必行。

战国时代的Tier1新玩家。

曾经活跃在其他细分领域,但凭借自身实力有望在汽车行业分得一杯羹的新兴巨头,早已跃跃欲试。

随着电动汽车时代的到来,曾经深耕芯片、计算平台等领域的Tier2厂商前景光明。

为未来拓宽赛道最快的布局就是进入Tier1。

如今,汽车级AI芯片技术制造商Horizon正在成为进入新兴Tier1的黑马。这种兼具软硬件实力的智能计算平台,越来越受到对汽车智能化有更高追求的主机厂的青睐。

从2021年开始,地平线逐渐吸引了众多车企的投资,几乎成为车载芯片领域炙手可热的明星企业。SAIC、东风、广汽、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪等车企都参与投资地平线,并有或深或浅的合作。

近日,6月27日,地平线宣布获得一汽集团战略投资,并完成交割。本次战略投资将用于加强汽车级AI芯片的前瞻性技术研发和工程落地能力建设。

地平线之所以如此吸引人,一定程度上得益于其在AI芯片、智能驾驶、人机交互等领域的软硬件产品能力。还与新石器、MINIEYE等自动驾驶公司达成战略合作。

除了加入行业,资本的帮助从未来发展的角度印证了其潜在的实力。

2021年6月15日,地平线完成15亿美元C7融资,投后估值高达50亿美元。在其大C轮融资中,已经公布的投资机构数量已经超过35家。有消息称,地平线正在考虑赴美IPO,规模可能达到10亿美元。

面对汽车行业的变革,科技公司和软件公司也跃跃欲试,试图推动供应链生态系统的变革。

汽车行业之所以吸引更多的跨界顶级流动,亿欧汽车认为主要有三个因素:

1.产业链,从过去OEM、Tier1、Tier2之间的线性关系,演变为更加复杂的新型网络系统;

2.商业模式,从卖汽车硬件到Pro版硬件加后续服务;3.汽车R&D进程,从软硬件集成开发到软硬件解耦分开开发。

因此,软件作为组件产品的独立性为更多的软件和技术公司带来了机会。

以华为和百度为代表的新Tier1公司加强了与BAIC和吉利等传统车企在智能系统平台方面的合作。

扬言不造车的华为选择Tier1作为汽车的核心部件,围绕芯片、模块、终端、管道、云平台的整体布局,推出“整车解决方案”,还与奥迪、丰田、PSA开发网联汽车,加速落地。

百度痴迷自动驾驶,旗下L4 Apollo还在驾考中。

无人机巨头DJI也表示希望作为Tier1为智能汽车提供“大脑”和“眼睛”。蓝沃科技全资子公司Livox提供激光雷达,DJI致力于帮助车辆实现L2+和L3“高速公路”和“城市快速路”的智能驾驶和智能停车的系统方案和部分。

东软睿驰、德驰微视、君联智行等由东软集团、德赛、盛骏电子等上市公司孵化的二级子公司,都在致力于从自己的领域拓展做生态,甚至主动寻求上市,从而满足主机厂对智能化、科学化业务的支持。

对此,东软睿驰总经理曹斌曾在与赵福全的对话中表示:“中间件会越来越成熟,最终会形成一套广泛使用的标准化软件,并结合相应的管理工具和适配服务。”他认为,基础功能的通用化有助于长期保持汽车产品的稳定性和可靠性。

有趣的是,Tier1的创始人兼CEO余凯与东软睿驰有着相同的眼界,他的观点与曹斌高度相似。

他认为,OEM厂商没有必要自己做Tier1,也没有必要急于通过当前的一些新技术获得未来的长期壁垒。因为有价值的技术最终都会实现产业化和普及,所以最好的解决方案就是利用外部生态收购,达到“四两拨千斤”的效果。

但是如果要接手Tier1厂商的工作,有硬件能力的厂商可能比纯软件厂商更擅长构建生态链。但软件厂商也可以以软件集成为突破口,形成自己的软件生态,为车企搭建独特的计算平台。

在亿欧汽车看来,第一批可能对传统Tier1厂商造成冲击的是华为、百度、DJI、地平线、东软睿驰这样的先进玩家,他们拥有头部稀缺的优势,软硬件一体化的实力,以及成熟的产业链生态。

主机厂的上游布局,多给你一点安全感。

电气化时代的到来,给汽车制造领域的Tier1和类Tier1厂商带来了一系列机遇。但是把咽喉要塞放在对手/队友手里,并不是主机厂想要的。

像“韦小立”这样的智能汽车品牌,从诞生之日起,就对自动驾驶相关软硬件技术的垂直整合有着强烈的期待。如果实力允许的话,OEM接手Tier1还是一个非常靠谱的选择,虽然代价不菲。

事实上,自主研发自动驾驶相关的软硬件技术几乎已经成为奔驰、奥迪、宝马、通用、本田等传统造车巨头以及特斯拉、蔚来、Xpeng Motors、李等造车新势力的选项。

对此,业内有一个更形象的说法——“全球主机厂的供应链”。

以前,主机厂只需要向供应商明确自己的功能,等待供应商找到符合自己需求的产品。

现在,OEM厂商可能对供应商的实力和产品更加挑剔,甚至通过控制某些领域的供应链和核心技术来建立更强的行业壁垒。

这种转型在一定程度上受到了特斯拉模式的影响——跳过Tier1,面向Tier2,直接深度参与汽车软硬件的开发制造过程,成为苹果式的科技出行企业。近年来,各种因素导致芯片和动力电池的成本大幅上升,其中……也借此趋势给OEM打了一针强心剂。

蔚来的NIO Pilot、Xpeng Motors的Xpilot、特斯拉的FSD都是由辅助驾驶逐层进化而来,但其具体的技术路径却表现出各自截然不同的发展考量。

对于特斯拉来说,为了避免过度依赖外部传感器供应商和受制于人,特斯拉将战略重点放在数据和算法上,希望仅依靠摄像头(视觉传感器)就能构建可靠的自动驾驶系统。

虽然这听起来很有竞争力,可以覆盖近360度的视野,但它只能停留在L2水平,需要司机在关键时刻的直接干预。

蔚来的NIO Pilot在集成上更类似于传统Tier1,属于L2级别的自动辅助驾驶系统。它集成了22个传感器。

2022年1月发布的ET7车型将飞行员升级为NAD(NIO自动驾驶)系统,增加了激光雷达和更多摄像头,还配备了高精度地图定位单元、V2X车路协调单元和驾驶员监控系统。

Xpeng Motors的自动驾驶系统Xpilot也在不断进化的过程中,现在已经发展到3.5版本。

其中,自动NGP(Navigation Guided Pilot,NGP)功能是Xpilot系统结合导航路径实现的辅助驾驶功能。开启该功能后,车辆基本可以实现点对点自动导航辅助驾驶。

出于安全考虑,Tier1系统集成能否深度布局,延伸到产业链上游的主机厂能否通过这种方式夯实壁垒,我们不得而知。

然而,肉眼可见的研发成本和制造过程中加倍的工作量,都为这些“卷铺盖”的代工企业亮起了警示灯。

标签

一个特定的时代窗口,一个特殊的成功故事,一石激起千层浪。做不做Tier1,往往是指你能不能掌握技术核心,对上下游行业有足够的掌控力。

简而言之,如果在智能出行领域有更长远的追求,别人家的孩子花更多的时间和金钱在“补习班”上,或者为自己的私塾加班加点。谁会有放下自己,平躺在前方的决心?

对于进入者来说,检验自身商业逻辑的唯一标准就是未来的长期市场表现。不同于某一项具体的技术竞争,系统集成是更为全面的挑战,考验的是主体对各方资源的掌控和调动能力,以及核心技术的垄断程度。

可以预见,未来Tier1领域的竞争将是巨头之间的内斗。行业洗牌之后,才是未来电动车领域真正的游戏规则。1880年,法国人古斯塔夫·特鲁夫(Gustav Truff)发明了世界上第一辆电动汽车,但在接下来的一个世纪里,发明内燃机汽车的是奔驰,比它的诞生晚了4年。

百年来,汽车从单纯的交通工具逐渐发展成为除了房子之外的第二个移动空间,人们对出行的理解也从单纯的位移逐渐升级为更加舒适、丰富、多变。

直到21世纪,电动汽车才回归主流观点。

尽管有一个后期的插曲,但当它再次回归时,它的加油车兄弟不仅为它做了早期的“用户教育”,还留下了过量的排放和污染,这促成了一个清洁智能的“救世主”的出现。

电动车终于迎来了自己的家。然而,新事物对旧事物的替代往往伴随着现有利益圈的打破和重构,尤其是利益众多、关系复杂的电动车供应链。

其中Tier1(汽车企业一级供应商)是过去主机厂的左膀右臂。随着电气化浪潮下的智能化演进,Tier1的概念也有了新的角色,集成了更多的智能化增量组件。随着主机厂、造车新势力、传统Tier1、新兴硬科技厂商纷纷走向末路,神仙打架在所难免。

传统Tier1厂商,OEM最强代理。

Tier1是燃油车时代的产物,它与角色有着默契……主机厂愿景。

Tier1作为一级供应商,与主机厂直接关联,不仅直接为主机厂提供总成和模块,还与主机厂相互参与R&D和设计,是整车制造过程中参与度最强的供应商。

纵观全球,德国的第一梯队制造商,如博世、大陆、ZF等。,是全球汽车公司争相合作的零配件供应商合作伙伴,提供变速器、转向、底盘系统等汽车零部件。

日本的电装、韩国的莫比乌斯、美国的德尔福都是世界一流汽车供应商中的重要角色。

回顾燃油车群星璀璨的时代,头部车企和优质上游产业链厂商基本囊括欧美日韩。相比之下,中国汽车行业供应商的力量就逊色了。虽然20年来他们一直在通过合资企业努力追赶对方,但由于核心部件的原因,他们频繁地陷入海外制造商的困境。

起步晚,基础弱,是“后进生”难以逾越的障碍。

但是,当这个努力模仿学霸,在制造方面已经积累了一些经验的追赶者遇到电改,大家被拉平到了一个更相似的起跑线上。

电动汽车和燃油汽车最大的区别在于能源供应形式的不同。所以电动车的三块电池(电池、电机、电芯)代替燃油车的发动机,成为驱动车辆的心脏。

当汽车运行原理发生质的变化时,汽车零部件供应商需要提供的产品将从过去的传动、转向、底盘系统逐渐转向具有电动化、智能化特征的产品。

换句话说,对于传统Tier1厂商来说,不改变就意味着被革命。

早在2018年,Tier1国际巨头博世集团就对事业部进行了调整,整合了汽油系统和柴油系统,成立了动力总成事业部。同年,起动机和发电机部门被出售给中国企业。

博世在自动驾驶和碳化硅(SiC)功率半导体等新兴领域的频繁涉足,也表明其试图抓住市场机遇。2022年初,博世与大众宣布合作开发自动驾驶软件,力争开发出支持L3自动驾驶技术的最新技术,并应用于大众乘用车车型。

早在2021年12月,博世集团就宣布将亲自生产碳化硅(SiC)功率半导体,并将目标产能定在数亿只。同时也开始研发功率密度更高的第二代SiC芯片。目前博世是唯一自主生产SiC芯片的汽车零部件供应商。

博世集团计划凭借其一级制造商的敏锐嗅觉扩大生产。一是为了赶上电动车市场的快速增长和SiC市场的蓬勃发展;二是目前SiC产能严重不足。提前规划产能,有利于抢占市场制高点。

事实上,博世已经成为特斯拉等国外车企和众多造车新势力的忠实队友——蔚来、理想、小鹏都采用了博世的机电伺服助力器iBooster;蔚来甚至在蔚来ES8产品中使用了博世的驾驶辅助系统、控制单元、传感器和iBooster。

在自动驾驶等软件方面,博世也是相当精准的。5月25日刚刚在国内战略融资的文远智行,无异于看到自动驾驶的发展路线逐渐落地,对软件自研主机厂也是一个进攻信号。

可以说,当变革已经到来的时候,以博世为代表的头部Tier1厂商并没有缺席,而是依靠全球客户积累和敏锐的嗅觉推进布局。

在大象转身之前,一些有远见的领导者率先做出了灵活的调整。这样的Tier1厂商也为电气化时代的OEM合作伙伴带来了助力。

对于更多还在吃燃料时代根的Tier1厂商来说,改变电气化和智能化势在必行。

战国时代的Tier1新玩家。

曾经活跃在其他细分领域,但凭借自身实力有望在汽车行业分得一杯羹的新兴巨头,早已跃跃欲试。

随着电动汽车时代的到来,曾经深耕芯片、计算平台等领域的Tier2厂商前景光明。

为未来拓宽赛道最快的布局就是进入Tier1。

如今,汽车级AI芯片技术制造商Horizon正在成为进入新兴Tier1的黑马。这种兼具软硬件实力的智能计算平台,越来越受到对汽车智能化有更高追求的主机厂的青睐。

从2021年开始,地平线逐渐吸引了众多车企的投资,几乎成为车载芯片领域炙手可热的明星企业。SAIC、东风、广汽、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪等车企都参与投资地平线,并有或深或浅的合作。

近日,6月27日,地平线宣布获得一汽集团战略投资,并完成交割。本次战略投资将用于加强汽车级AI芯片的前瞻性技术研发和工程落地能力建设。

地平线之所以如此吸引人,一定程度上得益于其在AI芯片、智能驾驶、人机交互等领域的软硬件产品能力。还与新石器、MINIEYE等自动驾驶公司达成战略合作。

除了加入行业,资本的帮助从未来发展的角度印证了其潜在的实力。

2021年6月15日,地平线完成15亿美元C7融资,投后估值高达50亿美元。在其大C轮融资中,已经公布的投资机构数量已经超过35家。有消息称,地平线正在考虑赴美IPO,规模可能达到10亿美元。

面对汽车行业的变革,科技公司和软件公司也跃跃欲试,试图推动供应链生态系统的变革。

汽车行业之所以吸引更多的跨界顶级流动,亿欧汽车认为主要有三个因素:

1.产业链,从过去OEM、Tier1、Tier2之间的线性关系,演变为更加复杂的新型网络系统;

2.商业模式,从卖汽车硬件到Pro版硬件加后续服务;3.汽车R&D进程,从软硬件集成开发到软硬件解耦分开开发。

因此,软件作为组件产品的独立性为更多的软件和技术公司带来了机会。

以华为和百度为代表的新Tier1公司加强了与BAIC和吉利等传统车企在智能系统平台方面的合作。

扬言不造车的华为选择Tier1作为汽车的核心部件,围绕芯片、模块、终端、管道、云平台的整体布局,推出“整车解决方案”,还与奥迪、丰田、PSA开发网联汽车,加速落地。

百度痴迷自动驾驶,旗下L4 Apollo还在驾考中。

无人机巨头DJI也表示希望作为Tier1为智能汽车提供“大脑”和“眼睛”。蓝沃科技全资子公司Livox提供激光雷达,DJI致力于帮助车辆实现L2+和L3“高速公路”和“城市快速路”的智能驾驶和智能停车的系统方案和部分。

东软睿驰、德驰微视、君联智行等由东软集团、德赛、盛骏电子等上市公司孵化的二级子公司,都在致力于从自己的领域拓展做生态,甚至主动寻求上市,从而满足主机厂对智能化、科学化业务的支持。

对此,东软睿驰总经理曹斌曾在与赵福全的对话中表示:“中间件会越来越成熟,最终会形成一套广泛使用的标准化软件,并结合相应的管理工具和适配服务。”他认为,基础功能的通用化有助于长期保持汽车产品的稳定性和可靠性。

有趣的是,Tier1的创始人兼CEO余凯与东软睿驰有着相同的眼界,他的观点与曹斌高度相似。

他认为,OEM厂商没有必要自己做Tier1,也没有必要急于通过当前的一些新技术获得未来的长期壁垒。因为有价值的技术最终都会实现产业化和普及,所以最好的解决方案就是利用外部生态收购,达到“四两拨千斤”的效果。

但是如果要接手Tier1厂商的工作,有硬件能力的厂商可能比纯软件厂商更擅长构建生态链。但软件厂商也可以以软件集成为突破口,形成自己的软件生态,为车企搭建独特的计算平台。

在亿欧汽车看来,第一批可能对传统Tier1厂商造成冲击的是华为、百度、DJI、地平线、东软睿驰这样的先进玩家,他们拥有头部稀缺的优势,软硬件一体化的实力,以及成熟的产业链生态。

主机厂的上游布局,多给你一点安全感。

电气化时代的到来,给汽车制造领域的Tier1和类Tier1厂商带来了一系列机遇。但是把咽喉要塞放在对手/队友手里,并不是主机厂想要的。

像“韦小立”这样的智能汽车品牌,从诞生之日起,就对自动驾驶相关软硬件技术的垂直整合有着强烈的期待。如果实力允许的话,OEM接手Tier1还是一个非常靠谱的选择,虽然代价不菲。

事实上,自主研发自动驾驶相关的软硬件技术几乎已经成为奔驰、奥迪、宝马、通用、本田等传统造车巨头以及特斯拉、蔚来、Xpeng Motors、李等造车新势力的选项。

对此,业内有一个更形象的说法——“全球主机厂的供应链”。

以前,主机厂只需要向供应商明确自己的功能,等待供应商找到符合自己需求的产品。

现在,OEM厂商可能对供应商的实力和产品更加挑剔,甚至通过控制某些领域的供应链和核心技术来建立更强的行业壁垒。

这种转型在一定程度上受到了特斯拉模式的影响——跳过Tier1,面向Tier2,直接深度参与汽车软硬件的开发制造过程,成为苹果式的科技出行企业。近年来,各种因素导致芯片和动力电池的成本大幅上升,其中……也借此趋势给OEM打了一针强心剂。

蔚来的NIO Pilot、Xpeng Motors的Xpilot、特斯拉的FSD都是由辅助驾驶逐层进化而来,但其具体的技术路径却表现出各自截然不同的发展考量。

对于特斯拉来说,为了避免过度依赖外部传感器供应商和受制于人,特斯拉将战略重点放在数据和算法上,希望仅依靠摄像头(视觉传感器)就能构建可靠的自动驾驶系统。

虽然这听起来很有竞争力,可以覆盖近360度的视野,但它只能停留在L2水平,需要司机在关键时刻的直接干预。

蔚来的NIO Pilot在集成上更类似于传统Tier1,属于L2级别的自动辅助驾驶系统。它集成了22个传感器。

2022年1月发布的ET7车型将飞行员升级为NAD(NIO自动驾驶)系统,增加了激光雷达和更多摄像头,还配备了高精度地图定位单元、V2X车路协调单元和驾驶员监控系统。

Xpeng Motors的自动驾驶系统Xpilot也在不断进化的过程中,现在已经发展到3.5版本。

其中,自动NGP(Navigation Guided Pilot,NGP)功能是Xpilot系统结合导航路径实现的辅助驾驶功能。开启该功能后,车辆基本可以实现点对点自动导航辅助驾驶。

出于安全考虑,Tier1系统集成能否深度布局,延伸到产业链上游的主机厂能否通过这种方式夯实壁垒,我们不得而知。

然而,肉眼可见的研发成本和制造过程中加倍的工作量,都为这些“卷铺盖”的代工企业亮起了警示灯。

标签

一个特定的时代窗口,一个特殊的成功故事,一石激起千层浪。做不做Tier1,往往是指你能不能掌握技术核心,对上下游行业有足够的掌控力。

简而言之,如果在智能出行领域有更长远的追求,别人家的孩子花更多的时间和金钱在“补习班”上,或者为自己的私塾加班加点。谁会有放下自己,平躺在前方的决心?

对于进入者来说,检验自身商业逻辑的唯一标准就是未来的长期市场表现。不同于某一项具体的技术竞争,系统集成是更为全面的挑战,考验的是主体对各方资源的掌控和调动能力,以及核心技术的垄断程度。

可以预见,未来Tier1领域的竞争将是巨头之间的内斗。行业洗牌之后,才是未来电动车领域真正的游戏规则。

标签:

盖世汽车讯据外媒报道,马勒动力总成公司(MAHLEPowertrain)领导开展了一个创新项目,旨在开发在重型内燃机车辆中用氨取代柴油的技术。

1900/1/1 0:00:00分享“多一点”空间、“多一点”静谧、“多一点”舒适、“多一点”驾乘感,全新第三代荣威RX5超混eRX5预计8月正式上市除了发动机等核心部件,

1900/1/1 0:00:001880年,法国人GustavTruff发明了世界上第一辆电动车,但在之后一个世纪颠覆人类出行方式的,却是比它出生晚四年的Benz发明的内燃机汽车。

1900/1/1 0:00:00特斯拉Q2交付量或低于30万辆由于新冠疫情蔓延严重打击了特斯拉的生产和供应链,根据Refinitiv的数据,分析师预计特斯拉第二季度交付量为295078辆,

1900/1/1 0:00:00得益于疫情的逐渐改善,尤其是长春上海两地原材料、零部件和整车等相关企业复工复产的逐渐推进,再加上广东、吉林、浙江、山东、湖北和上海等地陆续出台购车补贴政策,

1900/1/1 0:00:00近日,无锡市政府发布了新能源汽车推广消费17条政策,其中包含个人消费者通过消费券购买纯电动新能源乘用车享受不低于3000元辆购车补贴;

1900/1/1 0:00:00