“这个世界上只有一个人能决定我该做什么,那就是我自己。”

在刚刚过去的周末,一个偶然的机会,位于某短视频软件,重温了美国电影《公民凯恩》,里面有一句经典台词让人印象深刻。

的确,无论初期是出于什么考虑,接下来走什么路,最后的结果会是怎样,往往都是命中注定的。还是那句话,很多事情一旦主动做出选择,就开始变得不可逆转。

由此,视线将继续聚焦,以上提到的所有内容同样适用于今天文章中将要出现的众多车企。

故事的起因,还要从小鹏聊起。

前几天网络上突然出现这支新生力量因为最近连续“罢工”,已经开始考虑要不要涉足延长路线。

“没办法,G9发布失败,股价跌了这么多。如果你再看涨,投资者就会没有耐心,不认可,也就是直接抛弃你,迫使小鹏直接决定扩大区间。人家的增程就是毛利高,有市场。我该怎么办?”

随即,爆料人进一步表示,“已经做了。车辆R&D部门已经在研究如何在新的平台上同时推出混合动力纯电动双车型。已经推出的车,比如G9,都在预研的可行性和成本。”

作为一个旁观者,当我突然看到这样一个谣言时,我心中第一次蹦出的感觉是:小鹏,你真的要搬起石头砸自己的脚吗?

毕竟,早在上半年的一次行业论坛上,何就谈到了公司对技术路线选择的思考。

“放弃混动路线,只选择纯电,是很痛苦的。在传统燃油车向新能源车转型的过程中,混动是必然的存在,市场需求巨大,但我们相信2023年、2024年之后,混动会逐渐没落,同时也会因为拥有不同的技术路线而带来不同的挑战,最终选择放弃混动。”

后来在8月中旬举行的能源补给大会上,何身后的大屏幕上的PPT赫然标着“超快充+高续航+自营充电站=淘汰混动”的公式。

一举一动都印证了这股造车新势力准备为“纯电”而死的决心。

也正是基于这样的背景,如果小鹏真的仅仅因为大环境的突变或者其他一些外部因素,就开始动摇,决定再次涉足延长旅程路线,那么无疑是用实际行动证明了什么叫做“赶医生”,甚至有可能成为整个行业的笑柄。

所以静下心来想想,理智一点,还是觉得可信度不高。

最终,在谣言发酵一天后,小鹏总裁兼联合创始人亨利通过个人微博进行了辟谣。“大家想多了,真的没什么!“至此,这段略显离奇的插曲暂时告一段落。

然而,在小鹏,大危机从未结束。无论是产品规划层面,还是品牌营销层面,甚至是组织架构层面,一个令人眼花缭乱的挑战还在。

此刻总觉得这股新生力量在造车,很像2019年的蔚来,已经渐渐走到了悬崖边上,必须破釜沉舟才能脱险。当然,如果试图评选“2022年最差的人”,何肖鹏似乎逐渐成为最合适的答案。

而且继续放大视角,为什么谣言一出现就有人信?

在我看来,还是因为以李ONE、理想L9、文杰为代表的增程式车型的热销,才让业界重新审视了这条曾经被称为“落后”的技术路线。

尤其是2022年以来,动力电池原材料价格暴涨,供应链波动,尽管纯电动汽车和增程式汽车面临的生存环境并不友好。

但考虑到动力电池的装载能力差距较大,后者在制造端的成本优势变得更加明显,也更有底气和精力。放到功能的叠加和堆叠上,单车的毛利率也足够可观。

反馈到终端市场,我们往往能感觉到,同样价格的两款产品,往往给人的感觉是,比纯电动车的范围更丰富。例如,小鹏G9和理想L8。

换句话说,纯电动车如果没有明显的“标签”和“护城河”,在同细分领域的增程式车刚性上,很容易落后。也正因为如此,后者逐渐成为一些车企销量的“解药”。

蓝兔FREE、深蓝SL03、哪吒S、零跑C11、Skyline ME5对应的产品阵营还在扩大。

至于涉足这种技术路线的想法,也很简单粗暴。既然无力与大环境直接竞争,不如选择一条“曲线救国”的道路。

但是,在这个过程中,大家都犯了一个错误,或者说整个行业存在一个误区。“同时做纯电和增程,势必让后者更好卖。”

造成类似错觉的根本原因是,李一个人,理想L9和疑问脱颖而出,实在是太容易和刺眼了。

但是,大家都忽略了重要的一点:上述三款车型的销量,增程只是它们众多长板中的加分项。相比之下,更精准的产品定位,成熟的智能体验,甚至品牌层面的正向赋能才是决定性的东西。

说得更直白一点,“延长旅程不一定卖得好,关键是谁来做,怎么定义。”

顺手,大家一定要明白,随着中国新能源市场终端竞争的不断加剧,正如文章题目中提到的“醒醒吧!不要把‘远行’当成生活的解药。“如果非要定义的话,那只是延续生命的补药。

而如果进一步展望未来,动力电池原材料价格的下降,纯电动汽车续航能力的进一步优化,充电速度的大幅跃升,包括充电设施密度和便利性的扩大,将是大势所趋。

届时,增程车型在现阶段的这些所谓“优势”将被不断追平。

当然,也绝不是刻意的对抗。

无论是纯电还是增程式,真正的敌人应该是仍然占据很大份额的传统燃油车。所以,与其内斗,不如专注于如何用自己最锋利的矛去穿透对手最强的盾。

至于当下,如果你还在纠结,你该如何选择?就像之前多次提到的:“不要相信别人的随机分析,跟着自己的心走,按需购买。"

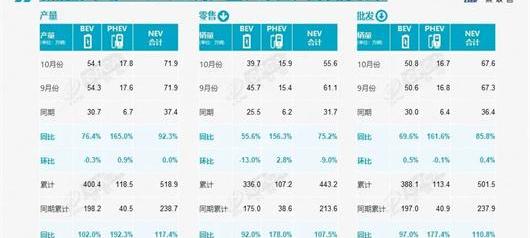

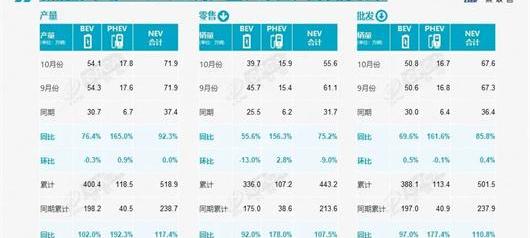

最后分享一组数据,从乘联会最新发布的成绩单来看,10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长85.8%。1-10月,新能源乘用车批发量501.5万辆,同比增长110.8%。

10月份新能源汽车生产企业批发渗透率达到30.8%,比2021年10月份18.4%的渗透率提高了12个百分点。其中,自主品牌新能源汽车普及率达到47.7%。

显然,亮眼的数字不会说谎。即使有些人仍然不愿意面对,新时代仍然包裹在电气化改造的浪潮中,滚滚而来...“这个世界上只有一个人能决定我该做什么,那就是我自己。”

在刚刚过去的周末,一个偶然的机会,位于某短视频软件,重温了美国电影《公民凯恩》,里面有一句经典台词让人印象深刻。

的确,无论初期是出于什么考虑,接下来走什么路,最后的结果会是怎样,往往都是命中注定的。还是那句话,很多事情一旦主动做出选择,就开始变得不可逆转。

由此,视线将继续聚焦,以上提到的所有内容同样适用于今天文章中将要出现的众多车企。

故事的起因,还要从小鹏聊起。

前几天网络上突然出现这支新生力量因为最近连续“罢工”,已经开始考虑要不要涉足延长路线。

“没办法,G9发布失败,股价跌了这么多。如果你再看涨,投资者就会没有耐心,不认可,也就是直接抛弃你,迫使小鹏直接决定扩大区间。人家的增程就是毛利高,有市场。我该怎么办?”

随即,爆料人进一步表示,“已经做了。车辆R&D部门已经在研究如何在新的平台上同时推出混合动力纯电动双车型。已经推出的车,比如G9,都在预研的可行性和成本。”

作为一个旁观者,当我突然看到这样一个谣言时,我心中第一次蹦出的感觉是:小鹏,你真的要搬起石头砸自己的脚吗?

毕竟,早在上半年的一次行业论坛上,何就谈到了公司在技术路线选择上的思考。

“放弃混动路线,只选择纯电,是很痛苦的。在传统燃油车向新能源车转型的过程中,混动是必然的存在,市场需求巨大,但我们相信2023年、2024年之后,混动会逐渐没落,同时也会因为拥有不同的技术路线而带来不同的挑战,最终选择放弃混动。”

后来,在非洲中部举行的能源补充会议上……st,何身后的大屏幕上PPT赫然标着“超快充+高续航+自营充电站=淘汰混动”的公式。

一举一动都印证了这股造车新势力准备为“纯电”而死的决心。

也正是基于这样的背景,如果小鹏真的仅仅因为大环境的突变或者其他一些外部因素,就开始动摇,决定再次涉足延长旅程路线,那么无疑是用实际行动证明了什么叫做“赶医生”,甚至有可能成为整个行业的笑柄。

所以静下心来想想,理智一点,还是觉得可信度不高。

最终,在谣言发酵一天后,小鹏总裁兼联合创始人亨利通过个人微博进行了辟谣。“大家想多了,真的没什么!”至此,这个略显离奇的小插曲暂时告一段落。

然而,在小鹏,大危机从未结束。无论是产品规划层面,还是品牌营销层面,甚至是组织架构层面,一个令人眼花缭乱的挑战还在。

此刻总觉得这股新生力量在造车,很像2019年的蔚来,已经渐渐走到了悬崖边上,必须破釜沉舟才能脱险。当然,如果试图评选“2022年最差的人”,何肖鹏似乎逐渐成为最合适的答案。

而且继续放大视角,为什么谣言一出现就有人信?

在我看来,还是因为以李ONE、理想L9、文杰为代表的增程式车型的热销,才让业界重新审视了这条曾经被称为“落后”的技术路线。

尤其是2022年以来,动力电池原材料价格暴涨,供应链波动,尽管纯电动汽车和增程式汽车面临的生存环境并不友好。

但考虑到动力电池的装载能力差距较大,后者在制造端的成本优势变得更加明显,也更有底气和精力。放到功能的叠加和堆叠上,单车的毛利率也足够可观。

反馈到终端市场,我们往往能感觉到,同样价格的两款产品,往往给人的感觉是,比纯电动车的范围更丰富。例如,小鹏G9和理想L8。

换句话说,纯电动车如果没有明显的“标签”和“护城河”,在同细分领域的增程式车刚性上,很容易落后。也正因为如此,后者逐渐成为一些车企销量的“解药”。

蓝兔FREE、深蓝SL03、哪吒S、零跑C11、Skyline ME5对应的产品阵营还在扩大。

至于涉足这种技术路线的想法,也很简单粗暴。既然无力与大环境直接竞争,不如选择一条“曲线救国”的道路。

但是,在这个过程中,大家都犯了一个错误,或者说整个行业存在一个误区。“同时做纯电和增程,势必让后者更好卖。”

造成类似错觉的根本原因是,李一个人,理想L9和疑问脱颖而出,实在是太容易和刺眼了。

但是,大家都忽略了重要的一点:上述三款车型的销量,增程只是它们众多长板中的加分项。相比之下,更精准的产品定位,成熟的智能体验,甚至品牌层面的正向赋能才是决定性的东西。

说得更直白一点,“延长旅程不一定卖得好,关键是谁来做,怎么定义。”

顺手,大家一定要明白,随着中国新能源市场终端竞争的不断加剧,正如文章题目中提到的“醒醒吧!不要把‘远行’当成生活的解药。“如果非要定义的话,那只是延续生命的补药。

而如果进一步展望未来,动力电池原材料价格的下降,纯电动汽车续航能力的进一步优化,充电速度的大幅跃升,包括充电设施密度和便利性的扩大,将是大势所趋。

届时,增程车型在现阶段的这些所谓“优势”将被不断追平。

当然,也绝不是刻意的对抗。

无论是纯电还是增程式,真正的敌人应该是仍然占据很大份额的传统燃油车。所以,与其内斗,不如专注于如何用自己最锋利的矛去穿透对手最强的盾。

至于当下,如果你还在纠结,你该如何选择?就像之前多次提到的:“不要相信别人的随机分析,跟着自己的心走,按需购买。"

最后分享一组数据,从乘联会最新发布的成绩单来看,10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长85.8%。1-10月,新能源乘用车批发量501.5万辆,同比增长110.8%。

10月份新能源汽车生产企业批发渗透率达到30.8%,比2021年10月份18.4%的渗透率提高了12个百分点。其中,自主品牌新能源汽车普及率达到47.7%。

显然,亮眼的数字不会说谎。即使有些人仍然不愿意面对,新时代仍然包裹在电气化改造的浪潮中,滚滚而来...

11月9日,乘联会公布了10月新能源车销量排行榜,比亚迪、上汽通用五菱和长安汽车,以205789、43712、32446辆的成绩分列厂商销量前三位;

1900/1/1 0:00:0011月8日,根据路透社,比亚迪表示将在2023年第一季度推出一个新的高端品牌,定名“仰望”,该品牌首款车型将是一款越野车。

1900/1/1 0:00:00据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计,10月份国内狭义乘用车市场零售销量达1842万辆,同比增长75,环比下降42;110月份累计销量1671

1900/1/1 0:00:00激光雷达市场的火药味愈发浓烈。一个星期内,禾赛、速腾、亮道智能相继公布了自己固态补盲激光雷达产品的新进展。

1900/1/1 0:00:00据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计,10月份国内狭义乘用车市场零售销量达1842辆,同比增长75,环比下降42;110月份累计销量1671

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,

1900/1/1 0:00:00