一场影响全球汽车行业的缺芯灾难正在上演。

不到两个月,中国、欧洲、北美几乎所有主流车企都陷入芯片荒。奥迪和福特的一些工厂开始停产,戴姆勒也在减少一些工厂的产量。本田已经减产4000辆。南北大众选择了“保大弃小”,部分车型面临停产。丰田停止了广州的生产线...美国伯恩斯坦研究公司甚至预测,芯片短缺可能导致全球汽车减产200 ~ 400辆。

有人把芯片荒的黑锅倒在华为身上,说“华为在被制裁前疯狂扫货,破坏了全球芯片供应秩序”,振振有词;也有人将其归咎于疫情,说“疫情关停是祸源”,信誓旦旦,或者各种阴谋论,为芯片荒蒙上了更加神秘的面纱。

我们可能一时难以说出芯片荒炒作的原因,但有一点是肯定的:原本打算摆脱疫情、放下武器的车企,在缺芯期间痛苦不堪。

汽车厂商停产减产,产业链出现裂痕。据相关统计,大众、福特、日产等汽车制造商宣布暂时停产或削减产能,都将面临营收损失。预计2021年Q1的损失将达到140亿美元,年损失将达到610亿美元。

此外,电动汽车对芯片的需求加速、芯片材料价格上涨、晶圆代工产能不足、现货经销商伺机囤货、厂商扫货、占全球市场20%左右的瑞萨工厂火灾、美国半导体重镇德州极端天气等,也在一定程度上加剧了芯片市场的供需失衡。

疫情过后,为了弥补黑天鹅事件造成的损失,抢工停产是全行业的主旋律。然而,中国的汽车工业受到芯片短缺的制约,汽车制造商一心生产,无法扭转局面。这自然引发了从个人到整个行业的困惑和反思:中国汽车工业作为现代工业文明的集大成者,为什么会被一个芯片卡住?蚂蚁怎么摇树?是什么造成了现在的局面?怎样才能避免这种尴尬的局面呢?

一个行业的危机和转折点

“任何使用美国技术或设备的芯片制造商都必须获得美国的许可,才能为华为生产芯片。”

此前,美国违反最基本的公平贸易原则,通过修改上述出口管制条例,限制包括TSMC在内的芯片制造商为华为生产芯片,企图阻碍华为的发展。根据精彩的瓦塞纳尔协议,即使中国没有多少钱也买不到光刻机。对于当时有“建筑图纸”,却没有能力建造纳米级“建筑”的华为来说,难度可想而知——芯片卡住了华为的脖子。

后来手机行业缺芯逐渐突破贸易管制。今年3月初,苹果宣布,部分新款高端iPhones的销量受到零部件短缺的限制。高通CEO阿蒙表示:芯片短缺可能会持续到2021年底;小米中国总裁陆表示:今年芯片短缺,不是短缺,而是极度短缺——芯片已经卡在了手机行业的脖子上。

如今,当手机行业还在为“缺芯”发愁的时候,芯片“卡脖子”也蔓延到了汽车行业。准确地说,全球芯片市场供应不足的问题在去年年底就已凸显,但多年后才开始出现全球多家汽车制造商因“缺芯”而被迫停产或减产的情况。

那么,从去年到今年,从手机到汽车,是什么让芯片短缺来得快,蔓延得广呢?

事实上,从疫情暂缓到车企误判,从芯片产能向娱乐业转移到天灾人祸(罢工、火灾),这些无疑都加速了芯片产业秩序的破坏,而在“核心恐慌”中,生产方的库存赤字和需求方的高价借贷更是让全球芯片供应秩序雪上加霜。因此,整个芯片供应体系面临混乱,芯片供应链面临重构,这也引起了各大经济体对半导体供应链的担忧。

2月24日,美国总统拜登表示,将争取国会拨款370亿美元提振国内芯片生产,扭转短缺局面。3月23日,英特尔宣布将投资200亿美元在亚利桑那州建造一座新的芯片工厂。3月9日,欧盟提出扩大该地区尖端半导体的生产;韩国政府计划牵头三星电子、SK海力士、现代汽车等企业组成芯片联盟,确保汽车等相关产业的稳步发展...

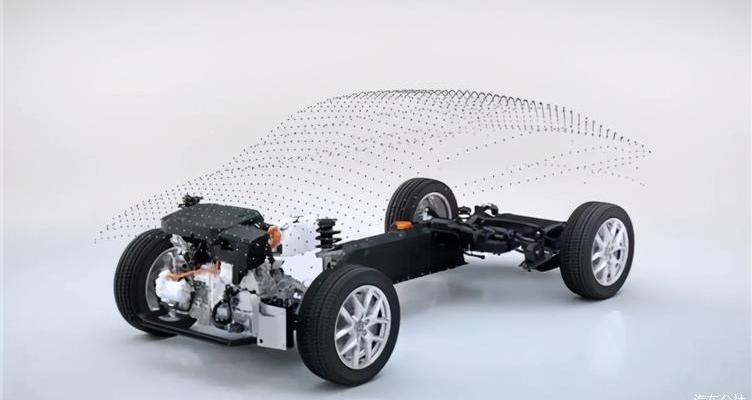

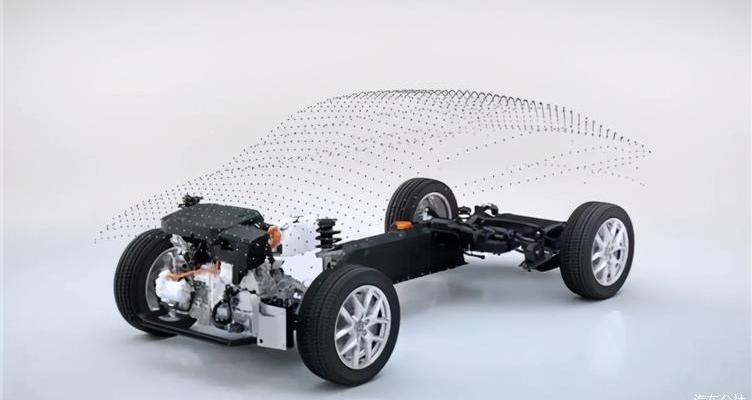

从长远来看,汽车工业正在走向“新四化”,对芯片的需求只会越来越大。各大经济体在困难时期都在尽力发展半导体产业,透露出巨大的野心。毫无疑问,他们希望在新体制下拥有更多话语权。正如《货殖传》所说,“天下熙熙攘攘,皆为利来;天下熙熙攘攘,皆为利来。”

同时,2020年全球汽车芯片销售数据显示,包括恩智浦、英飞凌、瑞萨瑞萨、意法半导体的ST、德州仪器的TI、博世博世、安森的on、微芯片在内的前八大芯片供应商占据了63%的市场份额,均为外资企业。然而,中国自产汽车芯片仅占全球产能的4.5%,关键零部件进口比例甚至超过90%。每年,中国在进口芯片上的花费超过2000亿美元。

芯片供应链面临重构危机,这是中国企业的空缺,也是中国企业的机遇。

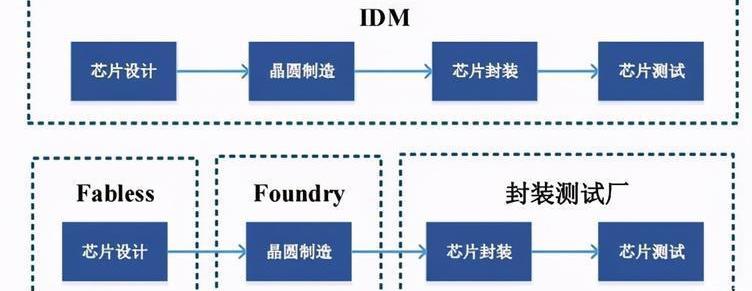

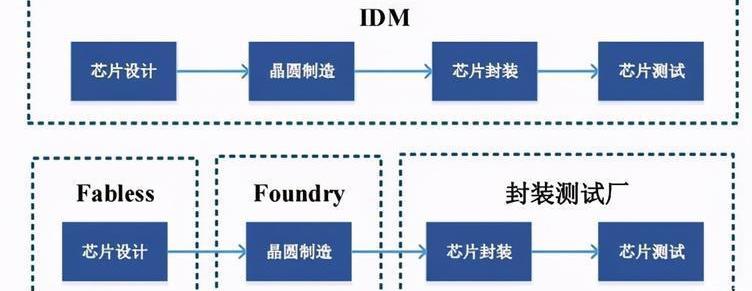

长期以来,国内很多企业都不愿意涉足芯片行业,原因显而易见。芯片IDM包括芯片设计、芯片生产、芯片封测等流程,技术难度大,极度烧钱的时候很难看到回报。甚至有人开玩笑说“做这个东西比割蚊子的双眼皮还难”。刚刚进入电动车领域的小米科技创始人雷军曾经说过“芯片行业,10亿起步,10年出成果”,基本可以理解为保本不赚钱的生意。

但在特殊情况下,汽车芯片的供需失衡,必然会倒逼中国芯片供应链走向自主可控。中威公司研发的等离子刻蚀设备已进入知名客户的5nm生产线;中国最著名的SMIC也已经完成了14nm的量产...

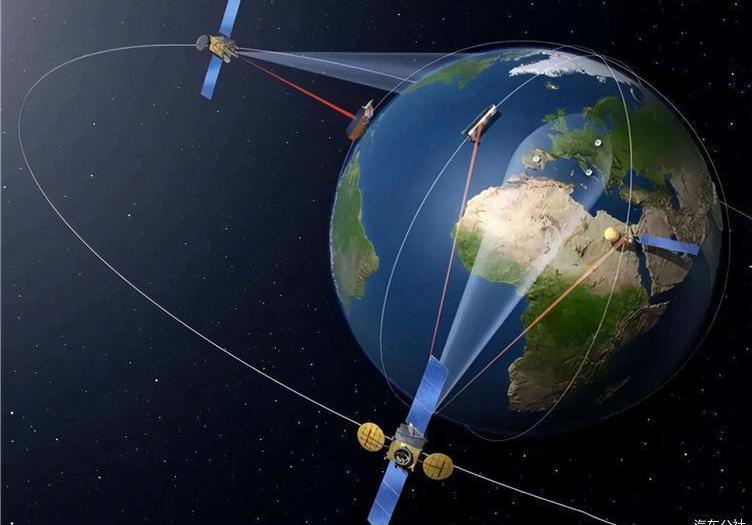

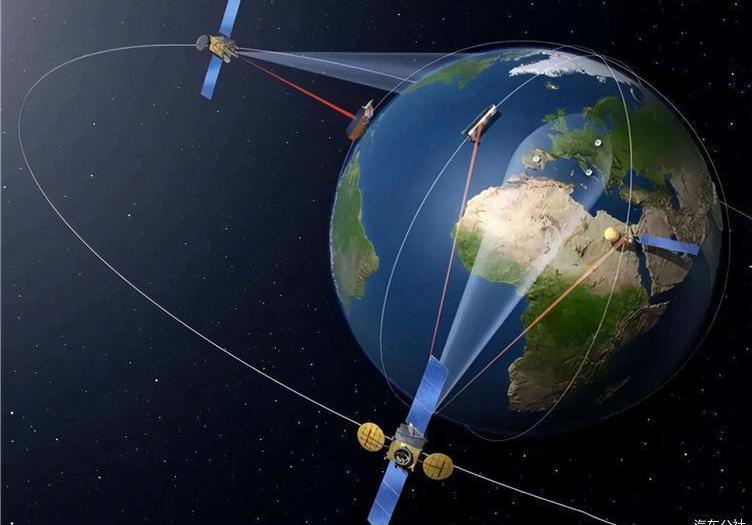

过去,芯片危机出现在航空航天行业。美国Xilinx公司的航天级FPGA芯片,每个售价500万美元,禁止销售。在太空的特殊环境下,航天级芯片比汽车更可靠。以芯片的抗辐射能力为例。据统计,从1971年到1986年,世界上有近40颗卫星发生了1589次故障,其中1129次故障是由空间辐射引起的。

但老一辈航天人努力工作,成功研制出北斗,不仅突破了技术瓶颈,而且北斗三号总设计师林宝俊表示,北斗卫星的空间CPU价格为900万人民币,比以前便宜了好几倍。

航天工业计划发展北斗;“禁令”之下,华为在危机中寻找转机。只有坚定地发展IDM模式,才能打破限制,实现快速发展...其他优秀的行业为自主汽车制造业树立了很好的榜样,很多车企开始探索本土机会。比亚迪已经开始芯片研发,半导体业务将剥离出来单独上市;长城汽车已完成对汽车智能芯片企业的战略投资,正式进入芯片行业。

事情进展顺利。然而,今天,芯片卡在了脖子上。以前是很多硬件技术的瓶颈。未来会出现什么样的「荒」?汽车行业该如何度过“芯荒”?

“卡脖子”,什么时候停?

芯片荒对于汽车行业,尤其是自主品牌来说,是不可避免的。

要想解决汽车行业尤其是自主品牌的“卡脖子”问题,就必须了解“卡脖子”的核心点是什么,知道如何解决和避免“卡脖子”。“卡脖子”是指一些关键技术,家里没有,家里很弱,大致可以分为“昏厥”和“窒息”两种。前者制约发展,如车标芯片;后者垄断显影,比如极紫外光刻。

这就不难理解,在核心技术高地没被占领的情况下,被卡脖子是必然的。但是,芯片问题出现了。比起在同一个地方舔伤口,我们今天应该把它当成一个痛苦的人,痛的时候想想。“如何避免芯片恐慌?还会有其他短缺吗?”我们需要真正反思芯片荒给汽车行业带来的警示。

自1953年中国汽车工业诞生以来,自主品牌取得了长足的进步。然而,以技术壁垒为代表的“卡脖子”事件似乎从未停止。

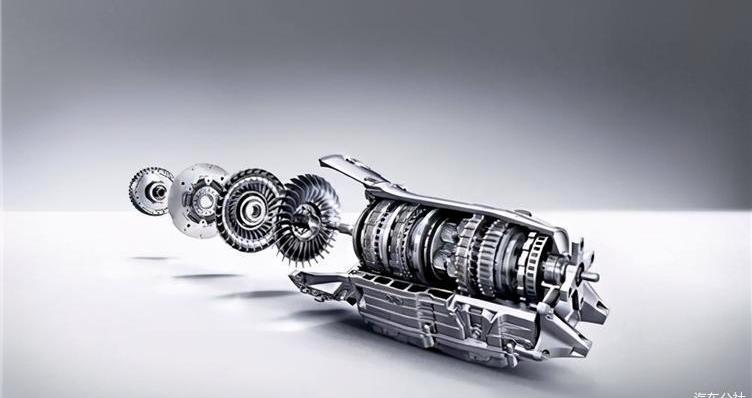

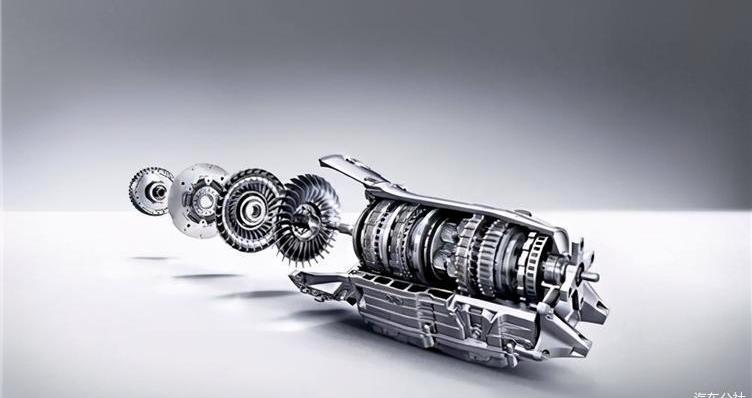

四十年前,自主品牌如雨后春笋。但由于缺乏产业背景,汽车“三大”发动机、变速箱、工地成为当时汽车企业的软肋,成为制约自主汽车企业发展的主要短板。如果“三大”问题没有得到及时有效的解决,自主品牌甚至有一种“跪久了站不起来”的感觉。

随着长安、吉利、SAIC、比亚迪等一批自主车企面临困境,不断克服“三大件”的壁垒。在发动机问题上,2020年“中国心”十大发动机中,自主品牌拥有8台,不断打破合资车对发动机的技术垄断;在平台架构上,吉利CMA、广汽GPMA、奇瑞T1X、长安P1-P4、SAIC SSA等。蜂拥而至,挑战丰田TNGA和大众MQB;;变速箱上,虽然技术水平没有达到爱思诺和ZF的水平,但是吉利、长城、广汽的七速湿式双离合变速箱还是在推动自主变速箱的发展...

老一辈的汽车人努力奋斗,不断突破局限,超越自我,让国产车逐渐赶上合资、外资企业。这种精神不断给自主汽车产业带来发展,同时也带来理念——创新才是真正的动力,致力于成为创新型企业,创新型产业。就像这次芯片荒,比亚迪在中国基本上没有受到冲击,这是因为早期投资R&D布局,积极R&D创新。

目前,自主汽车产业虽然掌握了大部分汽车产品设计研发和制造设备的制造技术,拥有完整的汽车产业链,但不可否认的是,还有一些核心技术和零部件,比如底盘的电子稳定系统(ESP)和乘用车的弹簧系统,这将是我们从汽车大国走向汽车强国的必由之路。

随着电动化时代的到来,自主品牌的弱势地位会进一步降低,硬件技术的差距会越来越小。所以也有“三大件”在电动车赛道上实现弯道超车的阴霾。至于“卡脖子”,未来也不会完全没了。毕竟有困难才会有进步,有障碍才会有发展,但更有可能的是服务,培训等行业传统,消费者的潜意识,以及不断变化的需求被卡住。

那么,自主品牌这次准备好了吗?一场影响全球汽车行业的缺芯灾难正在上演。

不到两个月,中国、欧洲、北美几乎所有主流车企都陷入芯片荒。奥迪和福特的一些工厂开始停产,戴姆勒也在减少一些工厂的产量。本田已经减产4000辆。南北大众选择了“保大弃小”,部分车型面临停产。丰田停止了广州的生产线...美国伯恩斯坦研究公司甚至预测,芯片短缺可能导致全球汽车减产200 ~ 400辆。

有人把芯片荒的黑锅倒在华为身上,说“华为在被制裁前疯狂扫货,破坏了全球芯片供应秩序”,振振有词;也有人将其归咎于疫情,说“疫情关停是祸源”,信誓旦旦,或者各种阴谋论,为芯片荒蒙上了更加神秘的面纱。

我们可能一时难以说出芯片荒炒作的原因,但有一点是肯定的:原本打算摆脱疫情、放下武器的车企,在缺芯期间痛苦不堪。

汽车厂商停产减产,产业链出现裂痕。据相关统计,大众、福特、日产等汽车制造商宣布暂时停产或削减产能,都将面临营收损失。预计2021年Q1的损失将达到140亿美元,年损失将达到610亿美元。

此外,电动汽车对芯片的需求加速、芯片材料价格上涨、晶圆代工产能不足、现货经销商伺机囤货、厂商扫货、占全球市场20%左右的瑞萨工厂火灾、美国半导体重镇德州极端天气等,也在一定程度上加剧了芯片市场的供需失衡。

疫情过后,为了弥补黑天鹅事件造成的损失,抢工停产是全行业的主旋律。然而,中国的汽车工业受到芯片短缺的制约,汽车制造商一心生产,无法扭转局面。这自然引发了从个人到整个行业的困惑和反思:中国汽车工业作为现代工业文明的集大成者,为什么会被一个芯片卡住?蚂蚁怎么摇树?是什么造成了现在的局面?怎样才能避免这种尴尬的局面呢?

一个行业的危机和转折点

“任何使用美国技术或设备的芯片制造商都必须获得美国的许可,才能为华为生产芯片。”

此前,美国违反最基本的公平贸易原则,通过修改上述出口管制条例,限制包括TSMC在内的芯片制造商为华为生产芯片,企图阻碍华为的发展。根据精彩的瓦塞纳尔协议,即使中国没有多少钱也买不到光刻机。对于当时有“建筑图纸”,却没有能力建造纳米级“建筑”的华为来说,难度可想而知——芯片卡住了华为的脖子。

后来手机行业缺芯逐渐突破贸易管制。今年3月初,苹果宣布,部分新款高端iPhones的销量受到零部件短缺的限制。高通CEO阿蒙表示:芯片短缺可能会持续到2021年底;小米中国总裁陆表示:今年芯片短缺,不是短缺,而是极度短缺——芯片已经卡在了手机行业的脖子上。

如今,当手机行业还在为“缺芯”发愁的时候,芯片“卡脖子”也蔓延到了汽车行业。准确地说,全球芯片市场供应不足的问题在去年年底就已凸显,但多年后才开始出现全球多家汽车制造商因“缺芯”而被迫停产或减产的情况。

那么,从去年到今年,从手机到汽车,是什么让芯片短缺来得快,蔓延得广呢?

事实上,从疫情暂缓到车企误判,从芯片产能向娱乐业转移到天灾人祸(罢工、火灾),这些无疑都加速了芯片产业秩序的破坏,而在“核心恐慌”中,生产方的库存赤字和需求方的高价借贷更是让全球芯片供应秩序雪上加霜。因此,整个芯片供应体系面临混乱,芯片供应链面临重构,这也引起了各大经济体对半导体供应链的担忧。

2月24日,美国总统拜登表示,将争取国会拨款370亿美元提振国内芯片生产,扭转短缺局面。3月23日,英特尔宣布将投资200亿美元在亚利桑那州建造一座新的芯片工厂。3月9日,欧盟提出扩大该地区尖端半导体的生产;韩国政府计划牵头三星电子、SK海力士、现代汽车等企业组成芯片联盟,确保汽车等相关产业的稳步发展...

从长远来看,汽车工业正在走向“新四化”,对芯片的需求只会越来越大。各大经济体在困难时期都在尽力发展半导体产业,透露出巨大的野心。毫无疑问,他们希望在新体制下拥有更多话语权。正如《货殖传》所说,“天下熙熙攘攘,皆为利来;天下熙熙攘攘,皆为利来。”

同时,2020年全球汽车芯片销售数据显示,包括恩智浦、英飞凌、瑞萨瑞萨、意法半导体的ST、德州仪器的TI、博世博世、安森的on、微芯片在内的前八大芯片供应商占据了63%的市场份额,均为外资企业。然而,中国自产汽车芯片仅占全球产能的4.5%,关键零部件进口比例甚至超过90%。每年,中国在进口芯片上的花费超过2000亿美元。

芯片供应链面临重构危机,这是中国企业的空缺,也是中国企业的机遇。

长期以来,国内很多企业都不愿意涉足芯片行业,原因显而易见。芯片IDM包括芯片设计、芯片生产、芯片封测等流程,技术难度大,极度烧钱的时候很难看到回报。甚至有人开玩笑说“做这个东西比割蚊子的双眼皮还难”。刚刚进入电动车领域的小米科技创始人雷军曾经说过“芯片行业,10亿起步,10年出成果”,基本可以理解为保本不赚钱的生意。

但在特殊情况下,汽车芯片的供需失衡,必然会倒逼中国芯片供应链走向自主可控。中威公司研发的等离子刻蚀设备已进入知名客户的5nm生产线;中国最著名的SMIC也已经完成了14nm的量产...

过去,芯片危机出现在航空航天行业。美国Xilinx公司的航天级FPGA芯片,每个售价500万美元,禁止销售。在太空的特殊环境下,航天级芯片比汽车更可靠。以芯片的抗辐射能力为例。据统计,从1971年到1986年,世界上有近40颗卫星发生了1589次故障,其中1129次故障是由空间辐射引起的。

但老一辈航天人努力工作,成功研制出北斗,不仅突破了技术瓶颈,而且北斗三号总设计师林宝俊表示,北斗卫星的空间CPU价格为900万人民币,比以前便宜了好几倍。

航天工业计划发展北斗;“禁令”之下,华为在危机中寻找转机。只有坚定地发展IDM模式,才能打破限制,实现快速发展...其他优秀的行业为自主汽车制造业树立了很好的榜样,很多车企开始探索本土机会。比亚迪已经开始芯片研发,半导体业务将剥离出来单独上市;长城汽车已完成对汽车智能芯片企业的战略投资,正式进入芯片行业。

事情进展顺利。然而,今天,芯片卡在了脖子上。以前是很多硬件技术的瓶颈。未来会出现什么样的「荒」?汽车行业该如何度过“芯荒”?

“卡脖子”,什么时候停?

芯片荒对于汽车行业,尤其是自主品牌来说,是不可避免的。

要想解决汽车行业尤其是自主品牌的“卡脖子”问题,就必须了解“卡脖子”的核心点是什么,知道如何解决和避免“卡脖子”。“卡脖子”是指一些关键技术,家里没有,家里很弱,大致可以分为“昏厥”和“窒息”两种。前者制约发展,如车标芯片;后者垄断显影,比如极紫外光刻。

这就不难理解,在核心技术高地没被占领的情况下,被卡脖子是必然的。但是,芯片问题出现了。比起在同一个地方舔伤口,我们今天应该把它当成一个痛苦的人,痛的时候想想。“如何避免芯片恐慌?还会有其他短缺吗?”我们需要真正反思芯片荒给汽车行业带来的警示。

自1953年中国汽车工业诞生以来,自主品牌取得了长足的进步。然而,以技术壁垒为代表的“卡脖子”事件似乎从未停止。

四十年前,自主品牌如雨后春笋。但由于缺乏产业背景,汽车“三大”发动机、变速箱、工地成为当时汽车企业的软肋,成为制约自主汽车企业发展的主要短板。如果“三大”问题没有得到及时有效的解决,自主品牌甚至有一种“跪久了站不起来”的感觉。

随着长安、吉利、SAIC、比亚迪等一批自主车企面临困境,不断克服“三大件”的壁垒。在发动机问题上,2020年“中国心”十大发动机中,自主品牌拥有8台,不断打破合资车对发动机的技术垄断;在平台架构上,吉利CMA、广汽GPMA、奇瑞T1X、长安P1-P4、SAIC SSA等。蜂拥而至,挑战丰田TNGA和大众MQB;;变速箱上,虽然技术水平没有达到爱思诺和ZF的水平,但是吉利、长城、广汽的七速湿式双离合变速箱还是在推动自主变速箱的发展...

老一辈的汽车人努力奋斗,不断突破局限,超越自我,让国产车逐渐赶上合资、外资企业。这种精神不断给自主汽车产业带来发展,同时也带来理念——创新才是真正的动力,致力于成为创新型企业,创新型产业。就像这次芯片荒,比亚迪在中国基本上没有受到冲击,这是因为早期投资R&D布局,积极R&D创新。

目前,自主汽车产业虽然掌握了大部分汽车产品设计研发和制造设备的制造技术,拥有完整的汽车产业链,但不可否认的是,还有一些核心技术和零部件,比如底盘的电子稳定系统(ESP)和乘用车的弹簧系统,这将是我们从汽车大国走向汽车强国的必由之路。

随着电动化时代的到来,自主品牌的弱势地位会进一步降低,硬件技术的差距会越来越小。所以也有“三大件”在电动车赛道上实现弯道超车的阴霾。至于“卡脖子”,未来也不会完全没了。毕竟有困难才会有进步,有障碍才会有发展,但更有可能的是服务,培训等行业传统,消费者的潜意识,以及不断变化的需求被卡住。

那么,自主品牌这次准备好了吗?

2021年,站在全面建设社会主义现代化国家新征程上,两会明确指出城配物流高质量发展是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量,更是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

1900/1/1 0:00:00采埃孚将为上汽集团在中国本地化生产长距离成像雷达四维、高分辨率雷达为实现先进的安全和自动驾驶功能助力这款雷达拥有192个通道,其分辨率是传统汽车雷达的16倍,

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,继在全自动驾驶(FullSelfDriving)芯片和摄像头领域合作之后,特斯拉与三星在智能大灯(SmartHeadlamps)方面再次取得合作。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯4月26日,全球最大的半导体公司之一意法半导体(STMicroelectronics)推出三轴线性加速度计AIS2IH,具有更高分辨率、温度稳定性和机械稳定性,可用于非安全性汽车应用,

1900/1/1 0:00:00近日,“芯片荒”像“蝴蝶效应”越演越烈。除了前些日子的德克萨斯州的大风雪以及日本地震,近日日本瑞萨的厂区火灾也让芯片短缺的问题愈加突出。

1900/1/1 0:00:004月25日至26日,由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办的第四届数字中国建设峰会在福州举办。

1900/1/1 0:00:00