任回忆说,他童年时有过很长一段时间的抑郁。当他痛苦的时候,他悄悄地拿起《选集》,一遍又一遍地阅读,作为一种自我反省的方式。

后来,用来“吃苦”的诗句,成为任主旨演讲的灵感来源。就在2014年,华为手机业务走过转型深水区的时候,他在季度区域总裁会上发表了题为《各地英雄在夕阳下启程,六亿中国尽自己最大努力》的演讲。结束时,任郑飞无法掩饰自己内心的激动——

“或许,有人会说华为投机取巧。但是,我就是想逼大家转型,就像我当年逼余承东一样。消费者BG不是转型了吗?我之前也跟老俞说过,你这棵桃树上最后一定要结西瓜,不能只结桃子作为商业模式!”

那是华为消费者BG的掘金时代。任热血沸腾,正处于大浪淘沙、英雄辈出的转折点。“6亿中国在尽力。”华为人都应该有英雄梦!就在2014年,华为消费者BG的业务销售收入高达122亿美元,同比增长30%,智能手机出货量超过7500万部,同比增长45%。尤其是荣耀系列,2013年销售收入仅为1.09亿美元,但2014年相关数字达到24亿美元,同比增长超过21倍。

然而江湖一夜之间就变了。

短短两年时间,华为已经被美国制裁了四次,而且每一次都更加危险,手机业务在供货上也面临着巨大的挑战。巅峰时,进与退都是深渊。为了弥补手机业务的财务损失,华为决定迈出尝试销售汽车的关键一步。还高调亮相上海车展,发布了车购旗下的一系列智能汽车解决方案。

这一次,被逼转型的不仅仅是余承东。

余承东是华为的董事总经理,也是消费者BG、智能汽车解决方案BU和云计算的掌舵人。王军是汽车事业部的总裁。在最近两年的很多重要场合,他被推到舞台中央,成为强调“华为不造车,帮助车企造好车”的华为高管之一。

就在上海车展开幕的前一天,王军的车补组织了一场大型发布会,展示了华为的多项新技术,包括鸿蒙系统车载系统、4D成像毫米波雷达、章鱼自动驾驶开放平台等。将自己定位为智能汽车的增量零部件供应商,在“造车”的轨道上,路径和思路已经越来越清晰。

攻击“造车”修罗场

去年年底,华为投下了一颗“深水炸弹”。以其Mate40系列手机公布国内售价并正式上市为契机,在上海的发布会上公布了其智能汽车解决方案的最新进展,并正式发布了智能汽车解决方案品牌HI(英文全称:华为智能汽车解决方案)。

在现场,王军再次强调了那句话:

“华为不造车,目标是帮助车企造好车。”虽然是老生常谈的话题,但业内普遍认为,将智能驾驶、智能驾驶舱、智能电动、智能网联、智能车云等多项新兴业务整合到自主品牌中,是华为确认自身一级定位的重要信号。

王军在接受采访时也承认,帮助车企造好车的方法有很多。一种是做传统的Tier,直接给车企提供零部件;一种是提供平台型业务,平台会提供给OEM,OEM可以找第三方合作或者亲自做;最后一种商业模式是他们现在力推的HI品牌模式,客户的全栈解决方案由华为提供。

华为有底气用品牌的方式做全栈。

在王军看来,优势主要有三点:

第一,是生态。生态优势主要表现在数据和操作系统上,最能体现华为的核心竞争力。

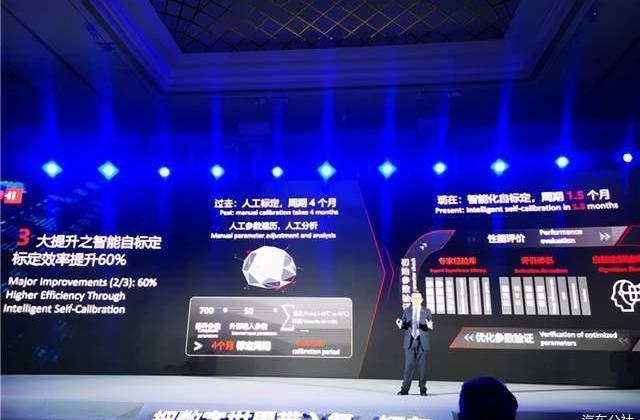

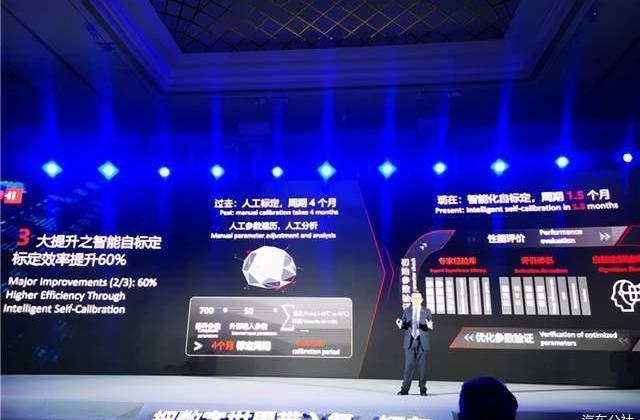

第二是算法。以前传统燃油车或非智能车不涉及太多算法,现在自动驾驶、智能驾驶舱、车云等领域就不一样了。行业对算法的技术要求很高,操作起来也很难,需要长期的积累。正好,华为在算法领域积累了大量的人才、算法模型和经验库,可以用在最新的汽车零部件产品上。

第三,是软件。软件是算法的最终体现。王军领导的BU车,员工规模超过4000人,公司大部分人力和资金也投入到软件开发上。

以上三点共同构成了华为挺进汽车行业的护城河。现阶段,他们的很多能力都集中在软件、算法、数据应用和操作系统上,能够真正将软件和算法渗透到智能网联汽车中。最重要的是,这些能力的构建不是一朝一夕的,而是技术维度的长期积累。

这是一个训练场,机会和风险并存。

内部挑战,主要是盈利能力。

华为高层给了BU车项目多长时间的缓冲期?华为轮值主席徐志军在一次采访中提到,利润是所有业务的核心考虑因素。华为BU车是按照产业投资规律提前粗略规划的。一般来说,华为新业务盈亏平衡的平均周期是八年左右。他们深知,在汽车业务的推广上,不能操之过急,不能急功近利。

外部挑战也很复杂。

王军自己也承认,华为进军汽车行业的真实写照可以用四个字来形容,“战战兢兢”。他自己领的车BU,在试水前期也走了很多弯路。“车终究是车,安全最重要。华为之前在汽车行业没有太多的积累。创业初期最紧迫的任务是建立安全能力,满足汽车法规的要求。”

智慧驾驶舱中的三把斧子

在本届车展上,智能驾驶舱是一个强有力的话题。

就在车展开幕的前一天,华为BU还公布了智能驾驶舱解决方案的最新思路:聚焦计算平台、鸿蒙系统汽车操作系统(以下简称鸿蒙系统汽车OS)、核心服务、显示平台和软硬件生态,帮助车企、一级供应商和应用合作伙伴开发和实现智能驾驶舱相关的前沿功能和技术服务。

其核心是华为智能驾驶舱的“三轴”。

斧一,是鸿蒙系统车机OS。

业内都知道,操作系统是智能汽车的核心,是智能驾驶舱的灵魂。鸿蒙系统汽车操作系统(Car OS)是华为“面向汽车”的操作系统,通过一核、多屏、多并发和分布式外设的能力连接人、车和生活。HMS-A(HMS Automotive)作为这套操作系统的核心能力,包含了语音、视觉、触觉、声音辨别、OTA等能力,并将这些能力以API的形式完全开放,为智能驾驶舱赋能。

Axe II是一款增强现实平视显示器。

增强现实平视显示器(以下简称AR HUD)是一种可以用在汽车挡风玻璃上的新技术,可以实时投射道路提示、标志和警告。基于在光学技术领域的长期积累和AR引擎等黑科技,华为打造了小尺寸、大视角a……高清,可以在提供驾驶安全辅助的同时,兼顾面向未来的用户娱乐体验。

Axe 3是麒麟车床模块。

在自动驾驶领域,华为推出了“华为章鱼”开放平台。基于自动驾驶的四大核心要素:硬件、数据、高精地图、算法,华为构建了以数据为核心的开放平台,驱动自动驾驶的闭环迭代。目的是通过车云协作的能力封装、标签能力和虚拟仿真,帮助车企从零开始构建自动驾驶开发能力,降低开发门槛。

该平台有三大功能:

首先,算法、数据和算法解耦,实现车云协调。“华为章鱼”开放平台可以同时支持华为MDC和其他主流异构硬件。高精地图也是解耦的,支持NDS、OpenDrive等主流标准。

二是开放沉淀积累的平台能力。通过预置的2000万帧标注数据集、20万仿真场景库、完整的工具链和标注算法,以及场景数字结对、虚实混合仿真、每日数千万公里大规模并行仿真等服务,实现自动驾驶的0基础开发,做到“开箱即用”。

第三,云服务完全安全合规。

自动驾驶是方向。

在车展上,华为推出了高分辨率4D成像雷达。高分辨率4D成像雷达在传统毫米波雷达的基础上,可以实现更高的分辨率、更高的目标探测置信度和探测距离,同时像激光雷达一样演化出4D高密度点云,实现了更丰富的感知增强应用和更高的感知要求。

那么,华为在ADAS领域是如何布局的呢?

在战略层面,华为毫米波雷达和激光雷达都想要。王军告诉《汽车公社》记者,毫米波雷达在某些天气条件下确实有其劣势,但在性能上势必会取代近光激光雷达。“让激光雷达往远光方向走,毫米波雷达会逐渐取代近光激光雷达。长期来看会是良性循环。未来毫米波雷达和激光雷达在技术维度上都可以有自己的创新,整体成本可以降低。”

自动驾驶的另一个赛道是高精地图,高精地图是自动驾驶的“感觉系统”,在精度要求和覆盖范围的全方位协调上与传统地图完全不同。

王军告诉汽车公社记者,华为获得了高精地图采集资质,获得相关资质的初衷是为了做好自动驾驶。

高精度地图是自动驾驶的关键,尤其是在市区。早在2019年,华为就找到了国内高精地图的厂商,但当时这些厂商采集的多是高速公路和结构化道路,很少采集城市道路。“我们尝试和他们合作,发现成本太高。根据目前的情况,我们无法收集到所有能够支撑业务的高精地图。”

再三权衡之后,华为决定自己做。

申请高精地图资质,获得国家批准是第一步。

第二步,如何降低采集高精度地图的成本,这一步似乎更难。“很多绘制地图的设备非常昂贵。如果要收集全国各地的地图,成本太高,超出了华为的预期。因此,我们最终选择了自主研发的测绘设备,并使用自己研发的处理器和传感器,有计划地收集所需数据。”

王军向汽车公社透露,他们现阶段的初步计划是今年征集北上广深四个大城市,如果顺利的话,可能再增加两个城市。“我们采集的速度一直在加快,主要得益于地图制作的流程和基础技术。明年扩展到十几个大城市,每三个月迭代一次……添加新城市。"

自动驾驶,数据也是个问题。王军提出的路线思想是“穿欧洲鞋,跳美国舞,走中国路”。

穿欧鞋关系到汽车安全,汽车的功能安全标准以前都是从欧洲引进的;美国的舞蹈就是学习美国的自动驾驶技术,比如ICT(信息、通信、技术)以及如何引入电动汽车。华为需要向以特斯拉为代表的美国公司学习;就拿中国路来说,因为中国的路况相对复杂,对自动驾驶数据采集的要求更高。

其中,核心数据最为关键。

王军告诉《汽车公社》记者,真实的自动驾驶数据是无法获得的,最关键的核心数据要看长维的拐角情况(极端情况)。任回忆说,他童年时有过很长一段时间的抑郁。当他痛苦的时候,他悄悄地拿起《选集》,一遍又一遍地阅读,作为一种自我反省的方式。

后来,用来“吃苦”的诗句,成为任主旨演讲的灵感来源。就在2014年,华为手机业务走过转型深水区的时候,他在季度区域总裁会上发表了题为《各地英雄在夕阳下启程,六亿中国尽自己最大努力》的演讲。结束时,任郑飞无法掩饰自己内心的激动——

“或许,有人会说华为投机取巧。但是,我就是想逼大家转型,就像我当年逼余承东一样。消费者BG不是转型了吗?我之前也跟老俞说过,你这棵桃树上最后一定要结西瓜,不能只结桃子作为商业模式!”

那是华为消费者BG的掘金时代。任热血沸腾,正处于大浪淘沙、英雄辈出的转折点。“6亿中国在尽力。”华为人都应该有英雄梦!就在2014年,华为消费者BG的业务销售收入高达122亿美元,同比增长30%,智能手机出货量超过7500万部,同比增长45%。尤其是荣耀系列,2013年销售收入仅为1.09亿美元,但2014年相关数字达到24亿美元,同比增长超过21倍。

然而江湖一夜之间就变了。

短短两年时间,华为已经被美国制裁了四次,而且每一次都更加危险,手机业务在供货上也面临着巨大的挑战。巅峰时,进与退都是深渊。为了弥补手机业务的财务损失,华为决定迈出尝试销售汽车的关键一步。还高调亮相上海车展,发布了车购旗下的一系列智能汽车解决方案。

这一次,被逼转型的不仅仅是余承东。

余承东是华为的董事总经理,也是消费者BG、智能汽车解决方案BU和云计算的掌舵人。王军是汽车事业部的总裁。在最近两年的很多重要场合,他被推到舞台中央,成为强调“华为不造车,帮助车企造好车”的华为高管之一。

就在上海车展开幕的前一天,王军的车补组织了一场大型发布会,展示了华为的多项新技术,包括鸿蒙系统车载系统、4D成像毫米波雷达、章鱼自动驾驶开放平台等。将自己定位为智能汽车的增量零部件供应商,在“造车”的轨道上,路径和思路已经越来越清晰。

攻击“造车”修罗场

去年年底,华为投下了一颗“深水炸弹”。以其Mate40系列手机公布国内售价并正式上市为契机,在上海的发布会上公布了其智能汽车解决方案的最新进展,并正式发布了智能汽车解决方案品牌HI(英文全称:华为智能汽车解决方案)。

在现场,王军再次强调了那句话:

“华为不造车,目标是帮助车企造好车。”虽然是老生常谈的话题,但业内普遍认为,将智能驾驶、智能驾驶舱、智能电动、智能网联、智能车云等多项新兴业务整合到自主品牌中,是华为确认自身一级定位的重要信号。

王军在接受采访时也承认,帮助车企造好车的方法有很多。一种是做传统的Tier,直接给车企提供零部件;一种是提供平台型业务,平台会提供给OEM,OEM可以找第三方合作或者亲自做;最后一种商业模式是他们现在力推的HI品牌模式,客户的全栈解决方案由华为提供。

华为有底气用品牌的方式做全栈。

在王军看来,优势主要有三点:

第一,是生态。生态优势主要表现在数据和操作系统上,最能体现华为的核心竞争力。

第二是算法。以前传统燃油车或非智能车不涉及太多算法,现在自动驾驶、智能驾驶舱、车云等领域就不一样了。行业对算法的技术要求很高,操作起来也很难,需要长期的积累。正好,华为在算法领域积累了大量的人才、算法模型和经验库,可以用在最新的汽车零部件产品上。

第三,是软件。软件是算法的最终体现。王军领导的BU车,员工规模超过4000人,公司大部分人力和资金也投入到软件开发上。

以上三点共同构成了华为挺进汽车行业的护城河。现阶段,他们的很多能力都集中在软件、算法、数据应用和操作系统上,能够真正将软件和算法渗透到智能网联汽车中。最重要的是,这些能力的构建不是一朝一夕的,而是技术维度的长期积累。

这是一个训练场,机会和风险并存。

内部挑战,主要是盈利能力。

华为高层给了BU车项目多长时间的缓冲期?华为轮值主席徐志军在一次采访中提到,利润是所有业务的核心考虑因素。华为BU车是按照产业投资规律提前粗略规划的。一般来说,华为新业务盈亏平衡的平均周期是八年左右。他们深知,在汽车业务的推广上,不能操之过急,不能急功近利。

外部挑战也很复杂。

王军自己也承认,华为进军汽车行业的真实写照可以用四个字来形容,“战战兢兢”。他自己领的车BU,在试水前期也走了很多弯路。“车终究是车,安全最重要。华为之前在汽车行业没有太多的积累。创业初期最紧迫的任务是建立安全能力,满足汽车法规的要求。”

智慧驾驶舱中的三把斧子

在本届车展上,智能驾驶舱是一个强有力的话题。

就在车展开幕的前一天,华为BU还公布了智能驾驶舱解决方案的最新思路:聚焦计算平台、鸿蒙系统汽车操作系统(以下简称鸿蒙系统汽车OS)、核心服务、显示平台和软硬件生态,帮助车企、一级供应商和应用合作伙伴开发和实现智能驾驶舱相关的前沿功能和技术服务。

其核心是华为智能驾驶舱的“三轴”。

斧一,是鸿蒙系统车机OS。

业内都知道,操作系统是智能汽车的核心,是智能驾驶舱的灵魂。鸿蒙系统汽车操作系统(Car OS)是华为“面向汽车”的操作系统,通过一核、多屏、多并发和分布式外设的能力连接人、车和生活。HMS-A(HMS Automotive)作为这套操作系统的核心能力,包含了语音、视觉、触觉、声音辨别、OTA等能力,并将这些能力以API的形式完全开放,为智能驾驶舱赋能。

Axe II是一款增强现实平视显示器。

增强现实平视显示器(以下简称AR HUD)是一种可以用在汽车挡风玻璃上的新技术,可以实时投射道路提示、标志和警告。基于在光学技术领域的长期积累和AR引擎等黑科技,华为打造了小尺寸、大视角a……高清,可以在提供驾驶安全辅助的同时,兼顾面向未来的用户娱乐体验。

Axe 3是麒麟车床模块。

在自动驾驶领域,华为推出了“华为章鱼”开放平台。基于自动驾驶的四大核心要素:硬件、数据、高精地图、算法,华为构建了以数据为核心的开放平台,驱动自动驾驶的闭环迭代。目的是通过车云协作的能力封装、标签能力和虚拟仿真,帮助车企从零开始构建自动驾驶开发能力,降低开发门槛。

该平台有三大功能:

首先,算法、数据和算法解耦,实现车云协调。“华为章鱼”开放平台可以同时支持华为MDC和其他主流异构硬件。高精地图也是解耦的,支持NDS、OpenDrive等主流标准。

二是开放沉淀积累的平台能力。通过预置的2000万帧标注数据集、20万仿真场景库、完整的工具链和标注算法,以及场景数字结对、虚实混合仿真、每日数千万公里大规模并行仿真等服务,实现自动驾驶的0基础开发,做到“开箱即用”。

第三,云服务完全安全合规。

自动驾驶是方向。

在车展上,华为推出了高分辨率4D成像雷达。高分辨率4D成像雷达在传统毫米波雷达的基础上,可以实现更高的分辨率、更高的目标探测置信度和探测距离,同时像激光雷达一样演化出4D高密度点云,实现了更丰富的感知增强应用和更高的感知要求。

那么,华为在ADAS领域是如何布局的呢?

在战略层面,华为毫米波雷达和激光雷达都想要。王军告诉《汽车公社》记者,毫米波雷达在某些天气条件下确实有其劣势,但在性能上势必会取代近光激光雷达。“让激光雷达往远光方向走,毫米波雷达会逐渐取代近光激光雷达。长期来看会是良性循环。未来毫米波雷达和激光雷达在技术维度上都可以有自己的创新,整体成本可以降低。”

自动驾驶的另一个赛道是高精地图,高精地图是自动驾驶的“感觉系统”,在精度要求和覆盖范围的全方位协调上与传统地图完全不同。

王军告诉汽车公社记者,华为获得了高精地图采集资质,获得相关资质的初衷是为了做好自动驾驶。

高精度地图是自动驾驶的关键,尤其是在市区。早在2019年,华为就找到了国内高精地图的厂商,但当时这些厂商采集的多是高速公路和结构化道路,很少采集城市道路。“我们尝试和他们合作,发现成本太高。根据目前的情况,我们无法收集到所有能够支撑业务的高精地图。”

再三权衡之后,华为决定自己做。

申请高精地图资质,获得国家批准是第一步。

第二步,如何降低采集高精度地图的成本,这一步似乎更难。“很多绘制地图的设备非常昂贵。如果要收集全国各地的地图,成本太高,超出了华为的预期。因此,我们最终选择了自主研发的测绘设备,并使用自己研发的处理器和传感器,有计划地收集所需数据。”

王军向汽车公社透露,他们现阶段的初步计划是今年征集北上广深四个大城市,如果顺利的话,可能再增加两个城市。“我们采集的速度一直在加快,主要得益于地图制作的流程和基础技术。明年扩展到十几个大城市,每三个月迭代一次……添加新城市。"

自动驾驶,数据也是个问题。王军提出的路线思想是“穿欧洲鞋,跳美国舞,走中国路”。

穿欧鞋关系到汽车安全,汽车的功能安全标准以前都是从欧洲引进的;美国的舞蹈就是学习美国的自动驾驶技术,比如ICT(信息、通信、技术)以及如何引入电动汽车。华为需要向以特斯拉为代表的美国公司学习;就拿中国路来说,因为中国的路况相对复杂,对自动驾驶数据采集的要求更高。

其中,核心数据最为关键。

王军告诉《汽车公社》记者,真实的自动驾驶数据是无法获得的,最关键的核心数据要看长维的拐角情况(极端情况)。目前华为还不能解决所有的极端情况。王军透露,他要求车步团队在毫米波雷达、激光雷达、摄像头的基础上,寻找更好的传感器,以便未来能探测到现阶段看不到的极端情况。

0

0

华为布局汽车多年,颠覆了谁?

王军赞同轮值主席徐志军的观点,无论是电动汽车还是智能汽车,真正能颠覆这个行业、生态或者产业链的,其实应该是自动驾驶。“只有自动驾驶才能颠覆整个汽车行业。我们不是为了颠覆而颠覆,趋势应该是这样,未来的趋势也是这样。”

趋势决定方向,自动驱动,这是华为BU未来投入的重点,但具体的战略布局绝不仅限于软件和算法。“自动驾驶是一个复杂的系统。对于未来的判断,我还是希望专注于核心业务,同时在基础技术和基础支撑上做到最好,发挥传统ICT的优势。”

1

1

在进军汽车行业的新征程上,车步要成为华为最锋利的刺刀,冲在推动行业新四化转型的最前沿,虽然这不是一场赢者通吃的游戏。

但是,华为想赢。目前华为还不能解决所有的极端情况。王军透露,他要求车步团队在毫米波雷达、激光雷达、摄像头的基础上,寻找更好的传感器,以便未来能探测到现阶段看不到的极端情况。

0

0

华为布局汽车多年,颠覆了谁?

王军赞同轮值主席徐志军的观点,无论是电动汽车还是智能汽车,真正能颠覆这个行业、生态或者产业链的,其实应该是自动驾驶。“只有自动驾驶才能颠覆整个汽车行业。我们不是为了颠覆而颠覆,趋势应该是这样,未来的趋势也是这样。”

趋势决定方向,自动驱动,这是华为BU未来投入的重点,但具体的战略布局绝不仅限于软件和算法。“自动驾驶是一个复杂的系统。对于未来的判断,我还是希望专注于核心业务,同时在基础技术和基础支撑上做到最好,发挥传统ICT的优势。”

1

1

在进军汽车行业的新征程上,车步要成为华为最锋利的刺刀,冲在推动行业新四化转型的最前沿,虽然这不是一场赢者通吃的游戏。

但是,华为想赢。

盖世汽车讯5月10日,新日本石油(ENEOS)与丰田汽车达成合作,共同探索WovenCity的氢能利用和应用。WovenCity位于日本静冈县裾野市,是丰田打造的未来城市原型。

1900/1/1 0:00:00近日,蔚来正式发布了挪威战略,宣布进入挪威市场。蔚来将把国内的运营模式移植到挪威,在当地多个城市开设NIOHouse和NIOSpace、兴建换电站。

1900/1/1 0:00:004月吉利的销量公布了,10万零331辆,同比出现轻微下降,环比3月份基本持平。前4个月累计销量4339万辆,同比增长39,完成全年153万辆目标的28。

1900/1/1 0:00:00财联社(上海编辑刘蕊)讯,当地时间周一,激光雷达传感器制造商图达通(Innovusion)表示,该公司已融资6400万美元以提高产量,为中国电动汽车制造商蔚来公司的ET7轿车供货。

1900/1/1 0:00:00随着上海车展这一波新能源汽车的热潮,似乎又推动整个行业朝着转向方面迈进了一大步。

1900/1/1 0:00:00据外媒报道,知情人士透露,由于中美紧张局势带来的不确定性,美国电动汽车制造商特斯拉已经暂停了购买土地以扩大其上海工厂规模、使其成为全球出口中心的计划。

1900/1/1 0:00:00