摘要

我们认为,目前,全球动力电池产业链将迎来结构性变化的拐点。一方面,欧美本土电力产业链的缺失,强化了产业链本土化培育的需求;另一方面,新能源汽车在欧美的快速渗透,拉动了海外装机需求;将过去十年全球电力产业链的演进模式从东亚集中转向全球化,为中国电力产业链切入欧美带来了历史机遇。我们看好国产动力和材料的领先先发优势,产业链马太效应会越来越突出:

从供给全球化来看,海外需求集中在龙头企业。我们认为2021-2023年是海外布局的关键窗口期。宁德、LG等龙头企业继续加大海外产能布局,带动具有竞争优势的电解液和隔膜环节跟进;二线电池企业出海步伐缓慢;龙头企业有望在海外市场享受高增长红利,长期来看市场份额有望上升。我们将LG化学和CATL 2025e的全球市场份额提升至30-35%,将隔膜龙头恩杰2025e的全球市场份额提升45-50%,将电解液龙头天赐材料的全球市场份额提升35-40%。

从竞争格局来看,竞争被企业解读为产业链,利润集中在高壁垒环节。从4Q20开始,锂电池材料领先产能一直供不应求,材料端和资源端资本支出增速慢于电池端。优质材料企业和关键资源产能稀缺。有实力的电池厂锁定优质材料产能,布局关键上游资源,提升企业核心竞争力。从产业链利润分配来看,动力电池/隔膜受益于高壁垒和高集中度,获得较高的利润分配;电解液浓度通过预洗牌得到显著提升,龙头企业通过产业链垂直整合享受高利润。

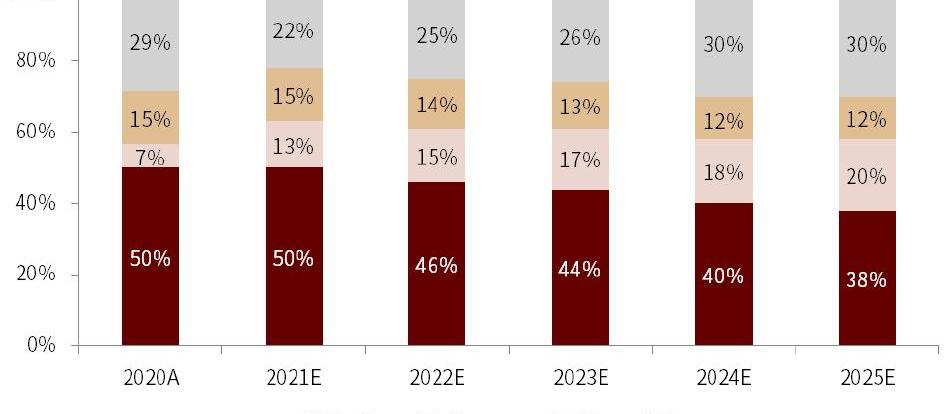

技术:继续看好磷酸亚铁锂中的高镍和结构性机会。高镍三元凭借能量密度优势,提高整车寿命,降低能耗,通过降低阳极外材料和结构件的单耗来降低成本。凭借成本和循环性能优势,锂铁在低端汽车市场和储能领域优势明显。特斯拉Model3/比亚迪韩/五菱Mini等爆款车型带动了铁锂乘用车的快速回暖,大众ID4/ID6/ID3、奔驰/EQB/EQS的推出带动了高镍的增加。我们预计2021年铁锂装机将提升至45-50%,高镍提升至15-20%。

我们建议长期来看,龙头企业出海打开增长空间,中线来看,二线锂电企业有望迎来更快份额增长和新客户引入的机会。短期应关注高景气下供需错配导致议价能力反转的材料环节,受益于高镍三元、磷酸亚铁锂等较高成长性的技术升级。

危险

全球新能源汽车增长不及预期,上游原材料价格上涨超预期。

主体

核心摘要

我们认为,目前,全球动力电池产业链将迎来结构性变化的拐点。一方面,欧美本土电力产业链的缺失,强化了产业链本土化的需求;同时,欧美主机厂也希望缩短和分散供应链;另一方面,新能源汽车在欧美的快速渗透,拉动了海外装机需求;这使得过去十年全球电力产业链的演进模式从集中在东亚转向全球化。我们认为,中国电力产业链凭借制造业和成本优势,有望迎接切入欧美带来的历史机遇。我们看好国产动力和材料的先发优势,产业链的马太效应会越来越突出。我们建议重点关注三条主线:

龙头企业出海扩产,海外需求会向龙头企业集中,海外供给结构会遇到拐点。龙头企业越强:1)从供给全球化来看,海外需求会向龙头企业集中。2)从竞争格局来看,竞争由企业转化为产业链,利润集中在高壁垒环节。从4Q20开始,锂电池材料龙头产能一直供不应求,材料和资源的资本支出增速明显慢于电池。优质材料企业和关键资源产能稀缺。有实力的电池厂锁定优质材料厂产能,布局关键上游资源,提升企业核心竞争力。从产业链利润分配看,动力电池和隔膜受益于高壁垒和高集中度,获得较高的利润分配;预混明显提高电解液浓度,预混明显提高电解液浓度。龙头企业通过产业链垂直整合享受高额利润。

看好国内份额下放带来的二线龙头机会。我们认为,随着自主品牌和造车新势力的崛起,二线企业和一线企业在国内市场产业链中的份额正在逐渐萎缩。我们认为,未来三年,自主品牌和造车新势力,包括部分合资企业,将更多采用二线企业的产品,或通过自供应对供应链安全和成本控制,二线企业国内配套份额将继续提升。由于出海扩产难度较大,二线企业的主战场仍在国内,未来国内市场将逐步走向一超多强的格局。

看好高镍和磷酸亚铁锂的结构性机会,突出新车周期带来的高镍/磷酸亚铁锂的投资机会:特斯拉Model3、比亚迪韩、五菱Mini等爆款车型带动铁锂乘用车结构快速恢复,大众ID4/ID6/ID3、奔驰/EQB/EQS等车型上市带动高镍放量。我们预计2021年铁锂装机容量将提升至45-50%。高镍含量预计增加到15-20%。同时,我们看好在平价和供给的双重驱动下,铁锂需求将继续上升。2025年铁锂国内装机渗透率提升至54%,优质供给紧平衡,领先产能释放推动业绩爆发。

供给:产能全球化加速,海外需求向龙头企业集中。

产业链国产化叠加海外需求高增长,龙头加速产能出海。

欧美锂电池产业链薄弱,国产化需求增强。

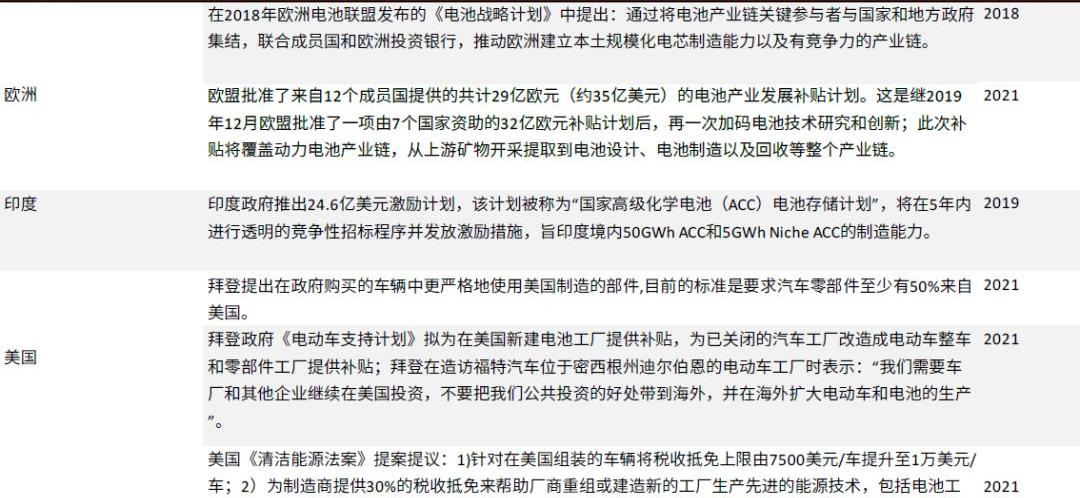

全球新能源汽车产业链在过去10年集中在东亚,然后在过去5年集中在中国。全球供应链分工导致欧美新能源等新兴产业链断层,带动欧美产业国产化需求增加:一方面,欧美努力培育国产化动力和锂电池材料企业;另一方面,面对短期的供需缺口和薄弱的工业基础,欧美需要引进外部企业来填补,通过市场换技术来推动本土产业链的发展;从供应链安全的角度,欧美主机厂也希望供应链的配套距离缩短,分散化;为国内电力产业链企业切入欧美提供了历史机遇。

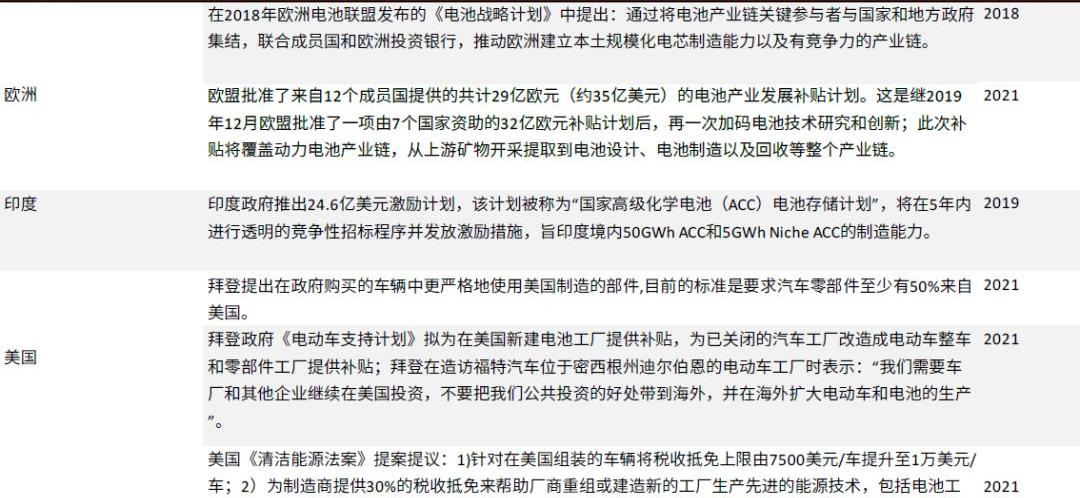

图表:欧美产业链本地化需求渐强(截至2021年5月)

资料来源:路透社,CICC研究部官方网站。

海外需求空间广阔,出海动力充沛。

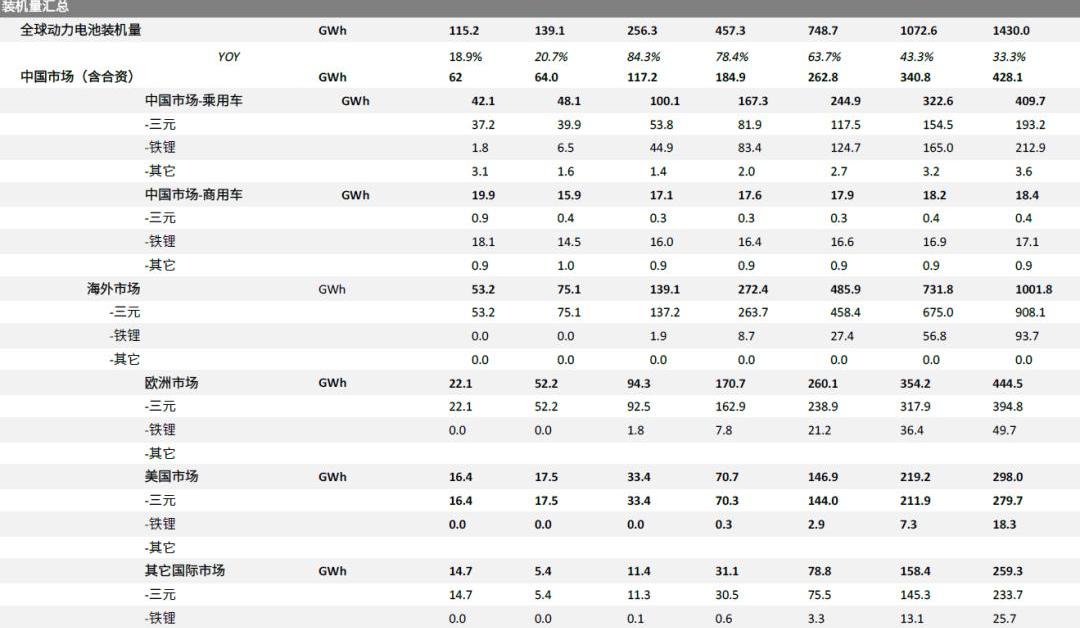

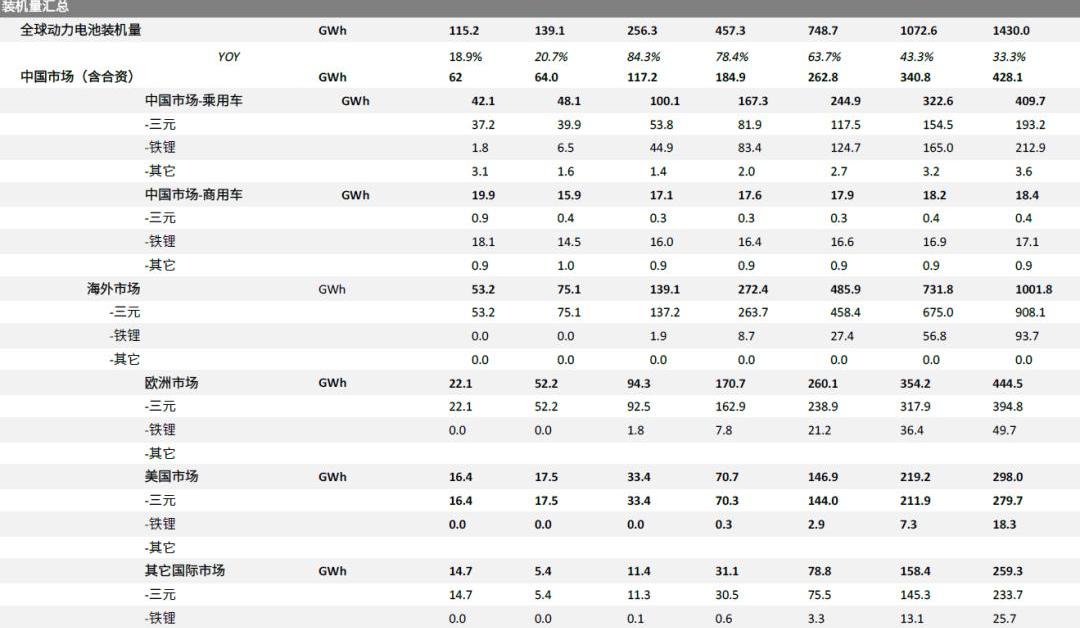

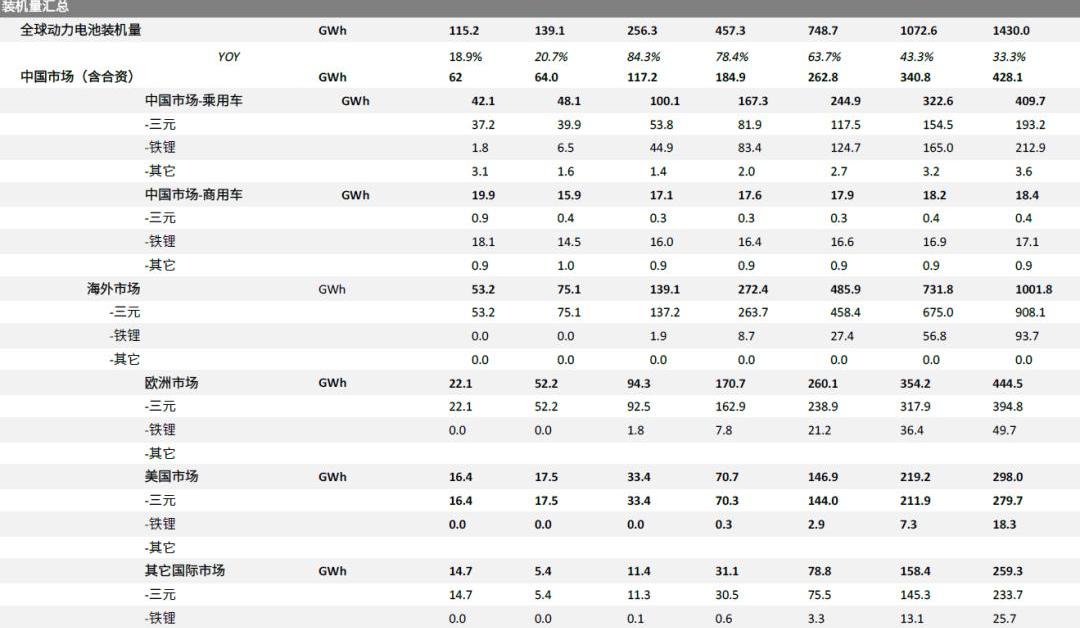

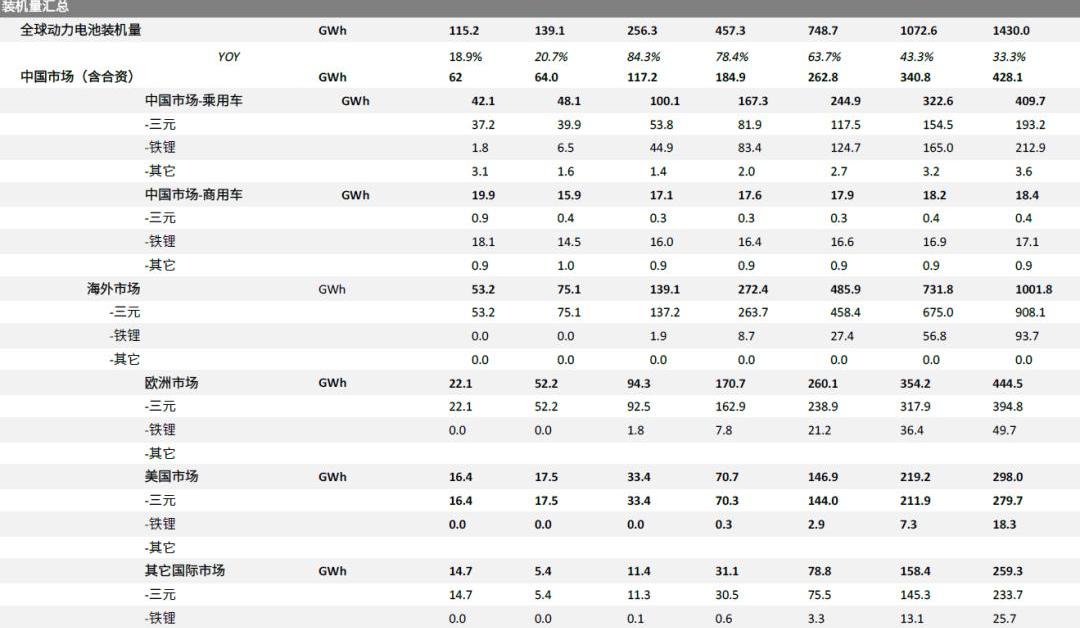

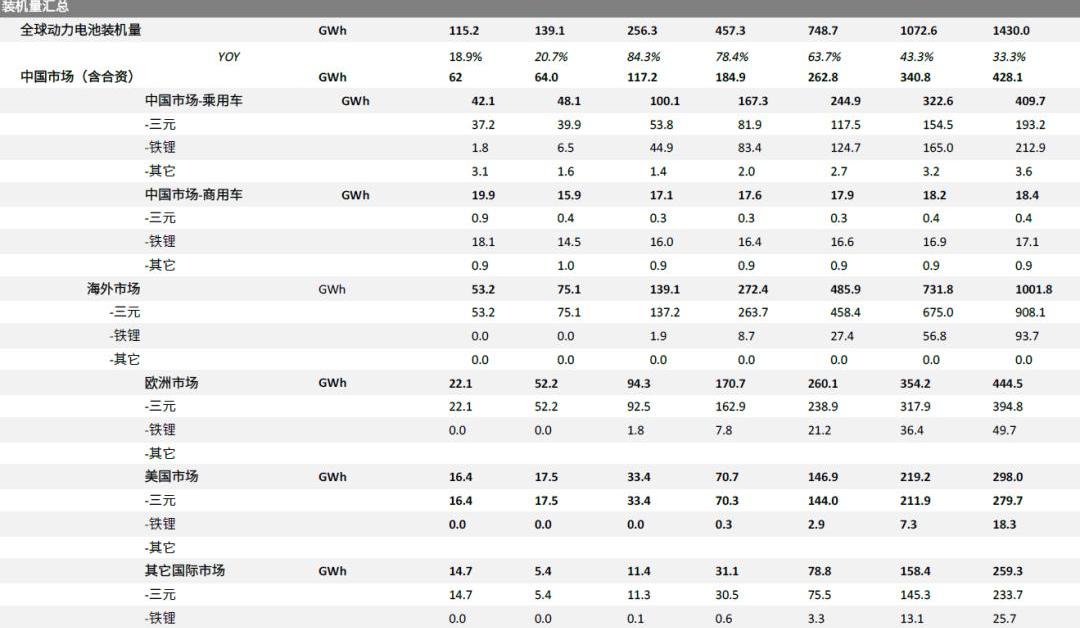

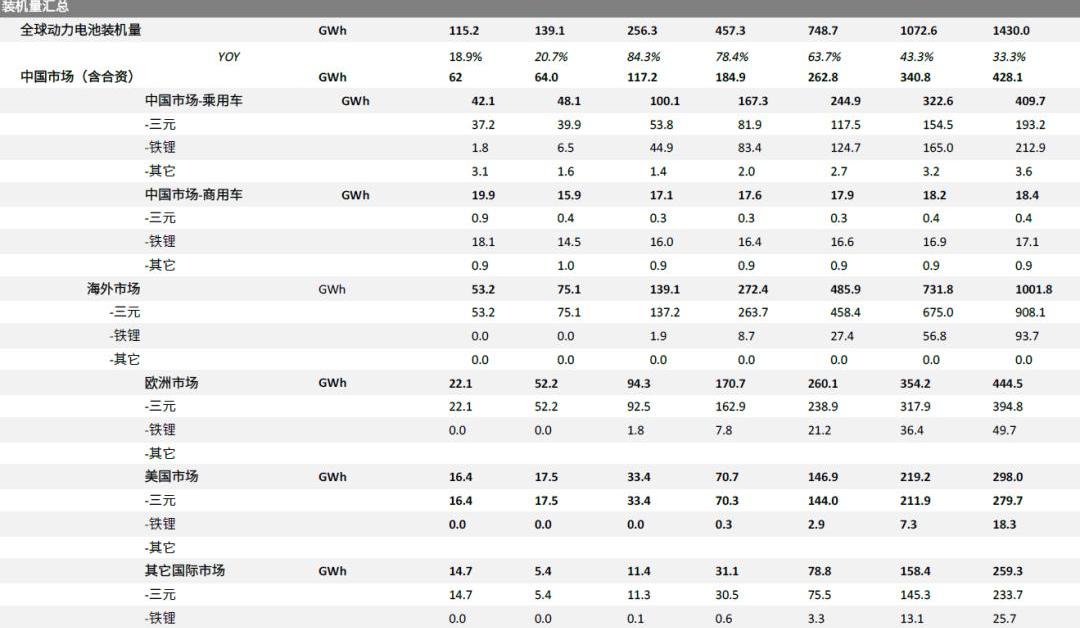

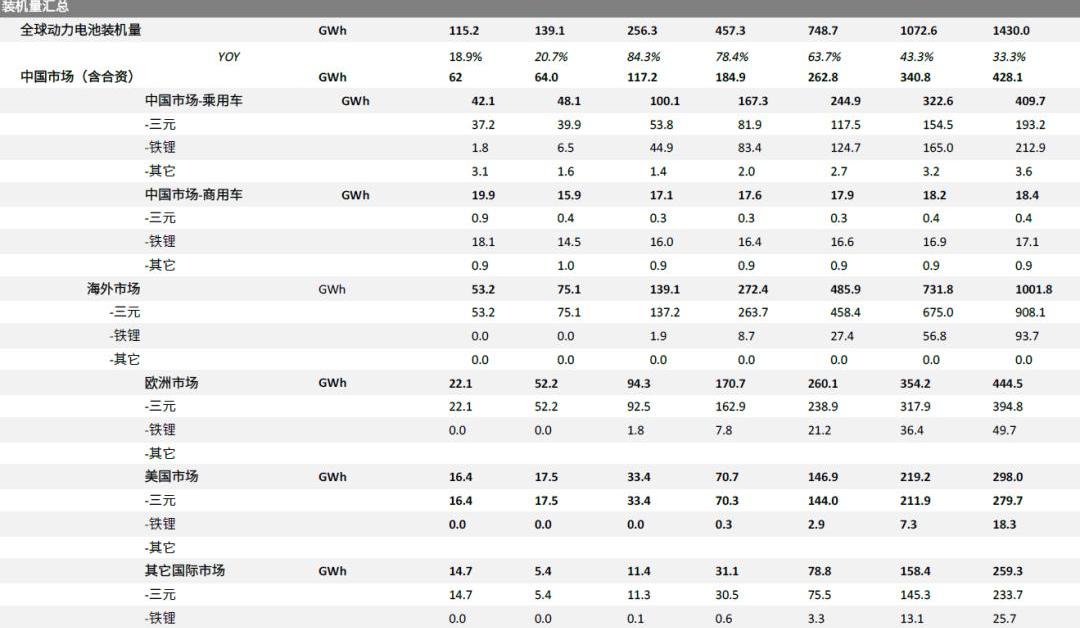

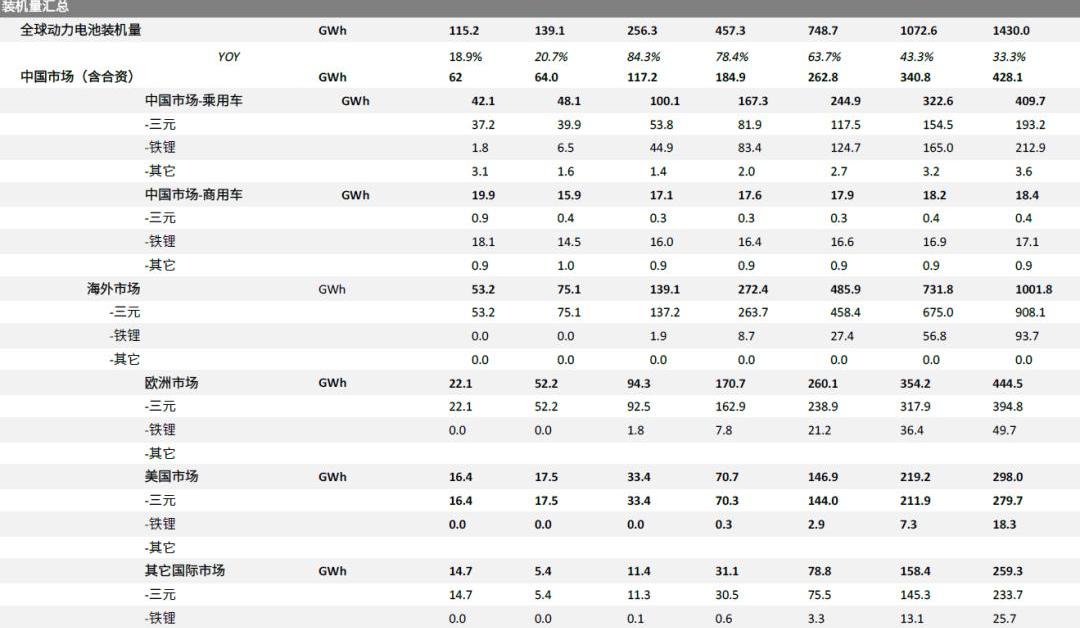

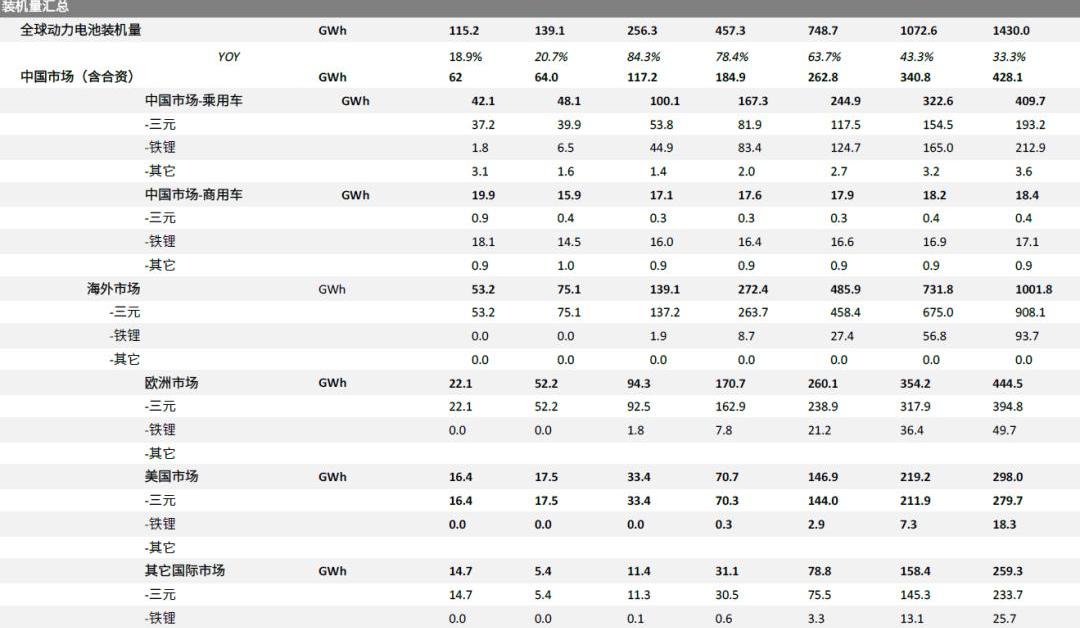

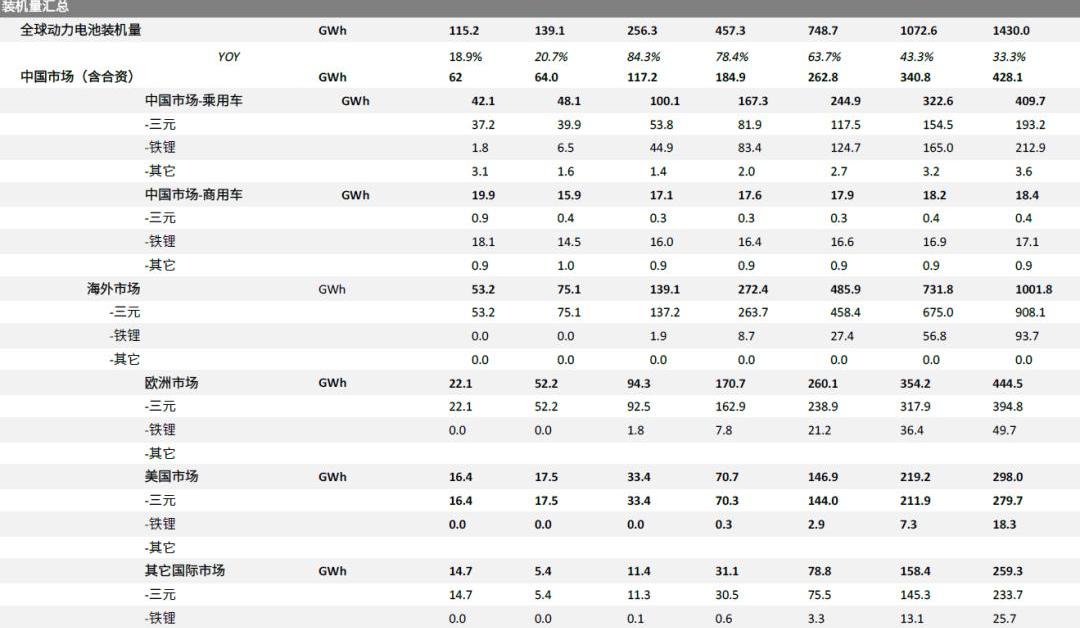

随着欧美市场的快速增长,海外将成为全球装机增长的主要动力;我们预计2025e全球装机需求将达到1430GWh,其中国内约428GWh,海外约1052GWh,分别占2021-2025e全球装机CAGR的70%中国/64%海外,海外增长明显领先于中国。海外电力安装需求高带动四大材料需求增加,2021-2025e正极/负极/隔膜(涂层)/电解液对应需求分别达到61.2%/58.9%/59.4%/57.8%。海外需求的高增长为国内动力电池产业链出海提供了充沛的动能。

图表:我们预测2025e全球装机需求为1430GWh,2021-2025e CAGR国内/海外需求分别为38.2%/63.8%。

资料来源:中国汽车工业协会,电动汽车销售,GGII,CICC研究部。

图表:海外动力电池需求高涨带动四大材料需求增加。

资料来源:中汽协、电动汽车销售、GGII、信义资讯、CICC研究部。

海外布局的窗口期到了,领导加大了海外产能布局。

2021-2023年是海外布局的关键窗口期。考虑到动力电池产品认证和扩产周期较长,车企通常会提前5-7年开始定点。到2025年,全球动力电池需求维度已经固定在2020年,依次递归。我们推测2025-2030年的下一阶段需求维度将固定在2022-2023年。同时,动力电池技术的迭代和持续降本也带来车企重新询价库存订单的需求;所以我们认为2021-2023年是动力电池企业出海的关键窗口期。

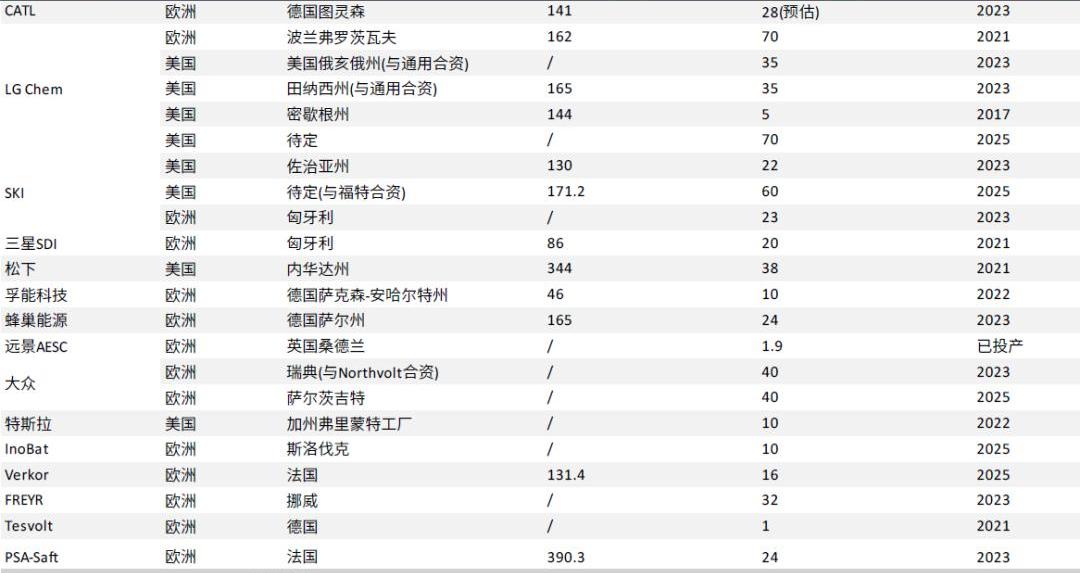

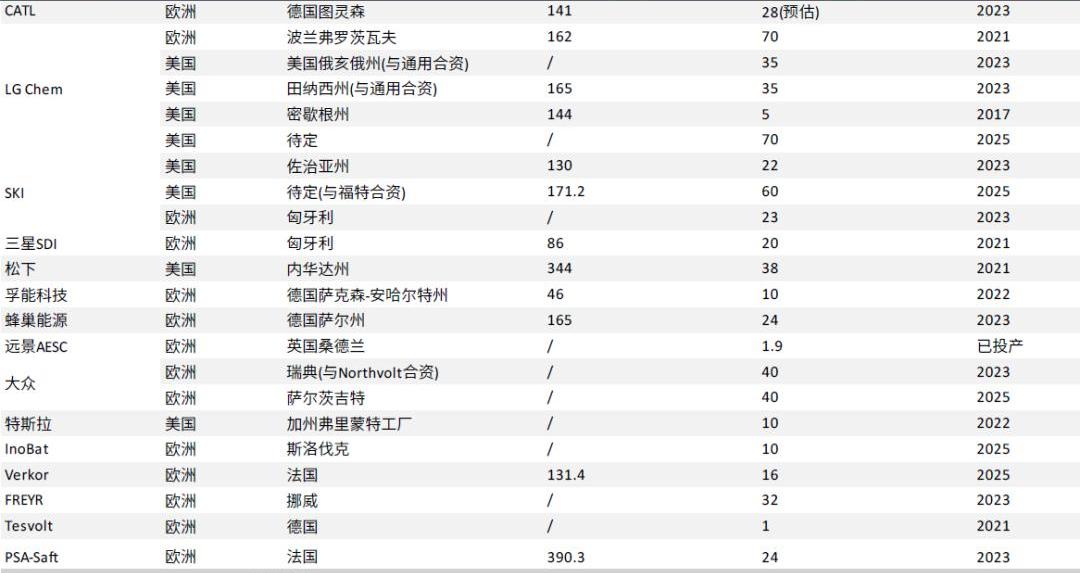

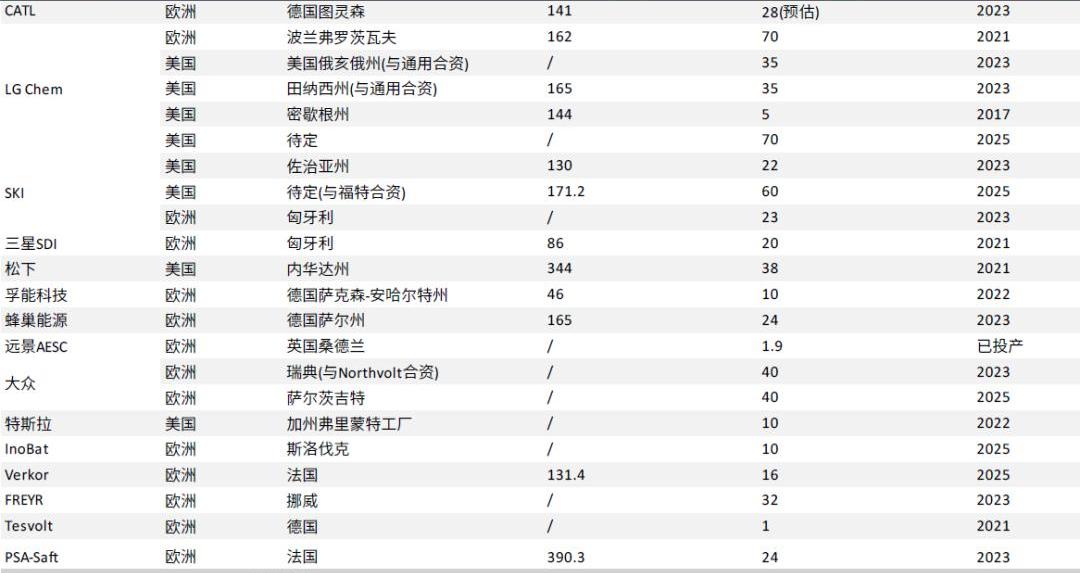

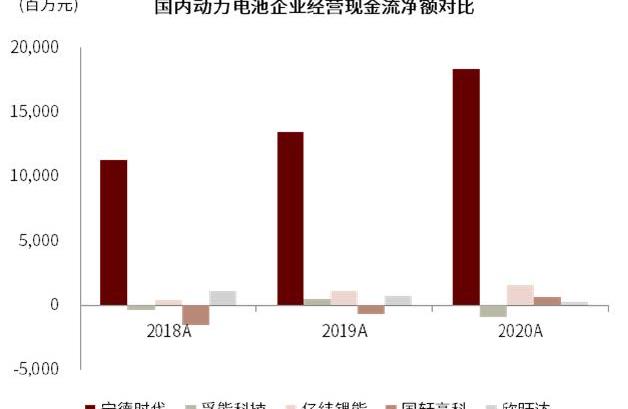

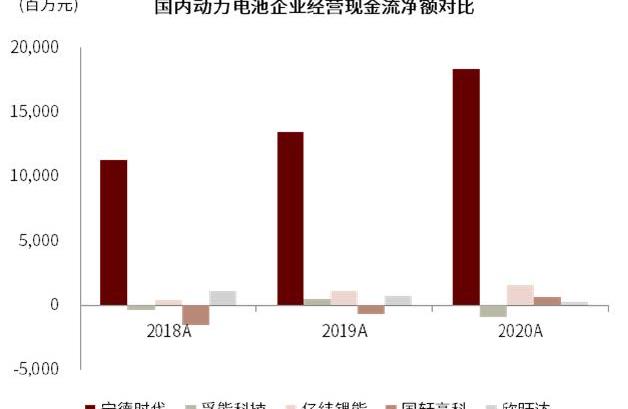

龙头企业不断增加海外产能,国内二线出海步伐缓慢。我们注意到,CATL、LG化学、松下、三星SDI和SKI等国内外领先电力企业加快了在海外建厂的步伐。到2025年,欧美在建和规划的总产能接近400GWh,而国内二线电力企业在规模和出海节奏上与龙头企业差距较大。我们认为主要有两个原因:1)目前二线企业主要支持自主品牌或进入合资企业三分之二供货。比如大众的郭萱、万向A123,奔驰的富能,宝马的依威等,相关产品验证期或成熟度验证期短,国际车企配套经验不足,出海没有优势;2)二线企业大多尚未盈利,海外布局存在较大资金壁垒。综上所述,龙头企业产能出海具有明显的先发优势。根据我们的需求测算,2025e欧美总装机量为743GWh(预计出货量约为930GWh)。目前欧美规划的电力产能约为615GWh,仍有较大差距。我们预计龙头企业将进一步扩张,从而在全球布局上扩大与国内二线的差距。

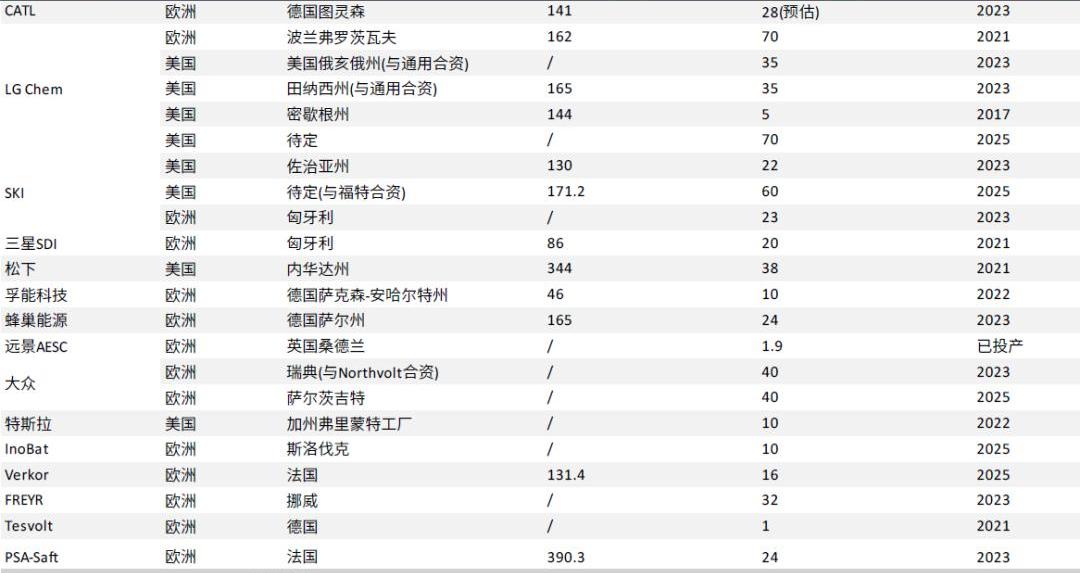

图表:欧美本土动力电池产能规划(截至2021年5月)

资料来源:公司公告,CICC研究部。

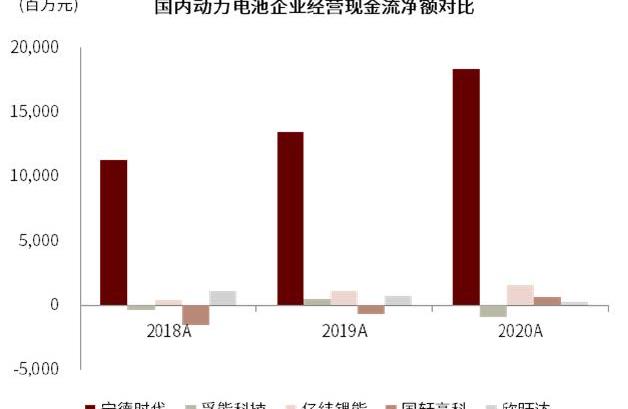

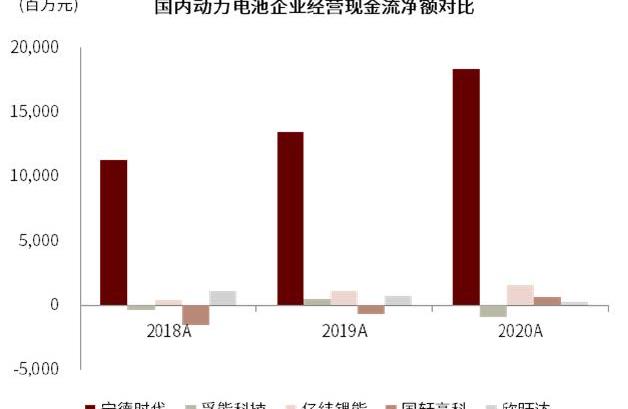

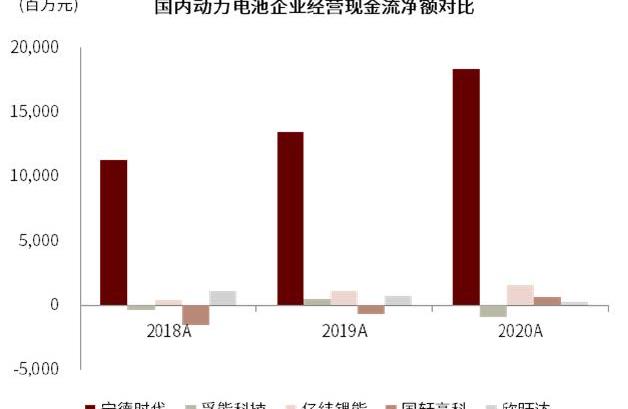

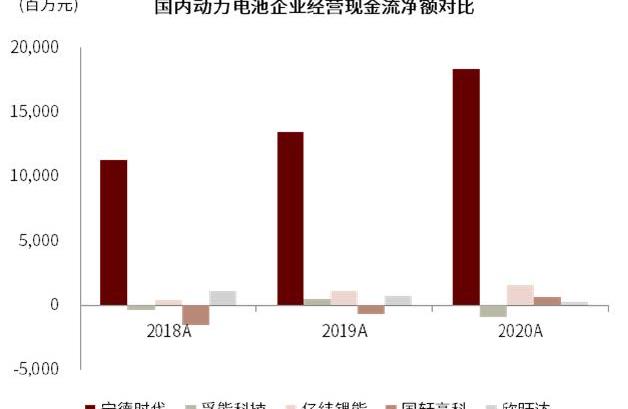

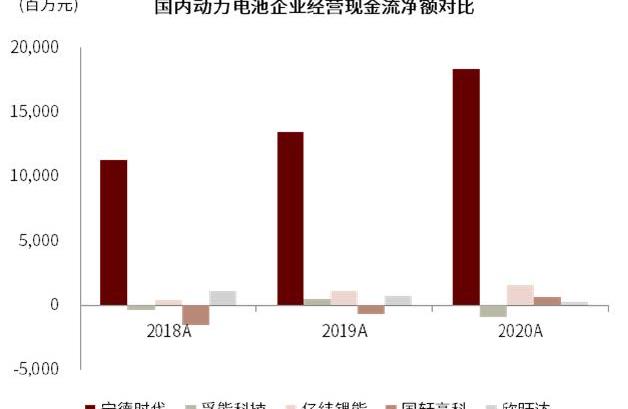

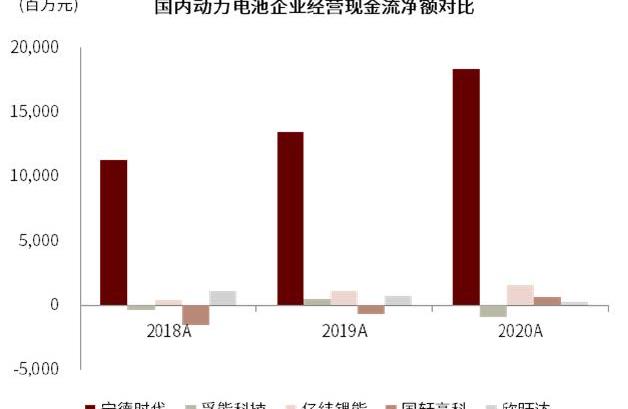

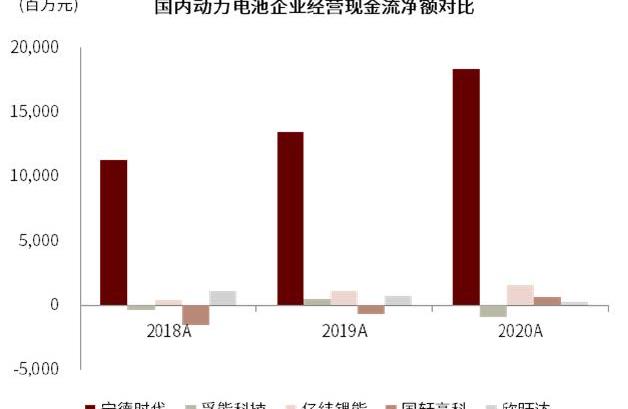

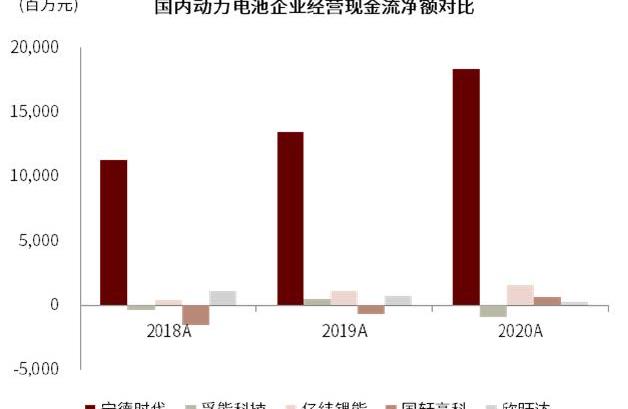

图表:二线电池企业整体经营性现金流偏弱。

资料来源:wind资讯,公司公告,CICC研究部。

图表:二线动力电池企业整体营业利润率偏低。

来源:wind资讯、公司公告、CICC研究部;备注:亿纬锂能不包括崔乙幕的投资收益。

二线将以国内市场为主,加速国内市场结构的分散化。

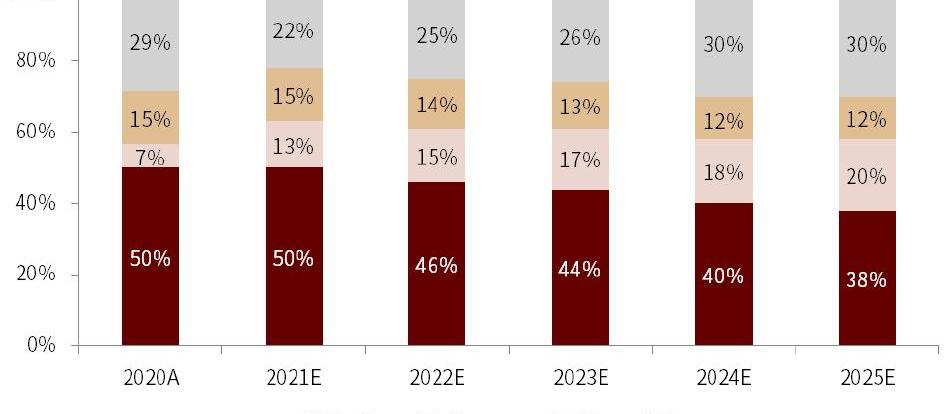

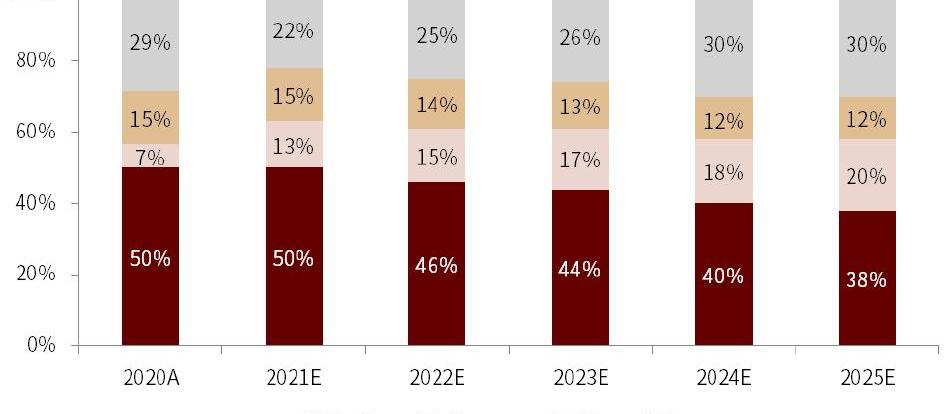

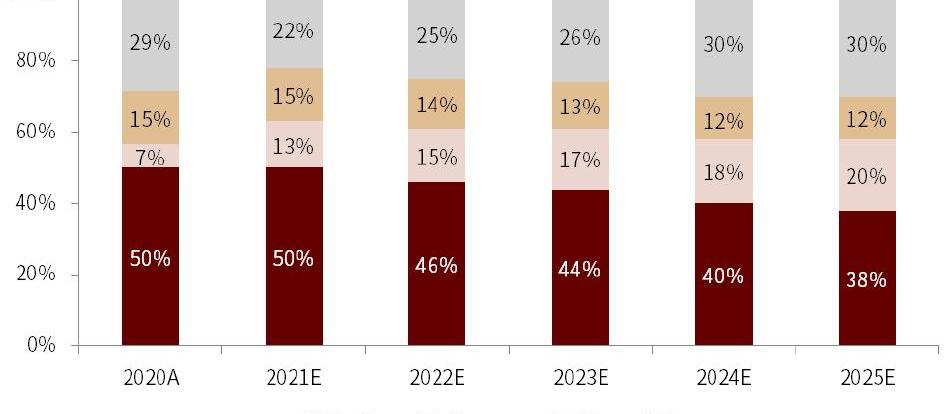

由于二线电池厂短期出海阻力较大,优势不显著,我们判断二线电池厂在2021-2023年关键窗口期不会有大规模产能出海。中长期二线的主战场还是在中国。目前二线已经由合资切入国内独立和三分之二供应。随着自主、合资二线的增加,国内格局有望趋于分散,形成超级多强格局。我们预计领先份额不会超过40%。

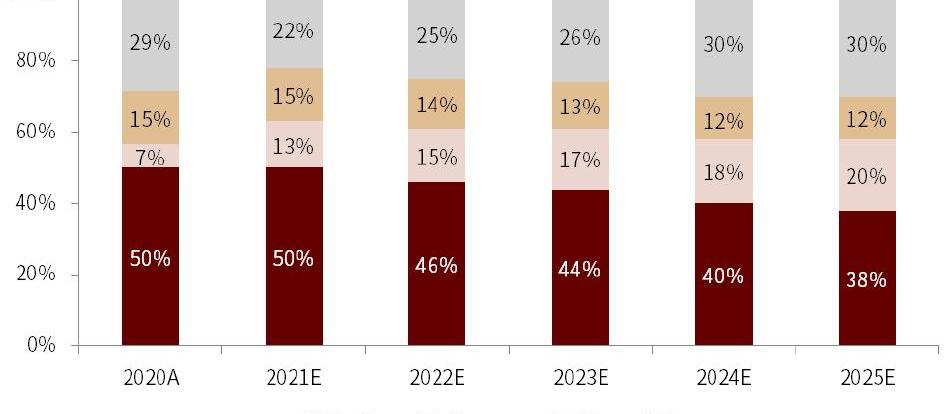

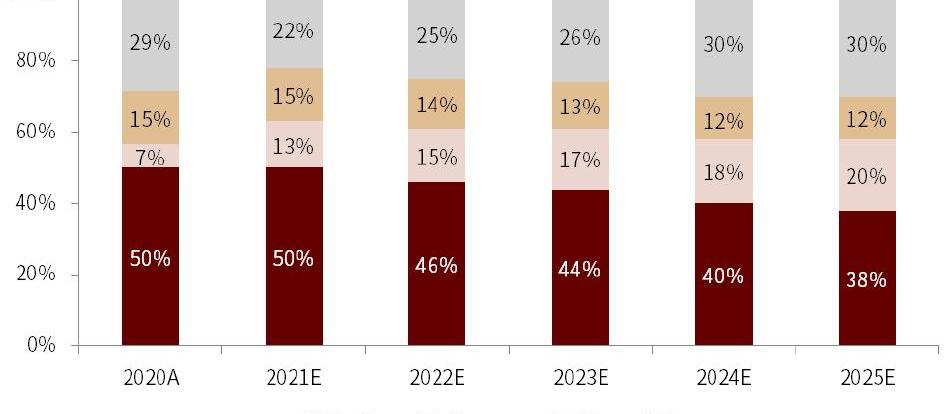

图表:中长期国内市场动态模式预测

资料来源:CICC研究部GGII。

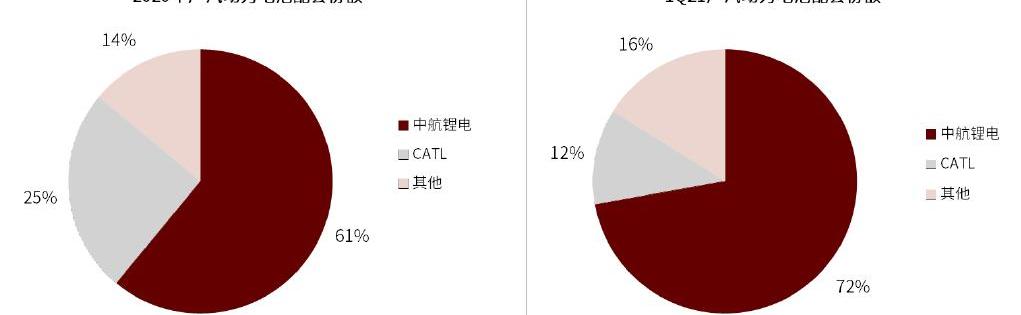

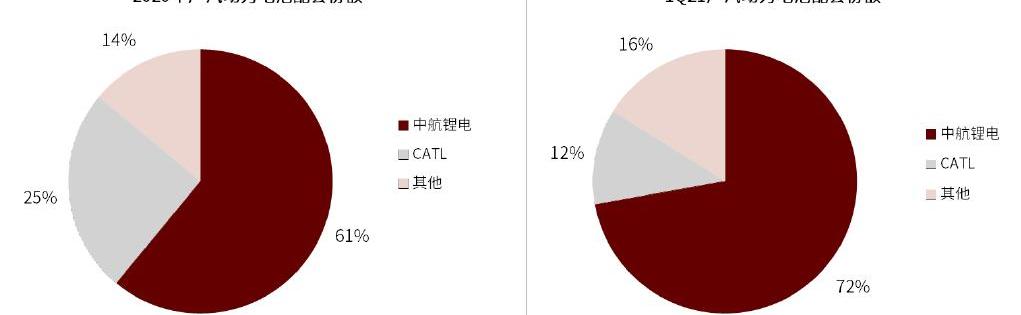

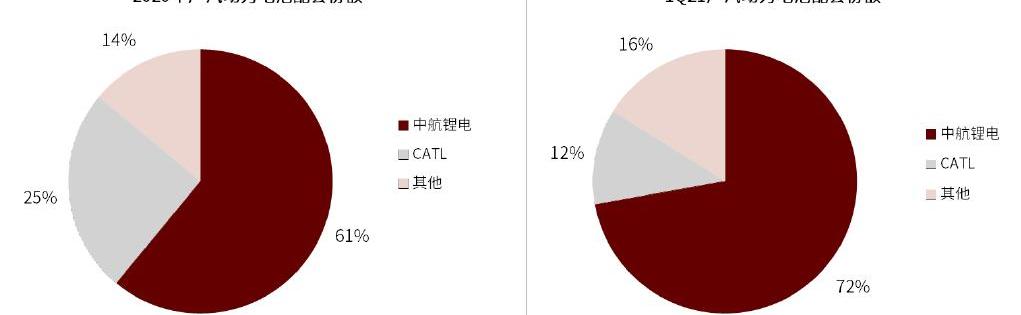

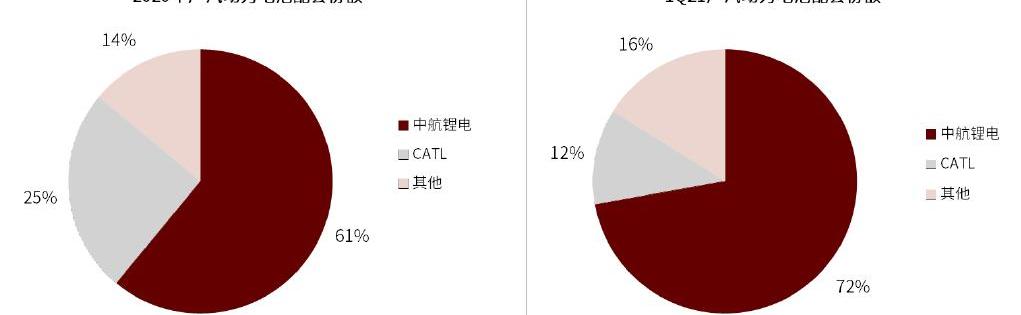

二线动力企业凭借性价比优势,有望在部分自主品牌中获得主力供应地位,如AVIC锂电池,2020年广汽爱安将达到61%,超过CATL;;1Q21在产业链供需紧张的需求溢出下,配套份额进一步提升至72%。

图表:AVIC锂电池获得广汽爱安主力供应地位,配套份额持续增加。

资料来源:CICC研究部GGII。

车企进入市场的最后布局。

随着行业进入需求爆发期,汽车企业与电池企业的全零关系进入进一步完善供应链分类分散的第三阶段,原因如下:1)自上而下定义电池需求,掌握诀窍;电池芯的厚度;2)锁定产能,保障供应;3)引入价格竞争,促进电池成本降低;车企布局电池环节是趋势,包括入股、合资、自建产能三种方式;但是,我们认为车企的进入并不能改变头部格局:

我们再次重申,产品性能、量产成本、系统安全和产业链供应能力是构建动力电池行业竞争格局的四大核心要素。车企无论是支持三分之二供应,还是自行研发/建设电池技术和产能,都很难在短时间内与传统锂电池龙头并驾齐驱,尤其是在制造工艺上一贯的专有技术积累、先进的电化学系统技术、整个供应链的综合成本和产品良率三个方面。

动力电池的高CAPEX需要大规模的维度支撑,车企自主产能扩张有限。摘要

我们认为,目前,全球动力电池产业链将迎来结构性变化的拐点。一方面,欧美本土电力产业链的缺失,强化了产业链本土化培育的需求;另一方面,新能源汽车在欧美的快速渗透,拉动了海外装机需求;将过去十年全球电力产业链的演进模式从东亚集中转向全球化,为中国电力产业链切入欧美带来了历史机遇。我们看好国产动力和材料的领先先发优势,产业链的马太效应会越来越突出:

从供给全球化来看,海外需求集中在龙头企业。我们认为2021-2023年是海外布局的关键窗口期。宁德、LG等龙头企业继续加大海外产能布局,带动具有竞争优势的电解液和隔膜环节跟进;二线电池企业出海步伐缓慢;龙头企业有望在海外市场享受高增长红利,长期来看市场份额有望上升。我们将LG化学和CATL 2025e的全球市场份额提升至30-35%,将隔膜龙头恩杰2025e的全球市场份额提升45-50%,将电解液龙头天赐材料的全球市场份额提升35-40%。

从竞争格局来看,竞争被企业解读为产业链,利润集中在高壁垒环节。从4Q20开始,锂电池材料领先产能一直供不应求,材料端和资源端资本支出增速慢于电池端。优质材料企业和关键资源产能稀缺。有实力的电池厂锁定优质材料产能,布局关键上游资源,提升企业核心竞争力。从产业链利润分配来看,动力电池/隔膜受益于高壁垒和高集中度,获得较高的利润分配;电解液浓度通过预洗牌得到显著提升,龙头企业通过产业链垂直整合享受高利润。

技术:继续看好磷酸亚铁锂中的高镍和结构性机会。高镍三元凭借能量密度优势,提高整车寿命,降低能耗,通过降低阳极外材料和结构件的单耗来降低成本。凭借成本和循环性能优势,锂铁在低端汽车市场和储能领域优势明显。特斯拉Model3/比亚迪韩/五菱Mini等爆款车型带动了铁锂乘用车的快速回暖,大众ID4/ID6/ID3、奔驰/EQB/EQS的推出带动了高镍的增加。我们预计2021年铁锂装机将提升至45-50%,高镍提升至15-20%。

我们建议长期来看,龙头企业出海打开增长空间,中线来看,二线锂电企业有望迎来更快份额增长和新客户引入的机会。短期应关注高景气下供需错配导致议价能力反转的材料环节,受益于高镍三元、磷酸亚铁锂等较高成长性的技术升级。

危险

全球新能源汽车增长不及预期,上游原材料价格上涨超预期。

主体

核心摘要

我们认为,目前,全球动力电池产业链将迎来结构性变化的拐点。一方面,欧美本土电力产业链的缺失,强化了产业链本土化的需求;同时,欧美主机厂也希望缩短和分散供应链;另一方面,新能源汽车在欧美的快速渗透,拉动了海外装机需求;这使得过去十年全球电力产业链的演进模式从集中在东亚转向全球化。我们认为,中国电力产业链凭借制造业和成本优势,有望迎接切入欧美带来的历史机遇。我们看好国产动力和材料的先发优势,产业链的马太效应会越来越突出。我们建议重点关注三条主线:

龙头企业出海扩产,海外需求会向龙头企业集中,海外供给结构会遇到拐点。龙头企业越强:1)从供给全球化来看,海外需求会向龙头企业集中。2)从竞争格局来看,竞争由企业转化为产业链,利润集中在高壁垒环节。从4Q20开始,锂电池材料龙头产能一直供不应求,材料和资源的资本支出增速明显慢于电池。优质材料企业和关键资源产能稀缺。有实力的电池厂锁定优质材料厂产能,布局关键上游资源,提升企业核心竞争力。从产业链利润分配看,动力电池和隔膜受益于高壁垒和高集中度,获得较高的利润分配;预混明显提高电解液浓度,预混明显提高电解液浓度。龙头企业通过产业链垂直整合享受高额利润。

看好国内份额下放带来的二线龙头机会。我们认为,随着自主品牌和造车新势力的崛起,二线企业和一线企业在国内市场产业链中的份额正在逐渐萎缩。我们认为,未来三年,自主品牌和造车新势力,包括部分合资企业,将更多采用二线企业的产品,或通过自供应对供应链安全和成本控制,二线企业国内配套份额将继续提升。由于出海扩产难度较大,二线企业的主战场仍在国内,未来国内市场将逐步走向一超多强的格局。

看好高镍和磷酸亚铁锂的结构性机会,突出新车周期带来的高镍/磷酸亚铁锂的投资机会:特斯拉Model3、比亚迪韩、五菱Mini等爆款车型带动铁锂乘用车结构快速恢复,大众ID4/ID6/ID3、奔驰/EQB/EQS等车型上市带动高镍放量。我们预计2021年铁锂装机容量将提升至45-50%。高镍含量预计增加到15-20%。同时,我们看好在平价和供给的双重驱动下,铁锂需求将继续上升。2025年铁锂国内装机渗透率提升至54%,优质供给紧平衡,领先产能释放推动业绩爆发。

供给:产能全球化加速,海外需求向龙头企业集中。

产业链国产化叠加海外需求高增长,龙头加速产能出海。

欧美锂电池产业链薄弱,国产化需求增强。

全球新能源汽车产业链在过去10年集中在东亚,然后在过去5年集中在中国。全球供应链分工导致欧美新能源等新兴产业链断层,带动欧美产业国产化需求增加:一方面,欧美努力培育国产化动力和锂电池材料企业;另一方面,面对短期的供需缺口和薄弱的工业基础,欧美需要引进外部企业来填补,通过市场换技术来推动本土产业链的发展;从供应链安全的角度,欧美主机厂也希望供应链的配套距离缩短,分散化;为国内电力产业链企业切入欧美提供了历史机遇。

图表:欧美产业链本地化需求渐强(截至2021年5月)

资料来源:路透社,CICC研究部官方网站。

海外需求空间广阔,出海动力充沛。

随着欧美市场的快速增长,海外将成为全球装机增长的主要动力;我们预计2025e全球装机需求将达到1430GWh,其中国内约428GWh,海外约1052GWh,分别占2021-2025e全球装机CAGR的70%中国/64%海外,海外增长明显领先于中国。海外电力安装需求高带动四大材料需求增加,2021-2025e正极/负极/隔膜(涂层)/电解液对应需求分别达到61.2%/58.9%/59.4%/57.8%。海外需求的高增长为国内动力电池产业链出海提供了充沛的动能。

图表:我们预测2025e全球装机需求为1430GWh,2021-2025e CAGR国内/海外需求分别为38.2%/63.8%。

资料来源:中国汽车工业协会,电动汽车销售,GGII,CICC研究部。

图表:海外动力电池需求高涨带动四大材料需求增加。

资料来源:中汽协、电动汽车销售、GGII、信义资讯、CICC研究部。

海外布局的窗口期到了,领导加大了海外产能布局。

2021-2023年是海外布局的关键窗口期。考虑到动力电池产品认证和扩产周期较长,车企通常会提前5-7年开始定点。到2025年,全球动力电池需求维度已经固定在2020年,依次递归。我们推测2025-2030年的下一阶段需求维度将固定在2022-2023年。同时,动力电池技术的迭代和持续降本也带来车企重新询价库存订单的需求;所以我们认为2021-2023年是动力电池企业出海的关键窗口期。

龙头企业不断增加海外产能,国内二线出海步伐缓慢。我们注意到,CATL、LG化学、松下、三星SDI和SKI等国内外领先电力企业加快了在海外建厂的步伐。到2025年,欧美在建和规划的总产能接近400GWh,而国内二线电力企业在规模和出海节奏上与龙头企业差距较大。我们认为主要有两个原因:1)目前二线企业主要支持自主品牌或进入合资企业三分之二供货。比如大众的郭萱、万向A123,奔驰的富能,宝马的依威等,相关产品验证期或成熟度验证期短,国际车企配套经验不足,出海没有优势;2)二线企业大多尚未盈利,海外布局存在较大资金壁垒。综上所述,龙头企业产能出海具有明显的先发优势。根据我们的需求测算,2025e欧美总装机量为743GWh(预计出货量约为930GWh)。目前欧美规划的电力产能约为615GWh,仍有较大差距。我们预计龙头企业将进一步扩张,从而在全球布局上扩大与国内二线的差距。

图表:欧美本土动力电池产能规划(截至2021年5月)

资料来源:公司公告,CICC研究部。

图表:二线电池企业整体经营性现金流偏弱。

资料来源:wind资讯,公司公告,CICC研究部。

图表:二线动力电池企业整体营业利润率偏低。

来源:wind资讯、公司公告、CICC研究部;备注:亿纬锂能不包括崔乙幕的投资收益。

二线将以国内市场为主,加速国内市场结构的分散化。

由于二线电池厂短期出海阻力较大,优势不显著,我们判断二线电池厂在2021-2023年关键窗口期不会有大规模产能出海。中长期二线的主战场还是在中国。目前二线已经由合资切入国内独立和三分之二供应。随着自主、合资二线的增加,国内格局有望趋于分散,形成超级多强格局。我们预计领先份额不会超过40%。

图表:中长期国内市场动态模式预测

资料来源:CICC研究部GGII。

二线动力企业凭借性价比优势,有望在部分自主品牌中获得主力供应地位,如AVIC锂电池,2020年广汽爱安将达到61%,超过CATL;;1Q21在产业链供需紧张的需求溢出下,配套份额进一步提升至72%。

图表:AVIC锂电池获得广汽爱安主力供应地位,配套份额持续增加。

资料来源:CICC研究部GGII。

车企进入市场的最后布局。

随着行业进入需求爆发期,汽车企业与电池企业的全零关系进入进一步完善供应链分类分散的第三阶段,原因如下:1)自上而下定义电池需求,掌握诀窍;电池芯的厚度;2)锁定产能,保障供应;3)引入价格竞争,促进电池成本降低;车企布局电池环节是趋势,包括入股、合资、自建产能三种方式;但是,我们认为车企的进入并不能改变头部格局:

我们再次重申,产品性能、量产成本、系统安全和产业链供应能力是构建动力电池行业竞争格局的四大核心要素。车企无论是支持三分之二供应,还是自行研发/建设电池技术和产能,都很难在短时间内与传统锂电池龙头并驾齐驱,尤其是在制造工艺上一贯的专有技术积累、先进的电化学系统技术、整个供应链的综合成本和产品良率三个方面。

动力电池的高CAPEX需要大规模的维度支撑,车企自主产能扩张有限。目前国内/海外动力电池CAPEX较高,每GWh投资分别约为2-3亿元/4-6亿元(设备+土建),基于:1)一辆自行车的电容量为60KWh;2)满足汽车企业标准化工厂30万辆/年的需求;3)折旧年限为10年。我们估算电池厂年出货量需要达到60-10千瓦时才能覆盖折旧成本,对应新能源汽车产量规模约10-16万辆;所以我们认为只有销量规模大的车企才会选择自制电池产能,汽车自主产能规模有限。大众在Power day上也提到,欧洲六大电池工厂的电池总产能将为240GWh,将通过自建和与合作伙伴共建的方式完成。

从目前的布局来看,自主部分的产能规模依然是体系内三分之二供应的角色,比如大众体系的万向A123/郭萱,奔驰体系的福能。

由此,我们认为汽车企业中长期专业化电池厂和自建电池厂并存,汽车企业电池产能布局将强化动力寡头格局,动力电池环节寡头格局将强化,驱动行业从头部到二、三、三线的供应份额分配将进一步明确。

图表:车企与动力电池企业合作演变

6

6

资料来源:CICC研究部GGII第一电力公司。

图表:汽车企业电池链规划(截至2021年5月)

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

龙头出海带动电池材料环节跟随匹配,隔膜和电解液确定性高。

目前电池材料四大生产环节主要集中在中日韩,缺乏欧美大规模供应体系。锂电池龙头欧美建厂,也带动物料供应体系需求就近出海。环节方面,隔膜和电解液环节确定出海,中国相关企业已规划海外产能;正反环节整体节奏较慢。

图表:四大物流环节海外产能规划(截至2021年5月)

8

8

资料来源:公司公告,CICC研究部。

隔膜和电解质环节有切入欧美的优势,正反限制因素多,短期海阻大:

隔膜和电解液环节:隔膜环节制造壁垒高,产业集中度高,国内头部企业在产能、成本、核心设备技术、产品一致性等方面具有竞争优势;不过电解质环节前期已经洗牌,国内集中度大幅提升。国内头部企业凭借一体化布局构筑壁垒,海外竞争力明显;因此隔膜电解液环节负责人有望争取更多海外配套股份,出海主动性较强;

正反链接:我们对正链接的分析主要受限于三个因素:1)正链接整体壁垒不高,全球格局分散,2019年海外市场以巴斯夫、柯美、住友为主。中国阴极企业切入欧美,竞争激烈;2)在欧美建立阴极工厂也面临前驱体和生产设备的缺乏;3)存在潜在的专利风险,国内阴极专利布局较晚。目前三元、力帆的核心专利主要掌握在海外企业手中;负极环节受限于高能耗、高污染带来的环保压力和成本;综合来看,阳极和阴极短期内更经济考虑,在国内生产,除非下游客户坚持下海设厂;中长期看好正极含镍量高、有整合优势(上游矿产资源布局)的企业到海外设厂。

图表:国内市场四大物流环节市场结构(1-4M 21)

9

9

资料来源:CICC研究部信义资讯。

图表:电力产业链壁垒分析

0

0

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:全球阴极格局分散(2019)

1

1

资料来源:CICC研究部信义资讯GGII。

图表:阴极材料核心专利

2

2

资料来源:WIOP,CICC研究部。

跟着产能全球化的浪潮,核心体系越强大。

基于上述逻辑,我们认为,在海外电力需求和供应区域化的结构转型下,中国动力电池产业链有望凭借制造和成本优势,迎接切入欧美、提升全球配套份额的历史机遇;海外市场产业链供给结构将面临拐点,国内电池和材料龙头有望充分享受海外高增长红利。我们看好国内电池和材料龙头将带来中长期支撑份额的提升:

动力电池板块,我们将LG化学和CATL 2025e的全球市场份额上调至30-35%(前值为25-30%);

四大材料环节中,我们认为隔膜和电解液环节是确定的,中长期看好恩杰和天赐全球45-50%和35-40%的市场份额;

图表:我们将CATL/LG化学2025e的全球市场份额提高到30-35%。

3

3

资料来源:SNE GGII,CICC研究部。

行业需求快速释放导致短期供需错配,但需求对二线企业的溢出并不明显,进一步验证了我们对领先优势的判断。

回顾电力调度和产能利用率的变化路径,我们普遍认为3Q19是产业链基本面的拐点。1Q20短时间受疫情影响,2Q20下游进入复苏上行周期,带动产业链排产,需求快速释放带动电力和材料龙头产能利用率大幅攀升。从4Q20开始,已经接近满产,供不应求,短期供需错配已经显现。但我们观察到,向二线蔓延的需求溢出并不显著,存在分化。一些切入下游大批量车,占据主要供应位置的二线企业,配套份额大幅提升,享受需求溢出红利。如AVIC锂电池,广汽1Q21配套份额较2020年增长11ppt,CATL配套份额下降13%,而其他二线企业增长受行业景气度带动,生产调度仍处于中低水位;总体而言:

4Q20以来,主要电料企业平均产能利用率在70%以上(不含次品),整体高于二线企业;动力、三元正极、隔膜、电解液二线企业产能利用率普遍较低;由于需求集中在驱动产业链的各个环节,集中度进一步提高。

我们认为影响行业需求不向二线溢出的因素主要有两个:1)一线车企三分之二的供给(对应二线电池厂商的匹配)仍处于产品验证或量产爬坡阶段(如大众的万向A123/郭萱、奔驰的福能、宝马的亿威等)),溢出需求无法转化;2)从产业链来看,由于四大材料和产业链上游原材料的供需错配,二线企业无法获得优质产业链承接需求溢出。我们认为,随着境内外需求的加速释放,产业链供需错配将进一步加剧。二线企业需要快速赢得足够的产业链支持,在接下来的时间里完成产品的验证和量产爬坡。我们预计二线企业将在2022-2023年迎来整体向上的拐点;在这里,领先企业率先出海,进一步拉大了与二线企业在支持全球化方面的差距。

图表:从3Q19开始,产业链转向上行,2Q21进入景气期。

4

4

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:电力、材料产业链一二线企业产能利用率变化(2Q19-1Q21)

5

5

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:产业链各环节1-4M21集中度进一步提升。

6

6

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:有益需求溢出,AVIC锂电1Q21在广汽的配套份额大幅提升,其他二线企业不显著。

7

7

资料来源:CICC研究部真理研究局。

图表:随着配套份额的增加,AVIC锂电1-4M21产能利用率明显高于其他二线锂电企业。

8

8

资料来源:CICC研究部信义资讯。

格局:竞争被企业解读为产业链,利润集中在高壁垒。

高需求侧下供给侧压力突出。

在新能源汽车销量高增速的带动下,锂电池材料各环节启动负荷居高不下,龙头企业全力生产。2020年一季度,春节效应结合疫情,国内锂电池材料企业整体开工率创近三年新低。但随着疫情的缓解和下游需求的恢复,各环节开工率持续上升。到2020年第四季度,磷酸亚铁锂、正极、三元前驱体开工率均创近三年新高。到2021年一季度末,受新能源汽车高销量影响,除三元和电解液外,其他环节整体开工率维持在80%左右的高位。从行业各细分领域来看,龙头企业都在全力生产。

图表:1 q18-1 q21锂电池材料开工率趋势

9

9

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:产能采用季度算术平均,因此部分环节产能利用率超过100%。

锂电池材料环节资本支出增速慢于下游锂电池环节。以锂电池、锂电池材料、锂钴等板块上市公司为样本,可以发现,2019年以来,锂电池资本性支出增速一直高于锂电池材料和上游锂、钴等资源,尤其是1Q21当代安普科技股份有限公司。我们预计,公司在建的78GWh产能有望在年内逐步全面投产,产能有望同比翻番。相比之下,上游资源环节的资本支出增速不断下降,自2020年开始出现负增长;隔膜环节19/20/1Q21 CAPEX增速仅为15%/-1%/4%,落后于锂电池及其他锂电池材料。电解液、正极、前驱体、负极CAPEX增速随着电池环节开始回升,但绝对值仍有较大差距。

图表:2019年以来,锂电池材料及原材料企业资本支出增速慢于动力电池企业。

0

0

资料来源:CICC研究部公司公告。

隔膜、阳极、电解液、三元前驱体的边际供需有望继续改善。随着2021年锂电池龙头企业产能的完成和优质产能瓶颈的打开,我们测算各个环节的需求,基于现有在建企业产能数据,预测2022年包括隔膜、正极、电解液、三元前驱体等多个环节的边际供需将继续改善。目前国内/海外动力电池CAPEX较高,每GWh投资分别约为2-3亿元/4-6亿元(设备+土建),基于:1)一辆自行车的电容量为60KWh;2)满足汽车企业标准化工厂30万辆/年的需求;3)折旧年限为10年。我们估算电池厂年出货量需要达到60-10千瓦时才能覆盖折旧成本,对应新能源汽车产量规模约10-16万辆;所以我们认为只有销量规模大的车企才会选择自制电池产能,汽车自主产能规模有限。大众在Power day上也提到,欧洲六大电池工厂的电池总产能将为240GWh,将通过自建和与合作伙伴共建的方式完成。

从目前的布局来看,自主部分的产能规模依然是体系内三分之二供应的角色,比如大众体系的万向A123/郭萱,奔驰体系的福能。

由此,我们认为汽车企业中长期专业化电池厂和自建电池厂并存,汽车企业电池产能布局将强化动力寡头格局,动力电池环节寡头格局将强化,驱动行业从头部到二、三、三线的供应份额分配将进一步明确。

图表:车企与动力电池企业合作演变

6

6

资料来源:CICC研究部GGII第一电力公司。

图表:汽车企业电池链规划(截至2021年5月)

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

龙头出海带动电池材料环节跟随匹配,隔膜和电解液确定性高。

目前电池材料四大生产环节主要集中在中日韩,缺乏欧美大规模供应体系。锂电池龙头欧美建厂,也带动物料供应体系需求就近出海。环节方面,隔膜和电解液环节确定出海,中国相关企业已规划海外产能;正反环节整体节奏较慢。

图表:四大物流环节海外产能规划(截至2021年5月)

8

8

资料来源:公司公告,CICC研究部。

隔膜和电解质环节有切入欧美的优势,正反限制因素多,短期海阻大:

隔膜和电解液环节:隔膜环节制造壁垒高,产业集中度高,国内头部企业在产能、成本、核心设备技术、产品一致性等方面具有竞争优势;不过电解质环节前期已经洗牌,国内集中度大幅提升。国内头部企业凭借一体化布局构筑壁垒,海外竞争力明显;因此隔膜电解液环节负责人有望争取更多海外配套股份,出海主动性较强;

正反链接:我们对正链接的分析主要受限于三个因素:1)正链接整体壁垒不高,全球格局分散,2019年海外市场以巴斯夫、柯美、住友为主。中国阴极企业切入欧美,竞争激烈;2)在欧美建立阴极工厂也面临前驱体和生产设备的缺乏;3)存在潜在的专利风险,国内阴极专利布局较晚。目前三元、力帆的核心专利主要掌握在海外企业手中;负极环节受限于高能耗、高污染带来的环保压力和成本;综合来看,阳极和阴极短期内更经济考虑,在国内生产,除非下游客户坚持下海设厂;中长期看好正极含镍量高、有整合优势(上游矿产资源布局)的企业到海外设厂。

图表:国内市场四大物流环节市场结构(1-4M 21)

9

9

资料来源:CICC研究部信义资讯。

图表:电力产业链壁垒分析

0

0

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:全球阴极格局分散(2019)

1

1

资料来源:CICC研究部信义资讯GGII。

图表:阴极材料核心专利

2

2

资料来源:WIOP,CICC研究部。

跟着产能全球化的浪潮,核心体系越强大。

基于上述逻辑,我们认为,在海外电力需求和供应区域化的结构转型下,中国动力电池产业链有望凭借制造和成本优势,迎接切入欧美、提升全球配套份额的历史机遇;海外市场产业链供给结构将面临拐点,国内电池和材料龙头有望充分享受海外高增长红利。我们看好国内电池和材料龙头将带来中长期支撑份额的提升:

动力电池板块,我们将LG化学和CATL 2025e的全球市场份额上调至30-35%(前值为25-30%);

四大材料环节中,我们认为隔膜和电解液环节是确定的,中长期看好恩杰和天赐全球45-50%和35-40%的市场份额;

图表:我们将CATL/LG化学2025e的全球市场份额提高到30-35%。

3

3

资料来源:SNE GGII,CICC研究部。

行业需求快速释放导致短期供需错配,但需求对二线企业的溢出并不明显,进一步验证了我们对领先优势的判断。

回顾电力调度和产能利用率的变化路径,我们普遍认为3Q19是产业链基本面的拐点。1Q20短时间受疫情影响,2Q20下游进入复苏上行周期,带动产业链排产,需求快速释放带动电力和材料龙头产能利用率大幅攀升。从4Q20开始,已经接近满产,供不应求,短期供需错配已经显现。但我们观察到,向二线蔓延的需求溢出并不显著,存在分化。一些切入下游大批量车,占据主要供应位置的二线企业,配套份额大幅提升,享受需求溢出红利。如AVIC锂电池,广汽1Q21配套份额较2020年增长11ppt,CATL配套份额下降13%,而其他二线企业增长受行业景气度带动,生产调度仍处于中低水位;总体而言:

4Q20以来,主要电料企业平均产能利用率在70%以上(不含次品),整体高于二线企业;动力、三元正极、隔膜、电解液二线企业产能利用率普遍较低;由于需求集中在驱动产业链的各个环节,集中度进一步提高。

我们认为影响行业需求不向二线溢出的因素主要有两个:1)一线车企三分之二的供给(对应二线电池厂商的匹配)仍处于产品验证或量产爬坡阶段(如大众的万向A123/郭萱、奔驰的福能、宝马的亿威等)),溢出需求无法转化;2)从产业链来看,由于四大材料和产业链上游原材料的供需错配,二线企业无法获得优质产业链承接需求溢出。我们认为,随着境内外需求的加速释放,产业链供需错配将进一步加剧。二线企业需要快速赢得足够的产业链支持,在接下来的时间里完成产品的验证和量产爬坡。我们预计二线企业将在2022-2023年迎来整体向上的拐点;在这里,领先企业率先出海,进一步拉大了与二线企业在支持全球化方面的差距。

图表:从3Q19开始,产业链转向上行,2Q21进入景气期。

4

4

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:电力、材料产业链一二线企业产能利用率变化(2Q19-1Q21)

5

5

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:产业链各环节1-4M21集中度进一步提升。

6

6

资料来源:谢欣信息,GGII,CICC研究部。

图表:有益需求溢出,AVIC锂电1Q21在广汽的配套份额大幅提升,其他二线企业不显著。

7

7

资料来源:CICC研究部真理研究局。

图表:随着配套份额的增加,AVIC锂电1-4M21产能利用率明显高于其他二线锂电企业。

8

8

资料来源:CICC研究部信义资讯。

格局:竞争被企业解读为产业链,利润集中在高壁垒。

高需求侧下供给侧压力突出。

在新能源汽车销量高增速的带动下,锂电池材料各环节启动负荷居高不下,龙头企业全力生产。2020年一季度,春节效应结合疫情,国内锂电池材料企业整体开工率创近三年新低。但随着疫情的缓解和下游需求的恢复,各环节开工率持续上升。到2020年第四季度,磷酸亚铁锂、正极、三元前驱体开工率均创近三年新高。到2021年一季度末,受新能源汽车高销量影响,除三元和电解液外,其他环节整体开工率维持在80%左右的高位。从行业各细分领域来看,龙头企业都在全力生产。

图表:1 q18-1 q21锂电池材料开工率趋势

9

9

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:产能采用季度算术平均,因此部分环节产能利用率超过100%。

锂电池材料环节资本支出增速慢于下游锂电池环节。以锂电池、锂电池材料、锂钴等板块上市公司为样本,可以发现,2019年以来,锂电池资本性支出增速一直高于锂电池材料和上游锂、钴等资源,尤其是1Q21当代安普科技股份有限公司。我们预计,公司在建的78GWh产能有望在年内逐步全面投产,产能有望同比翻番。相比之下,上游资源环节的资本支出增速不断下降,自2020年开始出现负增长;隔膜环节19/20/1Q21 CAPEX增速仅为15%/-1%/4%,落后于锂电池及其他锂电池材料。电解液、正极、前驱体、负极CAPEX增速随着电池环节开始回升,但绝对值仍有较大差距。

图表:2019年以来,锂电池材料及原材料企业资本支出增速慢于动力电池企业。

0

0

资料来源:CICC研究部公司公告。

隔膜、阳极、电解液、三元前驱体的边际供需有望继续改善。随着2021年锂电池龙头企业产能的完成和优质产能瓶颈的打开,我们测算各个环节的需求,基于现有在建企业产能数据,预测2022年包括隔膜、正极、电解液、三元前驱体等多个环节的边际供需将继续改善。图表:2022年锂电池材料新增供需预测

6

6

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:海外材料厂的产能扩张不算在内。

连横会成为未来的趋势。

在优质锂电池材料和设备厂商产能有限的背景下,有能力的电池厂寻求与材料和设备厂深度绑定,保证优质供应。随着锂电池主导产能的扩大,优质锂电池材料和设备产能的稀缺性日益突出,有能力的锂电池企业正在寻求与材料和设备厂建立合资企业或直接投资的方式,以保证材料的供应。例如,亿纬锂能先后与德国Nano、bette成立合资公司,分别建设年产10万吨磷酸亚铁锂正极材料和年产5万吨高镍三元正极材料;并出资认购华友钴业非公开发行股票,有望深化与华友钴业在三元阳极产业链上的合作。当代安培科技有限公司通过其控股公司广东邦普直接安排三元阳极和三元前驱体,保证三元阳极的稳定供应;通过入股试点,智能绑定优质设备供应商;通过入股湖南豫能,与德国Nano成立合资公司,绑定磷酸亚铁锂的优质供应商。LG还通过入股铜箔公司德福科技稳定了核心电池材料的供应。

图表:当代安培科技有限公司与中游的股权合作。

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

图表:亿纬锂能与中游股权的合作关系。

8

8

资料来源:CICC研究部公司公告。

保障镍、钴、锂等资源供应的重要性凸显。面对不断扩大的电池市场需求,保证高质量交付的关键条件是稳定合规的原材料供应,电池厂和材料厂也在寻求与矿企的合作。在全球电池领导者中,当代安培科技有限公司和LGC对阳极环节有很强的控制力。他们不仅自己生产三元阳极,还通过参股上游矿产资源企业来增强对上游资源的控制。此外,当代安培科技有限公司、郭萱高科、亿纬锂能、白蓉科技等电池及材料企业与资源方企业达成一系列合作协议,确保资源供应。

图表:锂电池龙头-材料-资源供应关系

9

9

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:以上统计不完全,粗体为核心供应商,红色为电池企业生产。

超额利润流向高壁垒的领导者。

18年后锂电池、负极、隔膜、电解液享受超额利润分配。以锂电池产业链各环节上市公司为样本,对锂电池行业相关业务的收入和毛利分布进行统计:收入端,由于2017年后锂钴价格下行,原材料(锂钴)和正极环节收入占比均大幅下降,锂电池占比大幅上升,其他环节占比相对稳定。从毛利来看,锂电池和负极环节都有明显提升,隔膜和电解液的毛利率从18年开始触底。原材料端具有刚性成本支出的特点。17-18年1Q17-1Q18由于锂钴价格较高,毛利率大幅上升,之后由于价格下行,维护量较低,毛利率大幅下降。锂电池设备占比保持基本稳定。

图表:16-20年锂电池行业各环节收入占比趋势

0

0

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利率趋势

1

1

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节收入趋势

2

2

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利趋势

3

3

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

锂电池和隔膜的ROE水平更好,抗行业周期能力更强。受影响……终端消费者对新能源汽车平价化的需求和国内补贴的下降,产业链各企业在2016-2020年呈现收入增长、毛利增长、毛利率同时下降的特征。基于各环节不同的降本议价能力,从ROE来看,动力电池和隔膜环节ROE整体高于其他环节,向下幅度明显小于其他环节,验证了其高壁垒特性。

图表:17-20年锂电池行业各环节收入增长率

4

4

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:17-20年锂电池行业各环节毛利增长率

5

5

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利率趋势

6

6

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:2017-2020年,扣除锂电池行业各环节的非平均ROE趋势,电池和隔膜优于其他环节。

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

高壁垒环节龙头企业集中度持续提升,有望进一步催化产业链议价能力的提升。从各环节CR3浓度绝对值来看,动力电池、隔膜、磷酸亚铁锂环节基础较好,但趋势不同:隔膜浓度持续增加;动力电池头部企业受到海外电池厂和二线电池厂崛起的冲击,2020年集中度将下降;磷酸亚铁锂浓度虽高,但格局波动加大,龙头公司地位不稳,CR3浓度呈下降趋势。在其他环节,电解液经过行业洗牌,集中度明显提升,带来议价能力的提升;三元阴极受益于高镍的进程,具有高镍先发优势的企业市场份额明显上升,并受益于高镍产品较高的销售价格,导致按产值计算CR3浓度持续上升,但绝对值仍远远落后于其他环节。2019年,三元前驱体拐点前CR3浓度显著上升,随后随着华友钴的上涨而波动。但如果以CR5为参照,18年以来浓度仍呈上升趋势。负电极图案保持基本稳定。

图表:2018 -2021年1-4月锂电池行业各环节CR3按产值集中度变化趋势。

8

8

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:动力电池统计集中度基于装机量,不包含2021年1-4月数据。

技术方面:继续看好高镍和磷酸亚铁锂的结构性机会。

随着平价需求的加速,LFP的普及率也在加快。

LFP续航里程短有性价比优势:目前LFP市场均价接近600元/千瓦时,结合CTP可以满足一般A级车最高500km左右的需求。根据信义信息数据和我们的计算,目前的锂离子电池价格和成本与三元相差20%左右。

锂铁适用于一般车辆500km以下的里程。参考当代Amperex科技有限公司供应给特斯拉的LFP电池,相对于标准方形模组,体积分组率约为50%,考虑到普通CTP可以提高到60%(比亚迪blade估计体积利用率约为70%),我们可以计算出,在一定的功耗指标假设下,LFP电池在普通模组/CTP下的最大NEDC里程约为400-500km。

铁和锂在中期内具有巨大的成本降低潜力。中国乘用车平均交易价格在15万元左右(含税),2017年自主品牌约60%的车型低于8万元。如此一来,中国大众的油电平价可能会要求自主品牌将电动车价格下沉到10万元左右甚至以下。按照400km/500km的里程场景,百公里车辆对应的价格需要达到2.5/2万元。同时,对于15万元以上的车型,还可以通过CTP技术进一步拉低400-500km乘用车的价格。我们认为500km乘用车使用LFP电池的成本在2021/2025/2030年可以分别为4.4/3.2/2.9万元,这使得大众汽车的车型具有更好的性价比。

图表:NEDC 500km客车电池系统成本计算

9

9

资料来源:CICC研究部GGII。

LFP国内市场渗透加速,海外市场有望出现转机。自2018年以来,国内商用车和专用车已率先改用LFP。在特斯拉Model3、比亚迪韩、五菱Mini等爆款车型的带动下,乘用车市场从3Q20开始带动铁锂渗透率快速提升,1Q21达到33%的新高,全国总装机渗透率达到40%。随着小鹏P7和特斯拉Model Y铁锂车型的推出,预计将进一步促进铁锂在乘用车结构中的回收。我们预计铁锂渗透率有望提高到45-50%。与此同时,锂铁在海外市场迎来拐点。一方面,特斯拉锂铁车型已经成功出口欧洲。另一方面,戴姆勒/大众等一线国际车企在投资者交流中提到,未来将在其入门级车型中使用LFP电池,中长期有望带动锂电在海外市场的发展。LFP电池1-3Q20国内CR3市场份额高达88%,而三元电池仅为73%。如果海外一线企业在部分产品上改用LFP电池,我们认为会更多……中国三大铁和锂供应商。

图表:铁锂电池的市场集中度高于其他类型的电池(2020年)

0

0

资料来源:CICC研究部GGII。

图表:铁锂从3Q20开始在新能源乘用车领域快速渗透,1Q21达到33%。

1

1

资料来源:CICC研究部真理研究局。

在长里程平价需求下,高镍三元占优势

长续航场景下的产品力提升:高镍路线可以提升续航,降低功耗,从而提升整车性能。目前国产品牌的系统能量密度普遍可以达到170Wh/kg以上,对应的续航里程可以达到近700km。图表:2022年锂电池材料新增供需预测

6

6

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:海外材料厂的产能扩张不算在内。

连横会成为未来的趋势。

在优质锂电池材料和设备厂商产能有限的背景下,有能力的电池厂寻求与材料和设备厂深度绑定,保证优质供应。随着锂电池主导产能的扩大,优质锂电池材料和设备产能的稀缺性日益突出,有能力的锂电池企业正在寻求与材料和设备厂建立合资企业或直接投资的方式,以保证材料的供应。如亿纬锂能先后与德国Nano、bette合资,分别建设年产10万吨磷酸亚铁锂正极材料和年产5万吨高镍三元正极材料;并出资认购华友钴业非公开发行股票,有望深化与华友钴业在三元阳极产业链上的合作。当代安培科技有限公司通过其控股公司广东邦普直接安排三元阳极和三元前驱体,保证三元阳极的稳定供应;通过入股试点,智能绑定优质设备供应商;通过入股湖南豫能,与德国Nano成立合资公司,绑定磷酸亚铁锂的优质供应商。LG还通过入股铜箔公司德福科技稳定了核心电池材料的供应。

图表:当代安培科技有限公司与中游的股权合作。

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

图表:亿纬锂能与中游股权的合作关系。

8

8

资料来源:CICC研究部公司公告。

保障镍、钴、锂等资源供应的重要性凸显。面对不断扩大的电池市场需求,保证高质量交付的关键条件是稳定合规的原材料供应,电池厂和材料厂也在寻求与矿企的合作。在全球电池领导者中,当代安培科技有限公司和LGC对阳极环节有很强的控制力。他们不仅自己生产三元阳极,还通过参股上游矿产资源企业来增强对上游资源的控制。此外,当代安培科技有限公司、郭萱高科、亿纬锂能、白蓉科技等电池及材料企业与资源方企业达成一系列合作协议,确保资源供应。

图表:锂电池龙头-材料-资源供应关系

9

9

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:以上统计不完全,粗体为核心供应商,红色为电池企业生产。

超额利润流向高壁垒的领导者。

18年后锂电池、负极、隔膜、电解液享受超额利润分配。以锂电池产业链各环节上市公司为样本,对锂电池行业相关业务的收入和毛利分布进行统计:收入端,由于2017年后锂钴价格下行,原材料(锂钴)和正极环节收入占比均大幅下降,锂电池占比大幅上升,其他环节占比相对稳定。从毛利来看,锂电池和负极环节都有明显提升,隔膜和电解液的毛利率从18年开始触底。原材料端具有刚性成本支出的特点。17-18年1Q17-1Q18由于锂钴价格较高,毛利率大幅上升,之后由于价格下行,维护量较低,毛利率大幅下降。锂电池设备占比保持基本稳定。

图表:16-20年锂电池行业各环节收入占比趋势

0

0

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利率趋势

1

1

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节收入趋势

2

2

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利趋势

3

3

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

锂电池和隔膜的ROE水平更好,抗行业周期能力更强。受影响……终端消费者对新能源汽车平价化的需求和国内补贴的下降,产业链各企业在2016-2020年呈现收入增长、毛利增长、毛利率同时下降的特征。基于各环节不同的降本议价能力,从ROE来看,动力电池和隔膜环节ROE整体高于其他环节,向下幅度明显小于其他环节,验证了其高壁垒特性。

图表:17-20年锂电池行业各环节收入增长率

4

4

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:17-20年锂电池行业各环节毛利增长率

5

5

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:16-20年锂电池行业各环节毛利率趋势

6

6

资料来源:CICC研究部公司公告。

注:仅考虑上市公司锂电池行业相关业务。

图表:2017-2020年,扣除锂电池行业各环节的非平均ROE趋势,电池和隔膜优于其他环节。

7

7

资料来源:CICC研究部公司公告。

高壁垒环节龙头企业集中度持续提升,有望进一步催化产业链议价能力的提升。从各环节CR3浓度绝对值来看,动力电池、隔膜、磷酸亚铁锂环节基础较好,但趋势不同:隔膜浓度持续增加;动力电池头部企业受到海外电池厂和二线电池厂崛起的冲击,2020年集中度将下降;磷酸亚铁锂浓度虽高,但格局波动加大,龙头公司地位不稳,CR3浓度呈下降趋势。在其他环节,电解液经过行业洗牌,集中度明显提升,带来议价能力的提升;三元阴极受益于高镍的进程,具有高镍先发优势的企业市场份额明显上升,并受益于高镍产品较高的销售价格,导致按产值计算CR3浓度持续上升,但绝对值仍远远落后于其他环节。2019年,三元前驱体拐点前CR3浓度显著上升,随后随着华友钴的上涨而波动。但如果以CR5为参照,18年以来浓度仍呈上升趋势。负电极图案保持基本稳定。

图表:2018 -2021年1-4月锂电池行业各环节CR3按产值集中度变化趋势。

8

8

资料来源:CICC研究部信义资讯。

注:动力电池统计集中度基于装机量,不包含2021年1-4月数据。

技术方面:继续看好高镍和磷酸亚铁锂的结构性机会。

随着平价需求的加速,LFP的普及率也在加快。

LFP续航里程短有性价比优势:目前LFP市场均价接近600元/千瓦时,结合CTP可以满足一般A级车最高500km左右的需求。根据信义信息数据和我们的计算,目前的锂离子电池价格和成本与三元相差20%左右。

锂铁适用于一般车辆500km以下的里程。参考当代Amperex科技有限公司供应给特斯拉的LFP电池,相对于标准方形模组,体积分组率约为50%,考虑到普通CTP可以提高到60%(比亚迪blade估计体积利用率约为70%),我们可以计算出,在一定的功耗指标假设下,LFP电池在普通模组/CTP下的最大NEDC里程约为400-500km。

铁和锂在中期内具有巨大的成本降低潜力。中国乘用车平均交易价格在15万元左右(含税),2017年自主品牌约60%的车型低于8万元。如此一来,中国大众的油电平价可能会要求自主品牌将电动车价格下沉到10万元左右甚至以下。按照400km/500km的里程场景,百公里车辆对应的价格需要达到2.5/2万元。同时,对于15万元以上的车型,还可以通过CTP技术进一步拉低400-500km乘用车的价格。我们认为500km乘用车使用LFP电池的成本在2021/2025/2030年可以分别为4.4/3.2/2.9万元,这使得大众汽车的车型具有更好的性价比。

图表:NEDC 500km客车电池系统成本计算

9

9

资料来源:CICC研究部GGII。

LFP国内市场渗透加速,海外市场有望出现转机。自2018年以来,国内商用车和专用车已率先改用LFP。在特斯拉Model3、比亚迪韩、五菱Mini等爆款车型的带动下,乘用车市场从3Q20开始带动铁锂渗透率快速提升,1Q21达到33%的新高,全国总装机渗透率达到40%。随着小鹏P7和特斯拉Model Y铁锂车型的推出,预计将进一步促进铁锂在乘用车结构中的回收。我们预计铁锂渗透率有望提高到45-50%。与此同时,锂铁在海外市场迎来拐点。一方面,特斯拉锂铁车型已经成功出口欧洲。另一方面,戴姆勒/大众等一线国际车企在投资者交流中提到,未来将在其入门级车型中使用LFP电池,中长期有望带动锂电在海外市场的发展。LFP电池1-3Q20国内CR3市场份额高达88%,而三元电池仅为73%。如果海外一线企业在部分产品上改用LFP电池,我们认为会更多……中国三大铁和锂供应商。

图表:铁锂电池的市场集中度高于其他类型的电池(2020年)

0

0

资料来源:CICC研究部GGII。

图表:铁锂从3Q20开始在新能源乘用车领域快速渗透,1Q21达到33%。

1

1

资料来源:CICC研究部真理研究局。

在长里程平价需求下,高镍三元占优势

长续航场景下的产品力提升:高镍路线可以提升续航,降低功耗,从而提升整车性能。目前国产品牌的系统能量密度普遍可以达到170Wh/kg以上,对应的续航里程可以达到近700km。6月8日,自适应3D边缘传感平台公司Cron AI与高性能固态激光雷达传感器和传感软件技术公司Innoviz Technologies建立了新的合作关系,为传感边缘的3D点云数据提供增强的深度学习传感解决方案。此次合作将加速InnovizOne激光雷达传感器和Cron AI的senseEDGE平台在智能交通系统、V2X和智慧城市市场的应用。

8

8

(来源:Cron AI)

SenseEDGE平台旨在通过探索Innoviz的独特功能,缩小3D动态感知和实际应用之间的差距,更好地利用其传感器和扫描资源。Innoviz的点云非常密集,分辨率很高,这使得senseEGDE能够提供实时、低延迟、高精度、可靠的对象元数据信息,比传统的对象检测和跟踪更加强大。

随着移动出行和汽车电气化的加速,以满足未来绿色交通的需求,这一合作旨在确保智能城市、道路和基础设施运营商也可以采用前瞻性和互联的方式来产生高质量和实时的上下文数据。这些数据与移动物体和道路之间的相互作用有关,包括车辆、自行车、行人和其他道路使用者。汽车级的高密度InnovizOne激光雷达传感器和Cron AI的耐用senseEDGE传感平台可以提供必要的实时数据,使智慧城市、智能交通系统应用和互联生态系统高效运行。

Cron AI联合创始人兼首席执行官Tushar Chhabra表示:“我们的目标是让新兴行业更容易、更渴望获得3D点云处理数据的巨大价值。借助Innoviz,我们可以利用最适合处理3D数据的感知技术和计算架构,为客户提供感知解决方案。此外,我们可以让客户避免在早期设计阶段做出选择。除了Innoviz,我们的senseEDGE加固边缘计算硬件和软件平台也有望支持Innoviz的下一代产品,例如最近发布的InnovizTwo。我们将与Innoviz合作,为客户提供现成的解决方案,这样我们现在就可以开始构建产品,并有信心做出正确的关键决策。”

Innoviz首席执行官兼联合创始人Omer Keilaf表示:“在开发激光雷达传感器的新用例及应用时,我们一直在寻找新的方法来降低Cron AI等创新者的成本和风险,并缩短上市时间。通过这种合作,我们将能够提供和交付下一代解决方案。”6月8日,自适应3D边缘传感平台公司Cron AI与高性能固态激光雷达传感器和传感软件技术公司Innoviz Technologies建立了新的合作关系,为传感边缘的3D点云数据提供增强的深度学习传感解决方案。此次合作将加速InnovizOne激光雷达传感器和Cron AI的senseEDGE平台在智能交通系统、V2X和智慧城市市场的应用。

8

8

(来源:Cron AI)

SenseEDGE平台旨在通过探索Innoviz的独特功能,缩小3D动态感知和实际应用之间的差距,更好地利用其传感器和扫描资源。Innoviz的点云非常密集,分辨率很高,这使得senseE……e提供实时、低延迟、高度准确和可靠的对象元数据信息,这比传统的对象检测和跟踪更强大。

随着移动出行和汽车电气化的加速,以满足未来绿色交通的需求,这一合作旨在确保智能城市、道路和基础设施运营商也可以采用前瞻性和互联的方式来产生高质量和实时的上下文数据。这些数据与移动物体和道路之间的相互作用有关,包括车辆、自行车、行人和其他道路使用者。汽车级的高密度InnovizOne激光雷达传感器和Cron AI的耐用senseEDGE传感平台可以提供必要的实时数据,使智慧城市、智能交通系统应用和互联生态系统高效运行。

Cron AI联合创始人兼首席执行官Tushar Chhabra表示:“我们的目标是让新兴行业更容易、更渴望获得3D点云处理数据的巨大价值。借助Innoviz,我们可以利用最适合处理3D数据的感知技术和计算架构,为客户提供感知解决方案。此外,我们可以让客户避免在早期设计阶段做出选择。除了Innoviz,我们的senseEDGE加固边缘计算硬件和软件平台也有望支持Innoviz的下一代产品,例如最近发布的InnovizTwo。我们将与Innoviz合作,为客户提供现成的解决方案,这样我们现在就可以开始构建产品,并有信心做出正确的关键决策。”

Innoviz首席执行官兼联合创始人Omer Keilaf表示:“在开发激光雷达传感器的新用例及应用时,我们一直在寻找新的方法来降低Cron AI等创新者的成本和风险,并缩短上市时间。通过这种合作,我们将能够提供和交付下一代解决方案。”

《科创板日报》(上海,研究员郑远方)讯,据韩媒报道,韩国电池制造商LG能源解决方案公司(LGEnergySolutionLtd

1900/1/1 0:00:00来源:集度官方作者吴晓宇编辑王妍“有想来集度汽车的吗?坑不多了。”入职集度汽车一个多月后,罗敏敏在脉脉汽车同行交流圈里发起了“求贤贴”。

1900/1/1 0:00:006月9日,长城汽车泰国罗勇工厂正式投产暨首台哈弗H6HEV下线仪式在罗勇工厂隆重举行。

1900/1/1 0:00:00来源:Unsplash作者丨丁唯一编辑丨李欢欢苹果造车又有了新的进展。6月8日,据路透社报道,苹果公司正在与宁德时代和比亚迪就电池供应进行磋商,目前处于“早期谈判”阶段。

1900/1/1 0:00:00日前,上海、苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯、宁东共七个城市共同启动燃料电池电池汽车城市群合作项目,并发布了行动倡议。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯超级电容器具有充电快、功率密度高的特点,能满足电动汽车的不同要求。

1900/1/1 0:00:00