本文重点介绍科普单片机与SoC的关系。

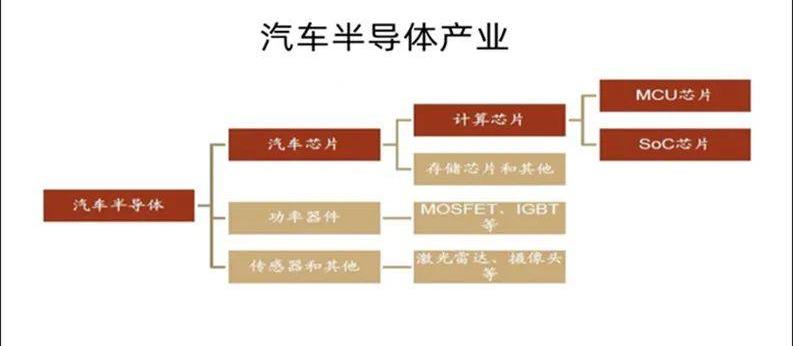

2021年初以来的“缺芯”至今没有完全缓解。然而,一辆传统汽车上的芯片至少有40种,多则150多种。除此之外,一款新能源车上还有300多块芯片。

那么,什么是核心缺失呢?恐怕很多人都分不清。

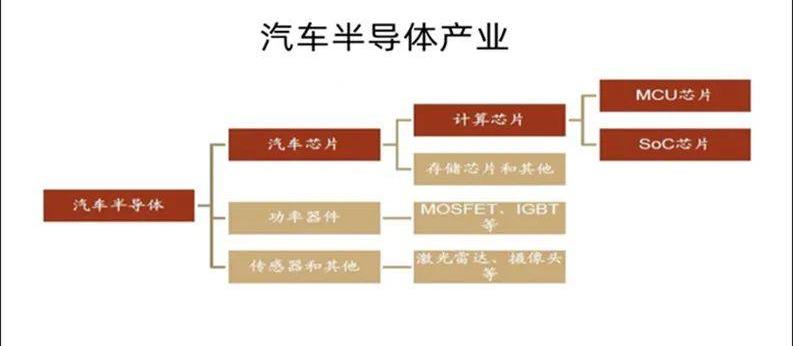

其实汽车缺的主要是ECU,而从更基础更微观的层面来说,缺的是MCU(微控制单元),也就是所谓的单片机。

简单来说,MCU在CPU里(这个不用解释吧?)、存储器RAM和ROM、计数器/定时器和I/O接口加在一起,集成在一起,形成一个“芯片级芯片”。所以,MCU是传统汽车中最常用的芯片。

随着计算需求的日益专业化,CPU、GPU、DSP、NPU等不同类型的芯片,加上接口、存储等电子元器件,形成俗称“片上系统”的SoC(System on Chip),形成“系统级芯片”。最典型的例子就是特斯拉的FSD,CPU+GPU+2×NPU的多核SoC芯片。

所以SoC是MCU集成度更高、功能更复杂、资源利用效率更高的结果。但是,我们需要知道的是,SoC和MCU在发展趋势上是什么关系?未来SoC会完全取代MCU吗?

MCU“打开”

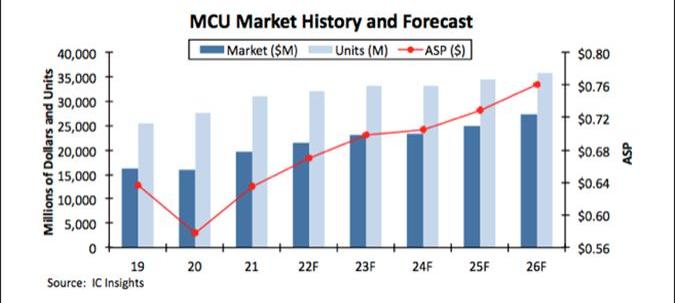

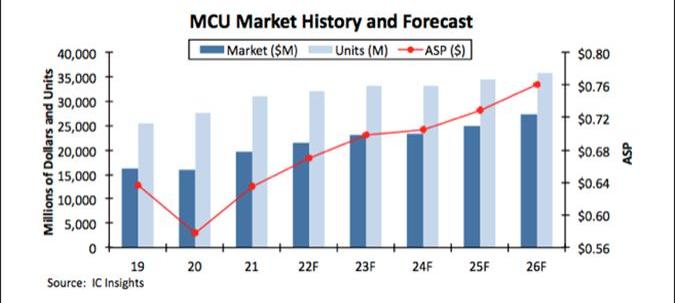

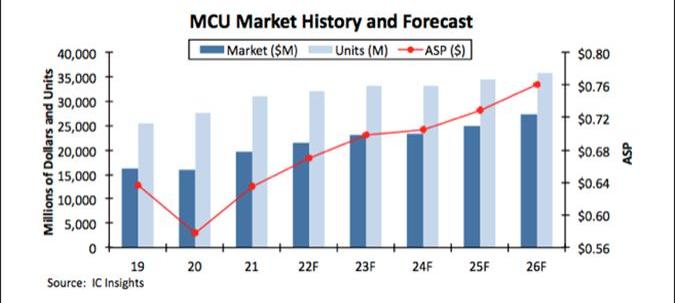

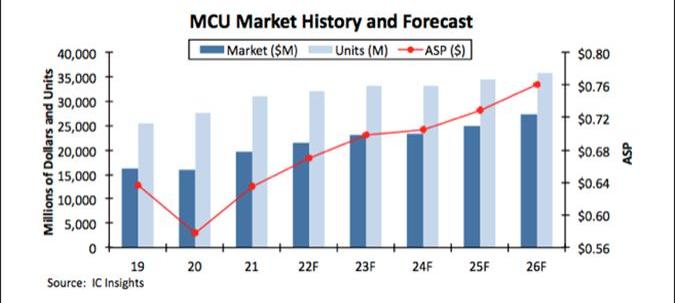

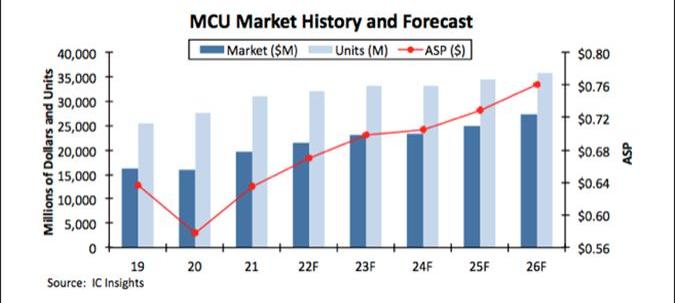

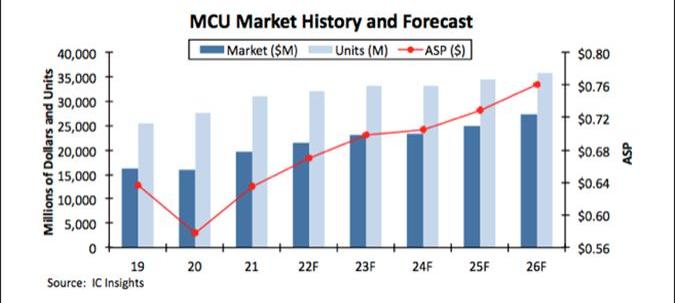

IC Insights最新McLean报告显示,2022年全球MCU市场销售额将增长10%,市场规模有望达到215亿美元,再创历史新高。其中,今年汽车MCU的增长将超过其他大部分终端市场。

正如指数资本的调查所指出的,从资本市场的角度来看,MCU的总市场空间只有100亿元,但现在,一级市场Top6中MCU企业的最新总估值已经超过300亿元,并且有很多上市公司切入了MCU业务。

此外,工业MCU不断对无线连接、环境感知、精确控制、电源管理、人机交互等功能提出新的要求。同时,物联网(IOT)也给MCU带来了更多的增量需求。换句话说,就是全面开花的局面。

指数资本董事总经理王一菲表示,2022年是第二个产业周期的开始年,“资本的故事线”是高度智能化和电气化的下一代汽车,以及新的电子电气架构下的增量功能、增量技术和增量市场。

核心驱动因素有两个:一是电气化底盘的普及将为下一代智能汽车奠定架构基础;二是各大汽车厂商推出的基于新一代电子电气架构的平台将于2022年底至2024年分批上市。

此外,2025年以后上市的车型很可能会全面铺开。这两大产业链的增量红利都在万亿元量级。如此令人羡慕的蛋糕,其中一个小小的单片机将起到关键作用。

赛迪顾问集成电路中心高级顾问迟先年也隐晦地对媒体表示,在智能电动时代的趋势下,汽车电子电气架构重构所需的MCU数量和单价都会增加,对MCU的需求也会随之变化。

同样,根据IC Insights的预测,2021-2026年MCU的平均售价将继续上涨,年复合增长率(CAGR)将达到3.5%。此外,MCU的总出货量在此期间将以3.0%的年复合增长率增长,预计到2026年MCU的总出货量将达到358亿片。

当然,并不是所有的MCU都能享受到这个红利。未来五年,32位MCU的销售额预计将以9.4%的年复合增长率增长,到2026年将达到200亿美元。同时,4/8位MCU的销量和当时16位MCU的销量将失去增长势头。

为什么?前面说过,车身架构的整合增加了汽车厂商对MCU的需求,所以8/16低端MCU没有投资机会(比亚迪对此感觉如何?),投资的重点基本都在还在研发阶段的32位MCU和64位MCU上。

随着MCU的蓬勃发展,SoC芯片也在日新月异的快速崛起。但是,大多数文章没有解释的是,虽然SoC芯片是MCU的升级版,为什么在SoC芯片大发展的同时,MCU芯片也在崛起?

这其实涉及到“域控制器”的问题。

从MCU到SoC

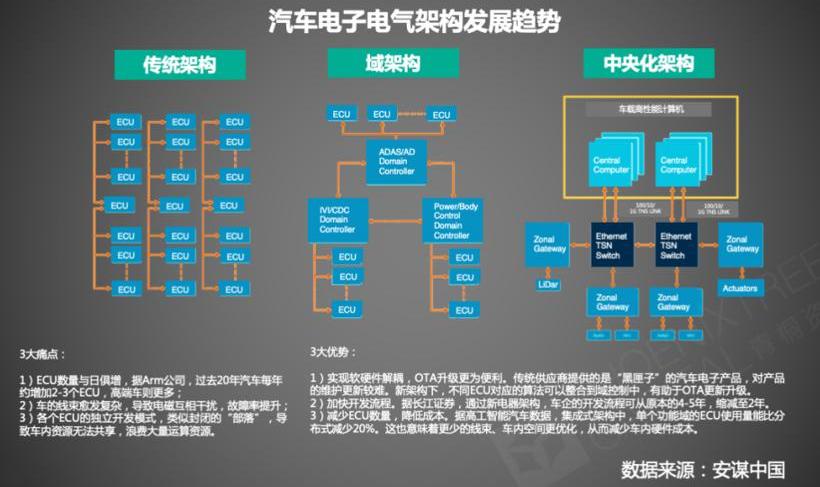

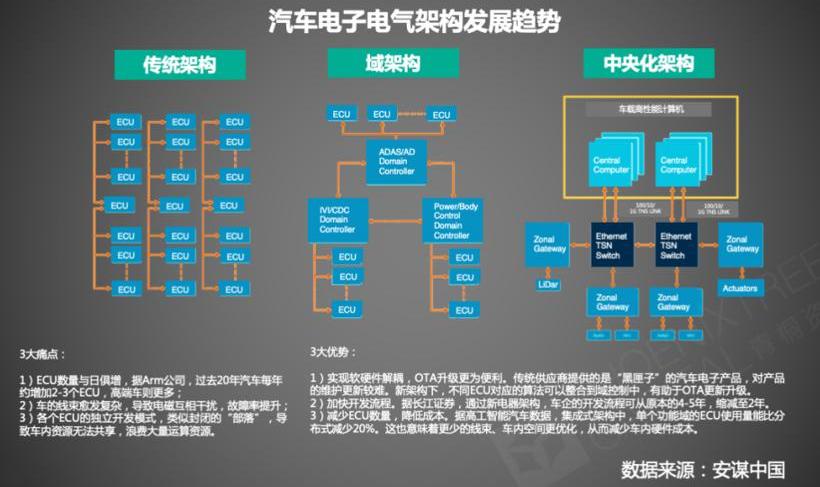

因为,目前汽车的电子电气架构正在从大量ECU的分布式架构向域控制器和中央计算单元的集中式架构转变,从分布式向集中式架构转移是革命性的变化。

换句话说,这也是车企收回控制权的一次“内卷化”。此外,由于从分布到集中的趋势,域控制器市场增长迅速。

据加斯帕汽车研究院预测,2025年,自动驾驶控制器出货量将超过400万台,智能驾驶舱控制器出货量将超过500万台,复合增长率超过50%。

目前,域控制器大致可以分为底盘、动力、车身、驾驶舱、ADAS五个域,或者集成为整车控制VDC、智能驾驶舱CDC、智能驾驶ADC三个域。负责自动驾驶的域控制器是核心,其本质是一个SoC级别的芯片。

与基于CPU的MCU芯片不同,SoC芯片集成了CPU、AI芯片(GPU/FPGA/ASIC等结构,芯片计算能力的主要来源)、深度学习加速单元(NPU)等模块。

更重要的是,MCU的百兆处理速度远非SoC的G级可比。因此,在域控制器中采用SoC芯片已经成为主流趋势。

从目前车企的实践来看,以SoC芯片为代表的高性能硬件将率先上车,以“硬件嵌入”的形式帮助实现“软件定义汽车”。例如,Xpeng Motors在P7车型中嵌入了Xavier芯片和14个摄像头,为后续的L3自动驾驶仪留出了升级空间。

而且该领域聚集了大量玩家,尤其是ADAS域控制器领域,如英伟达、高通、恩智浦、Mobileye、TI等海外厂商,以及华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技等国内厂商。

海外厂商中,自动驾驶领域的“王者”英伟达早在2015年就推出了NVIDIA Drive系列平台。从那以后,NVIDIA已经更新了一两次驱动平台e……并且每两年发布一款汽车级SoC芯片。

2020年Xavier芯片的计算能力为30 TOPS,2022年Orin在量产车上的计算能力将跃升至254 TOPS,其对应的智能驾驶域控制器的计算能力将达到1000 TOPS以上。基于Orin开发的车型,如李的X01,蔚来汽车的ET7,智机汽车的L7,都是蓄势待发。

国内厂商中,地平线已经发布了L3及以上版本的征途5。目前有新哈弗H9、荣威RX5以及一汽红旗、李的多款车型将搭载征途5。当然,性能还有待验证。

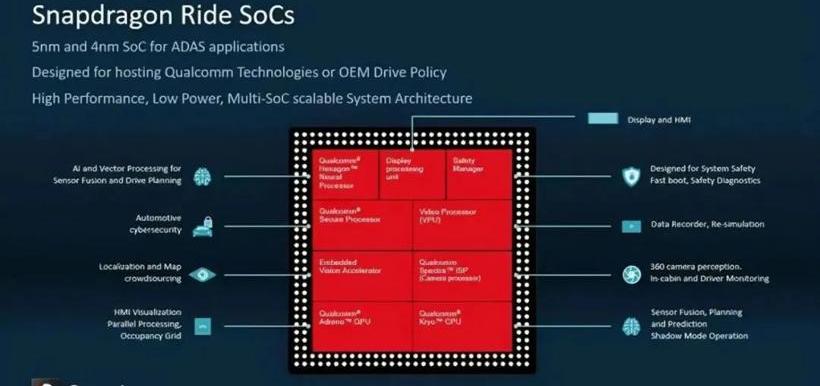

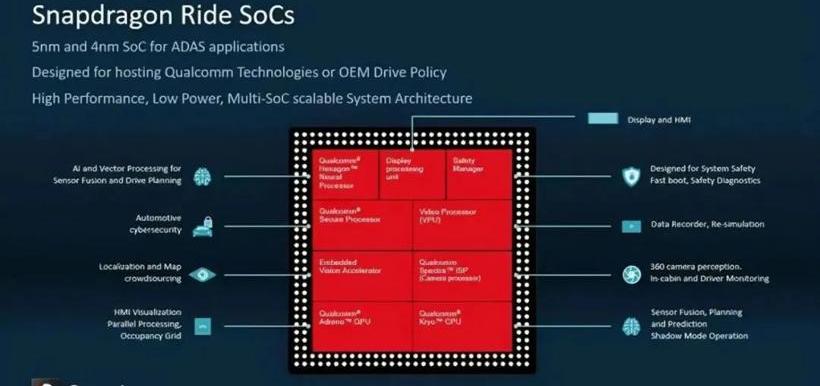

在制造技术上,SoC芯片的工艺已经从28纳米走向16纳米、12纳米,甚至7纳米、5纳米。例如,今年1月,高通透露其骁龙Ride SoC将采用5nm工艺制造,成为业界首款5nm工艺自动驾驶芯片。

SoC会完全取代MCU吗?答案是有也有没有,毕竟MCU是通用的,而SoC侧重于更具体的应用领域。

黑芝麻智能营销总监黄英告诉我,“SoC的快速增长来自于智能化的普及。SoC具有执行复杂运算的能力,可以说是汽车的‘大脑’,给用户更好的智能体验。从车内内部芯片的总数来看,MCU在车身控制中仍然起着非常重要的作用,这部分不会被SoC取代。”

单片机架构之路

接下来的问题是,为什么单片机越来越勇?

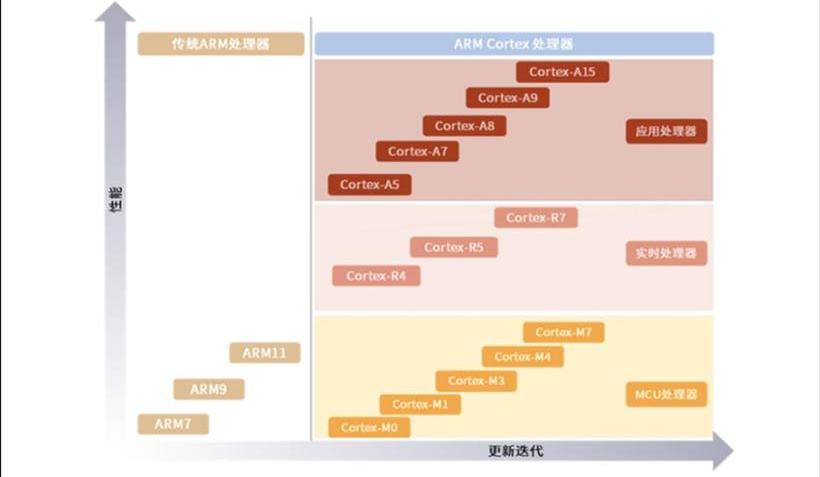

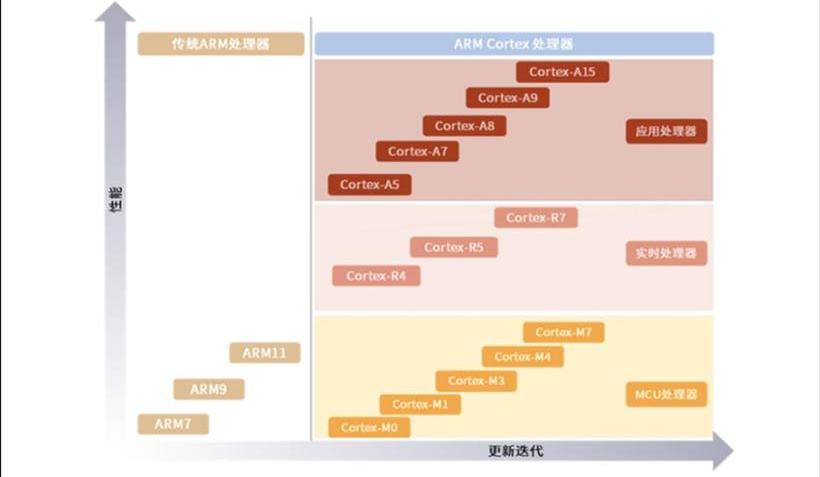

其实单片机早在20世纪70年代就出现了,至今已有50多年的历史。在架构方面,经历了从INTEL的8051到AVR(哈佛结构)再到各种定制架构的发展,现在广泛应用于32位通用MCU的ARM架构。

根据总线或数据寄存器的宽度,MCU分为4位、8位至32位(后64位)。其中8位MCU的工作频率在16 ~ 50m Hz之间,16位MCU的工作频率在24 ~ 24 ~ 100 MHz之间。而32位MCU的工作频率大多在100 ~ 350 MHz之间,这也是现在MCU市场的主流。

MCU目前的竞争格局主要是结构变化和并购造成的。其中的佼佼者,当然是英国的ARM,在中国被称为安谋中国(如果介绍ARM,可以写一本书,可以省略)。2007年后,ARM架构开始爆发,迅速占领32位MCU市场。

事实上,近年来,ARM进入汽车领域的意愿非常强烈。但是欧美的汽车芯片巨头很强大,ARM的ip很难进入。所以ARM在中国找到了突破口。2018年底,易卡通与安谋中国共同出资成立新青科技。所以,ARM应该感谢中国市场。

另一方面,ARM在RISC(精简指令集系统)中的地位越来越强。业内有个笑话,各大MCU厂商推出新产品的速度赶不上ARM推出新架构的速度。

在推出其Cortex-M55仅半年后,ARM发布了全新的Cortex-M85处理器,同时还推出了全新的物联网综合解决方案,包括最新的Corstone子系统和使用Cortex-M和Cortex-A的ARM虚拟硬件(主要面向通用处理应用市场,如智能手机和移动计算平台)...

下面简单介绍一下。目前ARM Cortex根据应用范围的不同可以分为三个系列,分别是Cortex-M、Cortex-R和Cortex-A系列(从低性能到高复杂度)。

其中,车企使用的MCU主要是Cortex-M系列处理器,包括Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M1、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7等类别。

当然,ARM并没有高枕无忧。由于ARM内核的高额授权费,很多MCU厂商开始转型或者进军RISC-V内核MCU。免费且完全开源的RISC-V内核就像最初的LINUX一样,其发展趋势非常令人满意……RISC-V具有小型化和低能耗的特点,这对于嵌入式应用可能至关重要。而且由于RISC-V是一个新的领域,国内外MCU厂商的技术和生态差距不大,所以RISC-V也成为了国产MCU的新动力。

本文重点介绍科普单片机与SoC的关系。

2021年初以来的“缺芯”至今没有完全缓解。然而,一辆传统汽车上的芯片至少有40种,多则150多种。除此之外,一款新能源车上还有300多块芯片。

那么,什么是核心缺失呢?恐怕很多人都分不清。

其实汽车缺的主要是ECU,而从更基础更微观的层面来说,缺的是MCU(微控制单元),也就是所谓的单片机。

简单来说,MCU在CPU里(这个不用解释吧?)、存储器RAM和ROM、计数器/定时器和I/O接口加在一起,集成在一起,形成一个“芯片级芯片”。所以,MCU是传统汽车中最常用的芯片。

随着计算需求的日益专业化,CPU、GPU、DSP、NPU等不同类型的芯片,加上接口、存储等电子元器件,形成俗称“片上系统”的SoC(System on Chip),形成“系统级芯片”。最典型的例子就是特斯拉的FSD,CPU+GPU+2×NPU的多核SoC芯片。

所以SoC是MCU集成度更高、功能更复杂、资源利用效率更高的结果。但是,我们需要知道的是,SoC和MCU在发展趋势上是什么关系?未来SoC会完全取代MCU吗?

MCU“打开”

IC Insights最新McLean报告显示,2022年全球MCU市场销售额将增长10%,市场规模有望达到215亿美元,再创历史新高。其中,今年汽车MCU的增长将超过其他大部分终端市场。

正如指数资本的调查所指出的,从资本市场的角度来看,MCU的总市场空间只有100亿元,但现在,一级市场Top6中MCU企业的最新总估值已经超过300亿元,并且有很多上市公司切入了MCU业务。

此外,工业MCU不断对无线连接、环境感知、精确控制、电源管理、人机交互等功能提出新的要求。同时,物联网(IOT)也给MCU带来了更多的增量需求。换句话说,就是全面开花的局面。

指数资本董事总经理王一菲表示,2022年是第二个产业周期的开始年,“资本的故事线”是高度智能化和电气化的下一代汽车,以及新的电子电气架构下的增量功能、增量技术和增量市场。

核心驱动因素有两个:一是电气化底盘的普及将为下一代智能汽车奠定架构基础;二是各大汽车厂商推出的基于新一代电子电气架构的平台将于2022年底至2024年分批上市。

此外,2025年以后上市的车型很可能会全面铺开。这两大产业链的增量红利都在万亿元量级。如此令人羡慕的蛋糕,其中一个小小的单片机将起到关键作用。

赛迪顾问集成电路中心高级顾问迟先年也隐晦地对媒体表示,在智能电动时代的趋势下,汽车电子电气架构重构所需的MCU数量和单价都会增加,对MCU的需求也会随之变化。

同样,根据IC Insights的预测,2021-2026年MCU的平均售价将继续上涨,年复合增长率(CAGR)将达到3.5%。此外,MCU的总出货量在此期间将以3.0%的年复合增长率增长,预计到2026年MCU的总出货量将达到358亿片。

当然,并不是所有的MCU都能享受到这个红利。未来五年,32位MCU的销售额预计将以9.4%的年复合增长率增长,到2026年将达到200亿美元。同时,4/8位MCU的销量和当时16位MCU的销量将失去增长势头。

为什么?前面说过,车身架构的整合增加了汽车厂商对MCU的需求,所以8/16低端MCU没有投资机会(比亚迪对此感觉如何?),投资的重点基本都在还在研发阶段的32位MCU和64位MCU上。

随着MCU的蓬勃发展,SoC芯片也在日新月异的快速崛起。但是,大多数文章没有解释的是,虽然SoC芯片是MCU的升级版,为什么在SoC芯片大发展的同时,MCU芯片也在崛起?

这其实涉及到“域控制器”的问题。

从MCU到SoC

因为,目前汽车的电子电气架构正在从大量ECU的分布式架构向域控制器和中央计算单元的集中式架构转变,从分布式向集中式架构转移是革命性的变化。

换句话说,这也是车企收回控制权的一次“内卷化”。此外,由于从分布到集中的趋势,域控制器市场增长迅速。

据加斯帕汽车研究院预测,2025年,自动驾驶控制器出货量将超过400万台,智能驾驶舱控制器出货量将超过500万台,复合增长率超过50%。

目前,域控制器大致可以分为底盘、动力、车身、驾驶舱、ADAS五个域,或者集成为整车控制VDC、智能驾驶舱CDC、智能驾驶ADC三个域。负责自动驾驶的域控制器是核心,其本质是一个SoC级别的芯片。

与基于CPU的MCU芯片不同,SoC芯片集成了CPU、AI芯片(GPU/FPGA/ASIC等结构,芯片计算能力的主要来源)、深度学习加速单元(NPU)等模块。

更重要的是,MCU的百兆处理速度远非SoC的G级可比。因此,在域控制器中采用SoC芯片已经成为主流趋势。

从目前车企的实践来看,以SoC芯片为代表的高性能硬件将率先上车,以“硬件嵌入”的形式帮助实现“软件定义汽车”。例如,Xpeng Motors在P7车型中嵌入了Xavier芯片和14个摄像头,为后续的L3自动驾驶仪留出了升级空间。

而且该领域聚集了大量玩家,尤其是ADAS域控制器领域,如英伟达、高通、恩智浦、Mobileye、TI等海外厂商,以及华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技等国内厂商。

海外厂商中,自动驾驶领域的“王者”英伟达早在2015年就推出了NVIDIA Drive系列平台。从那以后,NVIDIA已经更新了一两次驱动平台e……并且每两年发布一款汽车级SoC芯片。

2020年Xavier芯片的计算能力为30 TOPS,2022年Orin在量产车上的计算能力将跃升至254 TOPS,其对应的智能驾驶域控制器的计算能力将达到1000 TOPS以上。基于Orin开发的车型,如李的X01,蔚来汽车的ET7,智机汽车的L7,都是蓄势待发。

国内厂商中,地平线已经发布了L3及以上版本的征途5。目前有新哈弗H9、荣威RX5以及一汽红旗、李的多款车型将搭载征途5。当然,性能还有待验证。

在制造技术上,SoC芯片的工艺已经从28纳米走向16纳米、12纳米,甚至7纳米、5纳米。例如,今年1月,高通透露其骁龙Ride SoC将采用5nm工艺制造,成为业界首款5nm工艺自动驾驶芯片。

SoC会完全取代MCU吗?答案是有也有没有,毕竟MCU是通用的,而SoC侧重于更具体的应用领域。

黑芝麻智能营销总监黄英告诉我,“SoC的快速增长来自于智能化的普及。SoC具有执行复杂运算的能力,可以说是汽车的‘大脑’,给用户更好的智能体验。从车内内部芯片的总数来看,MCU在车身控制中仍然起着非常重要的作用,这部分不会被SoC取代。”

单片机架构之路

接下来的问题是,为什么单片机越来越勇?

其实单片机早在20世纪70年代就出现了,至今已有50多年的历史。在架构方面,经历了从INTEL的8051到AVR(哈佛结构)再到各种定制架构的发展,现在广泛应用于32位通用MCU的ARM架构。

根据总线或数据寄存器的宽度,MCU分为4位、8位至32位(后64位)。其中8位MCU的工作频率在16 ~ 50m Hz之间,16位MCU的工作频率在24 ~ 24 ~ 100 MHz之间。而32位MCU的工作频率大多在100 ~ 350 MHz之间,这也是现在MCU市场的主流。

MCU目前的竞争格局主要是结构变化和并购造成的。其中的佼佼者,当然是英国的ARM,在中国被称为安谋中国(如果介绍ARM,可以写一本书,可以省略)。2007年后,ARM架构开始爆发,迅速占领32位MCU市场。

事实上,近年来,ARM进入汽车领域的意愿非常强烈。但是欧美的汽车芯片巨头很强大,ARM的ip很难进入。所以ARM在中国找到了突破口。2018年底,易卡通与安谋中国共同出资成立新青科技。所以,ARM应该感谢中国市场。

另一方面,ARM在RISC(精简指令集系统)中的地位越来越强。业内有个笑话,各大MCU厂商推出新产品的速度赶不上ARM推出新架构的速度。

在推出其Cortex-M55仅半年后,ARM发布了全新的Cortex-M85处理器,同时还推出了全新的物联网综合解决方案,包括最新的Corstone子系统和使用Cortex-M和Cortex-A的ARM虚拟硬件(主要面向通用处理应用市场,如智能手机和移动计算平台)...

下面简单介绍一下。目前ARM Cortex根据应用范围的不同可以分为三个系列,分别是Cortex-M、Cortex-R和Cortex-A系列(从低性能到高复杂度)。

其中,车企使用的MCU主要是Cortex-M系列处理器,包括Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M1、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7等类别。

当然,ARM并没有高枕无忧。由于ARM内核的高额授权费,很多MCU厂商开始转型或者进军RISC-V内核MCU。免费且完全开源的RISC-V内核就像最初的LINUX一样,其发展趋势非常令人满意……RISC-V具有小型化和低能耗的特点,这对于嵌入式应用可能至关重要。而且由于RISC-V是一个新的领域,国内外MCU厂商的技术和生态差距不大,所以RISC-V也成为了国产MCU的新动力。在这方面,有APT微电子公司推出的基于RISC-V内核(平头Ge铁铉E系列)的32位高性能高可靠性MCU APT 32F1/7。还有HPM6000系列半导体的旗舰产品HPM6750(双RISC-V核),也创下了高于9000 CoreMar和高于4500的MCU DMI PS性能新纪录。但是,那句话还有待考证。

国产单片机的现状

最后是海外五大厂商主导(根据2019年CSIA数据,CR5达到74%;根据IC Insights的统计,2021年,CR5将提升至82.1%,行业格局将进一步集中)。在国内MCU市场,国产厂商正在慢慢崛起。

0

0

当然,除了地平线、黑芝麻等SoC芯片厂商,其实国内的MCU厂商还是大多集中在中低端市场。

目前国内厂商采用的主要突破方式仍然是做小做精,从细分领域切入,以时效和价格驱动,从特殊领域进入行业客户,不断提升产品的性能和稳定性,然后走向通用领域。

根据CICC的分析,在汽车领域,国内MCU厂商的产品主要集中在相对简单的控制应用,如窗户、照明和冷却系统。目前只有比亚迪半导体、杰发科技、赛腾微电子、新网威、国鑫科技等少数企业实现了汽车级MCU的量产。

以比亚迪为例,2007年进入MCU领域,2018年推出第一代8位MCU芯片,2019年推出第一代32位MCU芯片,今年3月推出BS9000AMXX系列8位MCU。芯片依然使用S8051内核,最高频率24MHZ。虽然在不断突破,但离巨头的差距还是“略远”不是吗?

那么,为什么汽车级MCU的技术壁垒那么高呢?

1

1

主要是车载MCU的要求非常严格:

例如,产量要求小于1 dppm工作温度范围宽,要求在-40~125+℃之间;工作年限要求15年以上;需要通过特定的资质认证,包括符合零故障供应链质量管理标准的AEC-Q100可靠性标准、IATF 16949规范、符合ISO26262标准的ASIL功能安全保证等级(从低到高)。

除了在验证过程中难以打开缺口,CICC认为,国内大部分MCU企业在整个生态环境建设中仍然停留在开发板、写入器和基础固件库上,在开发环境(IDE)和实时操作系统(RTOS)上仍然依赖第三方更高层应用的支持。在生态环境层面,国内MCU企业与国际MCU厂商差距甚远。

但近两年,MCU短缺引发供应危机,加上美国制裁,国内领先的MCU厂商迎来发展机遇。而且随着本土整机厂给予国内MCU厂商的验证机会越来越多,国内厂商有望通过不断增强MCU产品的竞争力来提升产品销量和市场份额。一句话,“前途一片光明。”在这方面,有APT微电子公司推出的基于RISC-V内核(平头Ge铁铉E系列)的32位高性能高可靠性MCU APT 32F1/7。还有HPM6000系列半导体的旗舰产品HPM6750(双RISC-V核),也创下了高于9000 CoreMar和高于4500的MCU DMI PS性能新纪录。但是,那句话还有待考证。

国产单片机的现状

最后是海外五大厂商主导(根据2019年CSIA数据,CR5达到74%;根据IC Insights的统计,2021年,CR5将提升至82.1%,行业格局将进一步集中)。在国内MCU市场,国产厂商正在慢慢崛起。

0

0

当然,除了地平线、黑芝麻等SoC芯片厂商,其实国内的MCU厂商还是大多集中在中低端市场。

目前国内厂商采用的主要突破方式仍然是做小做精,从细分领域切入,以时效和价格驱动,从特殊领域进入行业客户,不断提升产品的性能和稳定性,然后走向通用领域。

根据CICC的分析,在汽车领域,国内MCU厂商的产品主要集中在相对简单的控制应用,如窗户、照明和冷却系统。目前只有比亚迪半导体、杰发科技、赛腾微电子、新网威、国鑫科技等少数企业实现了汽车级MCU的量产。

以比亚迪为例,2007年进入MCU领域,2018年推出第一代8位MCU芯片,2019年推出第一代32位MCU芯片,今年3月推出BS9000AMXX系列8位MCU。芯片依然使用S8051内核,最高频率24MHZ。虽然在不断突破,但离巨头的差距还是“略远”不是吗?

那么,为什么汽车级MCU的技术壁垒那么高呢?

1

1

主要是车载MCU的要求非常严格:

例如,产量要求小于1 dppm工作温度范围宽,要求在-40~125+℃之间;工作年限要求15年以上;需要通过特定的资质认证,包括符合零故障供应链质量管理标准的AEC-Q100可靠性标准、IATF 16949规范、符合ISO26262标准的ASIL功能安全保证等级(从低到高)。

除了在验证过程中难以打开缺口,CICC认为,国内大部分MCU企业在整个生态环境建设中仍然停留在开发板、写入器和基础固件库上,在开发环境(IDE)和实时操作系统(RTOS)上仍然依赖第三方更高层应用的支持。在生态环境层面,国内MCU企业与国际MCU厂商差距甚远。

但近两年,MCU短缺引发供应危机,加上美国制裁,国内领先的MCU厂商迎来发展机遇。而且随着本土整机厂给予国内MCU厂商的验证机会越来越多,国内厂商有望通过不断增强MCU产品的竞争力来提升产品销量和市场份额。一句话,“前途一片光明。”

盖世汽车讯据外媒报道,道奇在8月17日发布了一款名为ChargerDaytonaSRT的全新概念车,该公司预计将于2024年正式推出电动肌肉车。

1900/1/1 0:00:00近日,何小鹏在微博上回复了网友关于超快充桩的铺设问题,他称:最近很多鹏友关心S4超快充桩的铺设问题,可以有几点和大家分享:S4桩的综合铺设成本,在自研自制后,和以前快充桩基本一致,

1900/1/1 0:00:00当地时间8月16日,美总统拜登正式签署了《2022降低通胀法案》,并将于2023年1月1日开始实施。就此,这项历时18个月,涉及金额高达3690亿美元的补贴政策,正式落地。

1900/1/1 0:00:00近日有外媒报道,蔚来汽车即将在美国加州圣何塞的办公室附近建设一座换电站,用来进行换电网络在美落地的测试工作。同时有消息人士透露,蔚来汽车已经计划在2025年正式进入美国乘用车市场。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据俄罗斯国有通讯社塔斯社(TASS)8月18日报道,奇瑞俄罗斯分公司负责人VladimirShmakov透露,奇瑞汽车正与俄罗斯制造商就在俄罗斯工厂生产汽车进行谈判。

1900/1/1 0:00:00近年来,智能网联汽车产业进入发展快车道,政策法规环境持续完善,技术加速迭代,产业应用快速普及。

1900/1/1 0:00:00