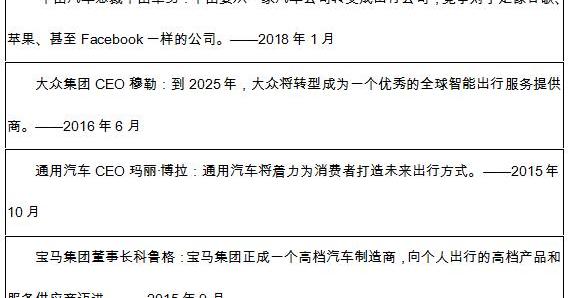

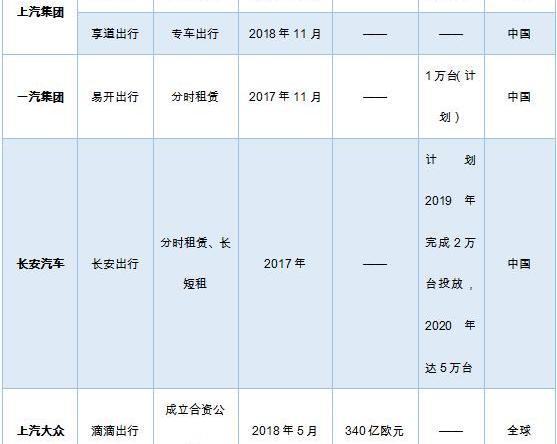

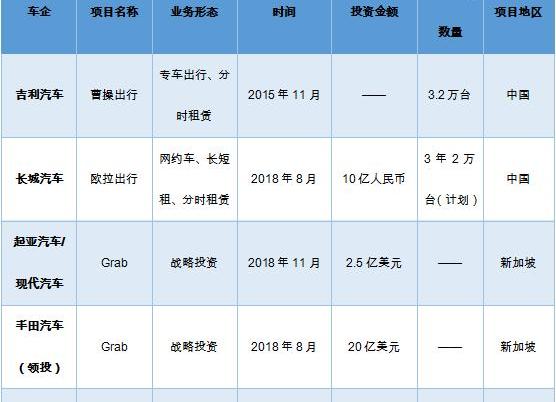

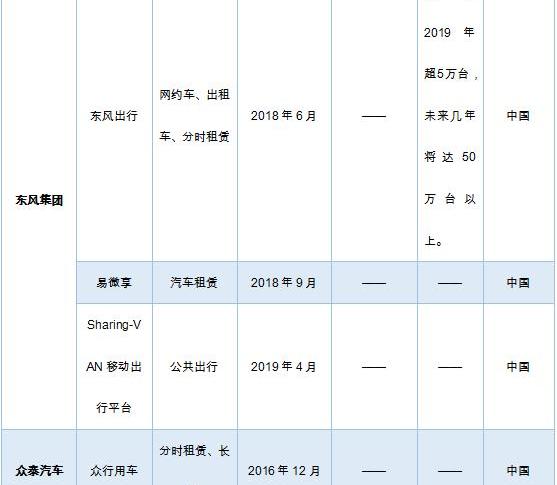

图片来自“东方IC”。旅游市场是坑还是金山?滴滴和车企都用实际行动回答了。前有390亿巨亏的“反面案例”,后有车企一波接一波,积极布局出行。就在上周,Xpeng汽车宣布正式入驻汽车出行,其在线汽车平台“优朋出行”即将上线。2000多台定制版小鹏G3将于今年年底前投入使用。网约车市场也将迎来第一股造车新生力量。进入2019年以来,出行市场在车企的搅动下显得格外热闹。首先,一汽、东风、长安联合推出“T3出行”项目,组建“国家队”;接着东风汽车发布了共享-VAN移动出行服务平台;广汽还宣布,将与腾讯、广州公交集团等投资方联合成立移动出行平台公司。虽然滴滴的巨额亏损让出行市场的未来发展充满不确定性,但车企对出行的不遗余力布局,反映出汽车行业的商业本质正在发生变化,车企希望打开新流通的大门,实现盈利模式和商业逻辑的重构。众所周知,车企纷纷布局大跃进出行市场。根据波士顿咨询公司的预测,中国网络上的汽车数量将平均每年增长19%,到2022年底将达到2600万辆。根据麦肯锡的数据,到2030年,全球“出行即服务”市场规模将超过1万亿美元。中国光网租车市场从2014年的50亿美元3000万用户增长到2017年的300亿美元2.17亿用户。拥有产业链资源优势的车企自然不会错过这个商机。由此,我们看到SAIC、一汽、长安、吉利、长城、东风、众泰、力帆等自主车企纷纷进军出行行业,国际巨头中的戴姆勒、宝马、大众、丰田、通用等也通过实际行动和高管在各种场合的表态和发言,宣布向出行服务公司转型。

值得注意的是,有一个细节。虽然车企在出行市场上努力开疆拓土,但在发展方向和盈利模式上的思路并不清晰。最明显的例子就是,和滴滴类似,出行市场的新贵“曹操出行”至今没有解决盈利问题。戴姆勒在中国的出行项目car2go自今年4月10日起暂停服务,何时重启尚未确定。戴姆勒在华car2go出行项目暂停的背后,是戴姆勒今年2月首次牵手“宿敌”宝马,在共享汽车、网上约车服务、停车服务、充电网络、多模式、按需出行等业务上。开展生态合作;后来,今年5月,我们与吉利合作成立了“魏星科技”,继续拓展中国的出行市场。从“曹操出行”到“魏星科技”,从在华car2go项目暂停到与宝马的生态布局,吉利和戴姆勒的一次次动作,既反映了车企对出行市场发展的困惑,也反映了车企进军出行和公司转型的决心。

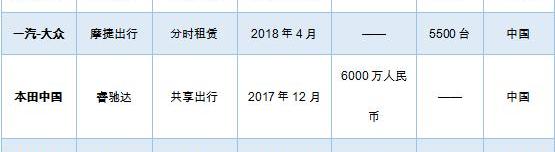

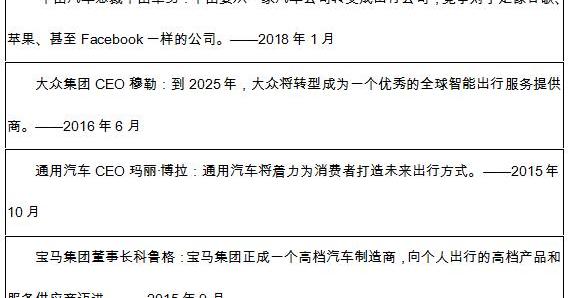

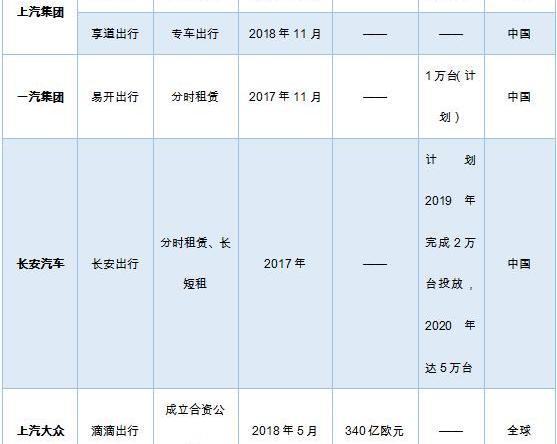

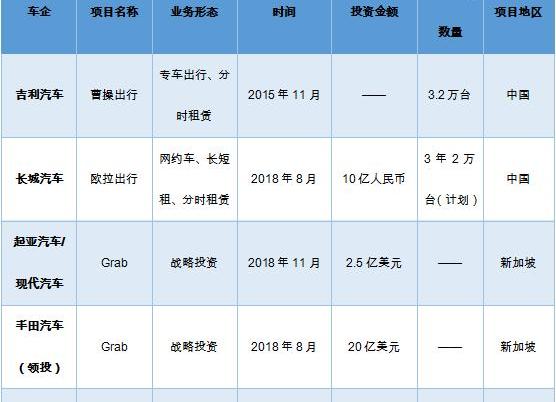

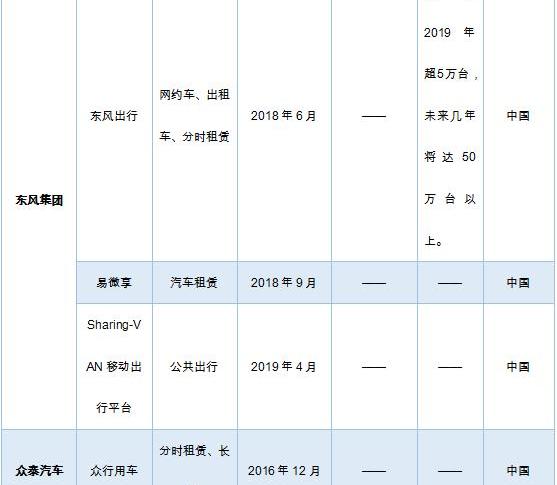

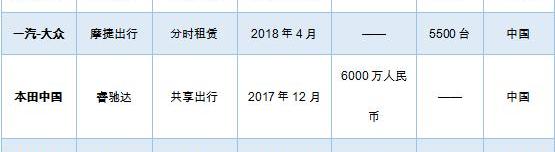

(部分车企布局及出行项目概述)车企入市的“风”是怎么吹起来的?明知前途凶险,车企依然义无反顾的往前跳。除了上述市场前景和商业模式转型需求,还有什么刺激车企集体“造风”,在市场中游走?首先,从好的方面来说,出行项目可以给车企带来销量增量。任何出行项目对车企来说都是“大客户”,对其运营车辆的需求从几千到几十万不等。在汽车销售趋于饱和的市场背景下,旅游项目无疑是提振汽车企业销售的一大利器。在生产端,旅行项目也可以很好地调整生产节奏,平衡汽车企业生产的高峰和低谷,避免制造业大幅波动带来的产品和供应链危机。这也是车企商业模式转型过程中出行项目的价值所在。其次,出行项目可以为车企收集数据,促进研发的提升。在出行平台的部署下,共享汽车不仅提供出行服务,还是一个移动的数据采集终端,可以采集用户的各种出行数据,并匹配到各种用车场景,对于车企来说,可以极大地促进未来车型的研发。蔚来资本管理合伙人于宁曾担任吉利控股集团有限公司副总裁,在2018国际汽车智能共享出行大会上,他分享了自己对曹操专车的看法:吉利刚推出电动车的时候,对电动车的理解不是很深刻。通过曹操专车的运营,他得到了很多反馈。可见,出行项目对于新能源汽车和自动驾驶技术的研发意义重大。最后,旅游项目本身就是一个广告牌,通过用户的实际体验来进行行业教育。旅游项目往往涉及上万辆运营车的投入,运营车在大街上跑可以形成非常好的广告效应。这也是新能源汽车和造车新势力最重要的方面之一。通过用户对出行服务的使用,极大的提升了车型和品牌的曝光度和用户体验,在品牌展示的同时完成了行业教育,对于车企的销售或多或少都能有所收获。车企出行如何“避坑”?虽然车企看到了出行市场的未来,但就目前而言,出行市场仍然充满了太多的不确定性,泡沫严重。如果抛开滴滴的巨亏作为孤例,从2017年EZZY共享汽车资金链断裂,成为国内第一个失败的共享汽车项目开始,风口下共享汽车平台的真实面目逐渐显现。据不完全统计,截至2018年底,管仲共享汽车、麻瓜出行、优优车等三家共享汽车平台宣布停止运营。到今年年初,被曝出TOGO途歌、嗖嗖开、一步用车等共享汽车平台押金难退,用户挤占押金。进入出行市场的车企面临的首要问题是如何“避坑”,少走弯路。1.通过合作分担风险……实现资源共享。出行行业和汽车制造一样,都是资金密集型行业,车辆和企业两条战线作战都会承受很高的资金压力。从成本控制和用户体验来看,未来出行市场车企合作将成为主流。在欧洲市场,戴姆勒和宝马可以达成合作,使用共同的品牌、技术和平台来降低成本,双方可以共同开拓出行市场。不难理解,在国内市场,一汽、东风、长安将合作成立T3出行服务公司,组建“国家队”。吉利的资源整合优势也迎来了戴姆勒这样的重量级合作伙伴。车企之间的强强联合,为自己分担了市场风险;对于用户来说,提升了出行体验,可以在一个平台上享受多个品牌、不同车型的出行服务。不管怎么看,都是双赢的结局。2、学会“借力”平心而论,在数据化的出行市场,车企在运营出行服务平台方面并不具备先天优势,所以目前的市场就像滴滴、优步等新兴的互联网公司。车企要想在这场“混战”中胜出,必须向“对手”学习,用大规模扩张消化产能,用大规模扩张获取汽车数据,再用出行市场的规模和数据反哺汽车R&D和制造业,形成两个市场的良性循环和友好互动。必须认识到,出行市场已经被互联网公司数字化改造,其产品模式和行业逻辑与互联网行业非常相似。一般知识来说,只有行业前两名才能收获绝对份额的流量。在目前车企眼花缭乱的布局中,只有在短时间内成为某个细分市场的领导者,才有机会在这个轨道上生存。毕竟用户手机容量有限,装不下太多打车app。图片来自“东方IC”。旅游市场是坑还是金山?滴滴和车企都用实际行动回答了。前有390亿巨亏的“反面案例”,后有车企一波接一波,积极布局出行。就在上周,Xpeng汽车宣布正式入驻汽车出行,其在线汽车平台“优朋出行”即将上线。2000多台定制版小鹏G3将于今年年底前投入使用。网约车市场也将迎来第一股造车新生力量。进入2019年以来,出行市场在车企的搅动下显得格外热闹。首先,一汽、东风、长安联合推出“T3出行”项目,组建“国家队”;接着东风汽车发布了共享-VAN移动出行服务平台;广汽还宣布,将与腾讯、广州公交集团等投资方联合成立移动出行平台公司。虽然滴滴的巨额亏损让出行市场的未来发展充满不确定性,但车企对出行的不遗余力布局,反映出汽车行业的商业本质正在发生变化,车企希望打开新流通的大门,实现盈利模式和商业逻辑的重构。众所周知,车企纷纷布局大跃进出行市场。根据波士顿咨询公司的预测,中国网络上的汽车数量将平均每年增长19%,到2022年底将达到2600万辆。根据麦肯锡的数据,到2030年,全球“出行即服务”市场规模将超过1万亿美元。中国光网租车市场从2014年的50亿美元3000万用户增长到2017年的300亿美元2.17亿用户。拥有产业链资源优势的车企自然不会错过这个商机。由此,我们看到SAIC、一汽、长安、吉利、长城、东风、众泰、力帆等自主车企纷纷进军出行行业,国际巨头中的戴姆勒、宝马、大众、丰田、通用等也通过实际行动和高管在各种场合的表态和发言,宣布向出行服务公司转型。

值得注意的是,有一个细节。虽然车企在出行市场上努力开疆拓土,但在发展方向和盈利模式上的思路并不清晰。最明显的例子就是,和滴滴类似,出行市场的新贵“曹操出行”至今没有解决盈利问题。戴姆勒在中国的出行项目car2go自今年4月10日起暂停服务,何时重启尚未确定。戴姆勒在华car2go出行项目暂停的背后,是戴姆勒今年2月首次牵手“宿敌”宝马,在共享汽车、网上约车服务、停车服务、充电网络、多模式、按需出行等业务上。开展生态合作;后来,今年5月,我们与吉利合作成立了“魏星科技”,继续拓展中国的出行市场。从“曹操出行”到“魏星科技”,从在华car2go项目暂停到与宝马的生态布局,吉利和戴姆勒的一次次动作,既反映了车企对出行市场发展的困惑,也反映了车企进军出行和公司转型的决心。

(部分车企布局及出行项目概述)车企入市的“风”是怎么吹起来的?明知前途凶险,车企依然义无反顾的往前跳。除了上述市场前景和商业模式转型需求,还有什么刺激车企集体“造风”,在市场中游走?首先,从好的方面来说,出行项目可以给车企带来销量增量。任何出行项目对车企来说都是“大客户”,对其运营车辆的需求从几千到几十万不等。在汽车销售趋于饱和的市场背景下,旅游项目无疑是提振汽车企业销售的一大利器。在生产端,旅行项目也可以很好地调整生产节奏,平衡汽车企业生产的高峰和低谷,避免制造业大幅波动带来的产品和供应链危机。这也是车企商业模式转型过程中出行项目的价值所在。其次,出行项目可以为车企收集数据,促进研发的提升。在出行平台的部署下,共享汽车不仅提供出行服务,还是一个移动的数据采集终端,可以采集用户的各种出行数据,并匹配到各种用车场景,对于车企来说,可以极大地促进未来车型的研发。蔚来资本管理合伙人于宁曾担任吉利控股集团有限公司副总裁,在2018国际汽车智能共享出行大会上,他分享了自己对曹操专车的看法:吉利刚推出电动车的时候,对电动车的理解不是很深刻。通过曹操专车的运营,他得到了很多反馈。可见,出行项目对于新能源汽车和自动驾驶技术的研发意义重大。最后,旅游项目本身就是一个广告牌,通过用户的实际体验来进行行业教育。旅游项目往往涉及上万辆运营车的投入,运营车在大街上跑可以形成非常好的广告效应。这也是新能源汽车和造车新势力最重要的方面之一。通过用户对出行服务的使用,极大的提升了车型和品牌的曝光度和用户体验,在品牌展示的同时完成了行业教育,对于车企的销售或多或少都能有所收获。车企出行如何“避坑”?虽然车企看到了出行市场的未来,但就目前而言,出行市场仍然充满了太多的不确定性,泡沫严重。如果抛开滴滴的巨亏作为孤例,从2017年EZZY共享汽车资金链断裂,成为国内第一个失败的共享汽车项目开始,风口下共享汽车平台的真实面目逐渐显现。据不完全统计,截至2018年底,管仲共享汽车、麻瓜出行、优优车等三家共享汽车平台宣布停止运营。到今年年初,被曝出TOGO途歌、嗖嗖开、一步用车等共享汽车平台押金难退,用户挤占押金。进入出行市场的车企面临的首要问题是如何“避坑”,少走弯路。1.通过合作分担风险……实现资源共享。出行行业和汽车制造一样,都是资金密集型行业,车辆和企业两条战线作战都会承受很高的资金压力。从成本控制和用户体验来看,未来出行市场车企合作将成为主流。在欧洲市场,戴姆勒和宝马可以达成合作,使用共同的品牌、技术和平台来降低成本,双方可以共同开拓出行市场。不难理解,在国内市场,一汽、东风、长安将合作成立T3出行服务公司,组建“国家队”。吉利的资源整合优势也迎来了戴姆勒这样的重量级合作伙伴。车企之间的强强联合,为自己分担了市场风险;对于用户来说,提升了出行体验,可以在一个平台上享受多个品牌、不同车型的出行服务。不管怎么看,都是双赢的结局。2、学会“借力”平心而论,在数据化的出行市场,车企在运营出行服务平台方面并不具备先天优势,所以目前的市场就像滴滴、优步等新兴的互联网公司。车企要想在这场“混战”中胜出,必须向“对手”学习,用大规模扩张消化产能,用大规模扩张获取汽车数据,再用出行市场的规模和数据反哺汽车R&D和制造业,形成两个市场的良性循环和友好互动。必须认识到,出行市场已经被互联网公司数字化改造,其产品模式和行业逻辑与互联网行业非常相似。一般知识来说,只有行业前两名才能收获绝对份额的流量。在目前车企眼花缭乱的布局中,只有在短时间内成为某个细分市场的领导者,才有机会在这个轨道上生存。毕竟用户手机容量有限,装不下太多打车app。

1、工信部装备司司长李东被查,涉嫌严重违纪违法,曾主抓新能源车相关工作中央纪委国家监委网站5月21日傍晚发布消息称,

1900/1/1 0:00:00去年7月31日前,北汽自主品牌在北京地区全面停止传统燃油车的生产,并宣布2020年在北京地区全面停售燃油车。

1900/1/1 0:00:00车市进入存量竞争已经成为了不争的事实,而所谓的车市寒冬也体现在了汽车市场的整体销量上,点开四月份的车企销量表一看就能发现这点。

1900/1/1 0:00:00根据EVsales数据,德国4月电动车市场持续延续高走态势,交付量达到7771辆。其中,纯电动车型同比增速达50,插电式混合动力车型同比增长14。

1900/1/1 0:00:00近年来,主机厂纷纷入局自动驾驶,也不再“藏着掖着”自己的研发成果。

1900/1/1 0:00:00据外媒报道,若特斯拉的车载蓝牙诊断模块实现网联化,或将为黑客们提供可乘之机。

1900/1/1 0:00:00