"显然,电气化是家选择的技术,而不是工业选择的技术."1月22日,在接受媒体采访时,Stratis Stellantis集团首席执行官唐唯实突然情绪失控。

“不能再这样下去了,他们(中国)赢不了。”去年5月18日,美国总统拜登在密歇根州迪尔伯恩的福特工厂发表了简单直接的演讲,为美国的电气化改革背书。

虽然争议很多,但中美欧在电气化问题上达成了前所未有的一致。

趋势已定。中国将如何行动?“汽车公社”认为:首先要在国内市场实现市场主导,实现市场平等;其次,实现技术和成本优势,实现技术和效率的输出,参与并部分主导全球汽车文明的普及和拓展。

“当前,汽车产业正面临百年一遇的大变革,这为中国汽车发展提供了前所未有的机遇,有变道超车的机会。”1月17日,前工业和信息化部部长苗伟说。

怀着“以市场换技术”的梦想,过去30年的残酷事实证明,我们被迫接受市场的转移,最终却无法实现技术上的权利平等。技术创新和全球经济环境的剧烈变化,汽车地缘和经济力量正在发生新的变化。

汽车是一个问题。

世界变得越来越混乱。高负债、高通胀预期以及全球生产和供应链的中断,不仅仅是疫情造成的,还有欧美对俄中发动的新冷战,这些都将成为2022年全球经济的不确定因素。

“如果这种情况持续下去,北京将建立以中国为中心的全球经济,美国在国际事务中的主导地位将会丧失。”随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)在亚太地区的正式实施,1月15日,一群共和党参议员致信总统拜登,发出警报呼吁。

拜登已经在行动了。“我完全不同意美国制造业的活力已经成为过去。美国制造业在二战时期是民主国家的弹药库,现在必须成为推动美国繁荣的引擎。”去年1月25日,刚刚宣誓就任美国总统的拜登周一签署了新的“购买美国货”行政命令,力推美国汽车国产化。

电气化也是磨刀霍霍。“汽车行业的未来是电动汽车,这是不可逆转的。现在,中国在这场竞争中遥遥领先。我们过去在研发上的投入比其他国家都多,中国只排第九。现在我们是第八,中国是世界第一!“去年5月18日,拜登直言不讳。

2021年,美国新能源汽车年销量达到65.6万辆,同比增长近100%,但与中国近350万辆的规模相比,这个速度似乎还不够快。

一开始我们都以为车只是个经济问题,结果发现是个问题。争夺电气化将被确定为中美科技经济冷战的新轨道。

美国政府的行动非常果断。在美国总统拜登1.75万亿美元的“重建更美好的未来”法案中,不仅将自行车的最高税收抵免从7500美元提高到12500美元,还将开放一系列限制,有望使美国的电动汽车普及率从去年的4.2%迅速突破10%。

不仅中美面临碰撞,电动汽车也正在成为大国经济技术竞争的新舞台。但在这场竞争中,中国借助政策引导、市场快速扩张和行业先锋企业,已经取得阶段性领先,美国凭借强大的科技实力和特斯拉的牵引效应,也将很快赶上。

这意味着,日德法这三个传统的老牌汽车制造大国,如果在未来三到五年内不能杀出一条血路,可能会在中美贸易战、科技脱钩的背景下被迫选边站。

受伤的人已经有同感了。面对法国《回声报》、德国《商报》、意大利《晚邮报》、西班牙《世界报》的采访,被迫追随电气化的唐唯实发出了罕见的愤怒和哀叹。中美汽车将引领电动化、智能化的未来,这也意味着包括法国、英国、瑞典在内的传统二线西方国家在新汽车时代的话语权更弱。

大国之间的博弈,说到底就是利益的平衡。汽车作为制造业皇冠上的明珠,一直是最重要的筹码。

2020年,中国电动汽车市场总量将领先全球,这不仅将改变第三次工业革命以来的发展趋势,也将动摇之前的地缘格局。

“如果美国继续封锁中国的尖端技术,那么我们必须做好最坏的打算!“2021年秋,重庆长安汽车总裁王军表示,按照长安的规划,任何顶层决策都要基于这个底线思维做出足够多的选项。

丰田一直将中日关系置于企业战略顶层设计之上,双方摇摆不定的关系成为名古屋决策者的绊脚石。

经济永远无法幸免。既是的延伸,也是对政绩的反作用。

从华盛顿共识到北京时间

“since蔡斯从一开始就考虑全球化问题。过去10年,最大的海外市场是澳大利亚和新西兰,欧洲、南美、中东和东南亚分别是第二至第五。”去年12月8日,副总裁、商用车事业部总经理蓝在大通全新的用户创造空间大厦展望未来。

好消息是,从今年1月1日开始,RCEP的正式推出将改变中国和亚太地区的经济生态。在零关税的推动下,整车产能将在亚洲重新分配,汽车零部件在成员国的流通成本将逐年降低,这将进一步优化亚洲汽车产业链。占RCEP经济总量近50%的中国将在这里建立稳固的经济大后方,这也意味着大通在传统强势市场澳新更为得心应手。

就在美国准备在墨西哥边境建一堵3米高的墙的时候,《RCEP》的签署实质性地推动了中日韩三国经济一体化的进程。“RCEP的签约不仅能保证日本本土制造能力的可持续性,还能降低三年内推动日本汽车产业进入中国和RCEP成员国的综合成本。”1月3日,日本财务省官员对日经BP表示乐观。

在下一个十年,变化将变得越来越剧烈。普京将在任期内完成前苏联势力范围的恢复,中国将在2030年前成为世界第一大经济体。在此经济基础上,以RCEP和一带一路为起点建立双赢的经济环境将是全球地缘格局和趋势。

在这种形势下,目前看似牢不可破的一切都会松散、混乱、破碎、重构,最终达到新的平衡。这也意味着,几个世纪以来,西方大国理所当然地认为自己是世界规范的制定者,通过华盛顿共识、布鲁塞尔效应等渠道对他国政策施加巨大影响的过去模式即将终结。

1月13日,欧洲对外关系委员会主任马克·伦纳德(Mark Leonard)认为,如果西方不再是规则的制定者,它会继续致力于维护基于规则的国际秩序吗?这将是未来二十年最引人入胜的问题之一。

有趣的是,中国抛弃了RCEP规则中所有美国式的“必须服从”霸王条款。这些令人窒息的规则都是奥巴马和美国试图强加给世界的。在RCEP,各国自由和平,风格清新,让东盟国家耳目一新。

2021年以来,技术脱钩和经济壁垒的讨论日益兴盛。所以,汽车产业的变化和趋势,一方面跟随技术进步和消费习惯的变化,必然服从中美尖锐对抗的现实。

显然,中国不会继续做规则的被动承担者。在智能汽车和新能源汽车提供的史诗性机遇中,智能驱动的新能源汽车产业革命、电池和芯片计算力驱动的动力源革命、传统汽车工业化转移为特征的汽车文明普及趋势,将主导年全球汽车产业的发展方向……e未来10年。

时代变了。中国在适应和创造新规则的同时,从一个被动的规则接受者变成了全球化的主要参与者。唯一不变的是改革开放。

这一次,中国决心不做旁观者!中国紧急启动“北京时间”。

自信的觉醒

这种自信源于2021年以来中国电气化市场领跑全球的驱动力,源于中国品牌全年出口翻番至200万辆的增长,源于中国品牌在中国市场份额争夺战中以44.4%的历史最高份额登顶。

2021年,中国汽车出口首次突破200万辆,同比增长101.1%,实现了近10年来徘徊在100万辆左右的突破,跻身世界主要汽车出口国行列。今年,总出口量预计将增长30%,达到260-270万辆。

2021年,中国品牌乘用车共销售954.3万辆,同比增长23.1%,占乘用车总销量的44.4%。能否在2022年超越50%,成为2022年中国汽车市场最大的期待。

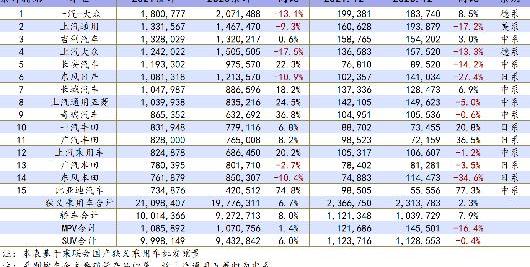

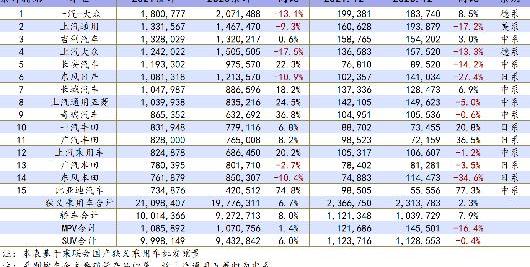

2021年自主强者齐头并进,是去年车市最美的风景。2021年,吉利汽车以132.8万辆的销量超越SAIC大众,首次获得年度榜单第三名。距离排名第二的上汽通用只有一个月的时间。

这再次验证了一个事实,强大的市场一定会造就强大的本土化品牌。经历了20年的风风雨雨,中国本土品牌正在拉动汽车产业链进入集体觉醒的新时代。

2021年,长城汽车销量达到128.1万辆,同比增长15.2%;长安汽车也销售了超过120万辆中国品牌乘用车。沉寂数年的奇瑞汽车在2021年迎来全面爆发,累计销售96.19万辆,同比增长31.7%。

得益于新能源汽车的大幅增长,2021年比亚迪乘用车销量达到73.01万辆,同比增长75.4%;SAIC乘用车实现销量80.08万辆,同比增长21.72%。三家公司销售规模创历史新高,即将迈入“百万俱乐部”。

2021年的集体上涨趋势,让人思考2022年的表现。2022年,中国品牌将进一步蚕食现代、起亚、别克、雪佛兰品牌的传统份额,还将与大众、日系诸侯10-15万元的车型展开激战。

0

0

2022年,有望更进一步。从2019年之前的吉利与长城双雄争霸,到2020年长安+长城+吉利的争霸,再到2021年比亚迪的诞生,中国品牌进入了一个光明四强的新时代。

有梦想才有力量。2021年,在独立排名第一,行业排名第三之后,吉利提出了2022年165万辆的销量目标。这也意味着吉利今年的增速必须达到24%。"显然,电气化是家选择的技术,而不是工业选择的技术."1月22日,在接受媒体采访时,Stratis Stellantis集团首席执行官唐唯实突然情绪失控。

“不能再这样下去了,他们(中国)赢不了。”去年5月18日,美国总统拜登在密歇根州迪尔伯恩的福特工厂发表了简单直接的演讲,为美国的电气化改革背书。

虽然争议很多,但中美欧在电气化问题上达成了前所未有的一致。

趋势已定。中国将如何行动?“汽车公社”认为:首先要在国内市场实现市场主导,实现市场平等;其次,实现技术和成本优势,实现技术和效率的输出,参与并部分主导全球汽车文明的普及和拓展。

“当前,汽车产业正面临百年一遇的大变革,这为中国汽车发展提供了前所未有的机遇,有变道超车的机会。”1月17日,前工业和信息化部部长苗伟说。

怀着“以市场换技术”的梦想,过去30年的残酷事实证明,我们被迫接受市场的转移,最终却无法实现技术上的权利平等。技术创新和全球经济环境的剧烈变化,汽车地缘和经济力量正在发生新的变化。

汽车是一个问题。

世界变得越来越混乱。高负债、高通胀预期以及全球生产和供应链的中断,不仅仅是疫情造成的,还有欧美对俄中发动的新冷战,这些都将成为2022年全球经济的不确定因素。

“如果这种情况持续下去,北京将建立以中国为中心的全球经济,美国在国际事务中的主导地位将会丧失。”随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)在亚太地区的正式实施,1月15日,一群共和党参议员致信总统拜登,发出警报呼吁。

拜登已经在行动了。“我完全不同意美国制造业的活力已经成为过去。美国制造业在二战时期是民主国家的弹药库,现在必须成为推动美国繁荣的引擎。”去年1月25日,刚刚宣誓就任美国总统的拜登周一签署了新的“购买美国货”行政命令,力推美国汽车国产化。

电气化也是磨刀霍霍。“汽车行业的未来是电动汽车,这是不可逆转的。现在,中国在这场竞争中遥遥领先。我们过去在研发上的投入比其他国家都多,中国只排第九。现在我们是第八,中国是世界第一!“去年5月18日,拜登直言不讳。

2021年,美国新能源汽车年销量达到65.6万辆,同比增长近100%,但与中国近350万辆的规模相比,这个速度似乎还不够快。

一开始我们都以为车只是个经济问题,结果发现是个问题。争夺电气化将被确定为中美科技经济冷战的新轨道。

美国政府的行动非常果断。在美国总统拜登1.75万亿美元的“重建更美好的未来”法案中,不仅将自行车的最高税收抵免从7500美元提高到12500美元,还将开放一系列限制,有望使美国的电动汽车普及率从去年的4.2%迅速突破10%。

不仅中美面临碰撞,电动汽车也正在成为大国经济技术竞争的新舞台。但在这场竞争中,中国借助政策引导、市场快速扩张和行业先锋企业,已经取得阶段性领先,美国凭借强大的科技实力和特斯拉的牵引效应,也将很快赶上。

这意味着,日德法这三个传统的老牌汽车制造大国,如果在未来三到五年内不能杀出一条血路,可能会在中美贸易战、科技脱钩的背景下被迫选边站。

受伤的人已经有同感了。面对法国《回声报》、德国《商报》、意大利《晚邮报》、西班牙《世界报》的采访,被迫追随电气化的唐唯实发出了罕见的愤怒和哀叹。中美汽车将引领电动化、智能化的未来,这也意味着包括法国、英国、瑞典在内的传统二线西方国家在新汽车时代的话语权更弱。

大国之间的博弈,说到底就是利益的平衡。汽车作为制造业皇冠上的明珠,一直是最重要的筹码。

2020年,中国电动汽车市场总量将领先全球,这不仅将改变第三次工业革命以来的发展趋势,也将动摇之前的地缘格局。

“如果美国继续封锁中国的尖端技术,那么我们必须做好最坏的打算!“2021年秋,重庆长安汽车总裁王军表示,按照长安的规划,任何顶层决策都要基于这个底线思维做出足够多的选项。

丰田一直将中日关系置于企业战略顶层设计之上,双方摇摆不定的关系成为名古屋决策者的绊脚石。

经济永远无法幸免。既是的延伸,也是对政绩的反作用。

从华盛顿共识到北京时间

“since蔡斯从一开始就考虑全球化问题。过去10年,最大的海外市场是澳大利亚和新西兰,欧洲、南美、中东和东南亚分别是第二至第五。”去年12月8日,副总裁、商用车事业部总经理蓝在大通全新的用户创造空间大厦展望未来。

好消息是,从今年1月1日开始,RCEP的正式推出将改变中国和亚太地区的经济生态。在零关税的推动下,整车产能将在亚洲重新分配,汽车零部件在成员国的流通成本将逐年降低,这将进一步优化亚洲汽车产业链。占RCEP经济总量近50%的中国将在这里建立稳固的经济大后方,这也意味着大通在传统强势市场澳新更为得心应手。

就在美国准备在墨西哥边境建一堵3米高的墙的时候,《RCEP》的签署实质性地推动了中日韩三国经济一体化的进程。“RCEP的签约不仅能保证日本本土制造能力的可持续性,还能降低三年内推动日本汽车产业进入中国和RCEP成员国的综合成本。”1月3日,日本财务省官员对日经BP表示乐观。

在下一个十年,变化将变得越来越剧烈。普京将在任期内完成前苏联势力范围的恢复,中国将在2030年前成为世界第一大经济体。在此经济基础上,以RCEP和一带一路为起点建立双赢的经济环境将是全球地缘格局和趋势。

在这种形势下,目前看似牢不可破的一切都会松散、混乱、破碎、重构,最终达到新的平衡。这也意味着,几个世纪以来,西方大国理所当然地认为自己是世界规范的制定者,通过华盛顿共识、布鲁塞尔效应等渠道对他国政策施加巨大影响的过去模式即将终结。

1月13日,欧洲对外关系委员会主任马克·伦纳德(Mark Leonard)认为,如果西方不再是规则的制定者,它会继续致力于维护基于规则的国际秩序吗?这将是未来二十年最引人入胜的问题之一。

有趣的是,中国抛弃了RCEP规则中所有美国式的“必须服从”霸王条款。这些令人窒息的规则都是奥巴马和美国试图强加给世界的。在RCEP,各国自由和平,风格清新,让东盟国家耳目一新。

2021年以来,技术脱钩和经济壁垒的讨论日益兴盛。所以,汽车产业的变化和趋势,一方面跟随技术进步和消费习惯的变化,必然服从中美尖锐对抗的现实。

显然,中国不会继续做规则的被动承担者。在智能汽车和新能源汽车提供的史诗性机遇中,智能驱动的新能源汽车产业革命、电池和芯片计算力驱动的动力源革命、传统汽车工业化转移为特征的汽车文明普及趋势,将主导年全球汽车产业的发展方向……e未来10年。

时代变了。中国在适应和创造新规则的同时,从一个被动的规则接受者变成了全球化的主要参与者。唯一不变的是改革开放。

这一次,中国决心不做旁观者!中国紧急启动“北京时间”。

自信的觉醒

这种自信源于2021年以来中国电气化市场领跑全球的驱动力,源于中国品牌全年出口翻番至200万辆的增长,源于中国品牌在中国市场份额争夺战中以44.4%的历史最高份额登顶。

2021年,中国汽车出口首次突破200万辆,同比增长101.1%,实现了近10年来徘徊在100万辆左右的突破,跻身世界主要汽车出口国行列。今年,总出口量预计将增长30%,达到260-270万辆。

2021年,中国品牌乘用车共销售954.3万辆,同比增长23.1%,占乘用车总销量的44.4%。能否在2022年超越50%,成为2022年中国汽车市场最大的期待。

2021年自主强者齐头并进,是去年车市最美的风景。2021年,吉利汽车以132.8万辆的销量超越SAIC大众,首次获得年度榜单第三名。距离排名第二的上汽通用只有一个月的时间。

这再次验证了一个事实,强大的市场一定会造就强大的本土化品牌。经历了20年的风风雨雨,中国本土品牌正在拉动汽车产业链进入集体觉醒的新时代。

2021年,长城汽车销量达到128.1万辆,同比增长15.2%;长安汽车也销售了超过120万辆中国品牌乘用车。沉寂数年的奇瑞汽车在2021年迎来全面爆发,累计销售96.19万辆,同比增长31.7%。

得益于新能源汽车的大幅增长,2021年比亚迪乘用车销量达到73.01万辆,同比增长75.4%;SAIC乘用车实现销量80.08万辆,同比增长21.72%。三家公司销售规模创历史新高,即将迈入“百万俱乐部”。

2021年的集体上涨趋势,让人思考2022年的表现。2022年,中国品牌将进一步蚕食现代、起亚、别克、雪佛兰品牌的传统份额,还将与大众、日系诸侯10-15万元的车型展开激战。

0

0

2022年,有望更进一步。从2019年之前的吉利与长城双雄争霸,到2020年长安+长城+吉利的争霸,再到2021年比亚迪的诞生,中国品牌进入了一个光明四强的新时代。

有梦想才有力量。2021年,在独立排名第一,行业排名第三之后,吉利提出了2022年165万辆的销量目标。这也意味着吉利今年的增速必须达到24%。2021年最佳球员比亚迪,期待后来居上。新一年近30万台未交付的DM-i订单,王传福有信心在2022年销量达到150万台。

长安汽车和长城汽车尚未公布2022年的销量目标,但根据长城激励体系2021年的目标,2021年和2022年的销量目标分别为149万辆和190万辆。已经在2021年“失信”的长城汽车,自然会随着市场而下移。

2

2

最难琢磨的是长安汽车。2021年销量走势前高后低,2022年有明显蓄势待发的意图。2022年长安汽车最大的亮点是对新能源的总攻,不仅包括旗下长安品牌的新能源,还包括华为合作的奥伊塔。此外,2020年和2021年表现良好的三大主力传统车UNi、长安和欧尚,显示了长安汽车2022年突破150万辆的意图。

汽车公社预测2022年吉利汽车胜算最大。经过三年的调整,吉利将以155-160万辆左右的销量继续领先。长安汽车和长城汽车预计2022年销量约为150万辆。由于产能和DM-i攻势,比亚迪2022年的销量将从2021年的73万辆激增至140万辆左右。

掰着指头算,包括吉利、长城、长安、比亚迪在内,将有四家国内汽车企业冲刺150万辆。谁将夺冠仍有悬念,但2022年上汽通用的第二名已经摇摇欲坠。

“这次我们爬上来了,就不下来了。”

如何定义未来汽车产业的中国使命?《汽车公社》依然认为有两步:一是在国内市场实现市场领先,实现市场平等;其次,实现技术和成本优势,实现技术和效率的输出,参与并部分主导全球汽车文明的普及和拓展。

3

3

汽车工业诞生140年来,无论是汽车的发明者梅赛德斯-奔驰,还是行业巨擘丰田汽车,都高度聚焦于西方经济大国和强国,传统的内燃机技术和汽车工业庞大的产业链,主要由技术垄断+寡头资本+全球化管理和输出驱动。这种产业结构与西方社会的经济和结构高度联系在一起。它诞生于德国,普及于美国,然后在日本完成精细化的产业分工和成本优化,通过技术垄断和价值掠夺实现了汽车产业的全球化进程。

中国是传统汽车市场的进口国,怀揣着“市场换技术”的梦想。过去30年的残酷事实证明,我们被迫接受了市场的转移,但最终却无法实现技术上的平权。技术创新和全球经济环境的剧烈变化,汽车地缘和经济力量正在发生新的变化。

在电动和智能汽车的新时代,主导规则将发生巨大变化。互联网公司、能源公司、科技公司,再加上传统汽车厂商,争夺市场顶点和技术平等,消费者将从以前的被动接受者变成行业的重要参与者和决策者,这与以前强势品牌主导的行业发展趋势完全不同。

4

4

“这次我们爬上去了,我们不会下来了。这一次一定比2015年SUV的冲击波更猛烈,因为这一次的攻击是用电池电控和智能核心技术!" 2021年12月14日,在比亚迪六边形大楼崭新的会议室里,王传福说。

电动和智能汽车的起点是特拉斯,但在中国政策的支持和消费者的热情下,电动汽车将在2020年开始实现全球增长的裂变。这一次,中国形成了集团优势。

相反,包括奔驰、大众、丰田在内的传统车企受到疫情的阻击,消费趋势变化迅速。大象转身,说起来容易做起来难。

虽然充满希望,但未来注定坎坷。目前电气化虽然有优势,但国内在智能化方面还有明显差距。在智能核心技术芯片方面,中国汽车级芯片约占全球汽车级芯片的30%,而国内保障水平不足10%;操作系统方面,目前使用的底层内核主要是Android、Linux和QNX,而Alios、斑马、鸿蒙系统等国产操作系统都处于起步阶段,还有很大差距。

5

5

“在上半年的新能源汽车产业和技术竞赛中,中国发挥出色。但我们应该清醒地认识到,我们与汽车强国的真正较量还在下半场。我们的芯片和操作系统有被‘卡脖子’的风险,我们必须为此做好准备。”1月17日,前工业和信息化部部长苗伟总是保持冷静和理性。

企业有清醒的认识。“芯片,我认为是未来智能芯的核心。”去年10月31日,在宁波龙湾,吉利汽车年轻的80后总裁甘(阿甘饰)立志要智能操控未来的密码和发动机。“吉利将在未来五年内在R&D投资1500亿元,并将进行全栈式的自我研究。第一是架构,第二是芯片,第三是操作系统。”

为了迎接即将到来的未来,汽车产业链也在不断重构。上游产业链延伸至动力电池技术和智能科技产业,下游产业链延伸至终端消费市场的用户全生命周期服务、充电服务、电池回收等业务。核心技术、销售、售后市场、新服务将是最重要的价值增长点。

6

6

1月17日,迪斯表示,2030年左右,大众的主要利润将来自软件、自动驾驶和出行服务,三者之和将超过汽车的销售收入。

去年我们在《2021∣格局与趋势(上):中美将有一战》中判断,科技公司和初创企业的加入,智能技术和新能源技术的突破,将一举突破传统汽车厂商136年的丰厚积累,市场堡垒将被技术平等取代。

今年,结果正在发生。时间是沉默的,但最终会回答一切!2021年最佳球员比亚迪,期待后来居上。新一年近30万台未交付的DM-i订单,王传福有信心在2022年销量达到150万台。

长安汽车和长城汽车尚未公布2022年的销量目标,但根据长城激励体系2021年的目标,2021年和2022年的销量目标分别为149万辆和190万辆。已经在2021年“失信”的长城汽车,自然会随着市场而下移。

2

2

最难琢磨的是长安汽车。2021年销量走势前高后低,2022年有明显蓄势待发的意图。2022年长安汽车最大的亮点是对新能源的总攻,不仅包括旗下长安品牌的新能源,还包括华为合作的奥伊塔。此外,2020年和2021年表现良好的三大主力传统车UNi、长安和欧尚,显示了长安汽车2022年突破150万辆的意图。

汽车公社预测2022年吉利汽车胜算最大。经过三年的调整,吉利将以155-160万辆左右的销量继续领先。长安汽车和长城汽车预计2022年销量约为150万辆。由于产能和DM-i攻势,比亚迪2022年的销量将从2021年的73万辆激增至140万辆左右。

掰着指头算,包括吉利、长城、长安、比亚迪在内,将有四家国内汽车企业冲刺150万辆。谁将夺冠仍有悬念,但2022年上汽通用的第二名已经摇摇欲坠。

“这次我们爬上来了,就不下来了。”

如何定义未来汽车产业的中国使命?《汽车公社》依然认为有两步:一是在国内市场实现市场领先,实现市场平等;其次,实现技术和成本优势,实现技术和效率的输出,参与并部分主导全球汽车文明的普及和拓展。

3

3

汽车工业诞生140年来,无论是汽车的发明者梅赛德斯-奔驰,还是行业巨擘丰田汽车,都高度聚焦于西方经济大国和强国,传统的内燃机技术和汽车工业庞大的产业链,主要由技术垄断+寡头资本+全球化管理和输出驱动。这种产业结构与西方社会的经济和结构高度联系在一起。它诞生于德国,普及于美国,然后在日本完成精细化的产业分工和成本优化,通过技术垄断和价值掠夺实现了汽车产业的全球化进程。

中国是传统汽车市场的进口国,怀揣着“市场换技术”的梦想。过去30年的残酷事实证明,我们被迫接受了市场转移,但最终却无法在技术上实现权利平等。技术创新和全球经济环境的剧烈变化,汽车地缘和经济力量正在发生新的变化。

在电动和智能汽车的新时代,主导规则将发生巨大变化。互联网公司、能源公司、科技公司,再加上传统汽车厂商,争夺市场顶点和技术平等,消费者将从以前的被动接受者变成行业的重要参与者和决策者,这与以前强势品牌主导的行业发展趋势完全不同。

4

4

“这次我们爬上去了,我们不会下来了。这一次一定比2015年SUV的冲击波更猛烈,因为这一次的攻击是用电池电控和智能核心技术!" 2021年12月14日,在比亚迪六边形大楼崭新的会议室里,王传福说。

电动和智能汽车的起点是特拉斯,但在中国政策的支持和消费者的热情下,电动汽车将在2020年开始实现全球增长的裂变。这一次,中国形成了集团优势。

相反,包括奔驰、大众、丰田在内的传统车企受到疫情的阻击,消费趋势变化迅速。大象转身,说起来容易做起来难。

虽然充满希望,但未来注定坎坷。目前电气化虽然有优势,但国内在智能化方面还有明显差距。在智能核心技术芯片方面,中国汽车级芯片约占全球汽车级芯片的30%,而国内保障水平不足10%;操作系统方面,目前使用的底层内核主要是Android、Linux和QNX,而Alios、斑马、鸿蒙系统等国产操作系统都处于起步阶段,还有很大差距。

5

5

“在上半年的新能源汽车产业和技术竞赛中,中国发挥出色。但我们应该清醒地认识到,我们与汽车强国的真正较量还在下半场。我们的芯片和操作系统有被‘卡脖子’的风险,我们必须为此做好准备。”1月17日,前工业和信息化部部长苗伟总是保持冷静和理性。

企业有清醒的认识。“芯片,我认为是未来智能芯的核心。”去年10月31日,在宁波龙湾,吉利汽车年轻的80后总裁甘(阿甘饰)立志要智能操控未来的密码和发动机。“吉利将在未来五年内在R&D投资1500亿元,并将进行全栈式的自我研究。第一是架构,第二是芯片,第三是操作系统。”

为了迎接即将到来的未来,汽车产业链也在不断重构。上游产业链延伸至动力电池技术和智能科技产业,下游产业链延伸至终端消费市场的用户全生命周期服务、充电服务、电池回收等业务。核心技术、销售、售后市场、新服务将是最重要的价值增长点。

6

6

1月17日,迪斯表示,2030年左右,大众的主要利润将来自软件、自动驾驶和出行服务,三者之和将超过汽车的销售收入。

去年我们在《2021∣格局与趋势(上):中美将有一战》中判断,科技公司和初创企业的加入,智能技术和新能源技术的突破,将一举突破传统汽车厂商136年的丰厚积累,市场堡垒将被技术平等取代。

今年,结果正在发生。时间是沉默的,但最终会回答一切!

1月20日,广汽丰田发布2021年销量,在疫情反复、芯片短缺的冲击下,广汽丰田克服重重困难,2021年以840396台的销量收官,同比增长11,再创历史新高,连续9年实现销量正增长。

1900/1/1 0:00:002022年1月25日上午,全球领先的液体和粉末涂料供应商艾仕得涂料系统NYSEAXTA与东来涂料技术上海股份有限公司“东来技术”在艾仕得上海总部,

1900/1/1 0:00:00近日,高合汽车官方宣布,2022年1月27日2月10日,所有高合车主及授权用车人所使用的HiPhiX,通过高合HiPhiApp及高合充电微信小程序扫码充电,

1900/1/1 0:00:00过去一年,与小鹏、理想接连位于港股实现“双重主要上市”,筹得足够可观的资金用于研发、公司运营、销售渠道搭建不同的是,曾经率先位于纽交所敲钟的蔚来,却成为了落后的存在。

1900/1/1 0:00:001、特斯拉公布2021年第四季度及全年财报、新车计划等1月27日消息,特斯拉公布第四季度及2021年财报,受全球和中国市场的电动车爆发影响,特斯拉财报多项指标均超出华尔街预期。

1900/1/1 0:00:00近段时间,“元宇宙”概念越来越火,脸书直接将Facebook改名为Meta;英伟达发布会上出场了十几秒的“数字替身”;微软在Inspire全球合作伙伴大会上宣布了企业元宇宙解决方案;

1900/1/1 0:00:00