“现阶段,纯电动汽车和电池技术快速发展后,充换电成为产业发展的短板。”这是中国电动汽车充电基础设施推进联盟理事长董阳近年来不止一次公开表达的观点。

回顾2021年十一假期,高速公路服务区电动车因为充电大排长龙而深入人心,使得很多电动车转向消费者购买燃油车。公开调研信息显示,充电不方便、续航里程短已经成为困扰每一位消费者购买电动车的痛点。

在此背景下,今年以来,广汽爱安、Xpeng汽车相继宣布充电5分钟,续航200公里,以此打破消费者对电动车充电和续航的焦虑。涉及的技术无一例外都与800V平台有关。

800V是什么?

根据“启用快速充电:一项技术差距评估”进行了一项实验:在525英里(约845公里)的旅程中,一辆普通燃油车只需加油一次,耗时8小时23分钟;一辆续航200英里(约322公里)的50kW直充电动车需要充电四次,每次充电需要40分钟,行程需要10小时48分钟。一辆续航300英里(约483公里)、120kW的直充式电动汽车需要充电一次,每次充电需要68分钟,行程需要9小时16分钟。续航300英里(约483公里)、400kW的直充电动车,一次充电只需要23分钟,行程总共需要8小时31分钟,所以整体时间并没有损失。

要知道,想要增加功率,只有两种方法可以增加电流或者电压。电流的增大会给充电、电缆以及动力电池的核心部件带来热量损失。显然这不是一个好的解决办法,高压成为了首选。

同等功率下,800V平台电流比400V平台减半,体现了实车带来的变化,如电池组充电热量降低、成本低、重量轻、EMC干扰降低、效率和续航能力提升,让充充电体验无限接近燃油车加油。

基于此,高院士在多个场合呼吁,要解决充电的后顾之忧,需要更强大的快充技术,超级快充是大势所趋,行业需要推动电动汽车采用800V甚至更高电压的平台架构。

其实早在两年前,保时捷Taycan就上了800V电压平台,随后奥迪、贾尼丝等众多豪华品牌电动车宣布跟进。

在此背景下,业内人士认为,缩短充电时间是当前电动汽车升级的核心诉求之一。国内外汽车厂商争相布局800V快充,短期内将在高端车中占得先机,形成差异化竞争力。

图片来源:Xpeng Motors

体现在行业内,2021年以来,比亚迪、氪、东风、广汽爱安、北汽极狐、长安、长城、Xpeng汽车、李等多家车企相继发布了800V平台架构或规划。其中,首款国产800V碳化硅平台小鹏G9将于今年上市,从而正式开启中国800V架构元年。

Boost不是简单的数字替代。

从字面上看,400V升800V高压平台只是换了个数字,提高了整车电压,但涉及到技术开发和应用,却是一个“牵一发而动全身”的系统工程。

电压平台的上升意味着核心三大动力系统,空调压缩机、DCDC(直流变压器)、OBC(车载充电器)等部件需要在800V甚至更高电压下正常工作。相关部件的重新开发、电池模块安全性的提高、半导体器件电路的改变都会带来一个又一个的困难。

“受限于800V高压充电设备和车载高压元件的影响,还是要兼容400V充电方案。电驱动增压和新DCDC两种方案有望率先推广应用。”盖世汽车研究院高级分析师这样认为。

以保时捷Taycan为例,动力电池、电驱动、高压PTC都支持800V高压平台,其他还是传统的供电平台。此外,为了兼容市面上的主流充电桩,增加了400V开关800V升压充电装置。

图片来源:保时捷

着眼于电驱动的发展趋势,随着对行驶里程的要求越来越高,同时为了避免能源、动力和成本的浪费,驱动系统的效率会越来越高。从整车来看,未来的电驱动部件会变得更小、更轻、更安静、更高效、成本更低,而800V高压电驱动恰好契合了这一点。

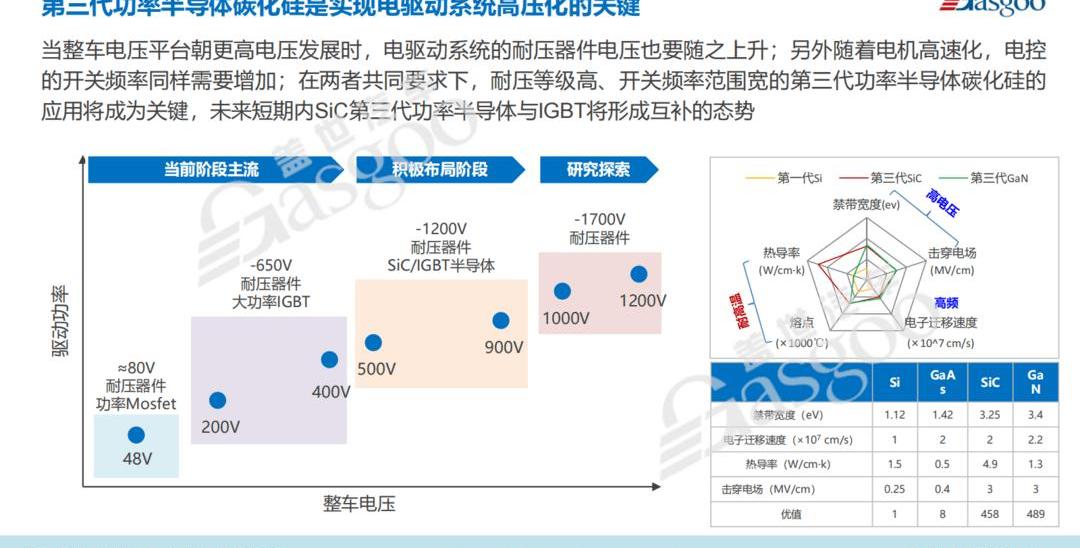

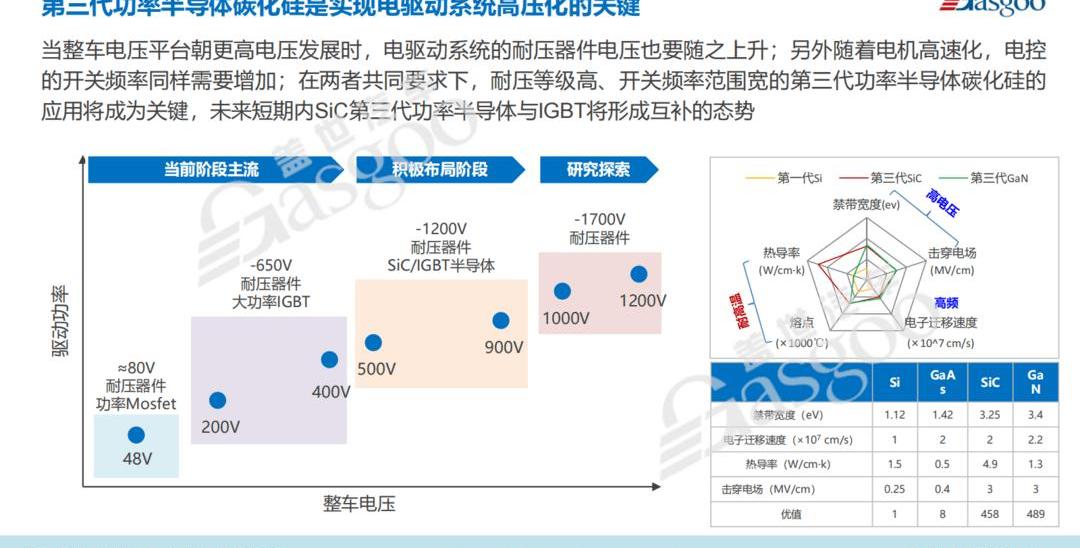

正如开头提到的……ng,400V升800V高压平台不是简单的数字替代。上述分析师指出,当车辆电压平台向更高电压发展时,电驱动系统的耐压装置电压也会上升;另外,随着电机的高速化,电控的开关频率也需要提高。在两者的共同要求下,具有高耐压水平和宽开关频率范围的第三代功率半导体碳化硅的应用将成为关键。

以ZF将于今年年底在杭厂生产的800V三合一电传动系统为例。与第一代400 V硅基电驱动相比,重量减轻25%,性能和效率分别提高33%和11%。

ZF 800V三合一电驱动总成;图片来源:ZF

虽然技术不错,但要实现普遍落地还有很多挑战,第一个就是成本。目前碳化硅的成本比硅基IGBT高3-5倍,这也是为什么只有高端机型采用800V高压系统的重要原因。

“随着SiC Mosfet的应用,其通态功耗从22W降低到10W对于硅基IGBT;开关损耗比硅基IGBT低74%,将带来约10%-15%的电池寿命提升。“分析师认为,在保持续航里程的同时,通过降低电池消耗,可以延长续航里程或降低成本。同时得益于SiC的耐高温性能,可以进一步优化冷却系统,从而弥补目前SiC增加的成本差异。此外,随着未来SiC应用规模的扩大,其成本也将迅速降低,从而进入更大的低端汽车市场。

但要知道,成本只是电驱助力过程中的诸多问题之一。

为了进一步提高电机的功率密度和速度,已经成为行业的发展趋势。目前18000转已经逐渐量产,未来还会进一步发展到20000转甚至更高。而高速电机会对散热、承载强度、高效率、密封、NVH提出更高的要求。

针对散热问题,传统的水冷机壳已经逐渐难以满足需求,因此越来越多的企业加大了对油冷电机的研发。比如华为目前正在应用的油冷电驱动产品。内部定子、转子、减速器采用油冷方案,外壳采用水冷散热,冷却油和冷却水通过换热器换热,更好的实现冷却性能。

OEM和第三方供应商共生

在未来,汽车电驱动的发展是必然趋势,也正是由于电驱动技术的重要性及其乐观的市场前景,近年来越来越多的企业将目光投向了这一领域。据中国汽车技术研究中心统计,到2020年底,我国新能源汽车电驱动相关供应商将超过200家。

但是,如果我们仔细观察它的玩家结构,我们会发现,OEM垂直整合仍然占据主要的市场份额。盖世汽车研究院数据显示,2022年前5个月,头电驱动系统配套企业中,福迪动力和特斯拉位居前两位,联合魏冉动力等整车厂占比近一半。

以800V高压驱动系统为重点,首批产品的生产时间与800V架构的新车基本一致。

除了上面提到的ZF,博世、舍弗勒、博格华纳、威派科技等国际零部件巨头,以及华为、汇川科技、振渠科技、方正电机等国内头部企业,都已经开始或完成了800V电驱动相关产品的研发。其中,ZF、汇川、方正、臻曲等相关产品将于2022年量产,其余产品将于2023年上市。

这意味着后年将是中国汽车市场800V电驱动年。

基于主机厂的垂直整合能力和第三方独立供应商在800V电驱动领域的斗争,与垄断的市场结构相比,共存共赢可能是未来的主流趋势。

“电力驱动系统的技术更复杂。我们相信会和有一定垂直整合能力的OEM厂商有更多的协同,然后形成更高的相互依赖,从而一直共存。”ZF电驱动技术事业部亚太区总裁陈震在接受盖世汽车采访时表示。

事实上,无论是OEM还是第三方独立供应商,在电驱动研发方面都有其独特的优势。前者是具有丰富的整车或零部件R&D和制造经验,电机的电气控制能与整车的设计和生产实现良好的同步和匹配;后者在于其强大的研发、创新实力和电机控制量产经验。

但面对新能源电驱动这种资金密集、技术密集的行业,技术更新迭代快,需要保持高额的资金投入,才能保持技术和产品质量的领先地位。面对800V平台带来的扁线电机、油冷电机、高速电机、高压碳化硅电机等新技术的开发应用,需要高额的资金、人力、物力。

这包括生产线更新带来的投资,需要足够高的产能利用率才能实现相关费用的摊销。在此背景下,对于产销量尚未成为头部规模的主机厂来说,有望释放更多份额给第三方供应商。

基于此,当被问及如何应对代工的垂直整合和本土企业的崛起时,陈震坦言,“我们把它作为推动我们进步的动力。对于ZF这样的跨国企业,一定要加强本土化的投入,包括R&D资源和供应链。”

另一外资巨头舍弗勒则选择在2021年底与振渠科技(上海)有限公司签署投资及战略合作协议,凭借其在新能源汽车动力总成、电机控制器、功率半导体等领域的技术优势,共同开发包括800V碳化硅桥在内的电驱动总成产品,并计划于2023年开始第一个试点项目的量产。

舍弗勒大中华区汽车技术事业部总裁陈博士(左)与振趣科技创始人兼总经理博士(右)签署合作协议;图片来源:舍弗勒

行业数据显示,未来两年是代工品牌上行的最佳时间窗口,高端机型密集推出,军备竞赛开始。根据各车企的规划,今年国内市场800V高压平台车型将逐步上市,2023年将密集上市。到2030年,800V平台架构将成为主导技术。可以预见的是,市场空间足够大,高压电驱动相关企业也在加速布局。定点、量产、合作、整合的新闻今年会高频出现。“现阶段,纯电动汽车和电池技术快速发展后,充换电成为产业发展的短板。”这是中国电动汽车充电基础设施推进联盟理事长董阳近年来不止一次公开表达的观点。

回顾2021年十一假期,高速公路服务区电动车因为充电大排长龙而深入人心,使得很多电动车转向消费者购买燃油车。公开调研信息显示,充电不方便、续航里程短已经成为困扰每一位消费者购买电动车的痛点。

在此背景下,今年以来,广汽爱安、Xpeng汽车相继宣布充电5分钟,续航200公里,以此打破消费者对电动车充电和续航的焦虑。涉及的技术无一例外都与800V平台有关。

800V是什么?

根据“启用快速充电:一项技术差距评估”进行了一项实验:在525英里(约845公里)的旅程中,一辆普通燃油车只需加油一次,耗时8小时23分钟;一辆续航200英里(约322公里)的50kW直充电动车需要充电四次,每次充电需要40分钟,行程需要10小时48分钟。一辆续航300英里(约483公里)、120kW的直充式电动汽车需要充电一次,每次充电需要68分钟,行程需要9小时16分钟。续航300英里(约483公里)、400kW的直充电动车,一次充电只需要23分钟,行程总共需要8小时31分钟,所以整体时间并没有损失。

要知道,想要增加功率,只有两种方法可以增加电流或者电压。电流的增大会给充电、电缆以及动力电池的核心部件带来热量损失。显然这不是一个好的解决办法,高压成为了首选。

同等功率下,800V平台电流比400V平台减半,体现了实车带来的变化,如电池组充电热量降低、成本低、重量轻、EMC干扰降低、效率和续航能力提升,让充充电体验无限接近燃油车加油。

基于此,高院士在多个场合呼吁,要解决充电的后顾之忧,需要更强大的快充技术,超级快充是大势所趋,行业需要推动电动汽车采用800V甚至更高电压的平台架构。

其实早在两年前,保时捷Taycan就上了800V电压平台,随后奥迪、贾尼丝等众多豪华品牌电动车宣布跟进。

在此背景下,业内人士认为,缩短充电时间是当前电动汽车升级的核心诉求之一。国内外汽车厂商争相布局800V快充,短期内将在高端车中占得先机,形成差异化竞争力。

图片来源:Xpeng Motors

体现在行业内,2021年以来,比亚迪、氪、东风、广汽爱安、北汽极狐、长安、长城、Xpeng汽车、李等多家车企相继发布了800V平台架构或规划。其中,首款国产800V碳化硅平台小鹏G9将于今年上市,从而正式开启中国800V架构元年。

Boost不是简单的数字替代。

从字面上看,400V升800V高压平台只是换了个数字,提高了整车电压,但涉及到技术开发和应用,却是一个“牵一发而动全身”的系统工程。

电压平台的上升意味着核心三大动力系统,空调压缩机、DCDC(直流变压器)、OBC(车载充电器)等部件需要在800V甚至更高电压下正常工作。相关部件的重新开发、电池模块安全性的提高、半导体器件电路的改变都会带来一个又一个的困难。

“受限于800V高压充电设备和车载高压元件的影响,还是要兼容400V充电方案。电驱动增压和新DCDC两种方案有望率先推广应用。”盖世汽车研究院高级分析师这样认为。

以保时捷Taycan为例,动力电池、电驱动、高压PTC都支持800V高压平台,其他还是传统的供电平台。此外,为了兼容市面上的主流充电桩,增加了400V开关800V升压充电装置。

图片来源:保时捷

着眼于电驱动的发展趋势,随着对行驶里程的要求越来越高,同时为了避免能源、动力和成本的浪费,驱动系统的效率会越来越高。从整车来看,未来的电驱动部件会变得更小、更轻、更安静、更高效、成本更低,而800V高压电驱动恰好契合了这一点。

正如开头提到的……ng,400V升800V高压平台不是简单的数字替代。上述分析师指出,当车辆电压平台向更高电压发展时,电驱动系统的耐压装置电压也会上升;另外,随着电机的高速化,电控的开关频率也需要提高。在两者的共同要求下,具有高耐压水平和宽开关频率范围的第三代功率半导体碳化硅的应用将成为关键。

以ZF将于今年年底在杭厂生产的800V三合一电传动系统为例。与第一代400 V硅基电驱动相比,重量减轻25%,性能和效率分别提高33%和11%。

ZF 800V三合一电驱动总成;图片来源:ZF

虽然技术不错,但要实现普遍落地还有很多挑战,第一个就是成本。目前碳化硅的成本比硅基IGBT高3-5倍,这也是为什么只有高端机型采用800V高压系统的重要原因。

“随着SiC Mosfet的应用,其通态功耗从22W降低到10W对于硅基IGBT;开关损耗比硅基IGBT低74%,将带来约10%-15%的电池寿命提升。“分析师认为,在保持续航里程的同时,通过降低电池消耗,可以延长续航里程或降低成本。同时得益于SiC的耐高温性能,可以进一步优化冷却系统,从而弥补目前SiC增加的成本差异。此外,随着未来SiC应用规模的扩大,其成本也将迅速降低,从而进入更大的低端汽车市场。

但要知道,成本只是电驱助力过程中的诸多问题之一。

为了进一步提高电机的功率密度和速度,已经成为行业的发展趋势。目前18000转已经逐渐量产,未来还会进一步发展到20000转甚至更高。而高速电机会对散热、承载强度、高效率、密封、NVH提出更高的要求。

针对散热问题,传统的水冷机壳已经逐渐难以满足需求,因此越来越多的企业加大了对油冷电机的研发。比如华为目前正在应用的油冷电驱动产品。内部定子、转子、减速器采用油冷方案,外壳采用水冷散热,冷却油和冷却水通过换热器换热,更好的实现冷却性能。

OEM和第三方供应商共生

在未来,汽车电驱动的发展是必然趋势,也正是由于电驱动技术的重要性及其乐观的市场前景,近年来越来越多的企业将目光投向了这一领域。据中国汽车技术研究中心统计,到2020年底,我国新能源汽车电驱动相关供应商将超过200家。

但是,如果我们仔细观察它的玩家结构,我们会发现,OEM垂直整合仍然占据主要的市场份额。盖世汽车研究院数据显示,2022年前5个月,头电驱动系统配套企业中,福迪动力和特斯拉位居前两位,联合魏冉动力等整车厂占比近一半。

以800V高压驱动系统为重点,首批产品的生产时间与800V架构的新车基本一致。

除了上面提到的ZF,博世、舍弗勒、博格华纳、威派科技等国际零部件巨头,以及华为、汇川科技、振渠科技、方正电机等国内头部企业,都已经开始或完成了800V电驱动相关产品的研发。其中,ZF、汇川、方正、臻曲等相关产品将于2022年量产,其余产品将于2023年上市。

这意味着后年将是中国汽车市场800V电驱动年。

基于主机厂的垂直整合能力和第三方独立供应商在800V电驱动领域的斗争,与垄断的市场结构相比,共存共赢可能是未来的主流趋势。

“电力驱动系统的技术更复杂。我们相信会和有一定垂直整合能力的OEM厂商有更多的协同,然后形成更高的相互依赖,从而一直共存。”ZF电驱动技术事业部亚太区总裁陈震在接受盖世汽车采访时表示。

事实上,无论是OEM还是第三方独立供应商,在电驱动研发方面都有其独特的优势。前者是具有丰富的整车或零部件R&D和制造经验,电机的电气控制能与整车的设计和生产实现良好的同步和匹配;后者在于其强大的研发、创新实力和电机控制量产经验。

但面对新能源电驱动这种资金密集、技术密集的行业,技术更新迭代快,需要保持高额的资金投入,才能保持技术和产品质量的领先地位。面对800V平台带来的扁线电机、油冷电机、高速电机、高压碳化硅电机等新技术的开发应用,需要高额的资金、人力、物力。

这包括生产线更新带来的投资,需要足够高的产能利用率才能实现相关费用的摊销。在此背景下,对于产销量尚未成为头部规模的主机厂来说,有望释放更多份额给第三方供应商。

基于此,当被问及如何应对代工的垂直整合和本土企业的崛起时,陈震坦言,“我们把它作为推动我们进步的动力。对于ZF这样的跨国企业,一定要加强本土化的投入,包括R&D资源和供应链。”

另一外资巨头舍弗勒则选择在2021年底与振渠科技(上海)有限公司签署投资及战略合作协议,凭借其在新能源汽车动力总成、电机控制器、功率半导体等领域的技术优势,共同开发包括800V碳化硅桥在内的电驱动总成产品,并计划于2023年开始第一个试点项目的量产。

舍弗勒大中华区汽车技术事业部总裁陈博士(左)与振趣科技创始人兼总经理博士(右)签署合作协议;图片来源:舍弗勒

行业数据显示,未来两年是代工品牌上行的最佳时间窗口,高端机型密集推出,军备竞赛开始。根据各车企的规划,今年国内市场800V高压平台车型将逐步上市,2023年将密集上市。到2030年,800V平台架构将成为主导技术。可以预见的是,市场空间足够大,高压电驱动相关企业也在加速布局。定点、量产、合作、整合的新闻今年会高频出现。

7月28日,据中央纪委国家监委网站消息,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法,目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

1900/1/1 0:00:00近期,保隆科技空气悬架控制器(ECU)研发成功,并获得2家车企定点,进一步完善了空气悬架系统的产品链,实现了从感知、控制、执行的完整产品方案,巩固了保隆科技在空悬领域的领先地位。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯7月27日,西班牙光纤POF通信芯片和模块开发商KDPOF开发并验证了首个用于车辆光千兆连接的1000BASERHSFP模块。

1900/1/1 0:00:001、哪吒S将于7月31日上市7月27日,合众汽车张勇宣布哪吒S将于7月31日上市发售。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,苹果已聘请了在兰博基尼工作了20年的资深员工LuigiTaraborrelli,为其自动驾驶电动汽车项目工作。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯7月27日,梅赛德斯奔驰集团公布了第二季度财报。

1900/1/1 0:00:00