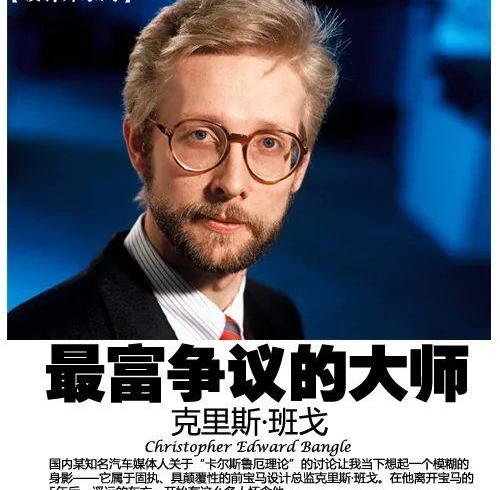

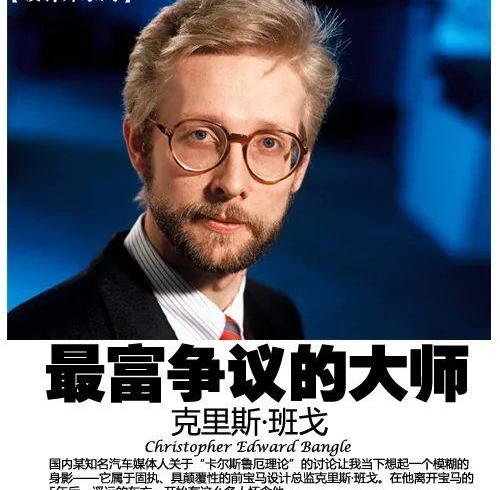

“传说有一位艺术家曾经爱上了他的雕塑,最后用一个吻拯救了它。这是我的工作——赋予汽车生命。”这是克里斯·邦格(chris bangle)曾经在一本杂志的一次谈话后说的话。

十年前,对汽车之家还充满激情的李想,应该对这种固执的、颠覆性的汽车设计理念有所尊重。那时候汽车之家还是会发表汽车设计师传记等一系列文章,在回忆或憧憬中讲述传奇设计师的故事。

10年后,理想L9、L8、L7发布后,李想可能拥有的崇敬早已不复存在。毕竟,理想L系列“玩偶”的设计风格很难让人联想到“赋予汽车生命”的浪漫设计理念。现在,在商人或者产品经理眼里,除了效率第一,什么都没有。

“没有娃娃”

国庆前夕,突然接替李ONE的L8与L7一起上市,是“多一件事”的意外理想。两款车型均推出Pro和Max版本,L8售价分别为35.98万元和39.98万元。大五座SUV L7的价格区间定在33.98万~ 37.98万元。

“以前从未有过这样的车,”李在新闻发布会上介绍L8的功能时信誓旦旦地说。是什么让三个月前发布的理想L9如此尴尬?你对半小时后会以「惊喜」出现的理想L7有何感想?

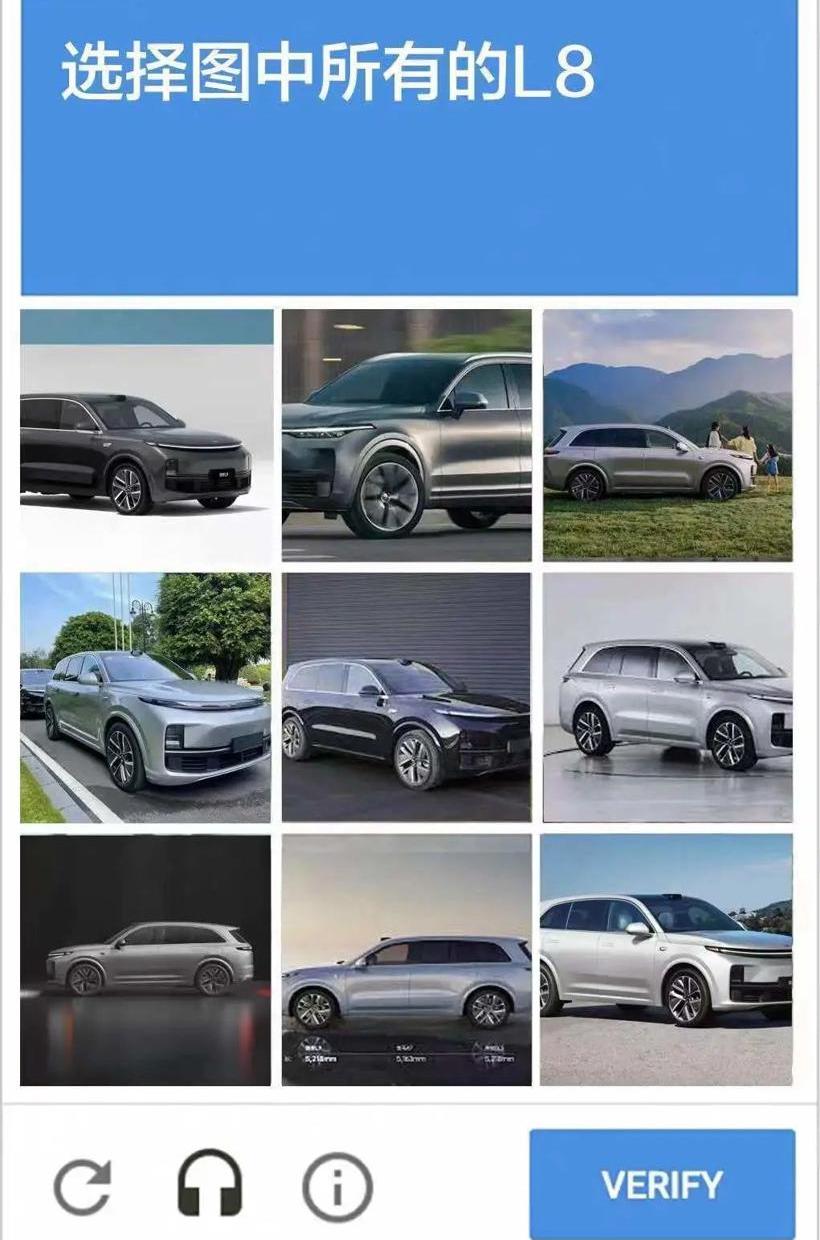

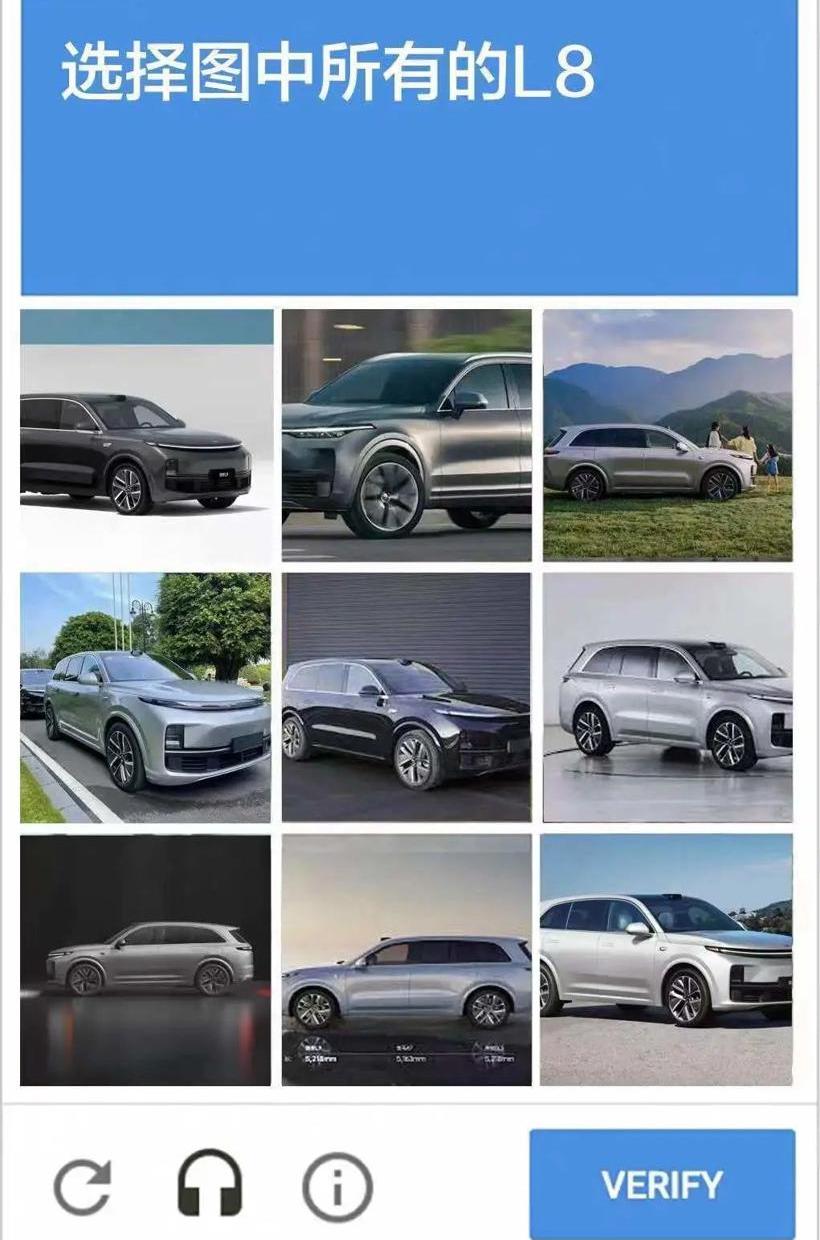

这三款相隔仅三个月的车型,在造型设计、功能配置、智能驾驶解决方案上都惊人的相似。人偶般的设计思路,仿佛撕碎了近年来业内反复解构的“个性分化”,踩在脚底。

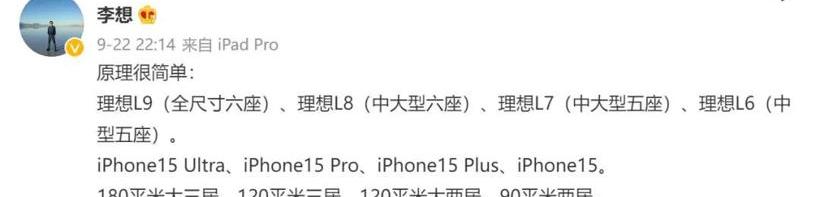

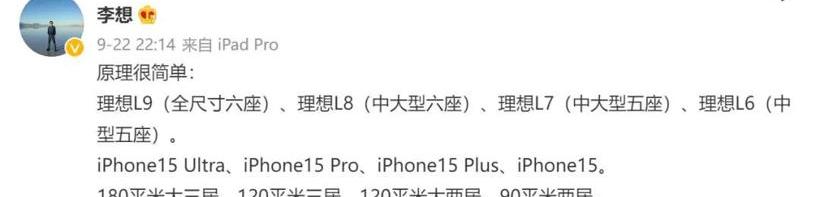

李大概也知道,用户一时半会儿很难理解这样一个类似的产品矩阵。所以在发布之初,他就把理想的L9、L8、L7、L6组成的产品序列比作iPhone15 Ultra、iPhone15 Pro、iPhone15 Plus、iPhone15。

如果换成房产,对应的是180平米大三居,120平米三居,120平米大两居,90平米两居,试图从消费认知上区分三者。

抛开这样类比的合理性不谈,李想的“如意算盘”似乎也未能得到市场认可。理想L8和L7上市后,市场更多的是以“理想L8是L9的低配版,L7是L8的五座版”的自主认知来区分。

三者之间模糊的产品定位,必然让“割韭菜”的质疑再次甚嚣尘上。产品定位重叠的风险一目了然,即受众用户相互重叠,产品矩阵上下挤压,最终陷入无休止的内耗,这对于“2025年实现160万销量”的理想来说绝对不是好消息。

但李主任不管,也没办法。

我不在乎,因为理想目前的第一个意义似乎就是把理想L9的经验快速复制到下沉市场,从而快速抢占有限的市场空间。“淘娃”不仅可以降低全新产品的试错风险,还可以通过提高推广率获得规模化效益,降低制造成本。

说白了,L8上市当天,李想差点把急着提升单车利润的想法抹在脸上。事实上,今年第二季度,理想毛利其实已经达到21.5%,横向比较仅次于特斯拉。

但在李想的计划中,企业的最终目标是将毛利率控制在25%。如何完成?无非是在产品结构、供应链体系、内部资源整合上“下功夫”。

什么都做不了,因为理想本身的品牌积淀不深,需要补课的地方太多。技术能力的提升、渠道体系的补充、服务体系的建设、能量补充机制的完善等一系列问题都会一一浮现。

有限的资源无法支持“多线程c……”的理想bat”并在短时间内开发出各种有特色的机型,这就需要使用“娃娃”的产品策略。

有人会认为,理想的L系列产品虽然在产品本身上有很多相似之处,但在产品逻辑、用户定位、系统工程等方面仍然保持了李ONE的高水准,这是其抢占市场的核心动力。

正如何在理想L9上市时在社交平台上指出的,“在激烈的竞争中,全球化的市场,非快消品行业,2C无保护的领域,哪个好的产品能通过精准的定位获得中长期的优势或壁垒。”

是的,“淘娃”的另一大风险是,理想无法在纷繁复杂的市场探索中获得真正的品牌沉淀。在“堆砌材料”的骂声中,理想从来都不是不可替代的。

目前理想的L系列车型在技术体系、制造、售后服务等方面还没有构建起自己的品牌护城河。所谓的精准定位,其实更像是削弱BUFF。你可以这样定位,我可以以后再做。

更何况,当理想硬生生抛弃李ONE,创造理想L8、L7的时候,其实很大程度上说明了在“爸爸”模式的定位下,理想对自身产品价值的深度探索和发掘已经到了瓶颈期。

一旦像文杰、小鹏等众多虎视眈眈的传统新势力迅速跟进,闯入理想的产品定位圈,他们引以为傲的技术路线和生存土壤将在瞬间四面楚歌。

在发布会上,李想反复强调理想的百亿R&D投资和R&D成果,从碳化硅功率芯片到自研视觉算法,试图扭转理想技术“追赶者”的形象,从而重塑品牌知名度,打造防御力量。

然而,R&D领域的这场斗争与理想L系列的发展道路有着根本的不同。后者可以通过产品策略、用户定位、成本控制等因素实现市场化运作,但前者没有捷径可走,只能苦战,专心做R&D,试错成本巨大。

换句话说,R&D的时间障碍不容易被打破。一旦在软硬件领域技术缺位,就很难形成有效的“核心优势”。失去的不仅仅是市场机会和溢价回报,还有无可争议的智能未来。

理想和用户,站在了对立面?

霍尼韦尔前董事长高德威在《长寿》中说,“对于未来的布局,你能赢;为当下而努力,你才能活下去;如果你活在当下而不考虑未来,你将来可能活得不好。"

对于长远主义,虽然时代浪潮中的每个人都有自己的答案,但大多都逃不过“以用户为中心,通过技术创新驱动企业发展”的座右铭。

“以用户为中心”,短短六个字,说起来容易,却考验着企业价值链的各个环节。从思维逻辑到组织架构,从产品布局到服务理念,都需要发生颠覆性的变化。无论这种改变有多痛苦,各大势力都是渴望的,因为大家都知道,只有掌握了用户,才能掌握自己的命运。

“创造移动家园,创造幸福家园”是一个理想的企业愿景。但从最近的实际行动来看,理想并没有把用户当成“家人”,而是在企业的战略布局上与“自家人”背道而驰。

上个月初,刚刚提到李ONE的车主,突然听说李ONE即将停产,优惠2万元。面对全面升级的替代产品L8,人们愤怒不满,跑到大街上拉起横幅,指责李虚假宣传,隐瞒消费者,割消费者“韭菜”。

Ideal L8和L7发布后,很多Ideal L9的用户也在抱怨,昂贵的L9在背刺中被L8和L7加入了。于是,一位理想中的L9车主抱怨,“多花几万元,只买了一个138mm的垂直空间和一个大有机发光二极管屏”。

类似的问题其实早在去年2021款李ONE上市的时候就出现了。当时,不少2020 Li ONE车主也聚集在李想的社交媒体下,“声讨”隐瞒产品、大幅升级迭代的想法,损害了老车主的权益。

这也是理想“娃娃”背后折射出的核心风险,即在混乱的产品迭代中,企业无意中让品牌和用户陷入了信任危机。谁能保证理想的下一代产品推出后,今天的理想L8和L7不会像李一个人一样被无情地抛弃在那堆旧纸里?

不仅如此,由于产品开发周期大大缩短,理想的相关产品也在一定程度上被质疑是否存在产品缺陷。从李ONE的“断轴”事件,到发动机的“啸叫”问题,再到理想L9的“挂裂”,企业与消费者之间的不信任无疑进一步加剧。

“汽车还是有自己的周期。我们觉得自己的进步已经很慢了,我们的老车主也会觉得进步太快了。”李想曾感慨道。

其实这就是理想在冲向道路时所面临的现实矛盾。大量资本、人才和技术的快速涌入,可能为理想提供快速创新的能力。新产品全面提升的背后,一方面是科技尝鲜者的欢呼,一方面是老用户的辛酸。

9月的风口浪尖,一边是老车主喊话维权,一边是李销量减半。但理想中的总裁沈亚男雪上加霜,两次减持股票,套现9000多万。

虽然理想官方给出的解释是,减持是正常行为,不需要过度解读,但这并不能熄灭资本市场的“怒火”,大家都担心自己会成为下一次理想资本博弈下的“韭菜”。

李想回忆起公司创立和建设企业文化时说:“那时候大家都是完全开放的,大家都在黑板上写字。无一例外,大家都在第一条写到要把消费者的利益放在第一位。”

现在理想的“跨越式”发展,一定程度上是基于老用户的心理落差。“理想从来不是取悦用户的企业”,有人评价。理想在产品迭代进度和维护消费者利益的整体发展上,似乎已经偏离了原来预定的发展轨道。

在李想的希望中,他……opes认为李十年后会成为像苹果一样受人尊敬的公司,李的产品序列可以像iPhone一样给用户一个简洁的理解。但问题是,如果你不能尊重用户,用户怎么可能尊重你?“传说有一位艺术家曾经爱上了自己的雕塑,最后用一个吻拯救了它。这是我的工作——赋予汽车生命。”这是克里斯·邦格(chris bangle)曾经在一本杂志的一次谈话后说的话。

十年前,对汽车之家还充满激情的李想,应该对这种固执的、颠覆性的汽车设计理念有所尊重。那时候汽车之家还是会发表汽车设计师传记等一系列文章,在回忆或憧憬中讲述传奇设计师的故事。

10年后,理想L9、L8、L7发布后,李想可能有的崇敬早已不复存在。毕竟,理想L系列“玩偶”的设计风格很难让人联想到“赋予汽车生命”的浪漫设计理念。现在,在商人或者产品经理眼里,除了效率第一,什么都没有。

“没有娃娃”

国庆前夕,突然接替李ONE的L8与L7一起上市,是“多一件事”的意外理想。两款车型均推出Pro和Max版本,L8售价分别为35.98万元和39.98万元。大五座SUV L7的价格区间定在33.98万~ 37.98万元。

“以前从未有过这样的车,”李在新闻发布会上介绍L8的功能时信誓旦旦地说。是什么让三个月前发布的理想L9如此尴尬?你对半小时后会以「惊喜」出现的理想L7有何感想?

这三款相隔仅三个月的车型,在造型设计、功能配置、智能驾驶解决方案上都惊人的相似。人偶般的设计思路,仿佛撕碎了近年来业内反复解构的“个性分化”,踩在脚底。

李大概也知道,用户一时半会儿很难理解这样一个类似的产品矩阵。所以在发布之初,他就把理想的L9、L8、L7、L6组成的产品序列比作iPhone15 Ultra、iPhone15 Pro、iPhone15 Plus、iPhone15。

如果换成房产,对应的是180平米大三居,120平米三居,120平米大两居,90平米两居,试图从消费认知上区分三者。

抛开这样类比的合理性不谈,李想的“如意算盘”似乎也未能得到市场认可。理想L8和L7上市后,市场更多的是以“理想L8是L9的低配版,L7是L8的五座版”的自主认知来区分。

三者之间模糊的产品定位,必然让“割韭菜”的质疑再次甚嚣尘上。产品定位重叠的风险一目了然,即受众用户相互重叠,产品矩阵上下挤压,最终陷入无休止的内耗,这对于“2025年实现160万销量”的理想来说绝对不是好消息。

但李主任不管,也没办法。

我不在乎,因为理想目前的第一个意义似乎就是把理想L9的经验快速复制到下沉市场,从而快速抢占有限的市场空间。“淘娃”不仅可以降低全新产品的试错风险,还可以通过提高推广率获得规模化效益,降低制造成本。

说白了,L8上市当天,李想差点把急着提升单车利润的想法抹在脸上。事实上,今年第二季度,理想毛利其实已经达到21.5%,横向比较仅次于特斯拉。

但在李想的计划中,企业的最终目标是将毛利率控制在25%。如何完成?无非是在产品结构、供应链体系、内部资源整合上“下功夫”。

什么都做不了,因为理想本身的品牌积淀不深,需要补课的地方太多。技术能力的提高、渠道体系的补充、服务体系的建设、能源补充的完善等一系列问题……充军机制,会一一浮现。

有限的资源无法在短时间内支撑“多线程作战”的理想,开发出各种有特色的机型,这就需要使用“娃娃”的产品策略。

有人会认为,理想的L系列产品虽然在产品本身上有很多相似之处,但在产品逻辑、用户定位、系统工程等方面仍然保持了李ONE的高水准,这是其抢占市场的核心动力。

正如何在理想L9上市时在社交平台上指出的,“在激烈的竞争中,全球化的市场,非快消品行业,2C无保护的领域,哪个好的产品能通过精准的定位获得中长期的优势或壁垒。”

是的,“淘娃”的另一大风险是,理想无法在纷繁复杂的市场探索中获得真正的品牌沉淀。在“堆砌材料”的骂声中,理想从来都不是不可替代的。

目前理想的L系列车型在技术体系、制造、售后服务等方面还没有构建起自己的品牌护城河。所谓的精准定位,其实更像是削弱BUFF。你可以这样定位,我可以以后再做。

更何况,当理想硬生生抛弃李ONE,创造理想L8、L7的时候,其实很大程度上说明了在“爸爸”模式的定位下,理想对自身产品价值的深度探索和发掘已经到了瓶颈期。

一旦像文杰、小鹏等众多虎视眈眈的传统新势力迅速跟进,闯入理想的产品定位圈,他们引以为傲的技术路线和生存土壤将在瞬间四面楚歌。

在发布会上,李想反复强调理想的百亿R&D投资和R&D成果,从碳化硅功率芯片到自研视觉算法,试图扭转理想技术“追赶者”的形象,从而重塑品牌知名度,打造防御力量。

然而,R&D领域的这场斗争与理想L系列的发展道路有着根本的不同。后者可以通过产品策略、用户定位、成本控制等因素实现市场化运作,但前者没有捷径可走,只能苦战,专心做R&D,试错成本巨大。

换句话说,R&D的时间障碍不容易被打破。一旦在软硬件领域技术缺位,就很难形成有效的“核心优势”。失去的不仅仅是市场机会和溢价回报,还有无可争议的智能未来。

理想和用户,站在了对立面?

霍尼韦尔前董事长高德威在《长寿》中说,“对于未来的布局,你能赢;为当下而努力,你才能活下去;如果你活在当下而不考虑未来,你将来可能活得不好。"

对于长远主义,虽然时代浪潮中的每个人都有自己的答案,但大多都逃不过“以用户为中心,通过技术创新驱动企业发展”的座右铭。

“以用户为中心”,短短六个字,说起来容易,却考验着企业价值链的各个环节。从思维逻辑到组织架构,从产品布局到服务理念,都需要发生颠覆性的变化。无论这种改变有多痛苦,各大势力都是渴望的,因为大家都知道,只有掌握了用户,才能掌握自己的命运。

“创造移动家园,创造幸福家园”是一个理想的企业愿景。但从最近的实际行动来看,理想并没有把用户当成“家人”,而是在企业的战略布局上与“自家人”背道而驰。

上个月初,刚刚提到李ONE的车主,突然听说李ONE即将停产,优惠2万元。面对全面升级的替代产品L8,人们愤怒不满,跑到大街上拉起横幅,指责李虚假宣传,隐瞒消费者,割消费者“韭菜”。

Ideal L8和L7发布后,很多Ideal L9的用户也在抱怨,昂贵的L9在背刺中被L8和L7加入了。于是,一位理想中的L9车主抱怨,“多花几万元,只买了一个138mm的垂直空间和一个大有机发光二极管屏”。

类似的问题其实早在去年2021款李ONE上市的时候就出现了。当时,不少2020 Li ONE车主也聚集在李想的社交媒体下,“声讨”隐瞒产品、大幅升级迭代的想法,损害了老车主的权益。

这也是理想“娃娃”背后折射出的核心风险,即在混乱的产品迭代中,企业无意中让品牌和用户陷入了信任危机。谁能保证理想的下一代产品推出后,今天的理想L8和L7不会像李一个人一样被无情地抛弃在那堆旧纸里?

不仅如此,由于产品开发周期大大缩短,理想的相关产品也在一定程度上被质疑是否存在产品缺陷。从李ONE的“断轴”事件,到发动机的“啸叫”问题,再到理想L9的“挂裂”,企业与消费者之间的不信任无疑进一步加剧。

“汽车还是有自己的周期。我们觉得自己的进步已经很慢了,我们的老车主也会觉得进步太快了。”李想曾感慨道。

其实这就是理想在冲向道路时所面临的现实矛盾。大量资本、人才和技术的快速涌入,可能为理想提供快速创新的能力。新产品全面提升的背后,一方面是科技尝鲜者的欢呼,一方面是老用户的辛酸。

9月的风口浪尖,一边是老车主喊话维权,一边是李销量减半。但理想中的总裁沈亚男雪上加霜,两次减持股票,套现9000多万。

虽然理想官方给出的解释是,减持是正常行为,不需要过度解读,但这并不能熄灭资本市场的“怒火”,大家都担心自己会成为下一次理想资本博弈下的“韭菜”。

李想回忆起公司创立和建设企业文化时说:“那时候大家都是完全开放的,大家都在黑板上写字。无一例外,大家都在第一条写到要把消费者的利益放在第一位。”

现在理想的“跨越式”发展,一定程度上是基于老用户的心理落差。“理想从来不是取悦用户的企业”,有人评价。理想在产品迭代进度和维护消费者利益的整体发展上,似乎已经偏离了原来预定的发展轨道。

在李想的希望中,他……opes认为李十年后会成为像苹果一样受人尊敬的公司,李的产品序列可以像iPhone一样给用户一个简洁的理解。但问题是,如果你不能尊重用户,用户怎么可能尊重你?

近日,爱驰宣布旗下第二款新车型“纯电新玩家”爱驰U6将于10月13日正式上市。这是一款面向年轻态人群打造的智能纯电轿跑SUV,具备高颜艺、高驾趣、领潮智能、发烧级影音氛围等全方位领潮实力。

1900/1/1 0:00:00去年这个时候,如果你在特斯拉中国官网订购一辆ModelY后驱版,车价仅276万元,但如果是现在,特斯拉中国官网ModelY后驱版的定价已经涨至3169万元。

1900/1/1 0:00:00跑车市场,最近特别热闹。保时捷成功登录证券交易市场,以10年来欧洲最大IPO推动保时捷成为全球第五大上市车企,开启了这家跑车品牌转型的新征程。

1900/1/1 0:00:00据悉,压铸机供应商意德拉集团(IDRAGroup)已经完成9000吨级压铸机GigaPress的建造及测试,该设备将用于特斯拉生产Cybertruck参数询价。

1900/1/1 0:00:00日前,特斯拉公布2022年第三季度全球交付数据,实现总交付3438万台,同比增长4248;共计生产新车3659万台,同比增长5387。至此,特斯拉全球累计交付量突破300万台。

1900/1/1 0:00:0010月1日,哪吒汽车9月交付量出炉。9月,哪吒汽车交付18005台,再创历史新高,同比增长134,实现连续27个月同比增长。19月,哪吒汽车累计交付111190台,同比增长168。

1900/1/1 0:00:00