继蔚来之后,“举步维艰”的小鹏也传出要研发自己的电池。不过,与蔚来的大张旗鼓不同,小鹏很快反驳了相关传言,并表示:“没有电池自研的计划。目前公司牢牢聚焦汽车主业,控制成本,提高运营效率。”

无论是碎玻璃还是黑暗,可以肯定的是,新能源车企对动力电池的敏感度已经达到了前所未有的状态。

其实车企做电池并不新鲜。今天,比亚迪这个“天选之子”开始做电池了。看来比亚迪也看到了控制动力电池的好处。长城、广汽、特斯拉、蔚来等。都决心上这条自研电池的路。

然而,现在的问题是:车企造电池真的是完美的解决方案吗?

自从广汽董事长曾庆红炮轰当代Amperex科技有限公司,并表示在当代Amperex科技有限公司任职后,车企支持“二供、三供”运营,这已经成为众所周知的秘密。顺势而为,车企转而造电池,布局上游原材料供应链,成为了又一件顺理成章的事情。

的确,每个车企都想成为下一个比亚迪,但比亚迪只有一个。

从经验积累来说,比亚迪做电池甚至比做汽车还要早。20多年的持续产业培育、技术创新和供应链整合,成就了今天的刀锋电池。其他车企想从零开始造动力电池,走了很多弯路,甚至“亏本赚钱”也不意外。

难道广汽、蔚来等车企看不到“大投入小回报”的结果吗?当然我们可以看到,但是在新能源汽车时代的趋势下,更多的人不得不不由自主的去做。

01

摆脱农民工,车企要自力更生

在最近的一次内部讲话中,魏李来斌说:“如果你想在大众市场实现20%的毛利,你必须做电池和芯片,否则根本没有机会。”

为此,李斌还粗略算了一笔账——电池占整车成本的近40%,电池厂商有20%的毛利(当代安培科技股份有限公司今年上半年动力电池毛利为15.04%),蔚来可以自己做这部分,将增加8%(40% x 20%)的毛利。

算盘打得很巧,愿望也很好,但现实很残酷。

以当代安培科技有限公司为首的动力电池企业为这个行业设置了三重壁垒:一是规模和制造能力优势下的成本控制;第二,动力电池上下游供应链一体化运营;第三,结构创新和化学材料创新下的性能优势。

车企要想造出可以在公交车上量产的动力电池,就必须面对和跨越这三个关口。否则就会陷入“造不如买”的结果。

除了这些成本,汽车公司不可避免地要付出足够的时间和金钱来制造电池。这些早期投资将无法在短期内获得回报,甚至成为沉没成本。万一不能统筹规划,那么车企就是“浮在水面上”

如果说车企找二供三供是大势所趋,那么自研动力电池就是新趋势。车企造电池,当然是因为前面有艰难险阻,不会停滞不前。而且,有比亚迪、特斯拉朱宇在前,有实力的车企必然会“循规蹈矩”地模仿甚至超越。

但是,这个价格是多少呢?

广汽8月宣布成立独立电池公司,总投资109亿元。同时同意参与广州聚万技术研究有限公司电池生产基地项目建设,总投资36.9亿元。加在一起,前期投入至少145.9亿元,比广汽集团去年净利润少了一倍左右。

无独有偶,蔚来在电池上的投入也不少。无论是20亿元成立蔚来电池科技,还是李斌公开表示蔚来汽车每个季度要拿出30亿元用于芯片、电池等领域的研发,都说明了一件事——蔚来“是认真的”,需要用钱开路。

相比广汽和蔚来,长城在动力电池领域的布局领先一步。其动力电池公司蜂巢能源于11月在科技创新板提交了IPO申请,并获得了受理。成立四年,估值600亿,位列中国前十,蜂巢能源也有了名气。

但根据其招股书显示,2019年至2022年上半年,蜂巢能源净亏损分别为10.17亿元、13.01亿元、7.76亿元和3.47亿元,累计亏损超过34亿元。

总之,如果我们不自己研发动力电池,整车就亏了;自研动力电池,电池企业赔钱。毫不夸张地说,车企从电池的制造到应用,至少会有四年的“挣扎期”;再加上电池工厂建设和市场布局,这个时间会更长。

所以,在瞬息万变的新能源汽车市场,车企还会有那么长的时间自由研发电池吗?

02

“钱景”是光明的,道路是曲折的。

车企研发制造电池后,会有更多的话语权,是名副其实的自强之路。但硬币的另一面是,在涉足了大部分能源之后,新能源车企能否造好汽车成了新的问题。

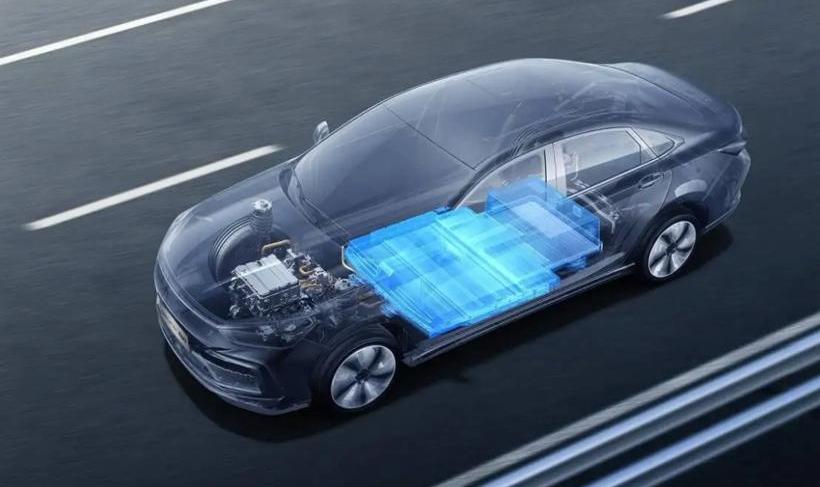

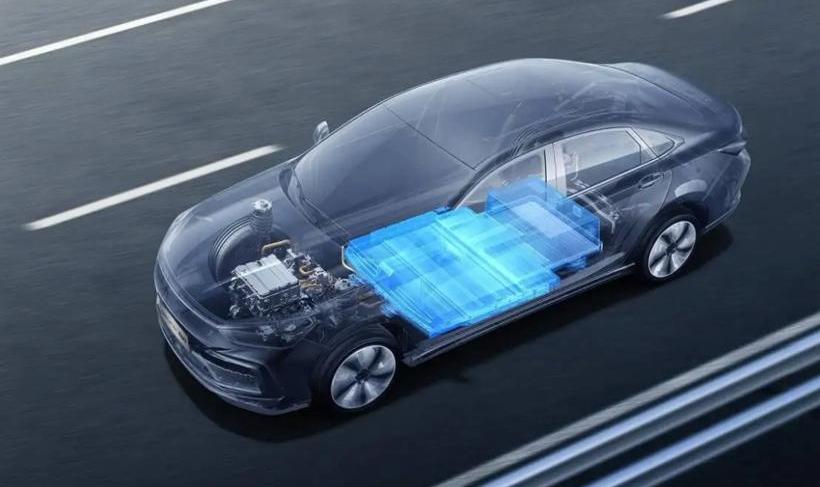

新能源汽车的趋势是广阔的,从燃油路线到全系统混合动力,再到一步步进入纯电时代,汽车的核心部件也发生了翻天覆地的变化。曾经的汽车三大部件,发动机、变速箱、底盘,变成了今天的动力电池、电机、电控。

这样的“改弦更张”也提醒了决心投资新能源汽车的各大车企,再次押注新三大件。

当动力电池占整车成本的40%~60%时,没有车企愿意成为电池厂商的“打工仔”。不过话又说回来,国内汽车行业还是有很多惯性的,多年来一直依赖于Tier 1整合方案。

最直接的表现就是,遇到电池供应的问题,车企第一反应就是找供应商,这也是长安董事长朱华荣声称“产业链分布不均,话语权失衡”的原因。

事实上,关于动力电池行业的顽疾,“锅”早已留给了上游的原材料供应商。当代安培科技有限公司董事长曾玉群曾公开表示,涨价是上游原材料的资本炒作,给动力电池产业链带来了短期的麻烦。锂电池的上游材料碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等都出现了大幅涨价。

上海钢联数据显示,11月中旬电池级碳酸锂均价站上59万元/吨,随后十多天保持稳定。11月29日市场均价58.25万元/吨,虽有所下降,但仍处于高位。

毫无疑问,上游原材料价格高是既成事实,车企也必须通过研发和自建动力电池来面对这种情况。好消息是,在量产电池之前,车企不需要布局太多的原材料,但另一方面,车企真正做电池的时候,谁能保证车企能搞定原材料供应商?

在蔚来第三季度财报电话会议上,李斌表示,每吨碳酸锂降价10万,蔚来的毛利率可以提高2%,如果碳酸锂价格跌到10万以上,可以达到24%-25%,有望在2023年第四季度实现盈亏平衡。

显然,对于车企来说,自研自制动力电池的首要目的是削减成本,获取利润。但无论是前期的资金和人才投入,还是后续的供应链整合和规模效应的形成,都是不可逾越的鸿沟。

退一步说,车企做电池当然前景光明,可以有更多的自主权和话语权;然而,在前进的道路上,不可避免地会有荆棘、曲折和障碍。更何况,如今兴高采烈的动力电池企业也会成为最大的阻碍。

在各种因素的叠加下,如果没有足够高的品牌力,以及充足的人力、物力、财力支持,车企自己研发制造电池,最后变成“赔钱赚吆喝”的情况并不少见。或者说,一切顺利,车企如愿以偿控制动力电池产业链,新能源汽车“淘汰”燃油车,已经成为确定的事情。继蔚来之后,“举步维艰”的小鹏也传出要研发自己的电池。不过,与蔚来的大张旗鼓不同,小鹏很快反驳了相关传言,并表示:“没有电池自研的计划。目前公司牢牢聚焦汽车主业,控制成本,提高运营效率。”

无论是碎玻璃还是黑暗,可以肯定的是,新能源车企对动力电池的敏感度已经达到了前所未有的状态。

其实车企做电池并不新鲜。今天,比亚迪这个“天选之子”开始做电池了。看来比亚迪也看到了控制动力电池的好处。长城、广汽、特斯拉、蔚来等。都决心上这条自研电池的路。

然而,现在的问题是:车企造电池真的是完美的解决方案吗?

自从广汽董事长曾庆红炮轰当代Amperex科技有限公司,并表示在当代Amperex科技有限公司任职后,车企支持“二供、三供”运营,这已经成为众所周知的秘密。顺势而为,车企转而造电池,布局上游原材料供应链,成为了又一件顺理成章的事情。

的确,每个车企都想成为下一个比亚迪,但比亚迪只有一个。

从经验积累来说,比亚迪做电池甚至比做汽车还要早。20多年的持续产业培育、技术创新和供应链整合,成就了今天的刀锋电池。其他车企想从零开始造动力电池,走了很多弯路,甚至“亏本赚钱”也不意外。

难道广汽、蔚来等车企看不到“大投入小回报”的结果吗?当然我们可以看到,但是在新能源汽车时代的趋势下,更多的人不得不不由自主的去做。

01

摆脱农民工,车企要自力更生

在最近的一次内部讲话中,魏李来斌说:“如果你想在大众市场实现20%的毛利,你必须做电池和芯片,否则根本没有机会。”

为此,李斌还粗略算了一笔账——电池占整车成本的近40%,电池厂商有20%的毛利(当代安培科技股份有限公司今年上半年动力电池毛利为15.04%),蔚来可以自己做这部分,将增加8%(40% x 20%)的毛利。

算盘打得很巧,愿望也很好,但现实很残酷。

以当代安培科技有限公司为首的动力电池企业为这个行业设置了三重壁垒:一是规模和制造能力优势下的成本控制;第二,动力电池上下游供应链一体化运营;第三,结构创新和化学材料创新下的性能优势。

车企要想造出可以在公交车上量产的动力电池,就必须面对和跨越这三个关口。否则就会陷入“造不如买”的结果。

除了这些成本,汽车公司不可避免地要付出足够的时间和金钱来制造电池。这些早期投资将无法在短期内获得回报,甚至成为沉没成本。万一不能统筹规划,那么车企就是“浮在水面上”

如果说车企找二供三供是大势所趋,那么自研动力电池就是新趋势。车企造电池,当然是因为前面有艰难险阻,不会停滞不前。而且,有比亚迪、特斯拉朱宇在前,有实力的车企必然会“循规蹈矩”地模仿甚至超越。

但是,这个价格是多少呢?

广汽8月宣布成立独立电池公司,总投资109亿元。同时同意参与广州聚万技术研究有限公司电池生产基地项目建设,总投资36.9亿元。加在一起,前期投入至少145.9亿元,比广汽集团去年净利润少了一倍左右。

无独有偶,蔚来在电池上的投入也不少。无论是20亿元成立蔚来电池科技,还是李斌公开表示蔚来汽车每个季度要拿出30亿元用于芯片、电池等领域的研发,都说明了一件事——蔚来“是认真的”,需要用钱开路。

相比广汽和蔚来,长城在动力电池领域的布局领先一步。其动力电池公司蜂巢能源于11月在科技创新板提交了IPO申请,并获得了受理。成立四年,估值600亿,位列中国前十,蜂巢能源也有了名气。

但根据其招股书显示,2019年至2022年上半年,蜂巢能源净亏损分别为10.17亿元、13.01亿元、7.76亿元和3.47亿元,累计亏损超过34亿元。

总之,如果我们不自己研发动力电池,整车就亏了;自研动力电池,电池企业赔钱。毫不夸张地说,车企从电池的制造到应用,至少会有四年的“挣扎期”;再加上电池工厂建设和市场布局,这个时间会更长。

所以,在瞬息万变的新能源汽车市场,车企还会有那么长的时间自由研发电池吗?

02

“钱景”是光明的,道路是曲折的。

车企研发制造电池后,会有更多的话语权,是名副其实的自强之路。但硬币的另一面是,在涉足了大部分能源之后,新能源车企能否造好汽车成了新的问题。

新能源汽车的趋势是广阔的,从燃油路线到全系统混合动力,再到一步步进入纯电时代,汽车的核心部件也发生了翻天覆地的变化。曾经的汽车三大部件,发动机、变速箱、底盘,变成了今天的动力电池、电机、电控。

这样的“改弦更张”也提醒了决心投资新能源汽车的各大车企,再次押注新三大件。

当动力电池占整车成本的40%~60%时,没有车企愿意成为电池厂商的“打工仔”。不过话又说回来,国内汽车行业还是有很多惯性的,多年来一直依赖于Tier 1整合方案。

最直接的表现就是,遇到电池供应的问题,车企第一反应就是找供应商,这也是长安董事长朱华荣声称“产业链分布不均,话语权失衡”的原因。

事实上,关于动力电池行业的顽疾,“锅”早已留给了上游的原材料供应商。当代安培科技有限公司董事长曾玉群曾公开表示,涨价是上游原材料的资本炒作,给动力电池产业链带来了短期的麻烦。锂电池的上游材料碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等都出现了大幅涨价。

上海钢联数据显示,11月中旬电池级碳酸锂均价站上59万元/吨,随后十多天保持稳定。11月29日市场均价58.25万元/吨,虽有所下降,但仍处于高位。

毫无疑问,上游原材料价格高是既成事实,车企也必须通过研发和自建动力电池来面对这种情况。好消息是,在量产电池之前,车企不需要布局太多的原材料,但另一方面,车企真正做电池的时候,谁能保证车企能搞定原材料供应商?

在蔚来第三季度财报电话会议上,李斌表示,每吨碳酸锂降价10万,蔚来的毛利率可以提高2%,如果碳酸锂价格跌到10万以上,可以达到24%-25%,有望在2023年第四季度实现盈亏平衡。

显然,对于车企来说,自研自制动力电池的首要目的是削减成本,获取利润。但无论是前期的资金和人才投入,还是后续的供应链整合和规模效应的形成,都是不可逾越的鸿沟。

退一步说,车企做电池当然前景光明,可以有更多的自主权和话语权;然而,在前进的道路上,不可避免地会有荆棘、曲折和障碍。更何况,如今兴高采烈的动力电池企业也会成为最大的阻碍。

在各种因素的叠加下,如果没有足够高的品牌力,以及充足的人力、物力、财力支持,车企自己研发制造电池,最后变成“赔钱赚吆喝”的情况并不少见。或者说,一切顺利,车企如愿以偿控制动力电池产业链,新能源汽车“淘汰”燃油车,已经成为确定的事情。

2022年11月30日,哪吒S参数询价在杭州正式开启交付。

1900/1/1 0:00:00两个月前,贾跃亭在微博发声:“拨乱反正、重回正轨,这是FF又一个重大拐点。

1900/1/1 0:00:00日前,车质网从相关渠道获得了一组奇瑞全新SUV车型谍照图,据悉,该车底盘代号为T1EJ,或将于明年正式发布。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,特斯拉计划在2023年第一季度大幅提高美国得克萨斯州超级工厂的ModelY产量。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,碳纳米材料开发商Canatu与世界领先的聚合物材料制造商科思创(Covestro)将在2023年CES展上联合展示一款激光雷达加热器演示产品。

1900/1/1 0:00:00特斯拉得州工厂计划在2023年提产一位知情人士透露,特斯拉目前正在为2023年第一季度在得克萨斯州超级工厂生产75万辆ModelY做准备。

1900/1/1 0:00:00