真的需要这样的“量”吗?

要说激光雷达有多“堆叠”,看看机械龙就知道了。

在成都车展上,量产版Mechelon亮相。除了价格,我们看到的是机甲中间显眼的激光雷达。

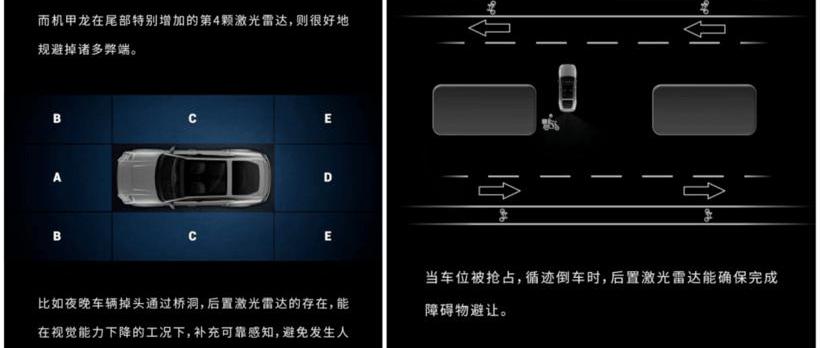

去年,沙龙向业内宣布,至少要配备4部激光雷达,以“请不要说话”的字样“在桌子上说话”。现在,让很多人更加惊讶的是,为什么激光雷达要安装在车底。

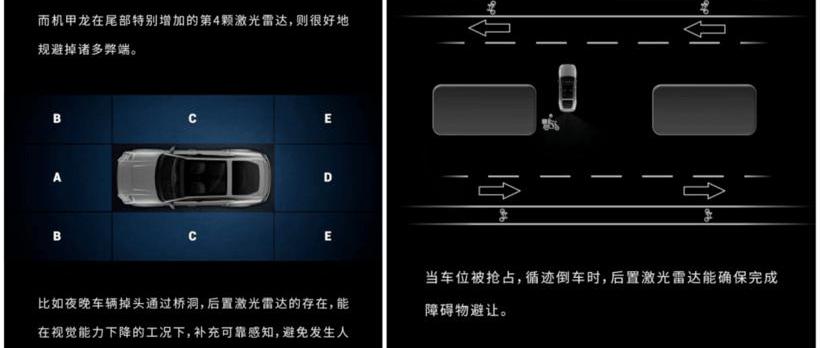

沙龙官网的回答是,“去掉很多弊端。”当然主要是夜晚和倒车场景。

然而,在“过犹不及”的当下,沙龙的做法实在值得商榷。有必要这样浪费吗?

01

合理性25%,修9000。

本文不做纯技术解读,试图让读者明白真相。

首先,有激光雷达从业者认为,激光雷达安装在车尾的合理比例也是25%。

虽然按照官方的说法,后面的激光雷达主要用于倒车等场景,但是倒车速度慢且与安全的强关联性弱,一般的摄像头和超声波雷达就足够了。而且现在的汽车基本都配备了360°倒车影像,激光雷达很难做到物尽其用。

一般来说,激光雷达主要是对前方和侧面的感知要求比较高。而这涉及到激光雷达的成本还是很高的。

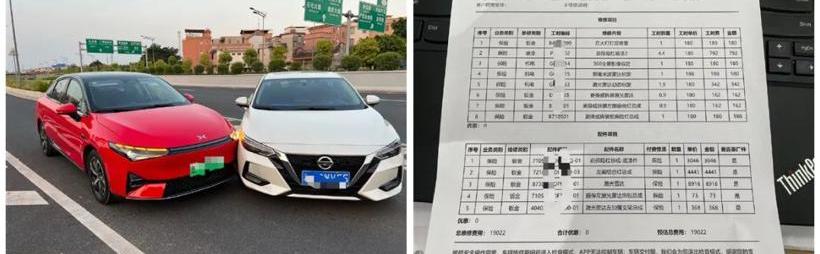

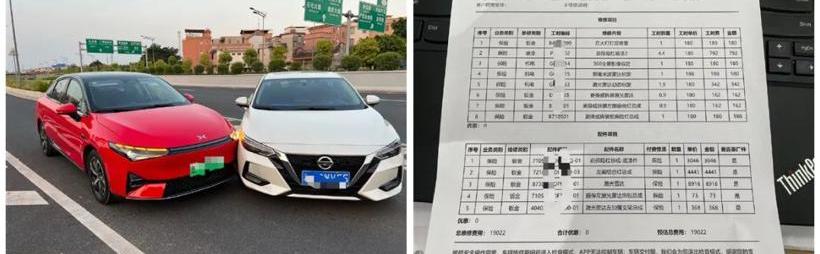

8月初,汽车博主@陈志豪白羊座曝光了小鹏P5激光雷达的更换费用。价格表显示,碰撞事故后小鹏P5激光雷达(车左前方)的维修价格达到8916元,加上相应的更换和工时,总费用将超过9000元。就算给Xpeng Motors打个折成本价,其实单个激光雷达也要4500多元。

所以就像上面说的机械龙一样,由于安装位置的特殊性,它的激光雷达发生碰擦的概率远远高于车顶的安装方式。一旦发生事故,维修费用也相当高。

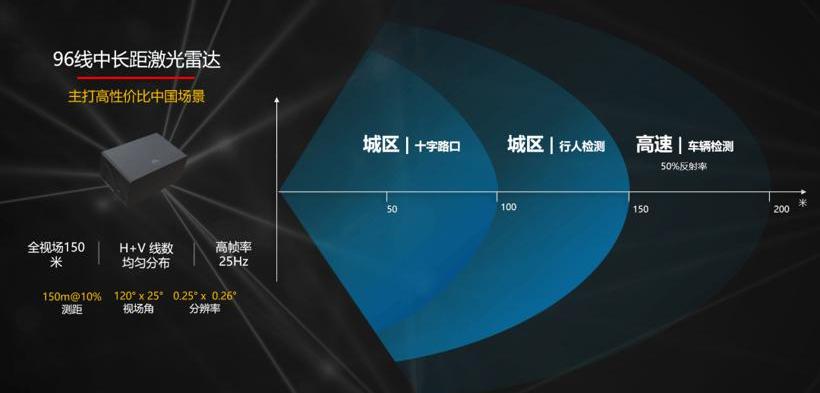

虽然华为曾经宣称96线激光雷达的成本要低于200美元,但无论是采用转镜还是MEMS微振镜技术,从目前激光器、探测器、驱动电路的成本计算,短时间内都很难做到。

在过去的一年里,激光雷达在汽车圈非常受欢迎。光是宣称“全球首款搭载激光雷达的量产车”,至少还有小鹏P5和极狐Alpha S,但雷达数量还没有达到沙龙所说的标准。即便如此,短期内也很难降低激光雷达的登机成本。

对于激光雷达数量的“军备竞赛”,也有一些车企反对“增加”激光雷达的数量。例如,李的创始人李想就曾谈到这一点。他认为两个激光雷达的作用可能不等于一个,盲桩的数量没有意义。

为什么?在现有车辆条件下,单个激光雷达带来的数据量都是巨大的,何况两个?

有相关工程师做过实验。他们在数据采集车上安装了一个128线和两个16线激光雷达,加上四个摄像头,一个毫米波雷达,一个惯性导航和两个GPU。这些传感器带来的数据量甚至难以驱动千兆位交换机。

而且两个或者一个激光雷达就在正前方,软件上需要的融合算法和串联的不一样,串联比前者复杂很多。而且这些消费者看不到的软件研发费用,最终也会体现在车价上。

另外,对激光雷达的“车类”要求还是很高的。目前业内对激光雷达可靠性的表现基本是“上车容易维护难”。前期所有的数据都很好,但是半年一年之后,各种数据开始……o被大打折扣。

所以这是非常考验激光雷达企业的机电能力的。激光雷达的可靠性,各种抗干扰包括最重要的抗冲击,是否能应对霜、雾、凝结、薄冰覆盖的场景,激光雷达是否具有自清洁、加热等功能等等。,都需要开发和解决。

由此看来,激光雷达走“民用路线”还有很长的路要走。

02

激光雷达和纯视觉路线

其实说到自动驾驶,一个绕不开的话题就是,选激光雷达还是摄像头?还是融合路线?

说到底,自动驾驶就是把汽车的驾驶能力和驾驶责任从人逐渐转移到汽车上,通过感知、决策和执行三个核心环节来实现。而感知环节用什么,在业内还是充满争议的。

纯视觉路线最极端的例子是特斯拉。此外,Mobileye的视觉和百度的Apollo lite也选择了监管解决方案的技术路线。为什么目前只有特斯拉等少数公司采用纯视觉方案?

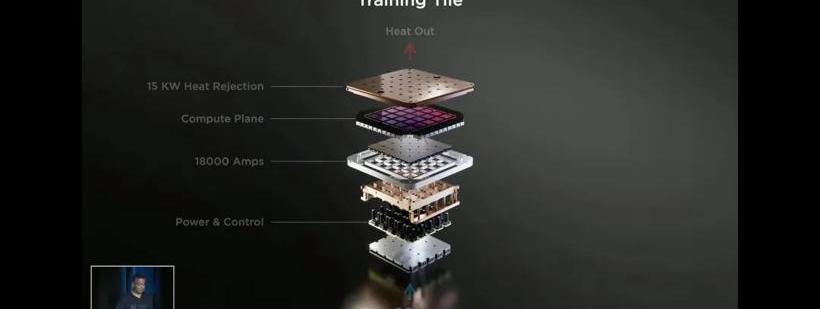

在这一点上,我们不得不佩服从“首要原则”考虑问题的马斯克。一方面,纯视觉路线更复杂,R&D投入更高,但从逻辑上推断未来是必然结果;另一方面,单纯的愿景并不能仅仅通过投入资金就直接得到结果。它需要积累足够的数据和场景,不断训练、完善、筛选优秀可靠的AI模型,通过不断的算法迭代来实现。

当然也有反对的。比如,有业内人士认为,视觉技术本身就存在一定的技术缺陷。“比如跨层停车,特斯拉没有这个功能,这个功能的实现需要激光雷达,因为跨层停车场景都是静态障碍物,地形复杂,需要地形建模。如果建模,那一定是更好的激光雷达方案。”

马斯克甚至开发了DOJO超级计算机来做这件事,这是打一场“持久战”,不可能一蹴而就。然而市场机会不等人,大家都想快速切入智能驾驶市场,占据一席之地。最现实的解决办法是尽快找到一个能有结果的解决方案。所以车企优先考虑激光雷达方案是可以理解的。

但是任何事物的发展都要符合客观规律,激光雷达的问题之一就在于系统的计算能力能不能动。激光雷达的硬件部分只是最基本的。重要的是软件融合算法能否流畅运行,智能驾驶平台能否移动。

激光雷达方案并不像一些人认为的那样有用。与纯视觉路线的实景图像相比,其特点是数据量大,但信息量小。

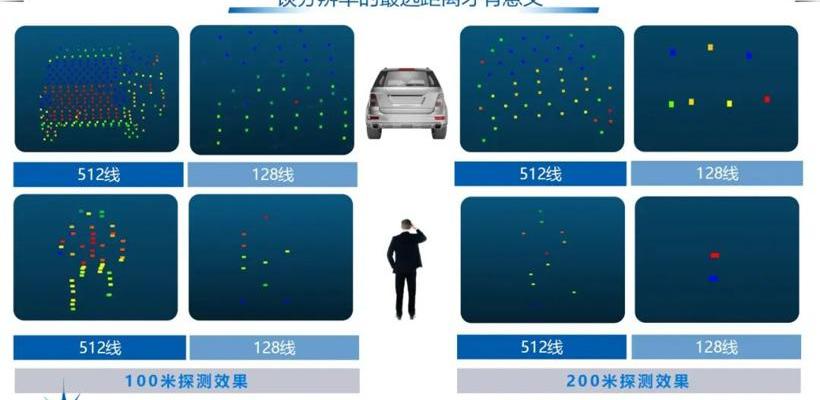

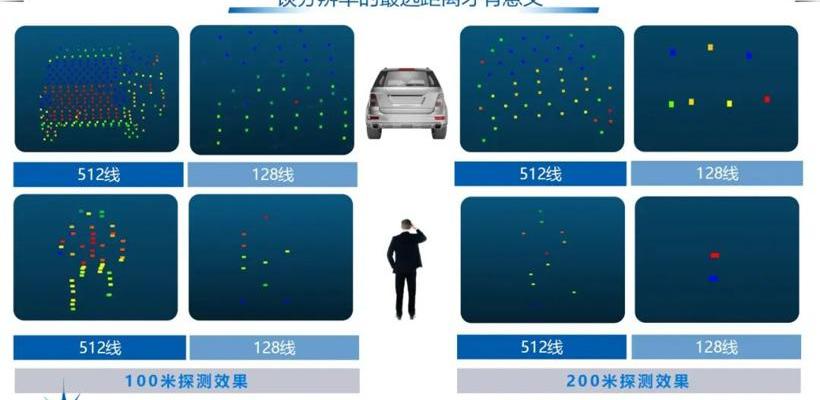

好吧,我们只需要看一下北行CEO李源博士在第二十届中国汽车供应链大会上分享的512线和128线100-200m激光雷达探测效果对比图。

而且,虽然激光雷达是通过反射生成图像,但是生成的是“粗糙”的环境图,也就是点云图像或者3D环境图。但是这个激光雷达生成的这个图像的精度取决于激光线的数量。

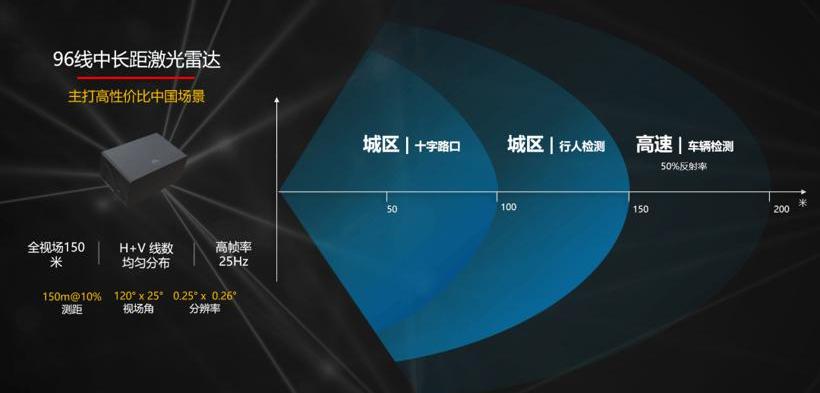

比如我们说华为研发的激光雷达是96线还是128线。

激光雷达需要收集的数据量非常大,多少取决于周围环境的复杂程度。因为数据量太大,必须有额外的计算能力支撑,需要成本更高、计算能力更强的处理器,但这并没有带来额外的性能和功能提升。

正如有人问,为什么有些车企愿意选择并大力推广激光雷达?

一位知乎博主“鹦鹉怪”说,“因为对于厂商来说,激光雷达方案实现起来比较快,算法比纯视觉简单,R&D投入也比较少。关键是开发周期短,只要车上配备激光雷达和性能尚可的处理器。这些都是消费者自己买的,成本是消费者的。"

对于车企来说,这也减少了研发周期和成本。还有一个考虑是,车企可以将这些搭载激光雷达的量产车作为向纯视觉解决方案过渡的手段,积累数据,改进算法,为未来实现纯视觉感知做准备。

所以在激光雷达的“堆砌”之争中总有一种通信需求大于实际需求的感觉,我们来看看。

毕竟高水平的自动驾驶离真正的量产应用还太远。知道了本质区别,消费者自然会知道如何选择。真的需要这样的“量”吗?

要说激光雷达有多“堆叠”,看看机械龙就知道了。

成都车展上,量产版梅奇隆亮相。除了价格,我们看到的是机甲中间显眼的激光雷达。

去年,沙龙向业内宣布,至少要配备4部激光雷达,以“请不要说话”的字样“在桌子上说话”。现在,让很多人更加惊讶的是,为什么激光雷达要安装在车底。

沙龙官网的回答是,“去掉很多弊端。”公司的……se,主要是夜晚和倒车场景。

然而,在“过犹不及”的当下,沙龙的做法实在值得商榷。有必要这样浪费吗?

01

合理性25%,修9000。

本文不做纯技术解读,试图让读者明白真相。

首先,有激光雷达从业者认为,激光雷达安装在车尾的合理比例也是25%。

虽然按照官方的说法,后面的激光雷达主要用于倒车等场景,但是倒车速度慢且与安全的强关联性弱,一般的摄像头和超声波雷达就足够了。而且现在的汽车基本都配备了360°倒车影像,激光雷达很难做到物尽其用。

一般来说,激光雷达主要是对前方和侧面的感知要求比较高。而这涉及到激光雷达的成本还是很高的。

8月初,汽车博主@陈志豪白羊座曝光了小鹏P5激光雷达的更换费用。价格表显示,碰撞事故后小鹏P5激光雷达(车左前方)的维修价格达到8916元,加上相应的更换和工时,总费用将超过9000元。就算给Xpeng Motors打个折成本价,其实单个激光雷达也要4500多元。

所以就像上面说的机械龙一样,由于安装位置的特殊性,它的激光雷达发生碰擦的概率远远高于车顶的安装方式。一旦发生事故,维修费用也相当高。

虽然华为曾经宣称96线激光雷达的成本要低于200美元,但无论是采用转镜还是MEMS微振镜技术,从目前激光器、探测器、驱动电路的成本计算,短时间内都很难做到。

在过去的一年里,激光雷达在汽车圈非常受欢迎。光是宣称“全球首款搭载激光雷达的量产车”,至少还有小鹏P5和极狐Alpha S,但雷达数量还没有达到沙龙所说的标准。即便如此,短期内也很难降低激光雷达的登机成本。

对于激光雷达数量的“军备竞赛”,也有一些车企反对“增加”激光雷达的数量。例如,李的创始人李想就曾谈到这一点。他认为两个激光雷达的作用可能不等于一个,盲桩的数量没有意义。

为什么?在现有车辆条件下,单个激光雷达带来的数据量都是巨大的,何况两个?

有相关工程师做过实验。他们在数据采集车上安装了一个128线和两个16线激光雷达,加上四个摄像头,一个毫米波雷达,一个惯性导航和两个GPU。这些传感器带来的数据量甚至难以驱动千兆位交换机。

而且两个或者一个激光雷达就在正前方,软件上需要的融合算法和串联的不一样,串联比前者复杂很多。而且这些消费者看不到的软件研发费用,最终也会体现在车价上。

另外,对激光雷达的“车类”要求还是很高的。目前业内对激光雷达可靠性的表现基本是“上车容易维护难”。前期所有的数据都很好,但是半年一年下来,各种数据开始大打折扣。

所以这是非常考验激光雷达企业的机电能力的。激光雷达的可靠性,各种抗干扰包括最重要的抗冲击,是否能应对霜、雾、凝结、薄冰覆盖的场景,激光雷达是否具有自清洁、加热等功能等等。,都需要开发和解决。

由此看来,激光雷达走“民用路线”还有很长的路要走。

02

激光雷达和纯视觉路线

其实说到自动驾驶,一个绕不开的话题就是,选激光雷达还是摄像头?还是融合路线?

< img alt = "机械龙,,特斯拉,P5,李" src = "/eeimg/{H……tI }/img/20230303182523416309/5 . jpg "/>

说到底,自动驾驶就是把汽车的驾驶能力和驾驶责任从人逐渐转移到汽车上,通过感知、决策和执行三个核心环节来实现。而感知环节用什么,在业内还是充满争议的。

纯视觉路线最极端的例子是特斯拉。此外,Mobileye的视觉和百度的Apollo lite也选择了监管解决方案的技术路线。为什么目前只有特斯拉等少数公司采用纯视觉方案?

在这一点上,我们不得不佩服从“首要原则”考虑问题的马斯克。一方面,纯视觉路线更复杂,R&D投入更高,但从逻辑上推断未来是必然结果;另一方面,单纯的愿景并不能仅仅通过投入资金就直接得到结果。它需要积累足够的数据和场景,不断训练、完善、筛选优秀可靠的AI模型,通过不断的算法迭代来实现。

当然也有反对的。比如,有业内人士认为,视觉技术本身就存在一定的技术缺陷。“比如跨层停车,特斯拉没有这个功能,这个功能的实现需要激光雷达,因为跨层停车场景都是静态障碍物,地形复杂,需要地形建模。如果建模,那一定是更好的激光雷达方案。”

马斯克甚至开发了DOJO超级计算机来做这件事,这是打一场“持久战”,不可能一蹴而就。然而市场机会不等人,大家都想快速切入智能驾驶市场,占据一席之地。最现实的解决办法是尽快找到一个能有结果的解决方案。所以车企优先考虑激光雷达方案是可以理解的。

但是任何事物的发展都要符合客观规律,激光雷达的问题之一就在于系统的计算能力能不能动。激光雷达的硬件部分只是最基本的。重要的是软件融合算法能否流畅运行,智能驾驶平台能否移动。

激光雷达方案并不像一些人认为的那样有用。与纯视觉路线的实景图像相比,其特点是数据量大,但信息量小。

好吧,我们只需要看一下北行CEO李源博士在第二十届中国汽车供应链大会上分享的512线和128线100-200m激光雷达探测效果对比图。

而且,虽然激光雷达是通过反射生成图像,但是生成的是“粗糙”的环境图,也就是点云图像或者3D环境图。但是这个激光雷达生成的这个图像的精度取决于激光线的数量。

比如我们说华为研发的激光雷达是96线还是128线。

激光雷达需要收集的数据量非常大,多少取决于周围环境的复杂程度。因为数据量太大,必须有额外的计算能力支撑,需要成本更高、计算能力更强的处理器,但这并没有带来额外的性能和功能提升。

正如有人问,为什么有些车企愿意选择并大力推广激光雷达?

一位知乎博主“鹦鹉怪”说,“因为对于厂商来说,激光雷达方案实现起来比较快,算法比纯视觉简单,R&D投入也比较少。关键是开发周期短,只要车上配备激光雷达和性能尚可的处理器。这些都是消费者自己买的,成本是消费者的。"

对于车企来说,这也减少了研发周期和成本。还有一个考虑是,车企可以将这些搭载激光雷达的量产车作为向纯视觉解决方案过渡的手段,积累数据,改进算法,为未来实现纯视觉感知做准备。

所以在激光雷达的“堆砌”之争中总有一种通信需求大于实际需求的感觉,我们来看看。

毕竟高水平的自动驾驶离真正的量产应用还太远。知道了本质区别,消费者自然会知道如何选择。

1、车顶配激光雷达两个高位摄像头,智己LS7路试车谍照曝光9月2日,我们从相关渠道获取了一组智己LS7的路试谍照,从伪装谍照来看,新车车顶布置有激光雷达和两个摄像头,或为双电机版。

1900/1/1 0:00:00“双碳”目标下,新能源汽车正全面市场化进军。中国、欧洲为代表的的新能源汽车市场渗透率正不断提高。

1900/1/1 0:00:00据港交所披露文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司9月1日减持1716万股比亚迪股份H股,持股比例从1902下调至1887。

1900/1/1 0:00:00日前,宝马集团董事长齐普策先生与负责研发的董事韦博凡先生在位于慕尼黑的宝马氢能技术中心宣布氢燃料电池启动小规模量产。

1900/1/1 0:00:00买哪些新车如果想换了能多卖点钱?买哪些二手车既吃香还有超低折扣?为了让保值率给消费者在省钱上发挥更大作用,我们联合车300,整理了2022上半年的二手轿车的销量数据,

1900/1/1 0:00:009月5日,蔚来官方发布了NIOAirARGlasses,由蔚来与Nreal共同研发,采用双目3D空间显示系统,等效4米外130英寸大屏体验,售价为2299元,首批数量共有800副。

1900/1/1 0:00:00